連載日本史247 日本国憲法(2)

日本国憲法で保障されている基本的人権は、自由権・平等権・社会権に大別される。第13条には、「すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあり、個人としての自由が最大限尊重されている。第14条では「法の下の平等」が定められ、第24条では「個人の尊厳と両性の本質的平等」が明記されている。また、第25条で示された「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権の保障をはじめとして、教育・労働・参政権などの社会権にも広く言及しているのが、日本国憲法の大きな特徴のひとつだ。

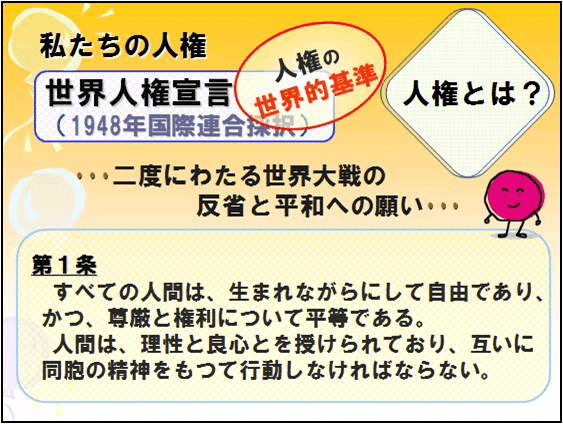

憲法の人権規定は、第10条から第40条まで31条にわたる。全103条の3分の1近くが、多様な側面からの人権の保障に充てられているのだ。日本国憲法施行の翌年にあたる1948年、国際連合において世界人権宣言が採択された。読み比べてみると、日本国憲法との共通性は一目瞭然である。すなわち、日本国憲法が目指した人権保障の普遍性は、国際社会の目指す方向に合致し、その一歩先を進んでいたと言えるのである。

GHQの憲法草案作成に参加した人々の中に、米国人女性ベアテ=シロタ=ゴードンがいる。少女時代の10年を日本で過ごした彼女は、当時の日本での女性の地位の低さを実感しており、男女同権の規定を憲法に盛り込むことに情熱を燃やしたという。他にも、多くの人々が、新たな憲法に新たな時代の理想を託そうとした。特に人権規定には、そうした人々の思いが強く反映されているように感じるのだ。

戦後の思想界をリードした政治学者の丸山真男は、憲法第97条の「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、(中略)現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」という記述と、第12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」という記述を対照し、それを自由獲得の歴史的なプロセスを将来にわたって投射したものだと読み解いている。すなわち、自由であることに安住して権利の行使を怠っていると、いつのまにか自由でなくなっているという事態に陥ることになるという警告である。人権を守るためには、不断の努力が必要だ。これもまた、日本国憲法を貫く暗黙の原則であると言えよう。