試験にはたぶん出ない古語クイズ(2022/06/16)

試験にはたぶん出ない古語クイズ:

— たま (@miztam) June 16, 2022

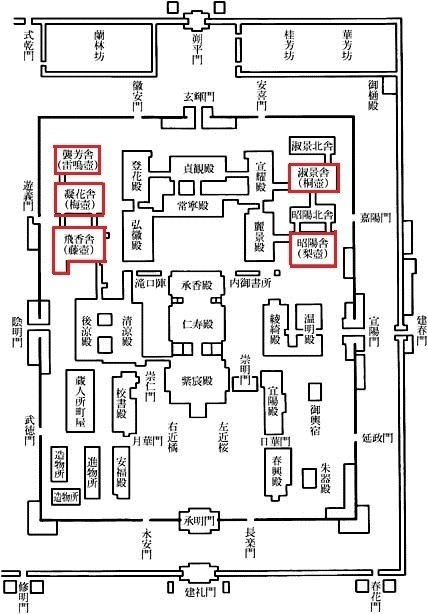

平安時代の内裏の後宮には五つの「舎」(建物)があり、庭にあった木で「~壺」と呼ばれていました。「梨壺」「桐壺」「藤壺」「梅壺」ともうひとつは何でしょうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答えは「④雷鳴壼」でした。「かみなりのつぼ/かんなりのつぼ」と読みます。

内裏の「五舎」は次の通りです。漢名(~舎)が正式名称ですが、ほとんどの方は和名(~壺)の方がなじみ深いと思います。

【 内裏五舎 】

昭陽舎(しょうようしゃ):梨壺(なしつぼ)

淑景舎(しげいしゃ):桐壺(きりつぼ)

飛香舎(ひぎょうしゃ):藤壺(ふじつぼ)

凝華舎(ぎょうかしゃ):梅壺(うめつぼ)

襲芳舎(しゅうほうしゃ):雷鳴壺(かみなりのつぼ/かんなりのつぼ)

最後の「襲芳舎/雷鳴壼」だけが少し変わっていて、「霹靂木(かみなりのき/へきれきぼく)」(=落雷で焼けた木)があったと言われています。

【 原文 】

襲芳舎 在凝華舎北加美奈利乃豆保以霹靂俗謂之雷鳴壺

【 現代語訳 】

襲芳舎:凝華舎の北にあった「かみなりのつぼ」。一説によると「霹靂(の木)」があったといういわれから「雷鳴壺」と呼ぶ。

上図は『広辞苑』から引用しました。五舎(後宮)は内裏の北側にあり、「襲芳舎(雷鳴壺)」は北西(左上)に位置します。

【 原文 】

かんなりの壺に人々集まりて、秋の夜惜しむ歌詠みけるついでに詠める

かくばかり惜(を)しと思ふ夜(よ)をいたづらに寝で明かすらむ人さへぞ憂し

【 現代語訳 】

雷鳴壺に人々が集まって、秋の夜を惜しむ歌を詠み合った際に詠んだ歌:

このように終わってしまうのが惜しいと思う夜に、何もせずに朝まで寝てしまう人が憎らしい。

個人的に、古典作品で「襲芳舎/雷鳴壺」を目にした記憶はほぼ皆無で、上記の『古今和歌集』くらいです。五舎のひとつなので女官用の建物のはずですが、恐らく后や女御、更衣などの高位の女性たちは関わらない場所だったのではないかと思われます。

――以下は余談です。

「霹靂」は「青天の霹靂」のように「へきれき」と読む以外に、「はたた」「はたはた」「かむとき」などとも読みます。「はたた」「はたはた」は雷鳴が響く音から、「かむとき」は落雷を意味する「神解き」に由来すると言われています。

【 原文 】

水無月(みなづき)の照り霹靂(はたた)くにも障(さは)らず来たり。

【 現代語訳 】

貴公子たちは六月の太陽が照りつけ、雷がとどろくのも気にせずにやってきた。

余談ついでに。魚の「ハタハタ」は11~12月の雷の多い時期に産卵のために沿岸に近づくことからこの名前が付けられました。「かみなりうお」とも呼ばれ、漢字は魚偏に「雷」や「神」です。

お寿司屋さんの湯飲みに魚の漢字が並んでいたら探してみてください。

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。

【 参考資料 】

「雷鳴壺考」(山本利達 著)

https://cir.nii.ac.jp/crid/1050845762390508160

http://repo.nara-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php/AN00181569-19950300-1025.pdf?file_id=5216

【PR】以下、Kindleストアでの販売商品です。