アフガン料理で回顧する中村哲医師の業績 -戦争でテロは根絶できない

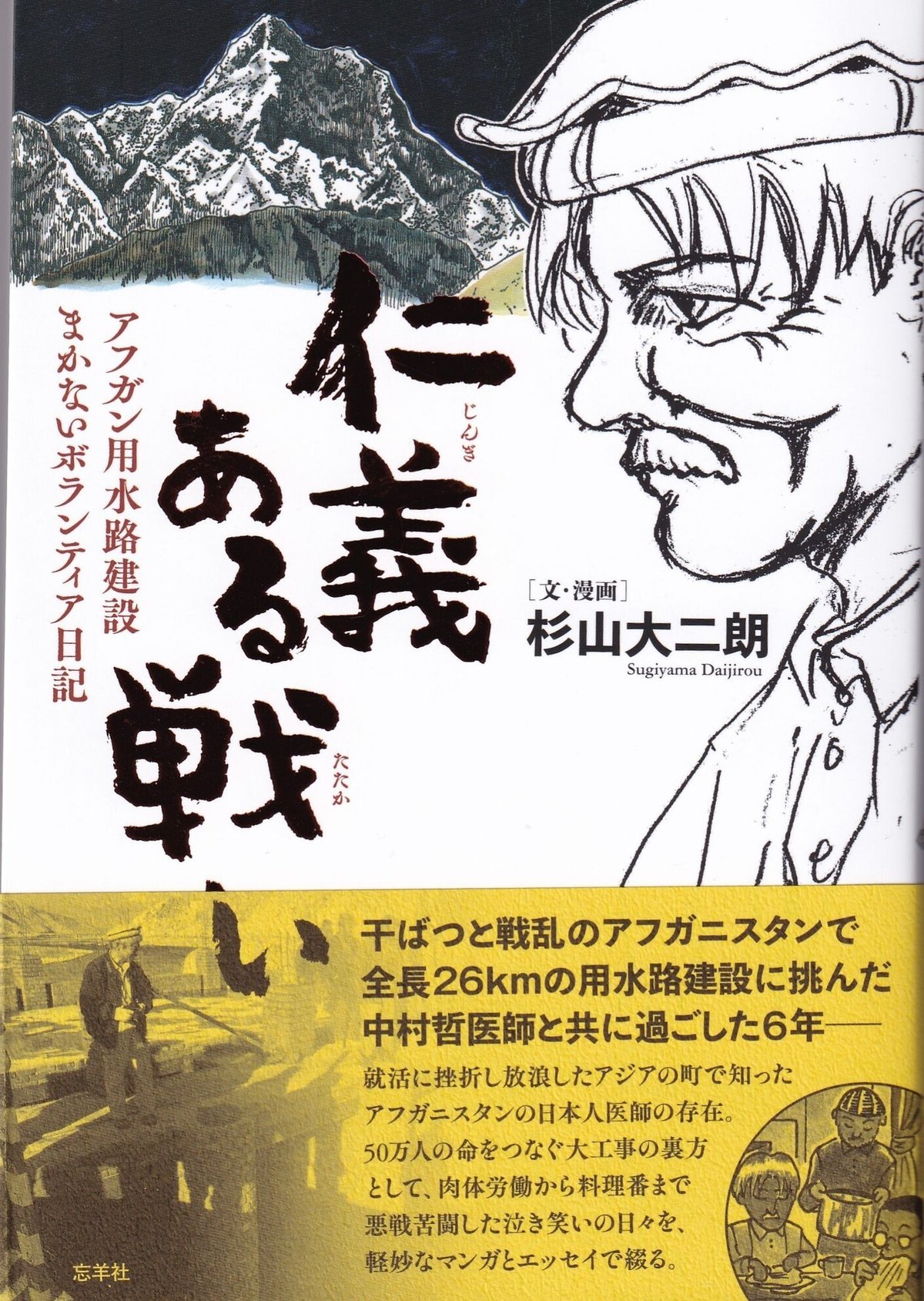

9日は、横浜市青葉区のカフェレストラン「VINO VIVO (ヴィーノ・ヴィーヴォ:生きたワインの意味)」で、中村哲医師の下でワーカーとして活動し、かつ料理人として腕を振るわれた杉山大二朗さんの料理とトークの会に参加した。ビリヤニ、カレー、チャイなどアフガニスタンで口にした料理に舌鼓を打ちながら中村哲医師の偉業を参加者たちとともに回顧した。

中村医師の業績を紹介するドキュメンタリー「荒野に希望の灯をともす」を制作した谷津賢二監督も参加者の一人だった。彼が2年ほど前に中村医師が活動していたところの近郊の町ジャララバードに行くと、パン(ナーン)を売っている店が並んでいるのだが、「ナカムラ」という店が一番混んで、人気があったそうだ。中村医師が死去した後にアフガニスタンを訪れると、日本人を見るアフガン人たちは「ナカムラ、ナカムラ」と連呼するのだそうだ。谷津監督はアフガニスタンで中村哲医師の伝記を見つけたが、その若い時の写真には俳優の「仲村トオル」の写真が使われていたそうだ。ネットで「ナカムラ」という名前を見つけたアフガン人が「仲村トオル」の画像を勝手に中村医師の若い時と思い込み借用したらしい。

杉山さんはアフガン人の気質は福岡の川筋者に似ていると語る。中村医師の祖父・玉井金五郎は「ごんぞ」など港湾労働者を取り仕切る玉井組の組長だったが、「ごんぞ」などの生活扶助も考える男気がある人だった。中村医師にも社会的弱者を救う気持ちが強くあり、命は平等だと常々国していたが、アフガニスタンの人びとを見ながら、故郷の筑豊の情景と重ね合わせていたのではないかと杉山さんは語っていた。

また、谷津監督は「アフガニスタンの男たちは勇敢なことを尊び、男は勇敢であることで尊敬されたいと思っている。しかし、その『勇敢』は蛮勇では尊敬されない。正しく勇敢なことがアフガン人にとって最も尊ばれる気質なのだ」と谷津さんは語る。そして、中村哲医師は「正しく勇敢な男」だったからこそアフガニスタンの人びとから強い敬意をもたれていた。

谷津監督が中村先生はどうしてアフガン人を好きですかと尋ねるとアフガン人には「捨て身の楽天性」があるからだと述べたそうだ。「アフガン人というのは身を捨てる覚悟で頑張る人たちなのです」と中村医師は述べ、「紛争や干ばつの苦しさの中で頑張って生き、なおかつ明るい顔をしているのがアフガン人で、だからこそ彼らを好きなのだ。」と強調したそうだ。アフガン人のワーカーたちは食うや食わずで朝、現場に出てきても明るい快活な顔をしているが、そんなところに、「捨て身の楽天性を見る」と谷津監督は述べていた。

中村医師は曲がったことを嫌い、若い米兵からチェックポイントで名前を名乗れと言われると、名前を尋ねるなら自分から先に名乗るのべきだろうと厳しい表情になると、米兵は黙って去っていったと谷津監督は回想していた。

谷津さんによれば、中村医師は現場にいると、ものすごい目つきで、気迫があるのだが、宿舎に戻ると普通の「オッサン」のように優しく見えた。ワーカーの日本人の若者と食事をしている時に中村医師がダジャレを言うと誰も笑わない、小さくがっかりして黙ってしまったこともあったという。また、谷津監督が地方に中村医師に同行すると、中村医師が風邪をひいたので、市販の風邪薬を瓶ごと渡すと、数分後中村医師が谷津氏の部屋に戻ってきて「何錠飲むとですか?食後で良いですか?」と尋ねたそうだ。その時谷津さんは「先生は医者でしょ」と心の中で苦笑いするような思いになったそうだ。

中村医師は宮沢賢治の本を愛読していた。「春と修羅」という賢治の詩には「自分の中に修羅がある」と何度も書かれてあるが、その賢治の詩のように、理不尽なものに対する怒りを中村医師はもっていたと谷津さんは語る。賢治は国柱会という国粋主義者の組織に入っていたが、中村医師も憲法9条を守ると訴えながらも、国家と国土は違うと語り続け、「自分は国家を守るつもりはないけれども国土は守る」と語っていた。

また、中村医師は田中正造を敬愛していた。田中正造は、自分は農民からたくさんのことを学んだと語っていたが、中村医師も自分は多くのことをアフガニスタンの人から多くのことを学んでいると語り、アフガニスタンの現地の人々に対して偉ぶることは決してなかった。

中村医師と会った時に、欧米のNGOは現地の人々を見下したところがあるんですと語っていたが、アフガニスタンの人びとと対等の目線で交流したことも彼らの信頼を得ることになったことは想像に難くない。谷津監督は中村医師の映画を英訳する作業も進めていると話しておられたが、戦争でテロリストを制圧することを強調する欧米人やイスラエル人に特に観てもらいたい映画だ。戦争ではテロはなくならない、増殖するばかりであることは米国の対テロ戦争やイスラエルのガザ戦争を見れば一目瞭然だ。食事会に参加して紛争や環境破壊が深刻な現代世界で、砂漠化した大地に緑を蘇らせ、食の確保によって平和を考えた中村哲医師の偉業は世界の人々に広く知られてほしいとあらためて思った。

表紙の画像は映画『劇場版 荒野に希望の灯をともす』(こうやにきぼうのひをともす)

荒野に立ち続けながら、宮沢賢治、内村鑑三、田中正造、ビクトール・フランクル、そして「クレヨンしんちゃん」を敬愛した人。それが中村哲医師でした。

監督 谷津賢二氏

https://x.com/kouya_2022