中村哲医師の「ドクター・サーブ(お医者さま)とエンジニア・サーブ(エンジニアさま)」

『ペシャワール会報』(No.161)が届いたが、「中村哲医師アーカイブ」に「ドクター・サーブとエンジニア・サーブ」という中村医師による文章が掲載されていた。現地の人たちは、中村医師を「ドクター・サーブ(お医者様という意味)」と尊敬の念を込めて呼んでいたのだが、その一部は下のように書かれてある。

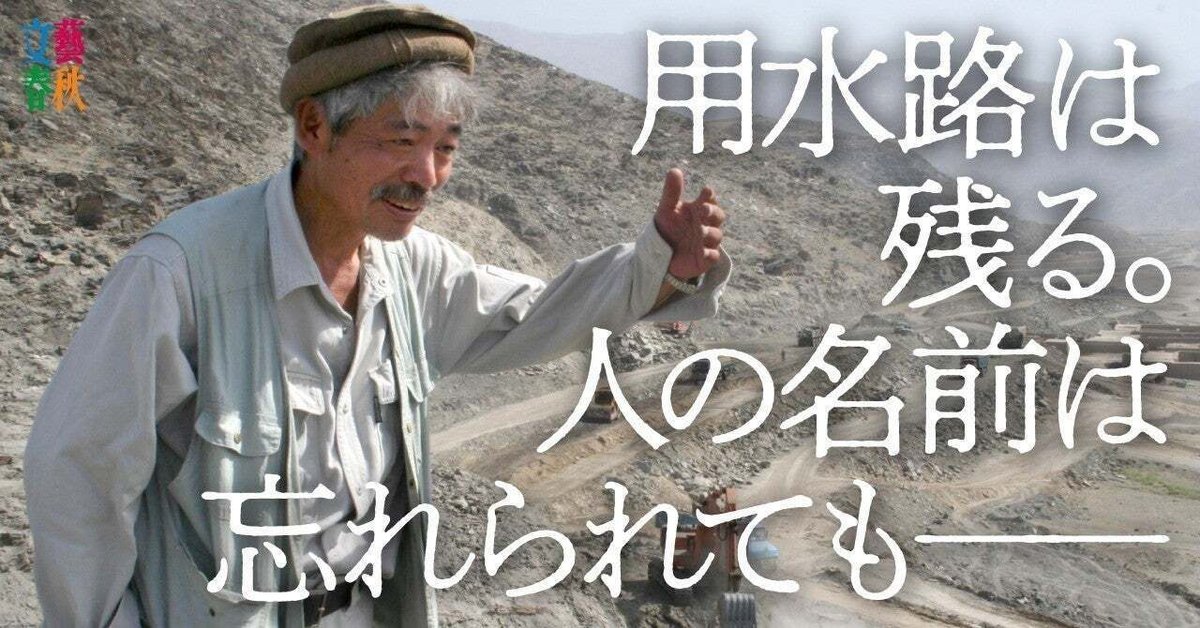

「以前は『ドクター・サーブ』と呼ばれていたが、新米の現地職員は、私が医者に見えないらしく、『エンジニア・サーブ』などと声をかける。まさか医者が作業服姿でトラクターを運転しているとは思えないのだ。

しかし、内心、『エンジニア・サーブ』の方が気にいっている。アフガニスタンの自然は日本ほどこまやかさがない代わりに雄大で、高台から『こっちの河からあっちの丘の向こうまで』と、何キロも先の水路の位置を指し示して決定するのは、結構気分がいい。実際今てがけている十六キロの用水路掘削は日本なら中小河川ともいうべきものだが、周辺の大規模な自然に圧倒されて、小川に思えてくる。

しかも、これで十数万人の農民が帰農して生きられると思えば、元気が湧く。

もちろん、医療と同じく、やり方は近代的だとは言い難い。数キロに及んで多数の農民たちがツルハシ・シャベルを振るって群がり働く様は、まるでピラミッド建設もかくありしかと思わせる古代的な一大絵巻だ。辺境ゆえにたいした重機も手に入らず、工事の主力は人海戦術とダイナマイト、資材と石と土が主で、コンクリート工事は極力避ける。護岸工事には大量の蛇籠を用い、水路沿いは一万本以上の柳の植林で対処する。その丈夫な根っこが水路の両岸をしっかりと守ってくれるのだ。

これまでも小規模な灌漑用の井戸や地下水路を手がけたが、干し割れた大地が魔法のように緑化するのには驚く。その嬉しさはたとえようがない。だが、実は『ドクター・サーブ』と『エンジニア・サーブ』は同一の感性でつながっている。仕事柄ハンセン病の再建外科を何度も行ったが、沙漠化した田畑の回復は、麻痺した手足が動き始める患者に似ている。理屈抜きに、いのちを得た喜びは同じなのだ。」

農民の帰農、緑地の再生などを喜ぶところに、中村医師の命を大切にするこころざしが端的に伝わってくる。中村医師は「平和。人間同士の思いやり、理解、いたわりによってつながるいのち」という表現によってアフガニスタンの和平構築への想いを伝えていたが、平和も、人間同士の思いやりも本来イスラムの教えが説くもので、彼の理念はイスラムを信仰するアフガニスタンの人々によく伝わったことだろう。「ドクター・サーブ」という表現に表れるアフガニスタンの人びとの中村医師への敬意は、彼らと同じ目線に立って支援を行うところから生まれたに違いない。暴力を軍事力一辺倒で押さえ込もうとする米国やイスラエルとは真逆の発想だ。

アフガン人たちが抱える問題の改善や解決を途中で放棄することがない中村医師に、一人の長老は「私たちは十年以上もあなたたち日本人の活動を見てきました。だから私たち は知っています。 あなたたちは絶対に逃げない。・・・私たちはあなたたち日本人だけは信じる。」と語る。

中村医師の根気ある活動にアフガニスタンの人々はすっかり信頼するようになっていったが、自らの活動のことを時流だけでないと語り、活動の動機を素朴な情愛やまごころであることを強調する。そうやって現地の人々と接しているうちに、「血の絆」が生まれていったと回想している。中村医師は欧米のNGOはどこか現地の人を見下したところがありますと語っていたが、自らの表現する「下々からの目配り」がアフガニスタンの人々の心を開き、信頼されることになった。武力で介入する国の人間は上から目線に陥りがちになるが、そうした関与を中村医師は厳に戒めていた。

イスラエルは現在、パレスチナ人やレバノン人から農地を奪い、また水道インフラなど人々の生活そのものを破壊するが、中村医師とは真逆なふるまいを行うイスラエルの戦争を目の当たりにするにつけ、中村医師の崇高な理想や活動を思い出し、強く意識せざるを得ない。

表紙の画像はドクター・サーブ

https://arts.mecenat.or.jp/events/11190.html