"THINK NEXT"

※このnote記事は、武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコース 「クリエイティブリーダシップ特論II」 の課題エッセイとして記載したものである。

第2回ゲストは、一般社団法人i.club代表理事 / 東京大学 i.school アシスタント・ディレクターを務める、小川悠さん!

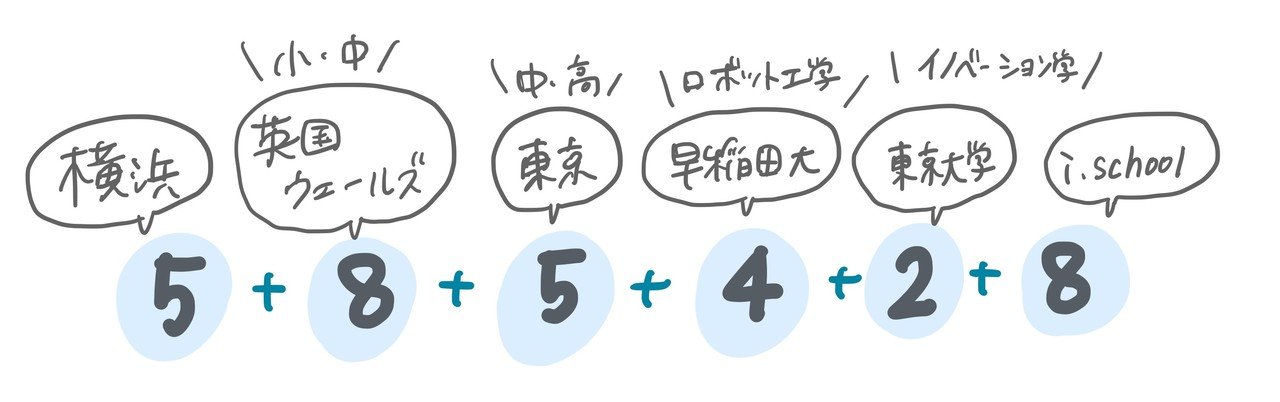

まずは小川さんの自己紹介がとてもユニークだったので、ご紹介させてほしい。最初は「5+8+5+4+2+8」という数字だけが記載され、聴いている側は「一体何の数字だろうか・・・?日本の学校の教育年数とはちょっと違うぞ・・・?」とあれこれ思考を巡らせる時間になった。

答えは下記吹き出しで記載した通りなのだが、なるほどアイスブレイクとしては非常に有効に機能していたように思う(そして、小川さんの優秀な経歴にも目を見張った)。

▶︎小川さんが考える「イノベーション」とは?

今回のテーマは「”i”から生まれる問いをすべての10代に」であるが、10代ではない我々に対しても、講義中にたくさんの問いを提示していただき、私たちはZOOM(※今期の本授業はすべてオンラインでの実施となっている)のコメント欄で小川さんに対して好きなように回答を綴っていくことができたのだが、適宜、様々な意見が飛び交い、副音声のように、非常に活発なディスカッションとなり面白かった。これは、通常の対面授業ではなかなか実現しづらいことであり、オンライン授業ならではの良さだと感じた。

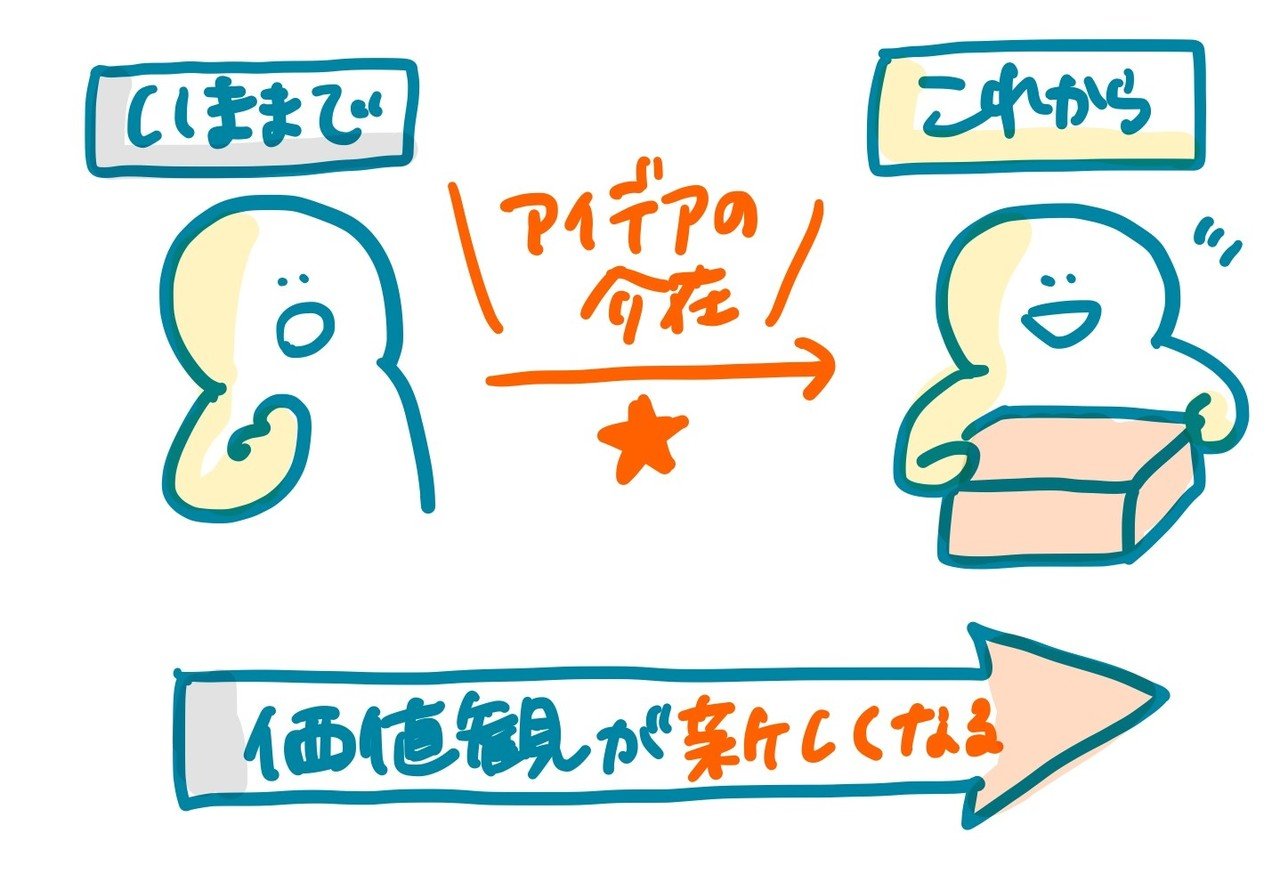

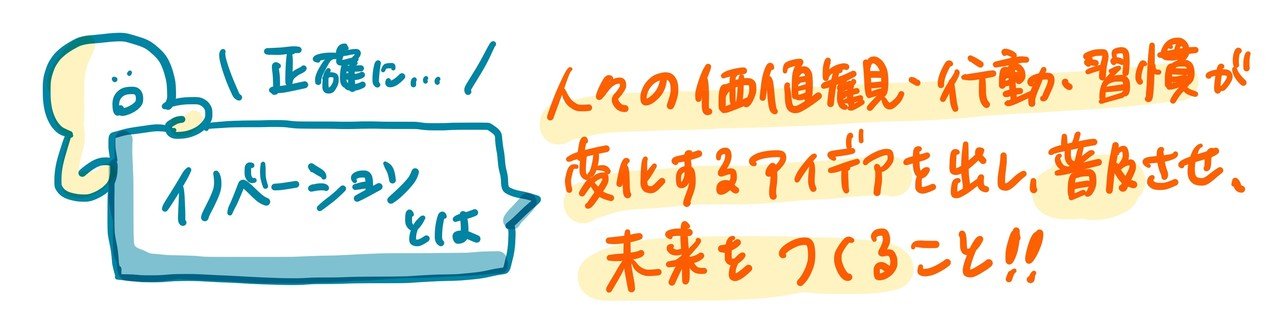

中高生へのイノベーション教育に携わる小川さんにとって、イノベーションとは「未来を作るアイデア」なのだという。

つまり、今までの世界に「未来を作るアイデア」が介在することにより、一人ひとり、そして社会の価値観が少しずつ新しくなっていくのだ。

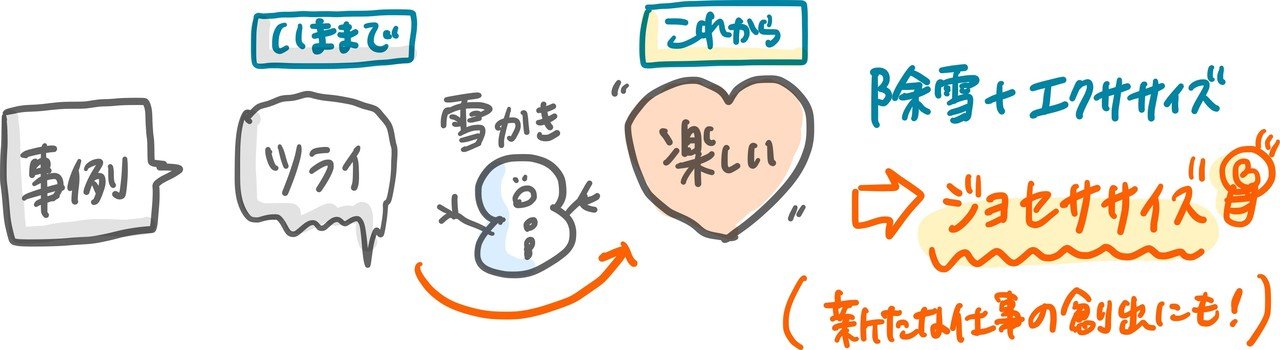

この考え方について、実際に福島県西会津町で誕生した「日本ジョセササイズ」という取組みを元に説明をいただいた。

福島県西会津町で誕生したジョセササイズとは、「除雪でエクササイズ」の略で、除雪は労働ではなくエクササイズであるという考え方です。私たちは、ジョセササイズを通じて雪国の日常生活の苦痛を楽しみに変えて、

西会津町や会津地方さらには雪国に訪れていただくきっかけを提供できればと考えています。

つまり、今まで「ツライ」としか思われていなかった雪かきをエクササイズと組み合わせることによって「楽しい」という概念に変えることで、新たな価値観を生み出し、何と新しい仕事まで創出してしまったというのだ。

ここで、小川さんは更なるイノベーションの定義を解説してくださった。

また、だからこそ誰でも関われる「教育」の強みに関しても言及をしていらっしゃった。

▶︎「Q1.これからの時代に必要な力」とは?

ここからは、小川さんより投げかけられた3つの問いを元に、「これから」の時代について考えていきたい。まずは、「必要な力」である。

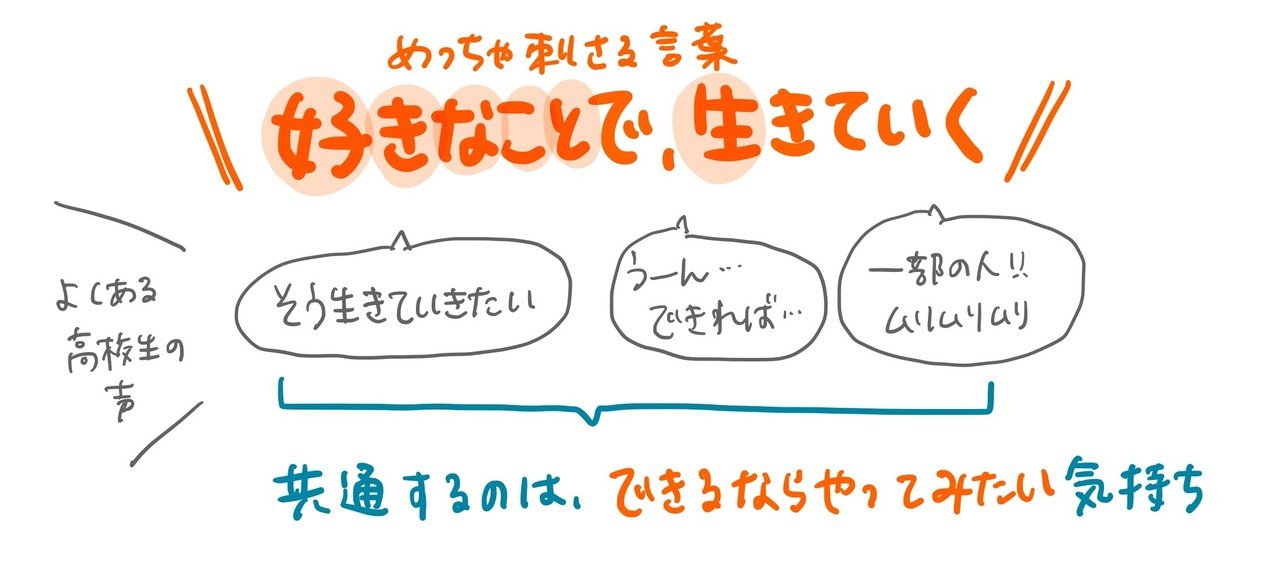

某Youtuberたちが出演していたCMでお馴染みのフレーズなだけあって、「好きなことで、生きていく」という言葉は、非常に高校生に刺さるのだという。ただ、同時に「そう生きていきたいけど・・・」「うーんできれば・・・」「そんなの一部の人だけでしょ、自分には無理だよ」などという諦めにも近い反応も多いという。

だが、小川さんは決して表面上の言葉だけで判断をすることはしない。

彼が注目するのは、言葉の裏に隠された「できるならやってみたい」という彼らの気持ちである。この想いこそ大切にしていくべきだという。

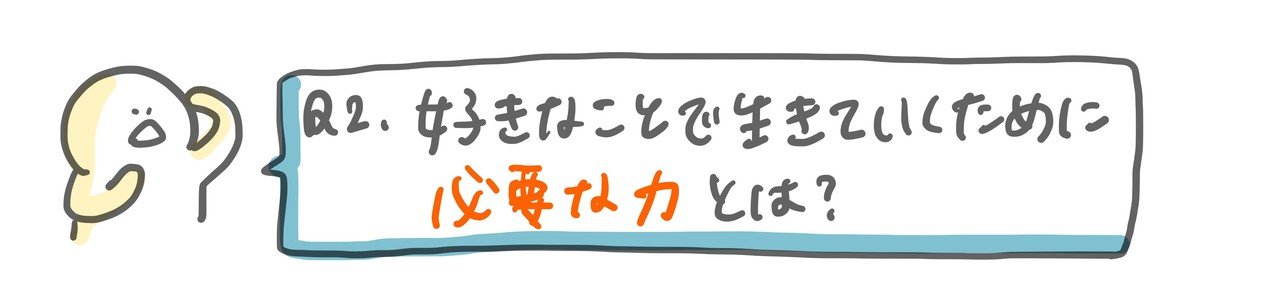

▶︎「Q2.好きなことで生きていくために必要な力」とは?

先程の質問から「好きなことで生きていくために」という文言が加わった。

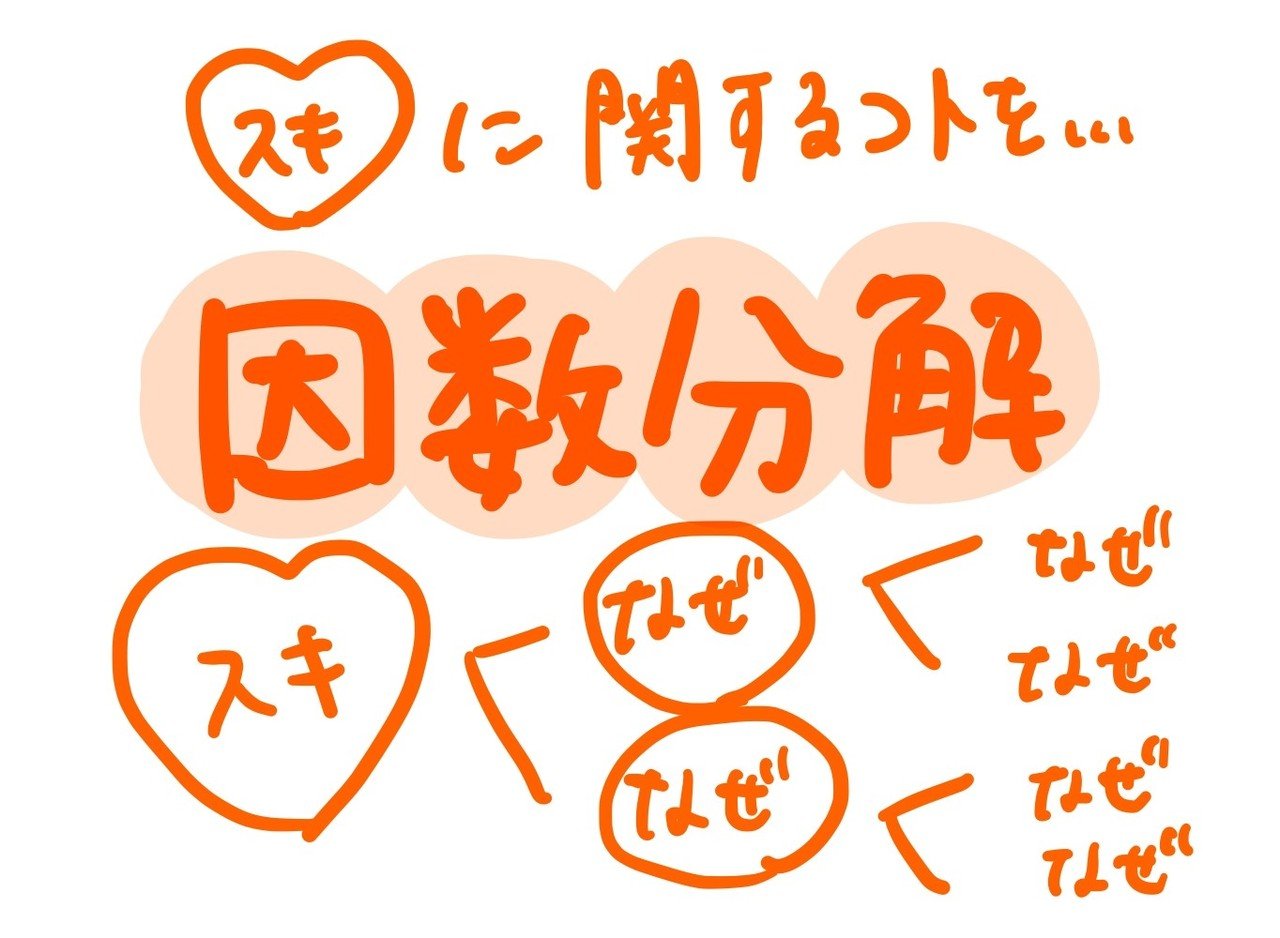

それはずばり、「スキに関することを一生懸命因数分解する力」だという。

就職活動でもお馴染みの「なぜ」「なぜ」「なぜ」「なぜ」・・・の自問自答である。この行為自体が相当な体力と忍耐力を要求するため、にわかなスキレベルでは、そもそも考えることをやめてしまうのかもしれない。

先程のQ1の答えとQ2はリンクしていた。

小川さん曰く、「好きなことで、生きていく」ために必要な力は「自分の旗をたてられる力」だという。さらにそれは2つに分解でき、「自分の旗を持つ力」と「自分だけの場所に旗を立てる力」の掛け算で成り立つのである。

▶︎「Q3.どうしたら、自分の『好き』から生まれる問いを立てられるのか?」

小川さんが主宰するi.clubでユニークなのが、下記の4象限の中で、まず「価値創造」から考え始める点である。通常は「自己理解」から始める人が多いが、いきなり自分ごとにしても考えにくい若者が多いのだという。

だからこそ、未来の視点で、価値ってどう生み出せるだろうか?という大きな視点から取り組んでいく。そして、そこで得た大きな視点を持ちながら、少しずつ「他者はどうなのだろう?」と考え、そしてようやく自らはどうなのかを考え始めるのだという。こうしたハードルの下げ方や思考プロセスの工夫はあまり見た事がなく、大変勉強になった。

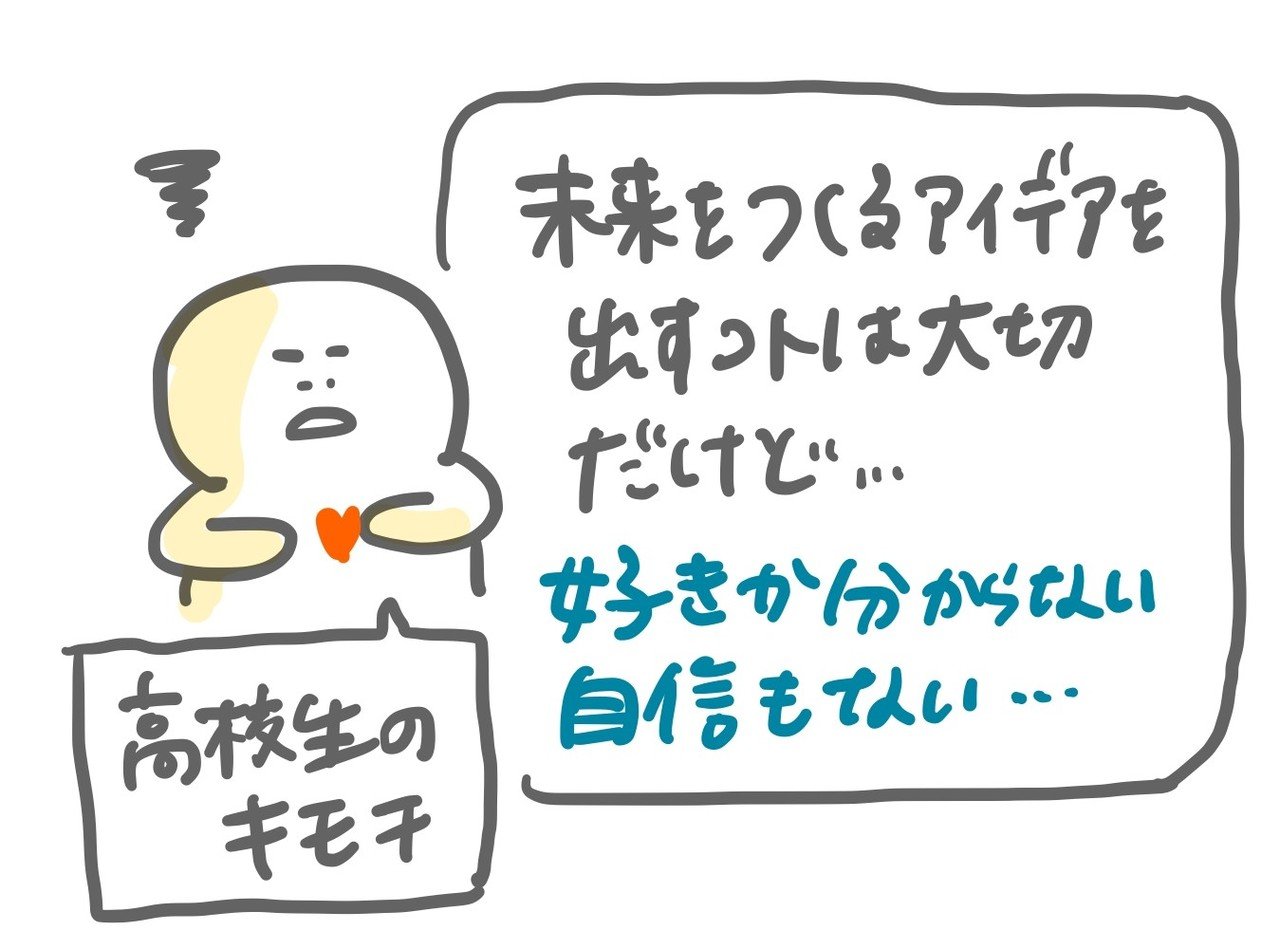

とは言っても、未来を作るアイデアを出していくことの重要性を理解しながらも、それが好きかどうか分からない中高校生も多いそう。

・・・一体、なぜなのだろうか?

上記の高校生の気持ちは、アイデアを出すこと=センスや才能に左右されるという根深い思い込みに起因しているのだという。これは正直、中高生に限った話ではなく、むしろ長く生きている大人の方が陥りやすい思考パターンのようにも感じた。

授業内では、小川さんが準備してくださった簡単な数字を数えていくゲームを体験しながら、アイデアを出すことは、センスや才能とは全然関係のないものであると説明を受けた。

同時に、作法(=ある種のルール)さえ掴んでしまえば、誰にでも再現や実現ができるものなのだということを話してくださった。

作法についてのイメージは、イチロー選手の事例を元に話してくださった。

“僕は天才ではありません。なぜなら自分がどうしてヒットを打てるか説明できるからです。プロ野球選手/イチロー(『朝日新聞』2009年9月15日付)”

(授業とは関係ないが、改めてイチローの凄さを感じた)

つまり、ここまでの小川さんのお話をまとめると下記のようになる。

この小川さんなりの教育方針に則って、未来を作るアイデアを出す練習を中高生と一緒に実施しているのだ。そのために、教材づくりと舞台づくり、それぞれを進めているのだという。

最後に、小川さんは極めて興味深い問い、「若者の地域離れが進むのはなぜか」について彼なりの自論を共有してくれ、その問題意識に基づいた取組みの工夫点を教えてくださった。

私は富山出身でなかなかの田舎育ちの自負があるが、正直、地域学習は割と盛んであったため、地元の魅力を理解する機会は割と多くあったように思う。

ただ、それが全国的にどのように素晴らしいものなのか?どのような問題を抱えているのか?私たちの世代はそれについて何ができるか?については、確かに考える時間は少なかったように思う。

自分が中高生だった時期に、小川さん率いるi.clubと出会っていたら、今自分が歩んでいる道が変わっていることはあるのだろうか。たられば議論かもしれないが、少なくとも部活だけじゃない、もっと視野の広い時間を過ごしていたのかもしれない。

▶︎おまけ:院生からのQ&Aコーナー

特に興味深かったものを2つ紹介したい。

1つは「イノベーションは社会、そして自分の2つに対して起こす事ができる」というお話だ。私には「まず自分自身が見つけた発見による価値観の変容を受け入れること、そして自信を持って社会に還元していく勇気を持つ」という2段階のステップが必要なようにも聞こえた。

2つ目は「ビジョンを持っていると、他の人のビジョンにも触れやすくなる」という点である。この大学院に一期生として入って良かったと思うことは数え切れないほどあるが、まさに様々なビジョン(というか大志)を抱いた幅広い同級生に出会い、学び合えていることは本当に財産だと思う。

入学当初はちっぽけだった自分のビジョンも少しずつ大きく、そして明確になってきた気がする。まずは私自身の中で「イノベーション」を起こして自信にしていきたい。そんなことを改めて考えさせられた時間だった。

小川さん、貴重なお話を本当にありがとうございました!