プロジェクター置き設置|初級| #展示技術講座

プロジェクター展示、まずは置いてみてはどうでしょう?学生や若手作家向けに高額な機材や工具を使わずに展示するための記事を #展示技術講座 としてちょくちょく書いています。下に利用したものリストを作りました。プロジェクターは高価ですが学生でも揃えられるのではないでしょうか?

必要な物リスト

・10万円以下のプロジェクター

・M10の全ネジ300mm

・M10のナット

・M10の大き目のワッシャー

・35mm角くらいの木材

・9mm厚くらいの板材

・16mmx40mmくらいの木材(胴縁)外箱用

・シーラーとペンキなど塗料。外箱用

・ビス、ボンド、パテなど

必要な道具

・ドリルドライバと各種ビット

・丸ノコ

・インパクトドライバ

・あればタッカかフィニッシュ

プロジェクターを天井に設置するには脚立やレーザー墨出器などがあったほうが良いでしょう。きちんと設置しないと落下事故の可能性もあるため、今回は初級編として置き設置の方法をまとめてみます。

プロジェクターは台形補正などの機能がありますが、展示としては画素数を無駄にしないため補正なしで綺麗に展示することを目的とします。

また、今回紹介する方法が正解というわけではなく、あくまで例として参考にしていただければ幸いです。改善点があれば随時更新していきます。他の方法などアドバイスなどあれば是非教えてもらえればシェアしていきたいです。

プロジェクターの選定

置き設置するうえで一番重要なのがプロジェクターの選定かもしれません。ちなみに、置き設置用に選定したプロジェクターは吊り展示するのは結構難しいです。理由は、置き設置に有利なものはズーム機能がないものが多いからです。(下の図は映像16:9で250inch程度の画面想定で作図しています。

基本的に近くで大きく出せて投影角度が大きいものを選んでください。プロジェクター本体が鑑賞者と作品の間に置かれることになります。上の図の通常のプロジェクターでは鑑賞者の影が画面にでてしまいます。できるだけ壁近くに設置できて下から打ち上げる感じの機種を選ぶと、視界に入りにくくなります。

16:9で80~120inch程度で投影したい場合

超短焦点タイプのプロジェクターが使用できます。画面サイズのは斜めで測ります。1inch=25.4mmくらいです。上の図の数値はmm表記で、この記事では特に単位が無い場合はmmを使います。

反射などを利用した超短焦点タイプは大きく映すと上の方のフォーカスが合いにくいため公式の出しているスペックを確認しましょう。なかには100inchまで推奨のものも多くあります。

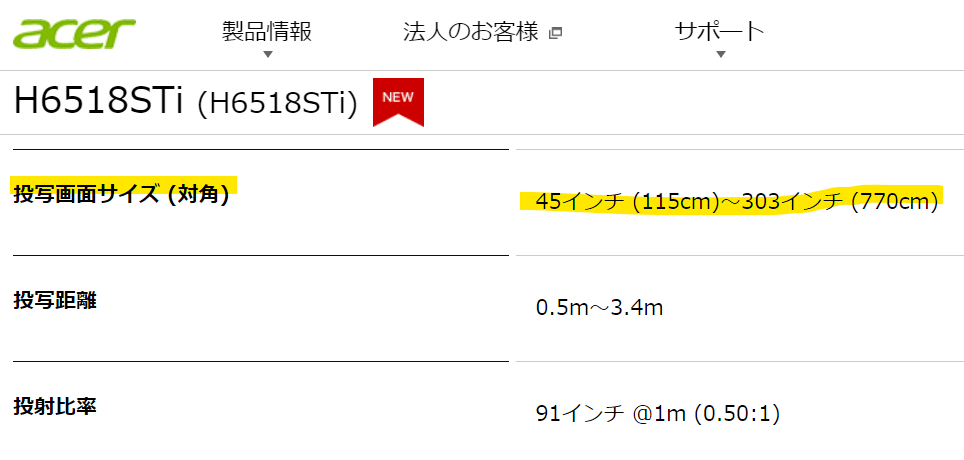

例としてBenQのLH890という機種のリンクとスペックのスクショを貼っておきます。(数百万するプロジェクターなら600inchまでいける超短焦点もあります)

黄色く色がついているあたりが重要な情報です。ズーム機能がないため、天吊りの難易度は上がります。

16:9で300inchくらい大きく投影したい場合

正直、ここまで大きく映すことはあまりありません。20万円以下のプロジェクターは公式スペックが300inch程度までのものが多いのでスペックを最大限生かした場合として例にだしてみます。

最初の方で図で表したとおり、置き展示はズーム機能の無い短焦点タイプが使いやすいと思います。このような機種はレンズが本体から大きく飛び出てることが多いです。「比較的新しく」「かなり近くで大きく映せる」「300inch以上投影できる」ことなどを条件に、実際に使ったことがあるものを紹介します。癖があったなと思う部分もあるので必ずしもオススメというわけではないです。

個人的に、使ってて癖があるなーと思った部分を紹介。こういった体験をシェアすることでみんなの突破力が上がれば良いかなと思います。

・メニューが信号入力の有無で若干変わる(FWでなんとかしてくれ)

・オートパワーオフが15分から(FWでなんとかしてくれ)

・シミュレーターがバグっていることが多い(何度か苦情を入れました)

・BenQのが大抵小さい

Acerのシュミレーターはバグっていたため、ユーザーマニュアルの28ページから投影角度を割り出しました。こういったねちっこいリサーチもプロジェクター展示の設計には必要なのが現状ですね……

ユーザーマニュアルのリンクを貼っておきます。マニュアルのスクショは後のほうで出てきます。

これで120inchと300inchのそれぞれの投影画角においての機材選定が終わりました。

展示設計例(BenQ LH890UST

置き展示に適したプロジェクターの選定が終わったら、展示プランや建物の天高などから展示設計をしてみましょう。今回はあくまで例として数値を出していきます。

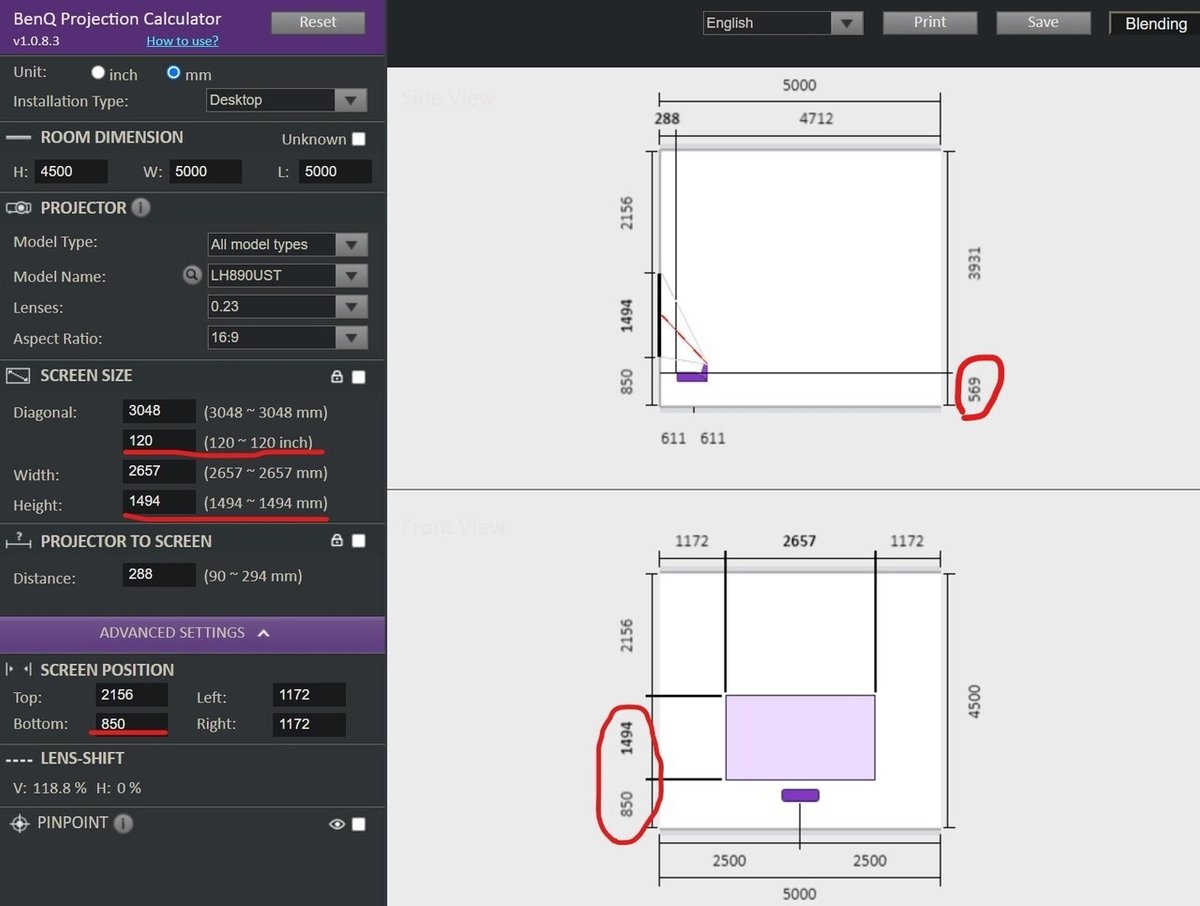

120inchの場合、BenQのシュミレータから推測(本体の形が違う…)。120inchの場合は16:9ですと縦が1494mmになります。下の図の赤いラインの辺りが重要な情報です。

機種:BenQ LH890UST

画面サイズ::120inch

画面サイズ縦:1494mm

床から画面の下まで:850mm

本体の高さ?:569mm

画面の中心、目線の高さは、1494÷2+850=1597mm程度となります。これが高いのか低いのかは他の展示物や空間に落とし込んだ時の見え方から判断してください。今回はあくまで例として。

この時、おそらく本体の上面が床から569mmなのかな?BenQのシュミレーターはこの辺りが分かりにくいですよね。こういったことに対応するためにも台座の高さを簡単に変えることができるようにしておくのが大事です。台座の高さが450~650くらいまで調整できるように設計しておきましょう。

展示設計例(Acer H6518STi

130~300inchなど大きく投影したい場合の例としてAcer H6518STiの台座の高さを考えてみましょう。

300inchというのが表にないので150inchを倍にしてみましょう。他、三角形と四角形しか出てこないので三角形の合同など中学生の図形の知識だけで一応全てが計算可能です。義務教育大事!!

機種:Acer H6518STi

画面サイズ::300inch

画面サイズ縦:1870×2=3740mm

本体底面から画面下まで:2170×2-3740=600

16:9 300inchの横幅は厳密には3736のような……この辺りの正確さがAcerは微妙ですね…… このような曖昧さからスペックから計画を立てる限界を感じます。最後はやってみないと分かりません……

上下の間隔を考えた時、画面が壁の中心に来るためには、600+3740+600=4940mm 最低でも5mくらいの壁のある空間でないと上手くみえなさそうですね。このあたりが打ち上げ角度がきつい機種の癖なんですよね。今回は天高6mくらいの空間の中心に画面がくるように考えてみましょう。

(前のリストより)本体底面から画面下まで:600

床面から画面まで:1132

プロジェクター台の高さ:1132-600=532mm

ということで、プロジェクター台の高さは530から±100くらい調整できるものを設計します。

設置台の設計例

BenQとAcerの両機種の台座の高さと調整範囲が出てきました。ではどうやった上下調整可能な台座を作るのか紹介します。僕はM10の300mmの長さのある全ネジとナットとワッシャー(大きめ)を使いました。百聞は一見に如かずということで。

下の画像、できるだけ台座を小さくするためにナットがはまる部分を丸ノコでほぞを切ってます。工具を持ってない学生さんは、手ノコとノミでもできなくはないですよ。また、下の段の三つの穴は少し大きめにしておくと最後の最後の微調整の時に助かります。

全ネジ部分が±90mmほどの調整機構になりました。上下に等しく調整可能範囲を残した状態になるように4本の縦の木材の長さを決めてください。もし、展示会場で高さを決めたいのであれば、この4本の木材を現場で切るのもありかもしれません。

また、台座と同時に、板を一枚プロジェクター本体にマウントしておきましょう。プロジェクターには大抵ネジ穴が何か所かるので、ネジをつかって板とプロジェクター本体を固定します。古い画像しかなかったのですが、もう少し前後に幅が広い板のがよいかな…… 底面がフラットになるように、ざぐりを入れて皿ネジなどを使うと良いと思います。

機材のネジなどを閉めたり緩めたりする場合はインパクトドライバ使わず、ドリルドライバーのクラッチ機構を使いましょう!画像から10.8Vのドリルドライバの2と4の間、3を使ってるのが分かりますね。

プロジェクターの調整方法

プロジェクターの調整方法は長くなるため、今回はかなりざっくりめに説明します。

選定したプロジェクターにズーム機能がないため本体を前後させて画面の大きさを調整する必要があります。3~4mmの微調整までは台座を動かして調整してしまいましょう。下の写真のように、あらかじめ壁にマスキングテープで枠を作ってしまうと調整しやすいです。

下の画像の場合は現場で高さが変更になり対応したため、想定よりだいぶ下がってますね。

台座面の水平と本体高さの調整は全ネジ三本を個人的にはお勧めします。前の2本で左右の水平調整。後ろの一本で前後の傾きを調整します。3本にしてから水平調整が抜群に早くなりした。オープンソースですので是非まねしてみてください。

3mm誤差くらいまで追い込んだら台座を強弱両面で固定してしまいましょう。この時点でも台座の上で本体はまだ動く状態です。

微調整してバチバチに決まればマウントさせていた板と台座をビスで固定します。大抵はこの時にずれるのですが、最後の最後は大きめにあけておいた全ネジの遊び部分で調整してナットをしめれば完成です。

さらに言えば、完璧にプロジェクターを固定した後に画面の高さの変更があってもある程度調整することが可能です。上の図や、すでに紹介した写真はそのようになってますね。調整可能が柔軟であればあるほど設置は簡単になります。

これでようやくプロジェクターが固定されてプロジェクションが決まりました。台座の下の方の空いた空間にプレイヤーなどを隠して置けるのもこいつの利点かもしれません。

この台座デザインはトランシットという測量機を土木の現場で使っていた経験から来ています。世界中の測量機器やカメラの機材などが三脚で立っているのは何故か?難しい言い方になってしまいますが、それは任意の三点は常に同一平面上にあるからです。

台座と本体をスライドさせて微調整する部分や三本の調整ネジで水平をだす部分、三脚部分である程度の高さ調整などなど、トランシットを参考にした機構がかなり多いのが下の動画からわかると思います。お金が無い時のバイトで覚えたスキルですがやっててよかったなと思いました。

外箱の設計例

台座が剥き出しでは見栄えが悪いので外箱を作っていきます。外箱を作るときに重要なのは排熱です。基本的に熱が排出される部分と空気を吸気している部分は箱に穴を空けるなどしてください。左右の側面にあることが多いです。

外箱は超短焦点の場合と短焦点の場合とで設計がことなります。超短焦点の場合は機材ごとに結構形が違うのでなかなか難しいです。下の写真はオープンスタイル。排熱的にも問題ありませんね。

今回紹介したBenQ LH890USTであれば上面にガラス板を使うだけでもよいかもしれません。ちなみに、写真の外箱は上面を斜めに落としているため若干見た目がカッコ良いです。また、プロジェクターをマウントした板が見えるのでスライド面などが見えないよう工夫されています。(下の写真は製作途中

上の写真から分かるように、台座と外箱の間には余白を設けてください。外箱も強弱両面で床に固定します。そうすることでお客さんが蹴ってしまってもプロジェクションに影響しなくなります。

今回紹介したAcerのようなズームなし短焦点の場合は普通の箱型になると思います。この時、外箱を床に固定する際に棒材をテープで固定してから横からビスうちするなどして固定してください。横からビス打ちする理由としては、メンテで開けたり閉めたりしやすいようにです。ビス穴は外箱の塗装に合わせた色のテープなど貼るか、正直暗い部屋だと思うので見えないと思います。(下の図参照

箱もの什器を作るとき全般にいえるのですが、面材の接合面を45度にカットしておくと継ぎ目を目立たなくするパテうち作業が楽になります。トリマーではつる派や紙を貼る派など派閥があるので参考まで。

実際におこなった展示では、高さの微調整が発生しそうだったため高めの箱を作っておいて現場で切りました。最終的な仕上がりの写真は以下になります。吸気と熱廃棄部分に小さな窓が開いているため、小さな箱のなかでも機材が十分に排熱できます。

打ち上げ角度がかなりあるため、箱の背も低くなりこれなら鑑賞に気にならないのではないでしょうか?展示は以下のような感じになりました。

もちろん、予算があればもっと機材が目立たない展示は可能です。予算が取れる作家になるためにも工夫してサバイブしていってください!

最後に

プロジェクターを綺麗に設置することにかんして書きましたが、データそのものや部屋自体の設定なども映像展示にはとても重要です。また「映像作家のための映像展示」と「展示の一部に映像を追加したい場合」では展示設計にかける労力や予算が全然変わってくると思います。

いいなと思ったら応援しよう!