人は無自覚に食品ロスを増やすという深刻な問題 ―消費期限切れのサブレ提供した事件の観点から―

1.事件のあらすじ

2023年2月24日、三重県鈴鹿市の小学校でサブレ(お茶サブレ)を食べた児童が体調不良を訴える事件がありました。流れとしては、以下の通りです。

1月13日にサブレが提供された。消費期限は2月20日。

1月25日の授業でサブレを提供予定だったが大雪により延期、市が保管。

2月21日に幼稚園で提供。

2月24日に小学校で提供。9人が体調不良を訴える。

2月25日に各種マスコミにて報道。

ニュース記事を引用したいところですが、内容がすべてわかる範囲で引用しようと思うと、ほぼ全文引用することになってしまうので、ここに概要を記載しました。大手メディアが記事にしていますので、記事本文はそちらをご覧ください。

2.疑問点

このニュースに私は疑問を抱きました。消費期限が引っかかるのです。おかしな点は、大きく2点あります。1点目は、提供されてから1か月程度あるということ。2点目は、焼き菓子に対して消費期限を使っていることです。以下、この疑問について考えます。

2-1.賞味期限と消費期限

どうおかしいかについて考える前に、消費期限と賞味期限の違いをおさらいします。東京福祉保健局が端的にまとめてくれていたので、そこから引用します。

消費期限は安全に食べられる期限で、賞味期限はおいしさなどの品質が保たれる期限です。 消費期限を超えると安全ではなくなる可能性がありますので、食べることはおすすめできません。

未開封かつ包装等に書かれている保存方法を守っている場合、賞味期限を越えたからといって、すぐに安全性に問題があるとは限りません。

厚生労働省や農林水産省の情報をぱっと見た限りでは、あくまで期限内に定められた保管方法で安全に食べられることを求めているだけで、「5日を超えて品質を保証できないなら消費期限を表記する」といった法律があるわけではなさそうです。なので消費期限3年の缶詰とかがあっても法的に触れるわけではないですが、わざわざ自分の首を絞めて食品ロスを増やす選択肢を取る道理はありません。

2-2.賞味期限切れ食品はいつまで食べていいのか

とはいえ、いくら「賞味期限切れ」≠「腐っている」ではないにしても、1年以上前の牛乳を飲むと無事ではすまなさそうです。いつまで安全なのでしょうか。

『賞味期限の超過した食品を安全・安心に消費できる期限「あんしん期限」認証を前提とする「生活応援食品」の流通システム構築と、その普及に関する社会心理学的検証』という資料に、以下のような記述があります。

専門家に助言を求め、消費者庁と協議の上、以下の考え方により賞味期限切れの食品について「食べきる目安となる期限」の考え方を設定することとした。

賞味期限は、メーカーが品質をベストで保持できると検査などで確認した期間に対して、一般的に安全係数として 0.8 以上をかけ算して決めている。1 以下の安全係数をかけ算することで期限を短くし、安全や品質に万全を期している。

(中略)

多くの食品メーカーは安全係数として 0.8 を採用してるが、場合によっては 0.9 を用いることもある。そのため、安全係数が 0.9 であると想定し、賞味期限(月数)に 0.1(=10 分の 1)をかけ算する。これにより、品質を保持できている、ということをメーカーが確認している期間をおおまかに算出できる。さらに、念のため 2 分の 1 をかけ算して半分の期間とした。

後半を要約して式で書けば、

食べきる目安の期限=賞味期限×0.1×0.5

ということになります。もう少し詳しいことは引用元か、松永和紀さんによる記事を見ると良いですが、相当安全寄りですね。今回のお茶サブレにおいて、市がサブレをもらった日=製造日だとすると、賞味期限は40日間です。なので、食べきる目安は40日×0.1×0.5=2日です。一応、小学生が食べた時点でオーバーしていますね。

ただ、経験的に察している人もいると思いますが、これを過ぎても普通に食べられるものも存在します。博士(栄養学)で日本フードバンクの広報責任者でもあった井出留美さんもこう書いています。

先日、NHKの番組を見ていたら、昭和19年(1944年)に製造された赤飯の缶詰が2015年に香川県の蔵で発見されたと紹介していました。

この話題は以前に別の番組でも取り上げられていたのですが、この缶詰の菌検査をおこなったところ、なんと菌が検出されなかったというのです。71年前に作られた缶詰なのに!

食品の保存に詳しい、東京農業大学客員教授の徳江千代子先生によれば、缶詰の中身の食品の品質が保たれる期間は非常に長く、味の濃いものや果物のシロップ漬けなら15年も持つとのことでした。

でも、一般的に缶詰の賞味期限は3年間に設定されています。なぜなら、缶そのものの品質の保持期限が3年間だからです。缶詰の中身は真空調理していますので、外から危害が加わらない限り、実際には賞味期限の期間以上に長く持つのです。

ツナ缶の製造工場の社員によれば、ツナ缶は作り立てだと味がしみておらず、製造してから半年以上経った方がおいしいそうです。なので、社員の皆さんは賞味期限ギリギリのものや、賞味期限が切れたものをあえて選ぶのだとか。面白いですよね。

そんなわけで、賞味期限をすぎて大丈夫か否かはモノによるとしか言いようがなさそうです。井出留美さんは『賞味期限は「おいしさの目安」ですから、においを嗅かぐ、目で見る、などの五感を使って、問題ないと判断できれば、食べて大丈夫なのです。』と主張していますし、デンマークのある会社では五感を使って判断する重要性を牛乳パックに記載しています。一方、松永和紀さんは『よく、「開封してみて五感で判断すればよい」という人がいますが、これも問題があります。食中毒につながる微生物は、腐敗を招く細菌とは異なります。五感では判別できません。』と主張しています。

食品業者にとっては安全に食べられる期間を設定することで追加の責任を取りたくないでしょうし、同じ食品でも保存期間や環境に大きく依存します。仮に、品質が劣化して微生物が増殖した食品を食べて健康被害を受けたとしても、食べた直後に発症しなければ大丈夫なように思えてしまいます。人によって見解が分かれても仕方ありません。

2-3.実際には賞味期限が正しかった

とりあえず、サブレは賞味期限を4日過ぎた程度では安全に食べられるものとしましょう。しかし、そもそも表記されていたのは本当に消費期限で合っているのでしょうか。本当に消費期限と記載あるものであれば、体調不良になって当然です。

どうしても気になったので、鈴鹿市に連絡しました。鈴鹿市民ではないどころか三重県民ですらないのでダメもとでした。しかし2週間後、なんと回答をいただきました。鈴鹿市職員、超優しい。下記文面を確認していただければわかりますが、賞味期限と解釈すべきものだったそうです。

<筆者の質問(一部抜粋)>

2,保管状態に問題はなかったか

消費期限の切れた食品を食べたことで体調不良になったのであれば、単純に確認不足が招いたことなので全く自然なことです。

しかし、もしそれが賞味期限切れの食品であった場合、別の問題が生じます。

賞味期限は消費期限と違い、単においしさを保証する期間でしかないので、数日過ぎた程度で体調不良が出るほど品質が劣化するものではありません。

ですが、今回の件では実際に体調不良になった児童が出ました。

一方で、市内の幼稚園にも21日に提供されたそうですが、そちらは体調不良者が出ませんでした。

以上のことを考えると、小学校での保管状態が悪かった可能性が考えられます。

例えば、エアコン直下にある等で高温多湿になりやすい状況になっていたとか、包装に傷があって空気に晒される状態であったとか……。

そういった状況だった可能性はございませんか?

もしそうだとすると、今回の件は期限が切れていたことが直接の原因ではなくなるので、

当該小学校で提供されるすべての食品で同様のことが起こる可能性があります。

<鈴鹿市の回答(一部抜粋、太字は筆者の編集)>

このサブレの表示は,「消費期限」となっておりましたが,保健所に確認し

ましたところ,このサブレの表示は,本来は「賞味期限」であるとの見解をい

ただいております。

保管状態につきましては,当日まで市役所で保管しており,幼稚園,小学校

に持参しております。

また,その保管方法も十分に配慮を行っておりますので問題はなかったと

思います。

体調不良を訴えた児童も含め,園児,児童とも,当日帰宅後から本日まで,

このことで体調不良の訴えはございませんでしたので,御理解いただきます

ようお願いいたします。

鈴鹿市産業振興部農林水産課

※

一部抜粋とあるように、ついでに他のことも聞いてみましたが、それは回答されませんでした。市政に関係ないと判断されたのだと思います。とはいえ、クリティカルなところの回答を得ることができたので、対応に大感謝です。

3.問題点

以上、疑問点について記述しました。ここから導き出される以下の2つの問題について考えます。

メディアの見落とし

一般消費者の無知

3-1.メディアの見落とし

2.項で確認したように、賞味期限と勘違いした説に対する結論としては、賞味期限と表記すべきものだったものが、消費期限と記載されていたということになります。

つまり、この事件の本質は、消費期限切れ食品を食べて体調不良になったことではなく、賞味期限が4日切れた食品で体調不良が起きたことにあります。したがってメディアが追求するべきだったのは、以下の2点です。

賞味期限が4日過ぎたサブレで体調不良が起きるのは普通なのか?

保存状態に何らかの問題があった可能性はないか?

ですが、注意不足か知識不足かわかりませんが、各種メディアは消費期限が1か月以上あるサブレについて疑問を抱くことなく、額面通り情報を受け取ってしまいました。結果として、この事件の本質を見落としてしまったのです。

※

鈴鹿市からの返答を信じれば、保管方法に全く問題がなかったようです。とすれば、消費期限切れ食品を食べたという事実を知ったことで気分が悪くなるような、プラシーボ効果的なことがあったのかもしれません。

3-2.一般消費者の無知

このメディアの失策に気づいた一般消費者も少なかったかもしれません。(ネットの声は偏ったほんの一部の声に過ぎないとはいえ、)該当記事のコメントやツイッターリプ欄等の反応でも誤った反応をした人が多かったからです。具体的な反応を挙げると晒し上げになるのでやりませんが、多くの反応は以下の通りでした。

消費期限と賞味期限の区別がついていない人

例:消費期限4日過ぎた程度でダメなの!?サブレに消費期限が設定されていることに違和感を覚えない人

例:賞味期限ならともかく消費期限だもんね……そもそも記事をよく読んでない人

例:どれだけ古いサブレ食べさせたんだ……(記事にはちゃんと消費期限4日過ぎと書いてある)

焼き菓子なのに消費期限と表記していることに疑問を抱く反応は、それなりに探さなければ見つかりません。一般消費者もよくわかっていない証左です。

3-3.問題のまとめ

今回の問題は、事件を追及する側のメディアの考察または知識不足によって情報が表面的になり、一般消費者も気づかず見過ごす人が多かったことから、事件の本質が埋没したことにあります。少なくとも執筆時点で調べた限りでは、メディアによる追加報道があったり、訂正が入った様子もありません。

4.考察

2月にコオロギ粉末給食を提供した高校が炎上した事件があったことは記憶に新しいでしょう。コメント欄等でも大いに話題になりました。この件に限らず、昆虫食に対する批判は(少なくともネット上では)多数派です。別の記事のコメント欄では、ポジティブなものが4.9%なのに対して、ネガティブなものが38.5%もあったという分析もあります。

その批判の内容としてよく見るのが、昆虫食より食品ロスを対処するほうを優先しろというものです。ここ最近の日本では、下記のGoogle Trendsで見てもわかるように、食品ロスが注目されてきています。直近の例で見ても、今年売れ残った(≒破棄された)恵方巻が256万5773本あるとされています。恵方巻の重さを219gとして計算すれば、約562トンです。

しかし、その食品ロスに対する理解度としては、厳しいものがあることが分かります。身近な存在である賞味期限や消費期限を切り取って考えても、一般消費者はおろかメディア関係者ですら理解が薄いような状況です。

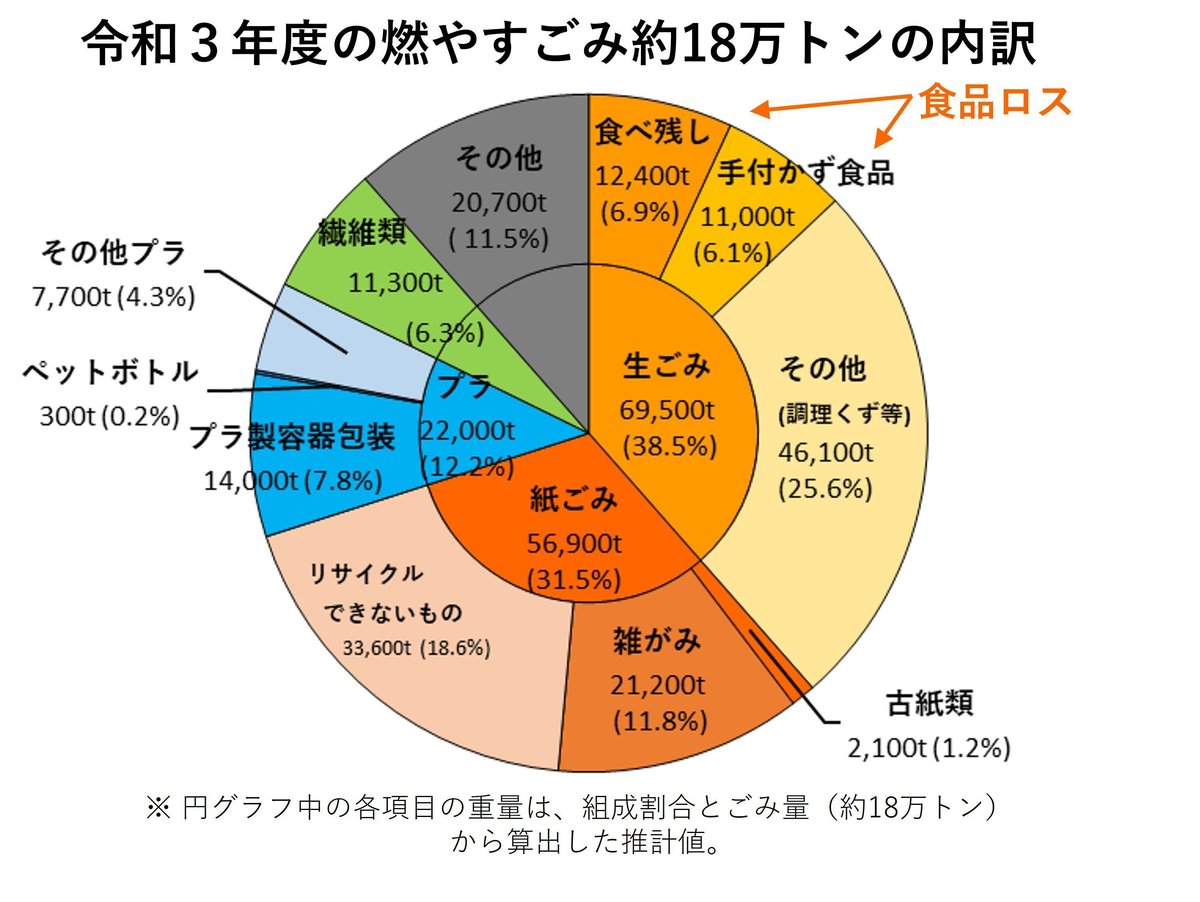

ですから、行政や企業に対していたずらに「食品ロスを減らせ」と喧伝しても、効果は限定的に思われます。なぜなら、その食品を消費するのは、一般消費者だからです。次のように、一般消費者も半分くらい食品ロスに貢献してしまっています。

日本の食品ロス量年間522万トンのうち、事業系は275万トンで、主に規格外品、返品、売れ残り、食べ残しなど、家庭系からは247万トンで、主に食べ残し、手つかずの食品(直接廃棄)、皮の剥きすぎなど(過剰除去)が発生要因です。

家庭系の食品ロスについて、消費者庁が平成29年に徳島県で実施した食品ロス削減に関する実証事業の結果では、まだ食べられるのに捨てた理由として、(1)食べ残し57%、(2)傷んでいた23%、(3)期限切れ11%(賞味期限切れ6%、消費期限切れ5%)の順で多いことが分かりました。

食品ロス量の数値は、令和2年度推計(農林水産省・環境省)によるもの

手つかず食品が247万トンのうちどれくらいの割合か見つかりませんが、探すと京都市や大阪市などに記載がありました。

食品ロス分としてカウントされている食べ残しと手つかず食品の割合はほぼ1:1みたいですね。なので、食品ロス量のうちの半分である123.5万トンを手つかず食品によるロスと仮定します。

仮に、賞味期限に対する理解が進み、賞味期限切れが理由で捨てられた6%のうち半分が活かされるようになれば、食品ロスは123.5万トン×3%=3.705万トンだけ削減されることになります。恵方巻破棄の試算を再掲すると約562トンですから、文字通り桁が違います。行政や企業に対策を求めるのも大事ですが、一般消費者たる我々が正しい知識をもって取り組むことこそが大事ではないでしょうか。