「防災備蓄としての母乳ー自分のからだを生かした災害対策」イベント記録(東京ウィメンズプラザ)

2005年にお声がけいただいて以来、毎年シンポジウムなどを行っている東京ウィメンズプラザの年一度のお祭り、ウィメンズプラザフォーラム。

2024年11月10日、今年もシンポジウムを開きました。テーマは昨年に続き、母子の防災。能登からの報告も含め、とても良かったという声を多くいただきました。記録が出来上がってきましたので、こちらに公開したいと思います。

助産宿を主宰する佐藤鼓子さんが当日のレポートを書いてくれましたので、引用させていただきます。

【お母さんと赤ちゃんのために、誰でもできること】

防災は災害が起きてから取り組んでも、「防ぐ」ことになりません。何もない平時からいかに備えるか。特に赤ちゃんのいる家庭では、何をどうしたらいいか。その答えを模索した会でした。

「防災備蓄としての母乳ーー自分のからだを生かした災害対策」@東京ウィメンズプラザ

防災備蓄というと粉や液体のミルク🍼を想像する人も多いと思います。でも水道も電気も止まったら…?普段から母乳育児をしているお母さんは、災害時にもいつもと同じように授乳できる環境があると安心できます。

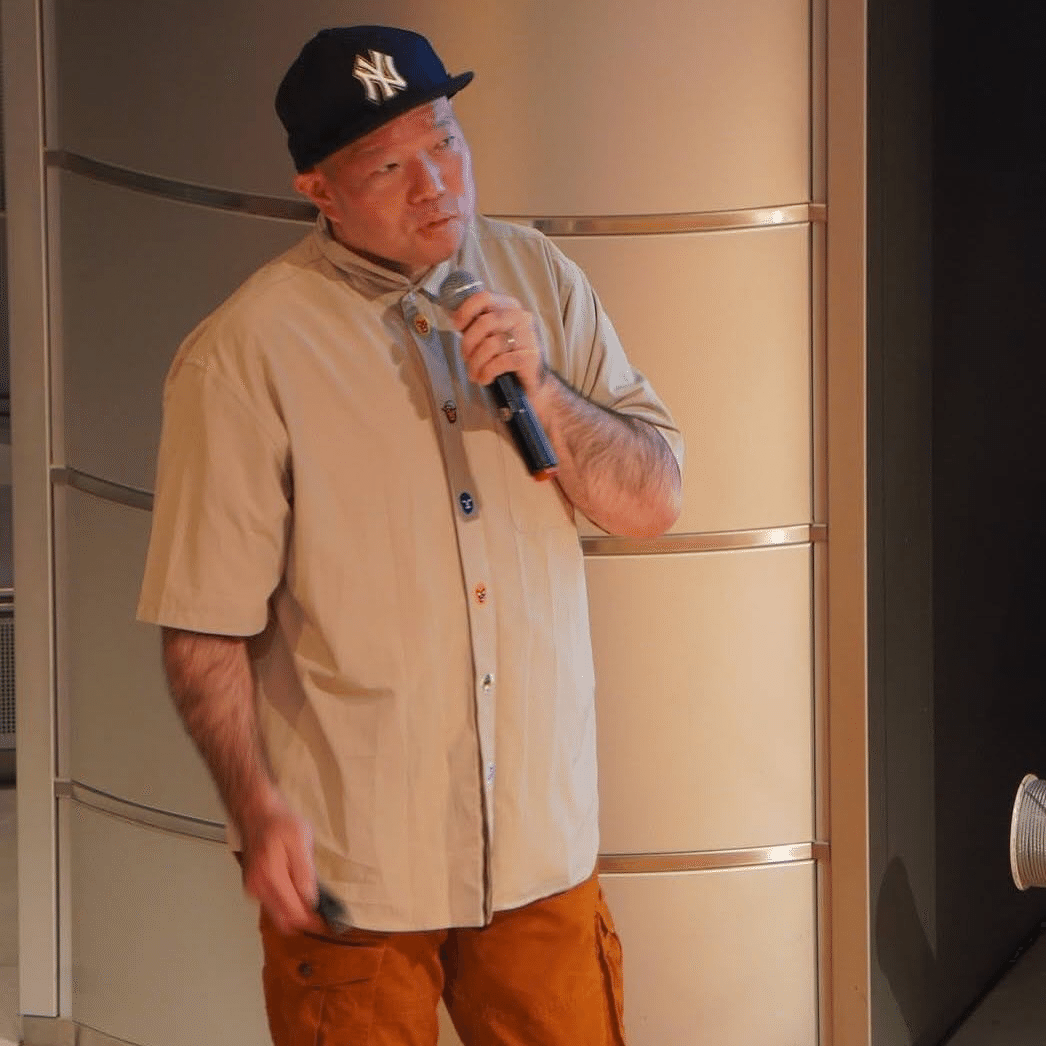

能登の最前線でプレーパークを運営しつつ、被災地で親子の居場所づくりや国の防災施策の仕組みづくりにもかかわる早川大さんからは、「赤ちゃん連れの親子でも、特別扱いはしてもらえない」「珠洲市では人口が半分以下に。豪雨災害もあり、集落ごとなくなってしまったところも」との現状を含めた報告がありました。

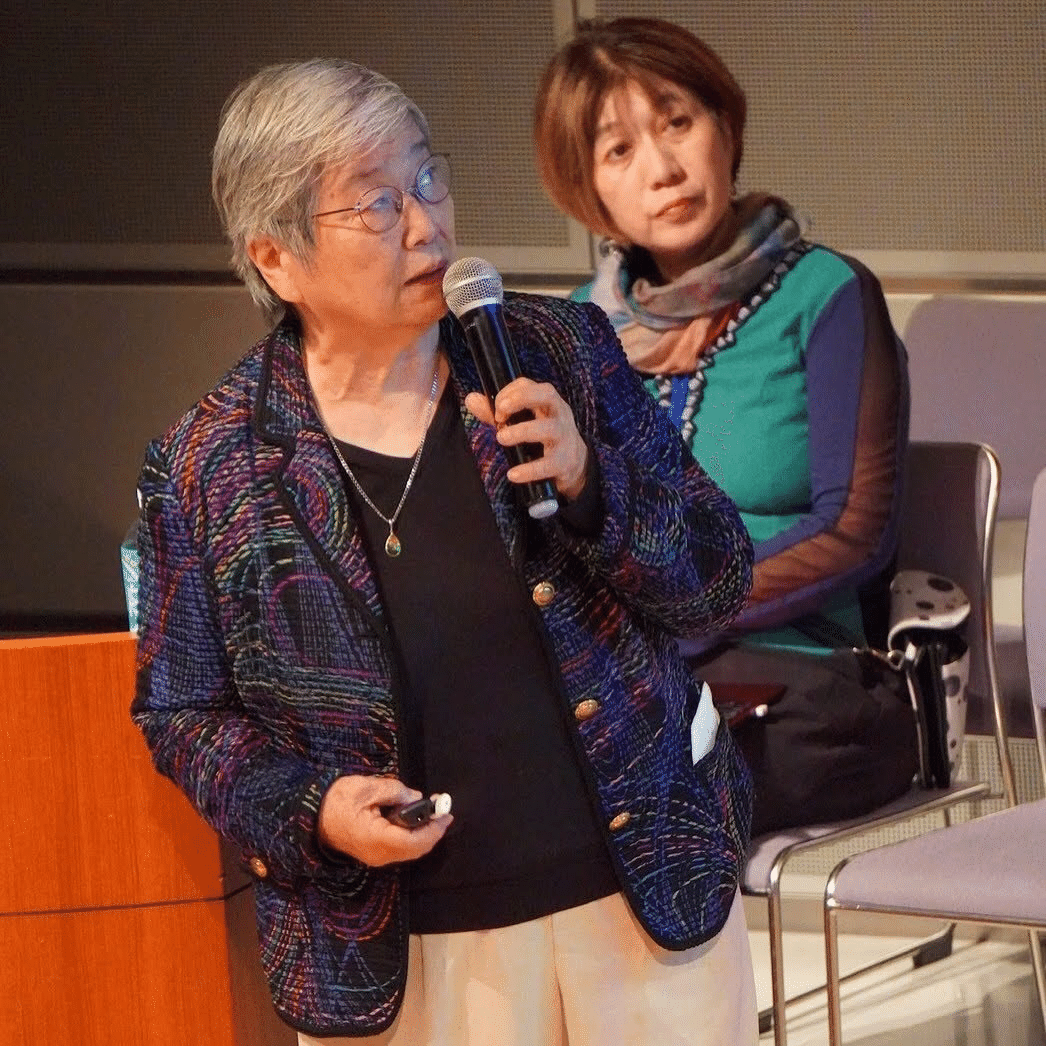

奥起久子さんは「母乳を出すホルモンに注目すると、安心できる場所づくりは避難所でも少しずつ進んでいるけど、授乳を継続できる支援の重要性には、まだまだ気づいてもらえていない」と警鐘を鳴らします。そう、母乳を止めるのは災害のショックよりも、あげ続けられない環境が主因です。とにかくあげ続けることが何より大事になります。

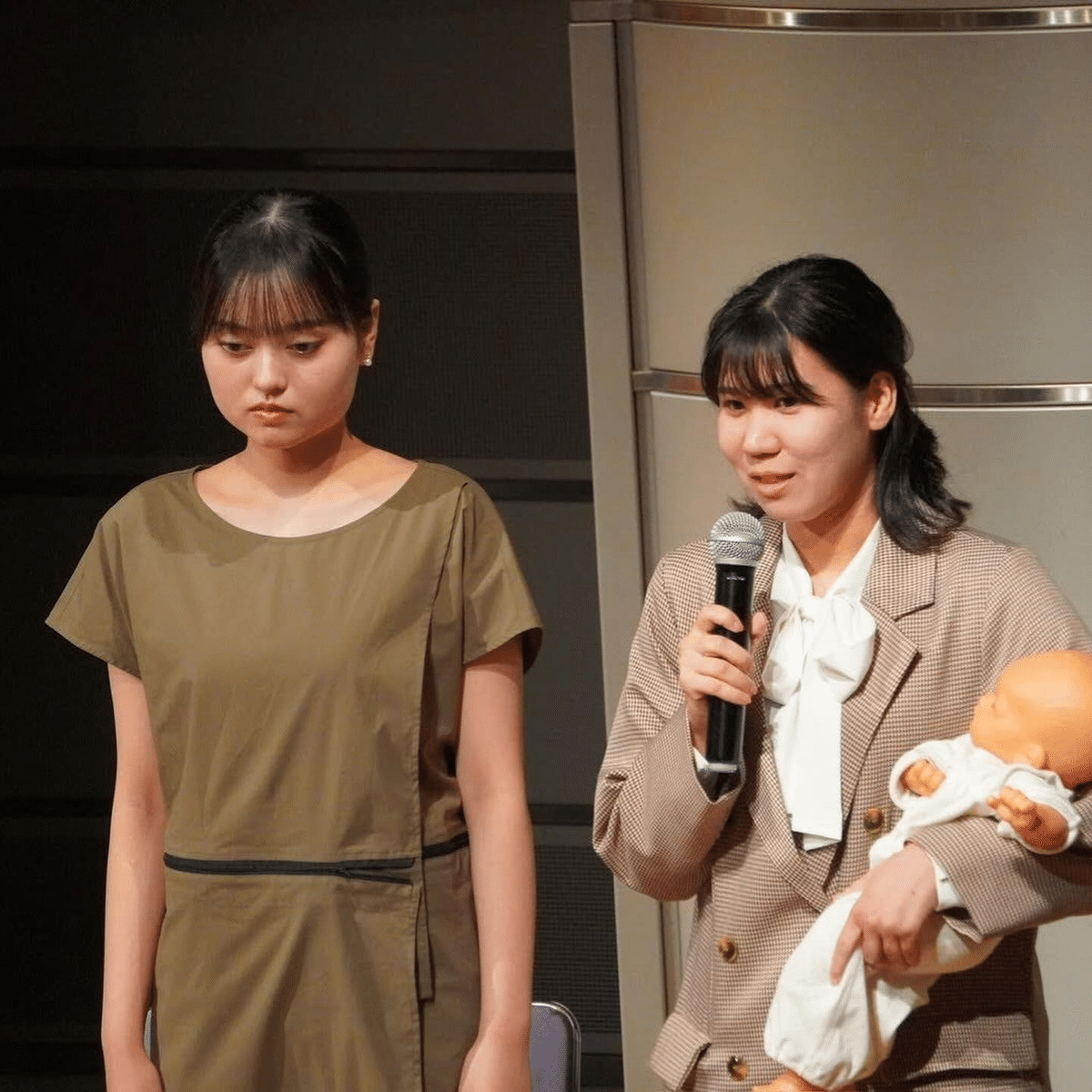

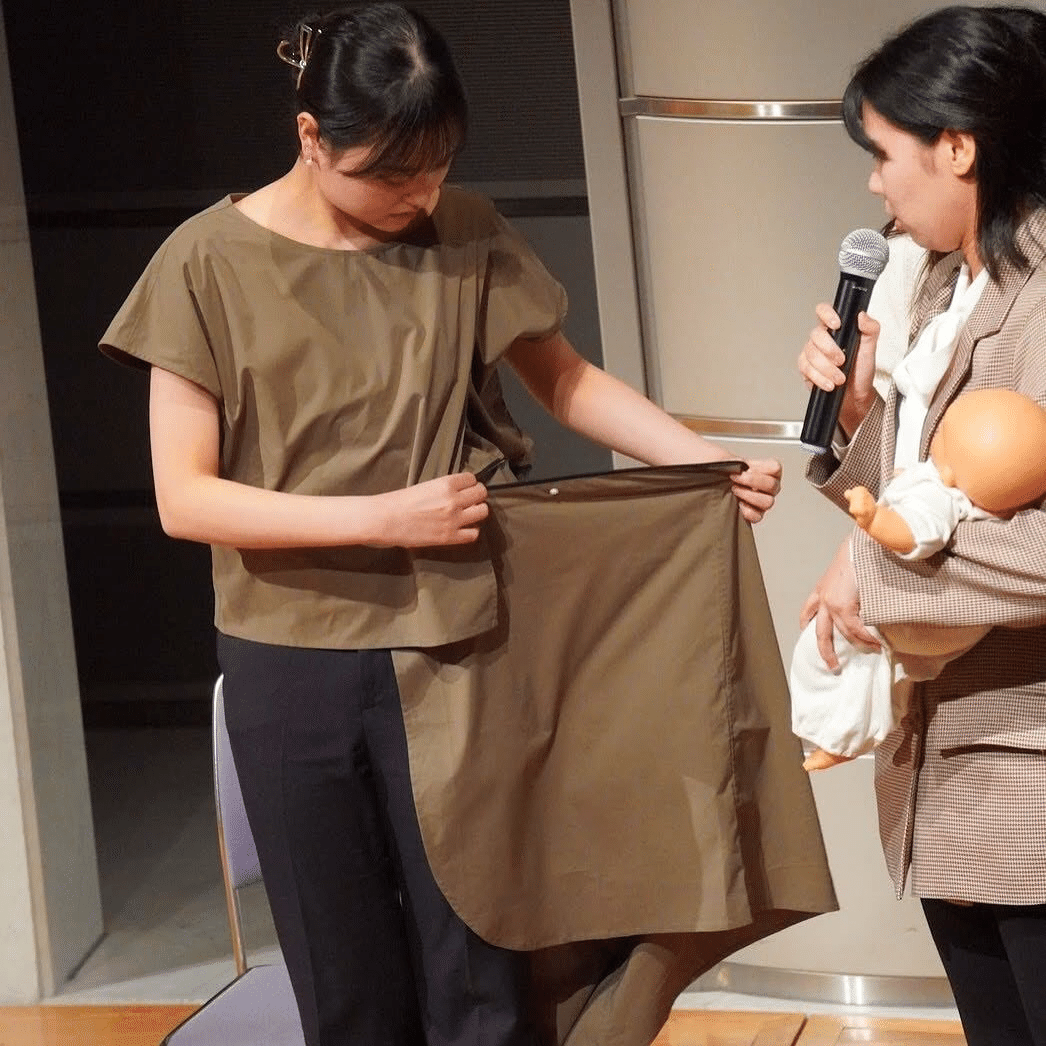

授乳ショーでは、さまざまな月齢の親子が並び、賑やかに進行しました。哺乳瓶が手に入らない場合のミルクのあげ方も詳しい説明があり、続いて、大正大学の学生さんがゼミで開発した授乳服のお披露目も。非常時に下半分がケープになる授乳服は、支援物資が限られる被災地を想定して作られた、秀逸なデザインです。

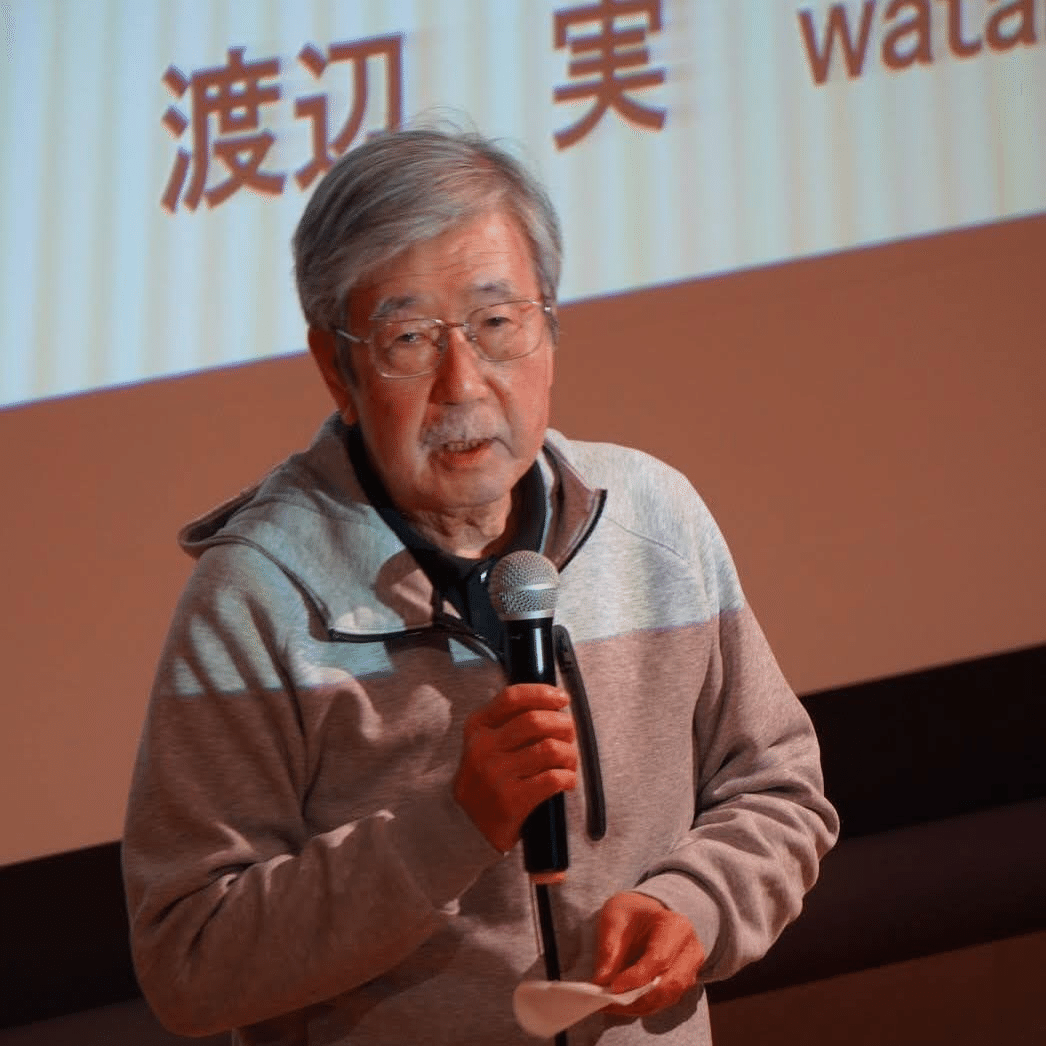

防災・危機管理ジャーナリストの渡辺実さんは「阪神淡路大震災は来年、30年を迎える。能登ではその30年間で積み上げた教訓がほとんど生かされていなかった」と嘆く一方で、「地震が起きたら、福祉避難所の開設を求めよう。授乳中の親子も特別な配慮を求めてもいい」と、災害時における母子支援の大切さに触れました。質疑応答や意見交換も活発です。「母乳育児の情報がお母さんたちに行き届かなすぎて、きちんとケアを受ければほとんどの人が母乳育児をできることも知られていない。自分にもできると思えず、母乳育児できない自分はダメだとお母さんの自己肯定感が下がり、母乳育児の情報発信にさらに責められている気持ちになってしまう。もっと多くの人に母乳育児は自分にもできるんだと知ってほしい」という助産師さんの声も届きました。奥さんからは「母乳育児のお母さんが増えれば増えるほど、本当にミルクを必要としている親子への支援を手厚くできる」との視点が示されたほか、早川さんは会場の聴取に呼びかけます。「母乳育児はお母さんしかできないけど、母乳育児しやすい環境を作ることは誰にでもできる。みんなでそんな居場所を作っていきましょう」そう、現状の改善には周囲の理解を深め、変える・広げる活動にはマンパワーが必要です。その意味では、コメンテーターの助産師、三宅春さんから「授乳服を非常時のために備蓄するより、普段から着ることが防災になりますね。着終わった人がリユース♻️に回せばSDGsに貢献できます」との指摘もありました。授乳服のプレゼントや寄付も誰にでもできる一助ですね。予想を超えるたくさんの人にご来場いただき、ありがとうございました!このご縁がお母さんと乳幼児のさらなる未来の安心につなげられたら…と願わずにはいられません。皆さんは今日から、明日から。どんなことができそうですか?」

当日の運営は、すべてボランティア。タイトル画像や会場手配や諸々・・そして、本八幡のインフルエンサーでもある本八幡botさんが動画も撮ってくれました。貴重な記録です。字幕入りなので、見てみてください。本当にありがとうございます。