温故知新(32)多胡碑 多胡羊太夫(宇胡閉) 砥鹿神社 山の神古墳 宇閇神社 亀山八幡宮 下諏訪青塚古墳 秋麿 金刺氏 善光寺

群馬県高崎市にある上野三碑(こうずけさんぴ)は、山上碑(やまのうえひ)(681年)、多胡碑(たごひ)(711年頃)、金井沢碑(かないざわひ)(726年)の三つの石碑で、東アジアにおける文化交流の実像を示す極めて重要な歴史資料とされ、ユネスコの世界記憶遺産に登録されています。山上碑は、日本語の語順で漢字を並べた最古級の歴史資料として評価され、多胡碑の楷書体(かいしょたい)(写真1)は、北魏の雄渾な六朝楷書に極めて近いものとして、書の世界においても高く評価されています。

多胡碑にある和銅を発見したとされる「羊」は、シュメール語では「丸に十字」です。多胡碑のある吉井町の町誌によると、土地の人達からは「羊様」として祀られ、羊太夫の伝説で親しまれてきたようです。多胡羊太夫は、小鹿野町に住み写経をしたという伝説が残っているようなので、羊太夫は、小鹿野町を本拠とした丹党嫡流中村氏(丹生氏)と関係があると推定されます。多胡碑と同緯度に丹生城跡(富岡市上丹生)があり、丹生城跡の近くに丹生神社(富岡市下丹生)があるので(図1)、丹生城は、多胡羊太夫の築いた城かもしれません。

名古屋市の羊神社は上野国多胡郡を支配していた羊太夫が奈良の都に参上する際に立ち寄る屋敷があったことにちなむとされています。群馬県安中市中野谷の羊神社由来によると、羊太夫は、高麗若光(こま の じゃっこう)の讒言により朝廷から疑いをかけられ、討伐されたようです。武蔵国にあった高麗郡は、天智天皇が即位した668年に、唐・新羅に滅ぼされ亡命して日本に居住していた高句麗からの帰化人を朝廷は武蔵国に移住させ、716年に設置されました。埼玉県日高市にある高麗神社 (こまじんじゃ)は、『続日本紀』によると、703年に朝廷から王(こにしき)姓が下賜されたとある高麗若光を祀っています。羊太夫は奈良時代の天武天皇(在位:673年- 686年)と同じ時代を生きた人物といわれています。したがって、羊太夫は、丹生氏の系図から、桓武天皇(737年- 806年)と同年代の「家蔭」の先代の「宇胡閉」と思われます。

丹生氏の系図の「宇胡閉」の下には「丹生 相見 神奴」と書かれています。「相見」で検索すると愛知県額田郡幸田町にあり、JR駅や尋常小学校の名前にも「相見」があるので、古くからあった地名と考えられます。相見(愛知県額田郡幸田町)と丹生城跡(群馬県富岡市上丹生)を結ぶラインは、愛知県岡崎市の本宮山とオリンポス山を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図2)。本宮山は神代より大己貴命の神霊が鎮まる霊山です。本宮山とオリンポス山を結ぶラインの近くには、御嶽神社茅萱宮(岐阜市萱場南)、親八幡神社跡(揖斐郡揖斐川町)、丹生氏の寺ともいわれる大虫神社(福井県越前市)があります(図2)。これは、丹生城(富岡市上丹生)が「宇胡閉」の城だったことを示していると推定されます。本宮山の近くには、大己貴命を祀る三河一之宮 砥鹿神社 奥宮(愛知県豊川市)があり、相見のある幸田町に隣接する岡崎市には、徳川氏(松平氏)の菩提寺の大樹寺があります。(図3)。

埼玉県秩父市大宮に大山祗神社(おおやまずみじんじゃ)があり、近くに羊山公園があります。小鹿野町に山の神古墳があり(写真2)、山の神古墳とほぼ同緯度の諏訪大社周辺にも山ノ神という地名があります。諏訪大社前宮本殿を中心とする前宮古墳群の西南端にある山ノ神古墳(図4)は、7世紀頃に築造された諏訪氏族につながる人物の墓と推定されています。

山の神古墳の近くに墓碑があり祖の名が書かれていますが(写真3)、辞書になく「羌(きょう)」や「兎(うさぎ)」に似ています。「羌」には「羊」が含まれ、「羌」は『後漢書』「西羌伝」では「羌の源流は三苗、姜氏の別種」とされます。「姜」は、炎帝神農氏が姜水のほとりで長じたことを起源とする説があります。「兎」に似ているのは、夏王朝を創始した「禹王」を暗示しているのかもしれません。「宇胡閉」や「多胡」の「胡」は、中国の北方・西方に住む異民族を意味します。『山海経(せんがいきょう)』によると、「夷」は「胡」の東側にあり、「胡」は「周」を意味すると理解され、「周」は胡族と夷族の連合政権とされています(東夷 - Wikipedia)。したがって、多胡羊太夫の「胡」は、西周の姫姓の「胡」と思われます。「多」は多氏を表しているのかもしれません。このことからも、山の神古墳(小鹿野町)は多胡羊太夫(宇胡閉)の墓と推定されます。

Y染色体ハプログループD系統は、東アジアにおける最古層のタイプと想定されていますが、D-M15に属する男性が、中国南部に居住する複数の民族から見つかっています(四川省涼山彝族自治州布拖県彝族(イ族) 7/43 = 16.3% D-M15、苗族 5/58 = 8.6% D-M15)。イ族(旧族名:夷族、倭族)は中国西部の古羌の子孫で、古羌は、チベット族、納西族、羌族の先祖でもあるといわれます。丹生氏の「宇胡閉」のY染色体ハプログループがD系統とすると、丹生氏と天皇家が関係があると推定されることと整合します。

羊太夫の墓と伝わるお塚古墳(小鹿野町)と、パレルモを結ぶラインは、小鹿神社(小鹿野町)の近くを通ります(図5)。パレルモと山の神古墳を結ぶラインは、ギョベクリテペと小鹿神社を結ぶラインと羊山公園(埼玉県秩父市大宮)で交差します(図5)。もしかすると、この付近に多胡羊太夫(宇胡閉)の邸宅があったのかもしれません。

高良玉垂命(豊玉姫命と推定)を祀る高良神社(たからじんじゃ)(写真4、5)は、秩父今宮神社とアレクサンドリアを結ぶラインの近くにありますが、山の神古墳は、アレクサンドリアと秩父神社を結ぶラインの近くにあります(図6)。

飯能市山手町にある観音寺(図7)の本尊は如意輪観音で、武蔵野七福神の一寺であり、不動堂には寿老人が安置されています。観音寺と須佐之男命(孝霊天皇)と関係があったと推定されるトルコ南部の古代都市セリヌス(Selinus Ancient City)を結ぶラインの近くに高良神社があります(図7)。

寿老人は南極老人星(カノープス)の化身とされ、牡鹿を従え、桃を持っています。桃は卑弥呼(豊玉姫命と推定)と関係があると推定されます。観音寺には、さざれ石があります。日本神話の神々は、渡来したシュメール人のことだとする説もあるようで、七福神で有名な「宝船」は、高度な文明を持ったシュメール人が船に乗ってやって来たことに由来するのではないかとも言われているようです。アレクサンドリアは、地中海沿岸にあった都市カノープスの遺跡に近くにあります。観音寺の不動堂には須佐之男命と推定される寿老人(カノープス)が祀られていて、多胡羊太夫の「胡」が「えびす」なので、高良神社の「たから」は、七福神の「宝船」に由来するのかもしれません。

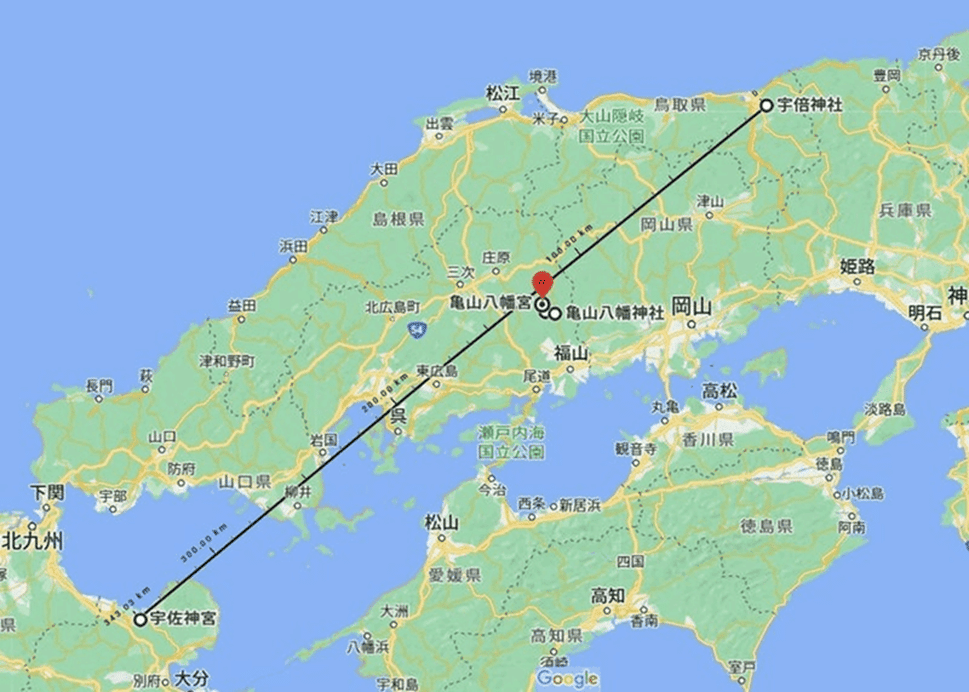

摩耶山とパレルモを結ぶラインの近くに因幡国一の宮 宇倍神社があります(図8)。香川県丸亀市綾歌町岡田下にある宇閇神社(うべじんじゃ)(図8)は、社伝によると宇倍神社を勧請したものです。「宇胡閉」の「宇閉」は、宇閇神社の「宇閇」と関係があると思われます。宇閇神社(岡田下)の社紋は、「丸に剣片喰」(まるにけんかたばみ)で、武士階級に広く親しまれた家紋です。片喰は鏡草と言い、古代の日本では、その葉をすりつぶして鏡の表面を磨く為に使用されたようです。また、剣は古代日本で用いられていた青銅製の両刃直刀のものがモチーフになっています。多胡羊太夫が「宇胡閉」とすると「山の神」とつながります。綾歌町には、宇閇神社が2社あり、もう一つの宇閇神社は栗熊西にあり、『新撰姓氏録』に「酒部公、讃岐公同祖、神櫛別命之後也」とある酒部益甲黒丸の創祀した神社です。パレルモと宇閇神社(岡田下)を結ぶラインの近くに、亀山八幡宮(広島県神石郡神石高原町阿下)があります(図8)。亀山八幡宮は、宇倍神社と宇佐神宮を結ぶラインの近くにあり、高原町小畠には亀山八幡神社があります(図9)。

「宇胡閉」と同じく継体天皇(丹生麿)の曾孫と推定される「秋麿」は、丹生氏系図によると大丹生氏の「秋祝祖」です。諏訪大社の下社秋宮の付近には下諏訪青塚古墳があることから、元々は金刺氏(下社大祝家)の祖霊祭祀の場であったという見解があります。秋宮の本地仏は千手観音とされ、金刺氏は、始祖は神八耳命で出自は多氏とされるので、「秋祝」は秋宮を奉斎した金刺氏と推定されます。下諏訪青塚古墳は、6世紀後半から末頃の築造と推定され、継体天皇が即位した507年に、1世代25年とし3世代75年を足すと582年となることから、「秋麿」の墓と推定されます。下諏訪青塚古墳とアルテミス神殿を結ぶラインの近くに能登国一宮 氣多大社(石川県羽咋市)があり(図10)、「秋麿」と孝元天皇と関係を示していると考えられます。青塚古墳の墳形は前方後円形で、前方部を北北西に向けているのは、南南東に諏訪大社上社本宮があるためと推定されます(図10)。

信濃の郡司を代表する人物に伊那郡大領金刺舎人八麻呂がいますが、信濃国内に置かれた内厩寮直轄の御牧全体を統括する責任者(牧主当)でもあったようです。金刺氏のうち、水内郡の郡司となった一族は、善光寺(長野市長野元善町)の創建に関わったとされます。

信濃の善光寺は、もと金刺氏の氏寺で、金刺氏の先祖の科野(しなの)国造家の一族の一部は、百済の朝廷に仕えていたが、白村江の敗北で百済復興が不可能になったため、日本に帰国した。この百済からの亡命者の中心になったのが、百済王豊璋の弟・善光であり、日本への亡命の際に「百済仏」を持ち帰り奉った。科野氏は善光の薨去後、その菩提を弔って信濃に「善光寺」を開基。善光の持ち帰った百済仏を本尊とした。善光の子は持統天皇の御代、百済王(くだらのこにきし)の姓を賜り、百済王の血統を今に伝えている。

信濃三十三観音霊場第16番札所の清水寺(せいすいじ)(長野市若穂保科)とパレルモを結ぶラインの近くに、善光寺、戸隠神社 中社、奥社(長野市戸隠)があります(図11)。奥社は、天手力雄命、中社は天八意思兼命を祀っていますが、戸隠神社の歴史は古く、これらの神々以外、地主神として、水と豊作の大神の九頭龍大神を祀っています。

金刺氏は、多氏で物部氏も同族なので、善光寺の本尊が、かつて廃仏派の物部氏によって難波の堀江に捨てられたというのは史実ではないと考えられます。善光寺の至る所にある、卍文は、サンスクリット語の「スヴァスティカ」に由来し、「幸福」「幸運」の意味があるようです。同様な「逆卍」は、前8世紀ころのアテナイの壺などにあり、最も古い卍文は、前4000年頃のスサ出土の彩文土器のようなので、シュメールや線文字Bの「丸に十字」と関係があると思われます。シュメールの「丸に十字」は「羊」の意味なので、「古羌」や「羊太夫」と関係があるかもしれません。宗派の別なく宿願が可能で、身分も男女も善悪も問わず極楽往生できるという善光寺の特色は、もしかしたら、多神教で女神を崇拝したエーゲ文明や古代オリエントの影響かもしれません。