温故知新(45)大和三山(天香久山 畝傍山 耳成山) 妹背山 アルテミス神殿 音羽山 竜門岳 巻向山 藤原宮 神武天皇陵 綏靖天皇陵 安寧天皇陵 懿徳天皇陵 孝昭天皇陵 孝安天皇陵 益田岩船 マラ石 亀石 酒船石 矢田の大石 鳥見白庭山 三輪山 忌部山

大和三山(やまとさんざん)とは、橿原市に位置する天香久山(あまのかぐやま、あめのかぐやま)・畝傍山(うねびやま)・耳成山(みみなしやま)の三山をいいます。天香山命(あめのかぐやまのみこと)は、大国主命(倭建命 孝元天皇)と推定されるので、天香久山は大国主命(倭建命 孝元天皇)を象徴していると考えられます。大和三山が、瑜伽山(由加山)や豊受大神宮(外宮)とほぼ同緯度にあるのは、大国主命と豊受姫命の関係を示していると推定されます。耳成山と畝傍山を結ぶラインは、天香久山とアルテミス神殿を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図1、2)。

アルテミス神殿と天香久山を結ぶラインは、彦多都彦命を祀っていると推定される因幡国一の宮 宇倍神社、大阪城豊國神社、丹生津姫命と推定される罔象女命(みつはひめのみこと)を祀る貴船神社(奈良県北葛城郡上牧町)の近くを通り(図3)、天香久山はアルテミス神殿とレイラインでつながっています。これは、孝元天皇(天香山命と推定)の陵墓と推定される備前車塚古墳が、アルテミス神殿とレイラインでつながっていることと整合します。

耳成山と天香久山のラインと直角になるように畝傍山からラインを引くと、大嶽山那賀都神社(山梨県山梨市)、三峯神社奧宮(埼玉県秩父市)、品陀真若王と神功皇后を祀っていると推定される行田八幡神社(埼玉県行田市)や間々田八幡宮(栃木県小山市)の近くを通り、石船神社(茨城県東茨城郡城里町)に到達します(図4、5)。

間々田八幡宮の境内には八幡古墳群とよばれる大小様々な墳丘が点在していますが、間々田八幡宮は、古墳時代後期(6世紀後半~7世紀代)の八幡山古墳群(足利市)と常陸風土記の丘を結ぶラインの近くにあります(図6)。日高見国の時代は、東国は奈良の大和国と同族の国だったと推定され、『日本書紀』にある武内宿禰が日高見国(蝦夷)を「撃ちて取るべし」といったという話は創作と考えられます。

図5のラインは、富士山とマラケシュを結ぶラインとほぼ直角に交差します(図7)。富士山と畝傍山を結ぶラインの近くには大野寺(奈良県宇陀市)があり、石船神社と富士山を結ぶラインの近くには薬王寺(茨城県桜川市)、喜多院(埼玉県川越市)、三輪神社(山梨県都留市)があります(図7)。

大和三山の山頂同士を直線で結ぶと、畝傍山を頂点とするほぼ完璧な二等辺三角形ができあがるので(図8)、人工的に造営されたのではないかという説があります。天香久山は、太古の時代には多武峰から続く山裾の部分にあたり、その後の浸食作用で失われなかった残り部分といわれています。畝傍山と耳成山はそれぞれ沖積盆地底に位置する円錐形のいわゆる死火山なので、人工的に造られたとすると天香久山と思われますが、耳成山と畝傍山を結ぶラインの角度が重要なので、どちらか一方も加工されていると思われます。『伊予国風土記』逸文には、天から山が2つに分かれて落ち、1つが伊予国「天山(あめやま)」となり1つが大和国「天加具山」になったと記され、『阿波国風土記』逸文では「アマノモト(またはアマノリト)山」という大きな山が阿波国に落ち、それが砕けて大和に降りつき天香具山と呼ばれたと記されているようです。これは、孝元天皇の出身地が、宇志比古神社のある徳島県鳴門市大麻町と推定されることと整合します。大和に天香久山が造られたのは、孝元天皇(宇遅比古命 大国主命)が初代の倭建命だったためと思われます。

紀の川(吉野川)の両岸にある妹背山(和歌山県伊都郡かつらぎ町)は、歌枕として『万葉集』や『古今和歌集』などに歌われています。また、柿本人麻呂の「人麻呂歌集・略体歌」『羇旅作』に下記の歌があります。柿本臣は、孝昭天皇後裔を称する春日臣(和珥氏族)の庶流に当たります。

「大穴道おほなむち 小御神すくなみかみの 作らしし 妹背いもせの山を 見らくしよしも」 (巻7―1247)

「大穴道 少御神 作 妹勢能山 見吉」

(その昔、大国主と少彦名の二神がお作りになった妹と背の山、この山を見るのは何とも 言えず素晴らしい。)

妹山の麓には、『延喜式』神名帳では名神大社に列し、大名持御魂神(おおなもちみたまのかみ オオナムチ(大国主命の別名))、須勢理比咩命、少名彦名命を祭神とする大名持神社(おおなもちじんじゃ)が鎮座しています。妹山とアルテミス神殿を結ぶラインの近くには、金刀比羅神社(和歌山県紀の川市西野山)があり、背ノ山(背山)からこのラインと直角になるようにラインを引くと「紀州富士」と称される龍門山があります(図8)。

また、妹山とアルテミス神殿を結ぶラインの近くには、丹生津姫命(市寸島比売命)や須勢理毘売命(倭迹迹日百襲姫命)の父の須佐之男命(孝霊天皇)を祀っていると推定されるサムハラ神社 奥の宮があります(図9)。

アルテミスの母である女神レトと見なされたと推定され、大国主命(孝元天皇)の母と推定される丹生津姫命(丹生都比売神)は和歌山県伊都郡の旧天野村の丹生都比売神社に鎮座しています。妹山と背ノ山は、自然の山を加工して造られたのではないかと思われます。レイラインが十字を描くのは、太陽十字やケルト十字と関係があるかもしれません。

アルテミスは、古代都市エフェソスを中心として信仰された女神で、アナトリアで信仰されていた大地の母なる地母神「キュベレー」が起源と言われています。紀元前12世紀頃まで、オリンポス山の南西部のテッサリア地方に住んでいたフリュギア人は、女神キュベレーを「山の母」(大地母神)として信仰していました。天香久山がアルテミス神殿とレイラインでつながっていることは、孝元天皇の陵墓と推定される備前車塚古墳や、武蔵国造の兄多毛比命の墓と推定される宝莱山古墳が、アルテミス神殿と結ばれていることと整合し、大国主命が「月の神」であるアルテミスと見なされたと推定されることと整合します。また、アルテミスが千手観音と関係があるとすると、古代豪族が千手観音を祀っていることが理解できます。

川崎真治氏によると、畝傍山ー巻向山のラインは夏至線、畝傍山ー竜門岳のラインは冬至線、耳成山ー音羽山のラインは冬至線です1)。畝傍山ー竜門岳のラインは、竜門岳とメンフィス博物館を結ぶラインと重なり、耳成山ー音羽山のラインもメンフィス博物館と音羽山を結ぶラインと重なります(図10)。また、畝傍山と巻向山を結ぶラインは、音羽山とモン・サン・ミシェルを結ぶラインとほぼ直角に交差します(図11)。「音羽」という名前は、ウル語、シュメール語の「太陽を見る」に由来しているようです1)。

大和三山に囲まれた平野には、藤原宮(ふじわらのみや)が造営されていました。最初の藤原宮は、5世紀前半に実在したと見られる允恭天皇の妃、弟姫(衣通郎姫)のために造営されたと伝えられています。二度目の藤原宮は、第41代持統天皇が造った藤原京の宮です。『古事記』では衣通姫(そとおりひめ)は、允恭天皇皇女の軽大郎女(かるのおおいらつめ)の別名とし、兄の軽太子は群臣に背かれて失脚、伊予へ流刑となり、衣通姫もそれを追って伊予に赴き、二人は心中します。衣通姫伝説は、皇位継承権を持っていた木梨軽皇子が、権力争いの末に穴穂皇子(安康天皇、倭興(蓋鹵王)と推定)に敗れ、皇位継承から排除された事件がもとになったという説があります。本朝三美人の一人に数えられる「衣通姫」の名前は、天女やニケのイメージと重なります。

住吉大社と日前神宮・國懸神宮を結ぶラインの延長線上に稚日女尊、息長足姫尊、衣通姫尊を祀る玉津島神社(和歌山市)があります(図12)。玉津島は、紀氏と丹生氏の神事の場所であり、両氏族にとっての聖地であったようです(名勝和歌の浦 玉津島保存会)。

五十猛命を祀る伊太祁曽神社とギョベクリ・テペを結ぶラインは、日前神宮・國懸神宮、石上布都魂神社、須我神社の近くを通りますが、このラインは、図12のラインとほぼ直角に交差し、交点付近に日前神宮・國懸神宮があります(図13)。

天香久山とギョベクリ・テペを結ぶラインは藤原宮跡を通り、このラインは、耳成山と橿原神宮を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図14)。耳成山と橿原神宮を結ぶラインの近くには、おふさ観音(奈良県橿原市)があります(図14)。

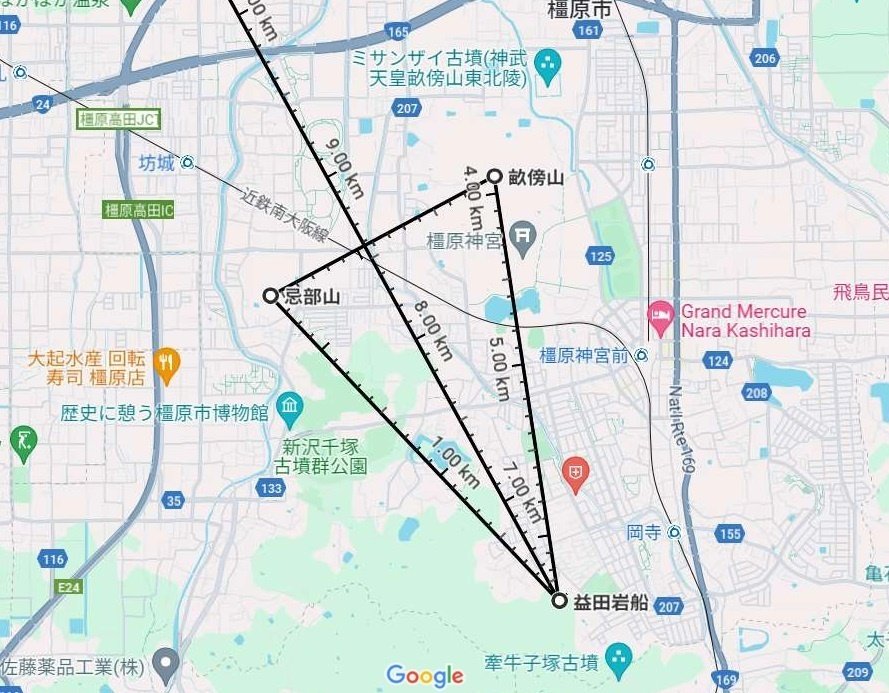

耳成山と第6代孝安天皇陵を結ぶライン上に畝傍山があり、近くに第4代懿徳天皇陵があります(図15)。また、第5代孝昭天皇陵と第2代綏靖天皇陵を結ぶライン上に忌部山があり、近くに第3代安寧天皇陵があります(図15)。孝昭天皇と孝安天皇の陵墓は、忌部山、耳成山、畝傍山を指標として造られたと推定されます。安寧天皇陵は、俗称「アネイ山」に治定されています。

益田岩船(橿原市白橿町)とギョベクリ・テペを結ぶラインの近くには大歳神社(兵庫県神崎郡市川町)、播磨国一宮 伊和神社(兵庫県宍粟市)があります(図16)。このラインは、孝昭天皇陵と多坐弥志理都比古神社(多神社)を結ぶラインとほぼ直角に交差し(図16)、孝昭天皇陵と多坐弥志理都比古神社を結ぶラインの近くには、鴨都波遺跡と鴨都波神社(下鴨社)(奈良県御所市)があります(図17)。鴨都波遺跡(鴨都波神社周辺)は、弥生時代から古墳時代へ続く集落跡で、鴨都波遺跡からは、短甲や三角縁神獣鏡が見つかっています。

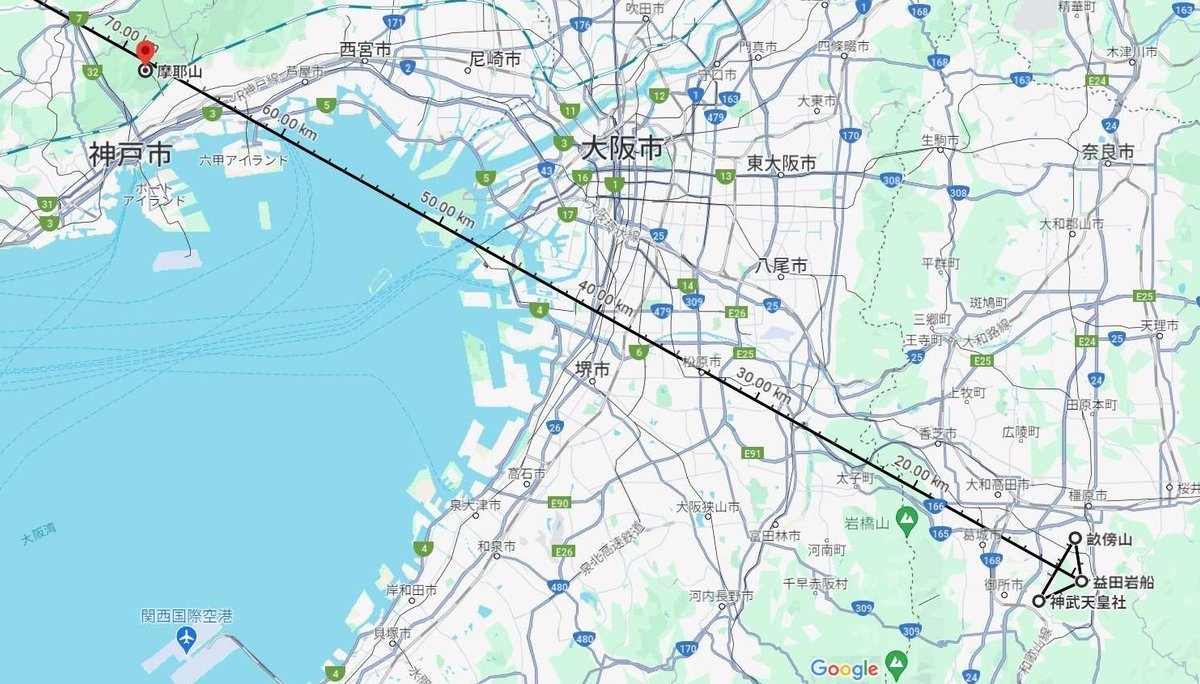

畝傍山と神武天皇社を結ぶラインは、益田岩船とメンフィス博物館を結ぶラインとほぼ直角に交差し(図18)、後者のライン上には「竺紫の日向の高千穂」と推定される摩耶山があります(図19)。

忌部山と畝傍山を結ぶラインは、益田岩船とモン・サン・ミシェルを結ぶラインとほぼ直角に交差し(図20)、益田岩船とモン・サン・ミシェルを結ぶラインの近くには、古代祭祀跡と考えられる場所がある牧岡神社神津嶽本宮(大阪府東大阪市)、饒速日命を祀る石切劔箭神社(大阪府東大阪市)、佐太天神宮(大阪府守口市)、元伊勢内宮皇大神社(京都府福知山市)があります(図21)。

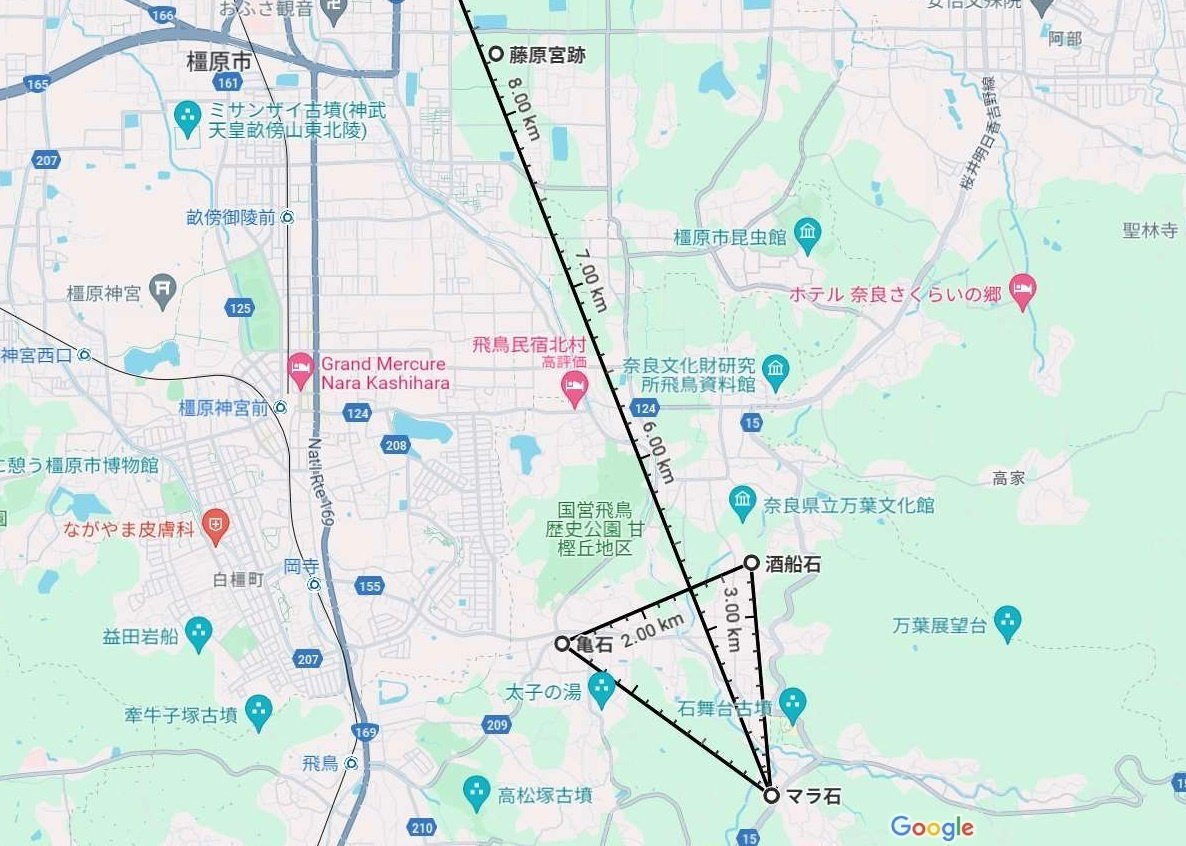

亀石(高市郡明日香村)と酒船石を結ぶラインは、マラ石とスカラ・ブレイを結ぶラインとほぼ直角に交差し、マラ石とスカラ・ブレイを結ぶラインの近くには、藤原宮跡、矢田の大石(大和郡山市)、金峰神社(弥仙山 奥宮)(京都府綾部市)があります(図22、23)。奇妙な形の石や巨石は、レイラインの指標(標石)として目立たせるためではないかと思われます。マラ石は、天津麻羅(加具土命と推定)を表していると思われます。

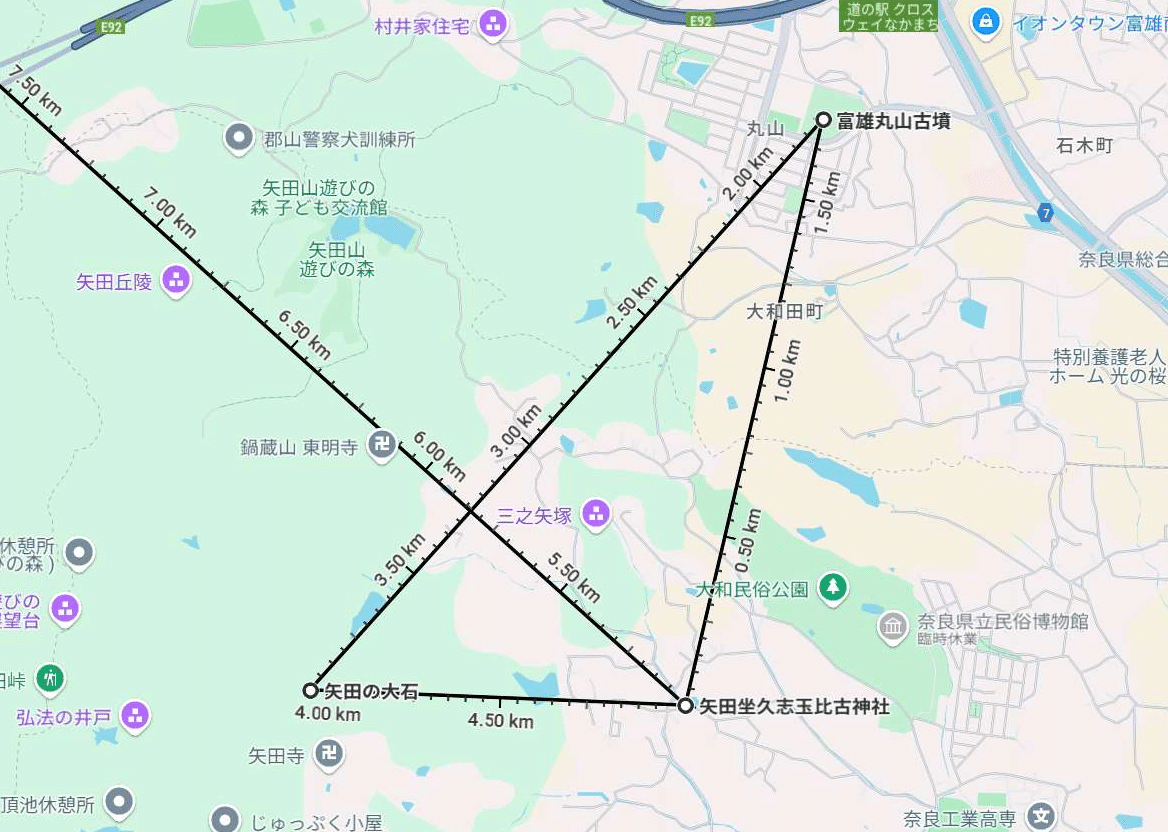

「矢田の大石」のある矢田寺の東側には、久志玉比古神(櫛玉饒速日命)と后の御炊屋姫命(櫛玉姫命)を祀る矢田坐久志玉比古神社(大和郡山市)があり、北東には神功皇后の陵墓と推定される富雄丸山古墳があります。矢田の大石と富雄丸山古墳を結ぶラインは、矢田坐久志玉比古神社とオリンポス山を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図24)。これは、富雄丸山古墳の被葬者が神功皇后と推定されることと整合します。

「矢田の大石」とオリンポス山を結ぶラインは、東大阪市出雲井町にある河内国一之宮 枚岡神社(ひらおかじんじゃ)と鳥見白庭山の碑を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図25)。枚岡神社は、「元春日」とも称され、主祭神として天児屋根命が祀られていますが、山岳信仰が創祀とされ、当地の古代氏族である平岡氏と中臣氏が同族関係を結んだことで、祭神が中臣氏祖の天児屋根命になったとする説があります(wikipedia 牧岡神社)。枚岡神社の南にある八尾市や平群町には、朝鮮式山城があります。

「矢田の大石」とオリンポス山を結ぶラインの近くには、十一面観音菩薩を本尊とする慈眼寺(野崎観音)(大阪府大東市)、天狗岩稲荷(兵庫県三田市)、鬼の架け橋(丹波市)、常瀧寺(丹波市)、観音寺(朝来市)、日光院(養父市)、為世永神社(いよながじんじゃ)(兵庫県美方郡新温泉町)があります(図26)。

三輪山と日前神宮・國懸神宮を結ぶラインの近くに大神神社(三輪明神)、綏靖天皇陵、神武天皇陵、大和葛城山があります(図27)。神武天皇陵と綏靖天皇陵は、レイライン上にあることから実際に両天皇の陵と思われます。

三輪山と日前神宮・國懸神宮を結ぶラインは、丹生都比売神社とモン・サン・ミシェルを結ぶラインとほぼ直角に交差し、後者のライン上には摩耶山があります(図28)。

三輪山と忌部氏と関係があると推定される忌部山を結ぶラインは、天香久山とマラケシュを結ぶラインとほぼ直角に交差します(図29)。また、後者のラインの近くには多坐弥志理都比古神社(多神社)(図29)や、誉田別命を祀る御勝八幡宮(京都府福知山市)、江戸時代には牛頭天王社、薬王寺天王社と称していた大生部兵主神社(兵庫県豊岡市)があります(図30)。

孝元天皇の名前の「クニクル」と関係があると推定される、アナウサギ (Oryctolagus cuniculus)は、マラケシュのあるモロッコの北部にも分布しています。

文献

1)川崎真治 1985 「誰も言わなかった古代史の話」 新人物往来社