温故知新(15)垂仁天皇(高野御子大神 狩場明神 神奴君) 金蔵山古墳 天津神社 弘法大師(空海) 舎心ヶ嶽 チャタル・ヒュユク 丹生都比売神社 高野山金剛峯寺 狭穂彦王 メスリ山古墳 狭穂姫命 行燈山古墳 日葉酢媛命 渋谷向山古墳 五十瓊敷入彦命 和泉黄金塚古墳

丹生氏の系図から、第10代崇神天皇が「豊耳命」とすると、御子である「神奴小牟久(神奴君)」が、第11代垂仁天皇(すいにんてんのう)と推定されます。「神奴(かみやっこ)」は、神社で雑役に従事した者をいいますが、垂仁天皇は、『古事記』に、石棺を作る部民や赤土で種々の器を作る部民を定めたとあります。『魏志』倭人伝や『日本書紀』などに、古代の日本では殉葬の風習があり、『日本書紀』では、野見宿禰が日葉酢媛命の陵墓へ殉死者を埋める代わりに埴輪を発明したという話が載っていますが、日本では、それを実証する考古学的事実はないようです。垂仁天皇は、自ら天皇(大王)の後を追って殉死することを禁じたのではないかと思われます。

垂仁天皇の名前は、『日本書紀』では、活目入彦五十狭茅天皇(いくめいりびこいさちのすめらみこと)で、「目」や「イリ」は、オシリスと関連すると思われます。「いさち」は、「幸が多い」という意味かもしれません。『上宮記』では、伊久牟尼利比古(いくむにりひこ)大王と記され、「小牟久」と関連付けているように思われます。

大阪府富田林市龍泉にある咸古神社(こんくじんじゃ)は、神八井耳命を祀っていて、この一帯はかつて紺口県(こむくのあがた)と呼ばれていたことから、「神奴小牟久」の「小牟久」は「紺口」で、地名と考えられます。『新撰姓氏録』河内国皇別に神八井耳命の後裔であるという「紺口県主」が登載されていて、この氏族が紺口県を支配したようです。南河内郡河南町に寛弘寺古墳群(4世紀中頃〜7世紀後半)があります。『新撰姓氏録』では、神奴氏は、摂津国神別・天神・神奴連とされ、天兒屋根命の後裔のようです。神奴(かみやっこ、しんど)という苗字は、大阪に比較的多く分布しています。

『古事記』には、旦波(たには)の氷羽洲比賣命(ひばすひめのみこと 日葉酢媛命)の御子の印色入日子命(いにしきのいりひこのみこと 五十瓊敷入彦命)が、血沼(ちぬ 茅渟)池、狭山池、日下(くさか)の高津池を作ったと記されています。第16代仁徳天皇は、灌漑用水として感玖大溝(こむくのおおみぞ、大阪府南河内郡河南町辺り)を掘削し、広大な田地を開拓したといわれています。河南町の南西4kmほどの所に咸古神社があり(図1)、咸古神社とチャタル・ヒュユクを結ぶラインは、丹生津姫命(稚日女尊)を祀っていると推定される生田神社(神戸市中央区)を通ります(図1)。ラインの近くには、大仙陵古墳(伝仁徳天皇陵)のある百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)があります。ヤマト政権が実行した大規模な治水工事が、仁徳天皇の業績に仮託された可能性も指摘されていますが1)、感玖大溝の工事は、垂仁天皇の代より始まっていたと思われます。

古代豪族だった土師氏は、古墳時代の古墳造営や葬送儀礼に関った氏族で、天穂日命の末裔と伝わる野見宿禰が埴輪を発明し、第11代垂仁天皇から土師臣(はじのおみ)の姓を与えられたと言われています。備前国邑久郡土師郷一帯は、飛鳥京跡出土の木簡では「大伯郡土師里」と呼ばれ、「土師寅」が米を送ったことが墨書されており、土師氏が本拠地としていた所です。また、備前市南部から瀬戸内市内には古墳時代から平安時代にかけての須恵器窯跡が点在し「邑久古窯跡群」と呼ばれています。

もともとは備前焼(写真1)は伊部焼(いんべやき)と呼ばれ、備前焼の発祥には忌部が関わっていると考えられています。忌部の人々は、朝廷の祭祀や儀式で用いる祭具を作っていました。

卑弥呼の墓と考えられる箸墓古墳で見つかった特殊な土器は、吉備の工人によって作られたという説があります。密教における宝瓶は「ほうびょう」と読み、入門の儀礼である灌頂で使う水瓶(すいびょう、みずがめ)のことだそうです。十一面観音は水瓶を持ち、その中には功徳水という使ってもなくならない水が入っているといわれます。仏教では自然を構成する「地・水・火・風・空」を五大元素とし、観音菩薩は水の化身とされています。

備前市伊部にある天津神社(あまつじんじゃ)(写真トップ、2、3)は、少彦名命、菅原道真、天太玉命、大巳貴命を祀っています。また、天津神社の境内末社の一つで、伊部北大窯跡の近くにある忌部神社は、陶祖の天太玉命を祀っています。天津神社とオリンポス山を結ぶライン上に忌部神社があります(図2)。

紀元前2世紀に古代ギリシャで制作されたアテネの古代アゴラで見つかったアフロディーテ像も、水瓶を手に下げて持っています。ミロのヴィーナスはその体重移動や構成から「水瓶を持ったヴィーナス」であったとされている説が有力のようです。また、クレタ島のクノッソス宮殿から見つかった壁画には、水瓶を持った女神 または 女神官と推定されている女性が描かれています(写真4)。

出典:http://yuuhis.travel.coocan.jp/queenelizabeth.hp/queen9cretemuseum.htm

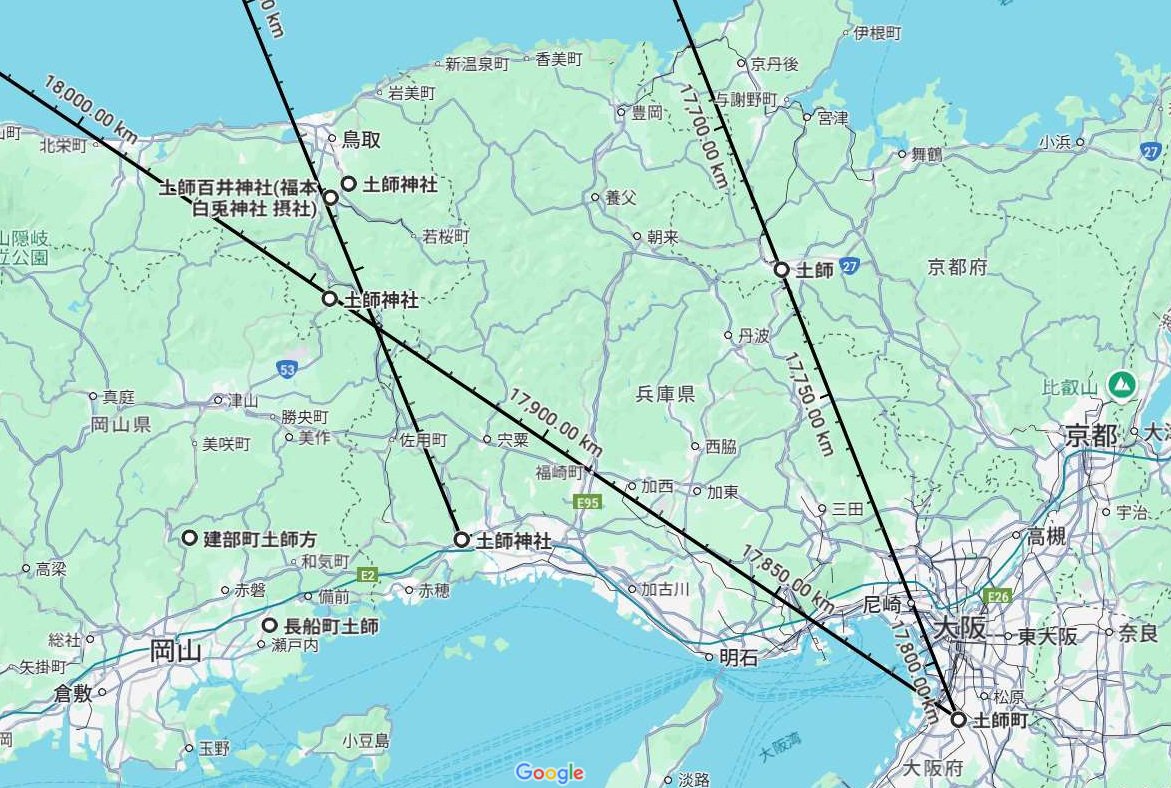

岡山県の長船町や健部町などに「土師」という地名があり、兵庫県たつの市にも土師という地名があります(図3)。たつの市揖西町土師は一族が居住した地で、土師神社(はぜじんじゃ)とスカラ・ブレイを結ぶラインの近くには、「白兎神社」の摂社の土師百井神社があり、鳥取県八頭郡智頭町下坂にも土師神社があります(図3)。また、スカラ・ブレイと土師町を結ぶラインの近くには、京都府福知山市の土師があります(図3)。土師町とセリヌスを結ぶラインの近くには、鳥取県八頭郡智頭町埴師にある土師神社(はじじんじゃ)があります(図3)。大阪府堺市の羽曳野市・藤井寺市に、古市古墳群(ふるいちこふんぐん)がありますが、藤井寺市、三ツ塚古墳を含めた道明寺一帯は、「土師の里」といわれています。土師氏は、垂仁天皇の代以降に、河内に移動したと思われます。

咸古神社に隣接する高野山真言宗の寺院「龍泉寺」は推古天皇二年(594年)に蘇我馬子が創建したと伝えられていますが、下記の縁起によると、蘇我馬子は龍信仰ではなかったようです。

伝説ではかつて、嶽山の中腹、この寺の境内にある池には悪龍が棲んでいたと伝えられている。寺伝によれば推古天皇2年(594年)に蘇我馬子が勅命を受けて建立したとされる。しばらくののち、悪龍の報復により境内の池と麓の水脈が枯れてしまったと伝えられる。弘仁14年(823年)に空海(弘法大師)がこの地を訪れたと伝えられ、祈祷によって雨水を得て、境内の池には水が湛えられ、この時池の中に3つの小島ができたとされる。空海はこの島に小さな社を建て、聖天、弁才天、叱天を祀り、牛頭天王を鎮守としたという。

丹生氏の系図によると、神奴君は、「祭丹生都比売大神 高野神為神奴奉仕」とあり、丹生都比売大神(にうつひめのおおかみ)を奉斎したようです。弘法大師空海が高野山金剛峯寺を開いた際に地主神たる丹生都比売神社から神領を譲られた、とする伝説が知られています。また、『金剛峯寺建立修行縁起』によると、弘仁7年(816年)に空海は、高野御子大神(たかのみこのおおかみ 狩場明神)の化身である「南山の犬飼」という2匹の犬を連れた猟者に案内されたといわれています。高野御子大神(狩場明神)は、神奴君(垂仁天皇)と推定されます。

『丹生大明神告門(のりと)』によると、ニウツヒメはイザナミの御子で、はじめ紀井国伊都郡庵田(あんだ)に天降り、神地を求めて遷幸し、最後に天野原の現在地に至り鎮座したといわれ、その後、応神天皇から紀ノ川から南、有田川に至る広大な土地を神領として与えられたといわれています2)。『日本書紀』には、神功皇后が紀伊の古老から「天野の祝(はふり)」(丹生都比売神社の神職)をめぐる伝承を聞く場面があります。

弥生時代後期から古墳時代前期にかけて、朱の原料である辰砂の採掘が行われた徳島県の若杉山遺跡周辺は丹生谷と呼ばれています(図4)。鹿島神宮と幣立神宮を結ぶラインの近くに、丹生都比売神社(写真トップ(輪橋と鏡池)、5、6)や若杉山遺跡があります。日本における辰砂採掘と水銀の利用は弥生時代から平安時代にかけて発達し、西日本では多くの鉱山が開発されました。空海による開山伝説の残っている水銀鉱山は、伊勢の水銀鉱山などをはじめとして多くあります(辰砂(cinnabar)と朱 (vermilion))。

丹生都比売神社は、埴山姫命を祭神とする三重県多気郡多気町丹生に鎮座する丹生神社と罔象賣神、建岩龍命を祭神とする大分市佐野の丹生神社を結ぶラインの近くにあり、このラインの近くには丹生川上神社(中社、上社、下社)や剣山があります(図5)。このラインは、ほぼ中央構造線に沿っています。

また、丹生都比売神社は、伊弉諾尊、伊弉册尊を祀る三峯神社奥宮と鹿児島県の上野原遺跡を結ぶラインの近くにあります(図6)。上野原には、縄文時代の早期から縄文文化が築かれていました。また、このラインの近くには、巨大な磐座で知られる徳島県阿南市の龍宮総宮社があります(図6)。

丹生都比売神社とチャタル・ヒュユクを結ぶラインは、岡山県真庭市北部の蒜山(ひるぜん)を通り、須佐之男命(孝霊天皇)と関係があると推定される妻木晩田遺跡の近くを通ります(図7)。パレルモと丹生都比売神社を結ぶラインは、青谷上寺地遺跡や瓊杵命(饒速日命)と丹生津姫命(市杵島姫命)の墓があると推定される天王山古墳群の近くを通ります(図7)。丹生都比売神社と井倉洞(岡山県新見市)を結ぶラインは、丹生神社(和歌山県紀の川市上丹生谷)、祇園寺(岡山県高梁市)の近くを通り、井倉洞と青谷上寺地遺跡を結ぶラインは、神庭の滝(岡山県真庭市)の近くを通り、丹生都比売神社とチャタル・ヒュユクを結ぶラインとほぼ直角に交差します(図7)。井倉洞は様々な鍾乳石のある全長1,200mの鍾乳洞ですが、クレタ島には、壮大な鍾乳石があるディクテオン洞窟があり、ゼウスが生まれ育った洞窟として古代ミノア文明の神聖な場所となっていました。

クレタ島の古代都市ラトと丹生都比売神社を結ぶラインの近くに、サムハラ神社奥の宮(岡山県津山市)、鍋倉 素盞嗚神社(兵庫県赤穂郡上郡町大富)、斑鳩寺(兵庫県揖保郡太子町)があります(図8、9)。丹生都比売大神は、須佐之男命や聖徳太子と関係があると推定されます。ラトの名前はギリシア神話のアポロンとアルテミスの母である女神レトにちなんで名づけられたと考えられ、クノッソスから発見された線文字Bの粘土板にRA-TOとして言及されている可能性があるとされています(Wikipedia)。このラインは、丹生津姫命と女神レトを関係付けていると推定されます。

丹生都比売神社と、熊野那智大社やおのころ島神社とレイラインでつながっているトルコ南部の古代都市セリヌスを結ぶラインの近くには、宝来山神社(和歌山県伊都郡かつらぎ町)、意賀美神社(大阪府泉佐野市)、美作國一之宮 中山神社(岡山県津山市)、大山、大神山神社(鳥取県米子市)があります(図8、9)。

阿南市の舎心ヶ嶽は弘法大師(空海)が19歳のときに虚空蔵求聞持法(こくうぞうぐもんじほう)修行をした聖地です。丹生川上神社 中社と幣立神宮を結ぶラインは舎心ヶ嶽や佐伯市を通ります(図10)。

舎心ヶ嶽の近くには、仁宇(にう)という地名があり、徳島県那賀郡那賀町仁宇学原に、元は丹生神社だった八幡神社があります(図11)。このことから、空海は丹生氏と関係が深いと推定され、また、八幡神社があるのは、景行天皇が倭建命で八幡神と推定されることと整合します。

チャタル・ヒュユクと龍宮総宮社を結ぶラインは、飯野山(讃岐富士)や舎心ヶ嶽の近くを通り、このラインは、剣山と鶴林寺(兵庫県加古川市)を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図12)。鶴林寺は「鶴林寺縁起」によると、崇峻天皇2年(589年)に、聖徳太子が「刀田山四天王聖霊院」を建立したのに始まると伝わっています。鶴林寺と龍宮総宮社を結ぶラインの近くには、淡路島 護国寺(兵庫県南あわじ市)があります(図12)。

空海は、『新撰姓氏録』によると景行天皇の皇子稲背入彦命の子孫である讃岐の国造佐伯家に生まれました。空海の父は直を賜姓された佐伯田公で、佐伯直系の氏族は、蝦夷の後裔集団である佐伯部を管掌していました3)。母方のおじ阿刀大足(あとのおおたり)に教育を受けましたが、阿刀氏の氏名(うじな)は、物部氏が本拠としていた阿都(河内国渋川郡跡部郷)にちなむと考えられていて3)、阿刀氏は『先代旧事本紀』では饒速日命の孫を祖とし、物部氏(のち石上氏)と同祖伝承を有しています。したがって、弘法大師(空海)は丹生氏と同族と考えられます。

佐伯市は、佐伯藩の城下町として栄えましたが、鎌倉時代に大友家が豊後に国入りした際、佐伯荘を支配していた地頭の大神姓佐伯家は、大友家重臣に列して佐伯を任されていました。大神氏は大分県の大野川及び大分川の流域の大野郡や直入郡、景行天皇の日代宮があったと推定される海部郡も版図としていました。大神氏(おおがし)は丹生氏と関係があると思われます。

阿南市にある峯神社は、富士山に祀る浅間神社の本宮に当たりますが、富士山頂上の浅間大社奥宮と峯神社を結ぶラインは、丹生川上神社上社や、高野山の近くを通ります(図13)。

空海(弘法大師)は、816年に、第52代嵯峨天皇(在位809~823年)より、高野山の地を賜っています。高野山金剛峯寺(写真7)とパレルモを結ぶライン上には丹生都比売神社や天王山古墳群があります(図14)。

金剛峯寺とパルテノン神殿を結ぶラインの近くには、兵庫県明石市の住吉神社(魚住住吉神社)、高蔵寺(兵庫県佐用郡佐用町)、梶並神社(岡山県美作市)、那岐山、伯耆國分寺跡(鳥取県倉吉市)があります(図15)。那岐山は、古代都市ラト(北緯35度10分)と同緯度にあります。アテナは、「都市の守護女神」として崇拝され、アテネのアクロポリスにパルテノン神殿を持っていました。

阿南市の大楠の御神木がある大宮八幡神社と富士山を結ぶライン上に金剛峰寺があります(図16)。ほぼこのラインに沿って高野山奥之院に続く参道(写真8)があり、ラインの付近には長谷丹生神社(紀美野町)、丹生神社(高野町湯川)、丹生川上神社(中社、上社、下社)などが分布しています(図17)。

高野山奥之院とオリンポス山を結ぶラインの近くには、天王山古墳群や建葉槌命(豊玉姫命と推定)を祀る倭文神社があります(図18)。大日如来は、他の如来と異なり、頭に宝冠をのせ、ネックレスなどを着けた菩薩のような姿なので、オリンポス十二神の一柱であるアテナと関係があるのかもしれません。

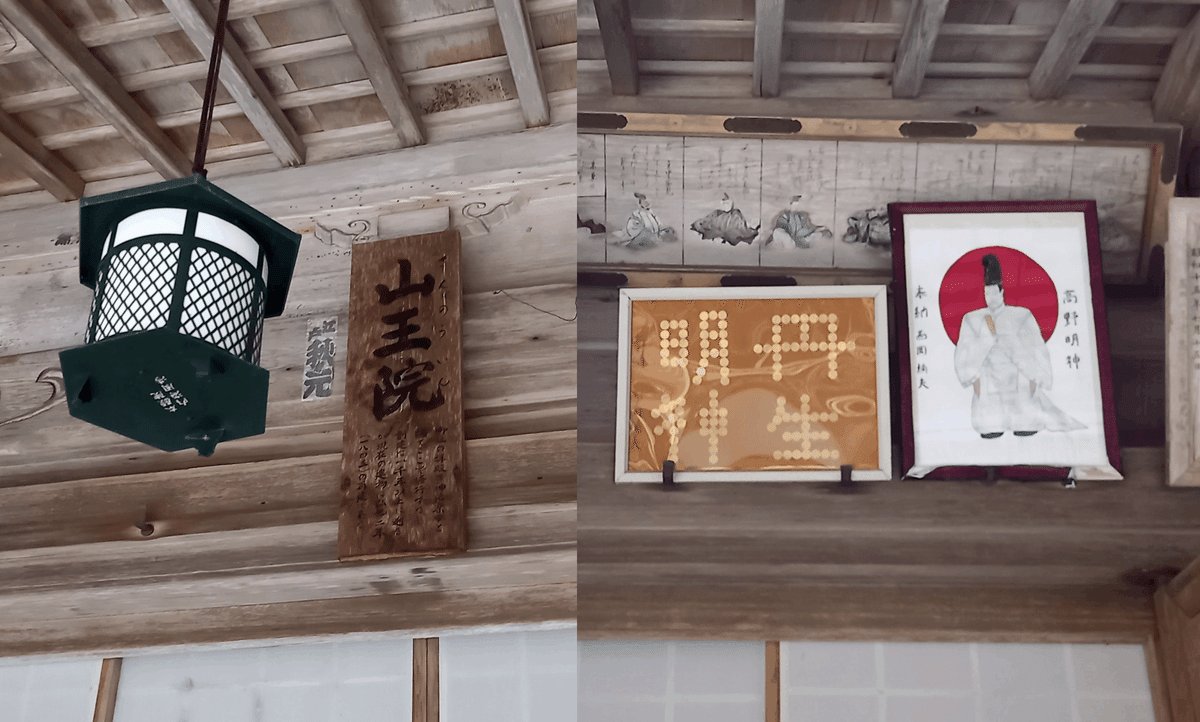

高野山の壇上伽藍の西の端に地主神(丹生明神、高野明神、総社)を祀る御社(みやしろ)と山王院(写真9、10)があります。山王院とは地主の神を山王として礼拝する場所(拝殿)の意味だそうです。

高野山がエーゲ文明と関係があったとすると、丹生都比売神社にある光明真言曼荼羅碑(写真11)や高野山の御影堂(写真12)に奉納されていた光明真言曼荼羅が、線文字Bの「丸に十字(太陽十字)」で表されていると推定されることと整合します。エフェソスでは、アルテミスは下半身が魚(=知恵の神)だったようなので、弘法大師(空海)の幼名の「真魚(まお)」は、「知恵」を表しているのかもしれません。

岡山市沢田にある金蔵山古墳は、古墳時代前期末(西暦4世紀末)の前方後円墳で、墳長165 m、後円部径110 mと大きく、各段のテラスには埴輪がめぐり、斜面には葺石があります。埴輪は、円筒埴輪のほかに、家・鶏・短甲・楯・きぬがさなどの形象埴輪があります。垂仁天皇は、武器奉納、相撲、埴輪、鳥飼といった様々な文化の発祥に関わったとされるので、金蔵山古墳は垂仁天皇の陵墓と推定されます。兵庫県多可郡に高野山真言宗の金蔵山金蔵寺があり、垂仁天皇の陵墓と推定される金蔵山古墳の名前と一致します。金蔵山古墳は、北緯34度39分にあり、神大市比売(大日孁尊)の墓と推定される楯築遺跡と同緯度にあります(図19)。

垂仁天皇は、即位2年に彦坐王(天皇の伯父)の娘の狭穂姫命を皇后としています。即位5年に皇后の兄の狭穂彦王が反乱を起こし、皇后もこれに従って兄と共に焼死したとされています。奈良盆地東南部のオオヤマト古墳群にある初期王墓のうち、箸墓古墳は卑弥呼、西殿塚古墳は台与、外山茶臼山古墳は彦坐王の墓と推定されますが、外山茶臼山古墳に続くとされるメスリ山古墳(図20)は、銅鏡片や腕輪形石製品が、鉄製の武器・武具の断片などとともに出土していて、彦坐王と同様な性格の被葬者と考えられるので4)、狭穂彦王の墓と推定されます。

出典:白石太一郎 「古墳の被葬者を推理する」 中央公論新社4)

4世紀前半頃の行燈山古墳(東経135度50分)は、メスリ山古墳(東経135度50分)の真北に位置し(図21)、築造時期も近く(図20)、両古墳の被葬者には親族関係があると推定されます。行燈山古墳からの出土品として、銅板1枚が知られ、拓本が残されていますが、銅板の片面には内行花文鏡に似た文様があり、他面には田の字形の文様があります。行燈山古墳の被葬者は、台与に続く祭祀女王で、垂仁天皇の最初の皇后の狭穂姫命と思われます。これは、行燈山古墳が金蔵山古墳とラインでつながっていて、これらの被葬者は関係があると推定されることと整合します。

西殿塚古墳

皇子誉津別命(本牟智和気御子)の生母で、同母兄に狭穂彦王(沙本毘古)がいます。メスリ山古墳の被葬者と推定される狭穂彦王と狭穂姫命は、別々の古墳に葬られているとすると、反乱により同時に亡くなったというのは史実ではないと考えられます。『先代旧事本紀』によれば、景行天皇の時代に狭穂彦の後裔の塩海の足尼(しおつみのすくね)が、甲斐の国造に任命されたとされ、『古事記』や『日本書紀』でヤマトタケルが甲斐の酒折の宮で歌った時の「夜警の篝火をたき守る老人」が、塩海の足尼とされているようです。これは、狭穂彦の反乱が史実でないことと整合します。『日本書紀』の狭穂彦や狭穂姫の「狭」は、心のせまい意を表し、素戔嗚尊の「戔」の少ないという意味に類似しています。狭穂彦の反乱の話は、須佐之男命の高天原追放と同様に、創作されたものと思われます。

行燈山古墳に続く渋谷向山古墳もメスリ山古墳のほぼ真北に位置し(図19)、狭穂彦王の親族と推定されます。4世紀後半頃(古墳時代前期)の築造と推定され、出土品としては、円筒埴輪・形象埴輪のほか、江戸時代に出土したと伝わる石枕(国の重要文化財)等があります。垂仁天皇の次の皇后である日葉酢媛命は彦坐王の子である丹波道主王の娘で、狭穂姫命の姪に当たります。渋谷向山古墳は、日葉酢媛命の墓と思われます。

大阪府和泉市にある和泉黄金塚古墳(北緯34度30分)は、メスリ山古墳(北緯34度29分)や、由加神社本宮(北緯34度30分)や由加山蓮台寺のある瑜伽山(由加山)とほぼ同緯度にあります(図22)。和泉黄金塚古墳からは、短甲や鉄刀や画文帯四神四獣鏡などが出土し、鏡には景初三年(239年)の銘があるようです。垂仁天皇と日葉酢媛命の皇子の五十瓊敷命は、河内に遣わされ、高石池(大阪府高石市)・茅渟池(ちぬいけ:大阪府泉佐野市)を造ったとされるので、和泉黄金塚古墳は、五十瓊敷入彦命(印色入日子命)の墓と推定されます。

和気町の由加神社(ゆがじんじゃ)は、素盞鳴命、豊受大神を祀っていましたが、延暦9年(790年)に和気公が方の上八幡宮を合祀し、和気氏の祖弟彦王も配祀して、由加八幡宮と称したといわれています。由加神社は、パレルモと伊弉諾命・伊弉冉命を主祭神とするおのころ島神社を結ぶラインの近くにあります(図23)。

『新撰姓氏録』によると右京の「和気朝臣」は、「垂仁天皇皇子鐸石別命之後也」とあり、和気氏の祖先は、垂仁天皇の皇子・鐸石別命で、命の曾孫の弟彦王が、神功皇后の三韓征伐の帰国時に忍熊王の反逆を播磨で鎮圧したのち、和気氏は備前・美作の地を治めたとされています。押熊王と麛坂皇子が、反乱の成否を占う狩を行った際に、麛坂皇子が猪に襲われて薨去したとされていますが、鐸石別命や弟彦王を祀る和気神社では、狛犬がわりに「狛いのしし」が拝殿前・隋神門前で守護しています。

2022年に岡山大学のドローンによる測量で6世紀後半の前方後円墳であることがわかった鳥取上高塚古墳は、崇神天皇社のある靭負神社とチャタル・ヒュユクを結ぶライン上にあり(図24)、垂仁天皇の皇子・鐸石別命を祖とすると伝えられる和気氏の墓と思われます。和気氏には、8世紀に、備前国藤野郡(現在の岡山県和気町)出身の和気清麻呂(わけのきよまろ)がいます。

文献

1)千田 稔(監修) 「地形と地理でわかる古代史の謎」 宝島社新書

2)古川順弘 2016 「「日本の神々」の正体」 洋泉社

3)山折哲雄(編) 2022 「空海に秘められた古寺の謎」 ウェッジ

4)白石太一郎 2018 「古墳の被葬者を推理する」 中央公論新社