いまにつながる江戸時代の暮らし「長崎歳時記手帖」第10回 ひなまつり、浜遊び

季節感を深呼吸!

いまにつながる江戸時代の暮らし「長崎歳時記手帖」

第10回 ひなまつり、浜遊び

いまに伝わる年中行事や風俗習慣を、江戸後期の長崎で生まれた「絵」と「文」ふたつの歳時記を中心に、一年かけてご紹介していきます。今回は、ひな祭りとそれにまつわるお話、そして浜遊びなどの風景を見ていきましょう。

「絵」は、町絵師で出島出入り絵師の川原慶賀が描いた「長崎歳時記」のシリーズで、原則として長崎歴史文化博物館のウェブサイト内にある「川原慶賀が見た江戸時代の日本(I)」からの引用でご紹介します。

「文」は、長崎の地役人であり、国学者でもあったという野口文龍による「長崎歳時記」。元旦から大晦日までの年中行事やならわしが、細かく記されています。

ふたつの「長崎歳時記」をまとめた拙著「川原慶賀の『日本』画帳」をお手元に置いていただくのも、おすすめです!

ひな祭り

ひな祭り

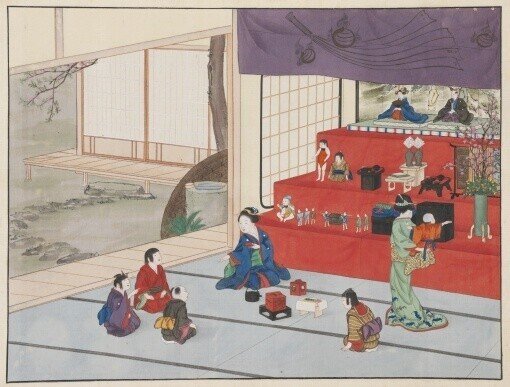

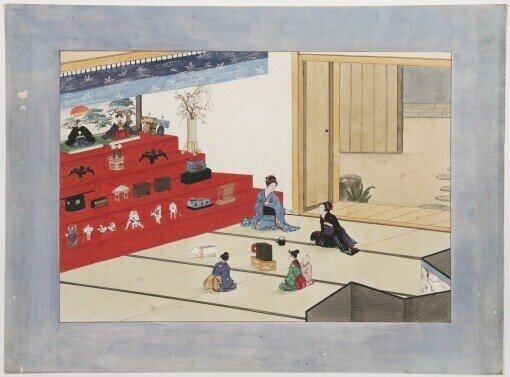

三月朔日。草餅の団子を菱形にしてお重に入れ、お互いに配ります。お重の蓋には桃の花を挿します。女の子のいる家では、ひな人形を飾ります。

三日。初めて女の子が生まれた家では、親戚や知人が集まり、お雛様の前で酒を酌み交わし、初節句をお祝いします。この日は街中の女の子がおしゃれして連れ立ち、雛飾りのある家を見物して回ります。そのとき、お菓子やお酒を出して飲ませるので、酔っぱらった子どもたちが盛り上がってウロウロして、とても賑やかなのです。

いまも変わらぬ…と言いたいところですが、子どもたちが酔っぱらっていることに驚きます。向かって左の三人の子どもたちは、この家の子ではなくて、見物に来たのだと思われます。

古賀十二郎翁の「長崎市史風俗編」では、服装や食事のことなどがもっと詳しく書かれています。

その服装は綿入れの着物に単衣羽織を用ふ。当日は小豆飯、なます(アサツキを入る)、味噌和え(鯨の煎り殻を以て製す)、田螺の醤油煮、菱形の蓬餅を食す。そして初節句の家々には、見物のために女児が巡覧する。懇意な知音の女児などには桃酒、桃饅頭、取り肴などの饗応をなす。その他の女児には花簪その他髪飾りのもの或いは菓子などを与ふ。(この習慣は今日でも多少残っている)

往時長崎にて有名なりし雛は寄合町引田屋の内裏雛その外あまたあった。雛は内裏雛の紫宸殿や業平東下りなど月並式なもの以外に家々その嗜好によりて意匠を模したものである。築町鹽屋にて毎年上巳の節句に際し衆人に見せたのは長崎市中の全景を背景となして雛人形を配置したものであった。明治初年の頃までは依然として評判されたものである。

小豆ごはん、アサツキ入りのなます、タニシの醤油煮、菱形のよもぎ餅、がおひなさまのおご馳走だったようです。

出島商館長のメイランさんは、

この祭日には、日本国中の娘たちすべての誕生日を祝う。宴会には、すべての近親や友人が招待され、娘たちはお給仕のできる年齢に達したものは、お客の給仕をする。

とレポートしています。また、雛祭りの起源として「子のない金持ちの婦人に五十個の卵が届いた。婦人は不気味に思って捨てたが、貧しい漁師に拾われたところ、五十人の子どもが生まれた。一応は育てられたが、食うに食われず、とうとう乞食の旅に出たところ、婦人の家に行き当たり、そこで五十人の子どもたちは力を合わせて働いたので『母』はいっそう金持ちとなり、富の女神になった」という伝説を紹介しています。これはなんなのかよくわかりません……。

ひなめぐりと花かんざし

女の子たちが、家々のお雛様を見て歩くのは、明治の終わりごろにもあったようで、明治37年生まれの佐多稲子さんの「私の長崎地図」にも登場します。

長崎のいろいろな行事は派手で、子どもの頃の記憶にはびっくりするほどのことが多いが、雛さんかざりもそのひとつだ。けれども長崎の行事が派手だといっても、私は自分の家に雛さんをひとつだって持っていたわけではない。雛さんかざりは、街に見て廻るものだった。

「ひな祭り」(別バージョン)

ひなめぐりには、楽しみな「おみやげ」もありました。

雛さんかざりは長崎では、この頃三月三日ではなく四月三日にしていた。この日は丁度祭日で

学校が休みなので都合がよい。町には朝早くから、三々五々連れ立った女の子が、あちらからこちらから歩いてくる。手に手に、ひとりずつ端書を二つに折ったぐらいの台紙に、黒塗りの柄をさした花かんざしを持っている。花かんざしの多くは指さきで摘んだほどの小さな、燈しんに彩色して作った花だが、ときどき布で作った大きな花かんざしを持ってくるのに出会う。すると私たちはその大きな花かんざしを持っている子のそばへ駆け寄ってゆき、

「それはどこでもろうたとへ」

と聞いて、よしっとばかりにその大きな花かんざしを出した家を探して足を早めてゆく。

雛見物の女の子たちが楽しみにしていた花かんざし。「勝山町の質屋」「浜の町の砂糖屋」「紺屋町の長い塀の邸」などでは、布製の華やかなものが貰えたとあって、人気だったようです。

花かんざしに関して思い出すのは「茂木のおちかさん」という人のこと。昭和30年代に出されていた冊子「長崎手帖」に、こんな話があります。

「めしつぶと紙ばくれまっせ」

「アラ、また三味線の破れたと、新しかとば買わんばでしタイ」

日露戦争が済んだ頃、築町のある商家の店先で、主婦と茂木のおちかさんの話である。

「もう昼はすんだとへ。握り飯ば作ってやろか」

「へえー」

おちかさんはキヅキの紙で丁寧に三味線の破れをふせると、黙って主婦の心ずくしを食べ、消えるような声で「おおきに」と言って、鉄橋を渡って行く。頭いっぱいに差した花簪をゆらゆらさせながら-----。

「茂木のおちかさん」というのは、長崎の人が呼んでいた愛称である。……町の古老は、今でも語り草にしている。頭は花簪で飾り、三味線をかかえて、毎日茂木から田上の峠を超えてくる姿は、当時の町の風物詩だったのである。

……

一説に、おちかさんの発狂は、長崎にいた頃だと思われる。相愛の人の子を産んだが、中を裂かれた上に、その子まで無理やりに連れ去られたので、古い言葉で言うと、血が頭にのぼったというのだ。

……

いつ頃から三味線をかかえて長崎に来るようになったかもはっきりしない。町の少女達はおちかさんにやるために、花簪を捨てないでいた。貰ったのは一本残らず挿しそえるおちかさんの頭は、仕舞いにはまるで花簪だけが歩いていくように見えていたそうである。(「茂木のおちかさん」西木立夫『長崎手帖』37号)

おちかさんが亡くなったのは明治43年というので、37年生まれの佐多さんが、おちかさんの頭に花かんざしを挿すことはなかったと思われるのですが、もうちょっと前の時代の長崎の女の子たちの花かんざしは、子供を失ったおちかさんの頭を飾っていたのですね。

浜遊び

ひなめぐりは、1日では終わりませんでした。そして別のお楽しみも。

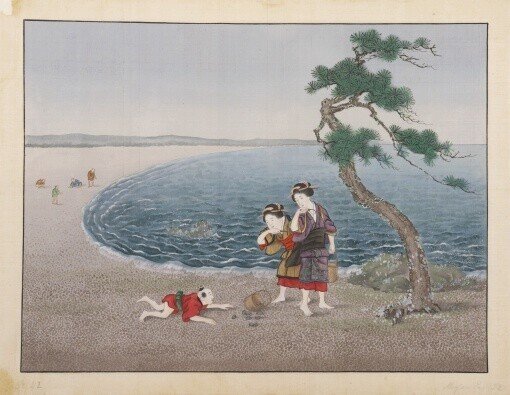

この日もまだまだ「ひなめぐり」をする女の子たちがいます。また、男女のグループで、瞽女や座頭などを引き連れて、大浦の浜辺あたりで潮干狩りをするものもいます。

大浦とは、大村領で、長崎の南西にあり、詩人などは大浦を「雄浦」と書いたりします。

「潮干狩り」

メイランさんも詳しく描写しています。

三月になると、また別の楽しみが始まり、町や村の人々、ことに若い人たちを小波の寄せる海岸に誘う。潮がいちばん引く時なので、海岸では多くの貝が育ち、人々はそれを漁って、あたかも祭りのような賑わいとなる。何百という子どもたちが潮干狩りの楽しみを求めて海に行き、遊楽を好む若人たちは男も女も一緒に、このお祭り騒ぎに見られる小さな悪戯や冗談――中でもカゴをひっくり返したり海水をまき散らしたりするのが最も多いが――に耽って心から楽しむのである。

春の大潮の時期は「浜下り」のころでもあります。単なる潮干狩りではなく、海や浜の力をいただきつつ、男女の楽しみもあったようですね。

慶賀さんの絵では、2人の女性が渚に現れた「男」と戯れていますが、この構図は、在原業平と松風・村雨による恋物語の風景を思わせます。

そんな浜遊びのスポットだった「大浦」は、幕末の開国後は埋め立てられ、洋館の建ち並ぶ外国人居留地へと変貌しました。

香焼のお大師さま

春の行事をもうひとつ。三月の二十一日には、大浦を横目に船に乗り、長崎港入り口の香焼へ、弘法大師のお参りに行く人がたくさんいたようです。

香焼山、弘法大師の祭りということで、男女が船に乗って参詣します。この日多くは風や波が大きく、参詣の者はまれなのだが、年によって快晴の日であれば、老いも若きもそれぞれ船に乗って詣でるものがたくさんいたということです。

香焼山は肥前領で、長崎の港の西三里ほどの場所にあり、もともとは「こうやぎ島」といって、人が住んでいる島です。

これは明治以降も行われていましたが、手漕ぎの船から「団平船」へと変わりました。ふたたび『長崎手帖』(19号)から、今井滋さんの「サンパンと団平船」の一節をご紹介します。

例年四月二十一日の弘法大師の縁日には、頭陀袋を胸に、鈴を鳴らし、御詠歌を唱える多くの善男善女を乗せて、港外の香焼島の霊場に向かう団平船もあれば……

明治期には新暦で行われていたようですね。

香焼のお大師さまについては、興味深い話が、またまた『長崎手帖』にあります。明治のころ、あるユダヤ人の家のお嬢さん「ヘナ」ちゃんが脚気を患っていたので、日本人の乳母が香焼のお大師さまに願掛けをしたところ快癒。「親達が喜び、日本の神様は良く効くと言って、お大師様の祭日にはアマと一緒にヘナを参らせておりました」そうです。ユダヤ教って、ザ・一神教って感じだったので、驚いてしまいましたが、これも長崎ならではのエピソードでしょうか。

次回は、長崎の春のお楽しみ、ハタ揚げをたっぷりと!

◆◇◆

野口文龍「長崎歳時記」全文訳

三月

一日

家々では草餅をついた団子を菱形にして、お重に入れてお互いに配ります。お重の蓋には桃の花を挿すのがお決まりです。女の子のいる家では、ひな人形を並べます。飾りかたは、上中下の壇をしつらえて、この上に毛氈を敷き、前には赤いちりめん、またはカラフルな幕をかけ、真っ赤な「ふき」などで絞り上げます。紫宸殿の前の闘鶏や、公卿や殿上人たちが参内する様子などを模した飾りをしますが、みな一様ではありません。かたわらには箪笥や長持、ほかひ(?)、挟箱、つづら、黒棚、書棚、皮籠など、ここに書ききれないほどの家財を、思い思いに飾り付けます。下の壇には、大きな花甕に桃や桜、山吹などの咲き乱れたものを生けておきます。

三日

諸役人は節を拝し、親類縁者の家も回ります。

初めて女の子が生まれた家では、初節句といってみんな集まり、お雛様の前で酒を酌み交わし、お祝いします。この日は街中の女の子がおしゃれをして、知ってる人も知らない人も連れ立って、雛飾りのある家を見物して回ります。そのとき、お菓子やお酒を出して飲ませるので、酔っぱらって興奮した子供たちが道を行き交い、とても賑やかなのです。

初節句の家には、親戚知人たちからも、お雛様や造り花などを贈ります。

四日

この日もまだ「ひなめぐり」をする女の子たちがいます。また、男女が何人ずつも誘いあい、瞽女や座頭などを引き連れて、大浦の浜辺あたりで潮干狩りをするものもいます。

大浦とは、大村領で、長崎の南西にあり、詩人などは大浦を「雄浦」と書いたりします。

五日

家々では雛飾りを片付けます。

九日

諏訪社の合殿の森崎権現の祭礼です。以前は能などがあって参詣者が群れをなしていたのですが、いつのころよりか、このお祭りは衰え、参詣するものもまれになりました。祭礼のあとには社壇で音楽が奏され、近ごろでは舞囃子などが催されます。

この夜、金比羅山に参詣する者がたくさんいます。

十日

金比羅山祭礼。町中からも接待所が設けられ、参詣の老若男女が連れ立って大勢集まります。麓の広場には、それぞれが毛氈を敷き並べ、弁当を持って来ては、大人も子供もハタ合戦です。

この日は町のハタ屋たちもやってきて店を出し、ビードロヨマやハタを売っているので、身分の上下も関係なく勝負しては、お金を使います。ま、この土地の欠点ではありますな。

十五日

諸役人たちは佳日を拝します。

十八日

秋葉山の祭礼。秋葉山は長崎の東、中心部より半里ほどの所にあります。

ここに時雨桜というものがあります。晴天の日でも、梢から水気を飛ばして、細雨が降っているように、着物を濡らすことから、とある詩人が名付けたのです。思うに、山の上から一脈の渓流の清水が流れていて、その流れの音が琴の音のようでもある土地の、いちばんきれいな場所だからでしょう。かつ、この祭りのころは、春の着物になるころでもあり、市中の男女、あるいは遊女たちは、それぞれにめいっぱいおしゃれをして参詣するのです。八月十八日にも祭礼があります。この地には天神があり、亀井天神と呼ばれています。

十八日

浦上山王祭り。浦上村は長崎の北西にあります。むかしはここに山王社はありませんでした。寛永年間の島原一揆の際、松平伊豆侯がここを通って長崎に来られた時に、「江戸の坂本という所の地形によく似ているので、山王社を勧請したらいい」というお沙汰があり、その社を建て、地名も坂本となったのです。

十九日

鳴滝の奥の七面山の祭礼。とりわけ、日蓮宗徒の参詣が多くあります。

鳴滝は長崎の東。村に一脈の谷川があって、詩人たちは浣花谿などと呼んでいます。中程に大きな石があって、鳴滝の文字が彫られています。これは府尹(首長の中国風な言い方)牛込侯によるものだそうです。

二十一日

香焼山、弘法大師の祭りということで、男女が船に乗って参詣します。この日多くは風や波が大きく、参詣の者はまれなのだが、年によって快晴の日であれば、老いも若きもそれぞれ船に乗って詣でるものがたくさんいたということです。

香焼山は肥前領で、長崎の港の西三里ほどの場所にあり、もともとは「こうやぎ島」といって、人が住んでいる島です。

二十三日

豊前坊祭礼。豊前坊は長崎の東にあって、彦山の隣です。八月二十三日にも祭礼があります。