ナノ原形質ユニット:究極の生命単位①序章

↓の論文翻訳。生細胞活動の統合理論を構築したギルバート・リンによる「会合誘導仮説」「ナノ原形質ユニット」を論述した文献。長いのでシリーズ化する。

Ling, G. (2007). Nano-protoplasm: The ultimate unit of life. Physiological Chemistry and Physics and Medical NMR, 39(2), 111–234. https://gilbertling.org/pdf/PCP39-2_ling.pdf

要約

19世紀における最も有望な科学的成果の一つは、死者の世界の支配法則が生者の支配法則でもあること、生命には原形質 と呼ばれる物理的基盤があると認識したことである。残念ながら、当時の原形質の定義は(不可避だが)不正確であり、これは後の研究者、教師、オピニオンメイカーの圧倒的大多数が原形質構想を否定する(合理的)根拠を与えることとなった。物理的基盤が認識されぬまま、生命自体もまた説明不可能な辺獄へと溶け込んでいった。だが、最終的に原形質のより最適な定義をもたらす物理化学の関連領域が発展した。こうして1960年代初頭、生細胞の統一的理論である「会合誘導仮説 (AIH)」の構築が可能となった。

歴史的には、AIHは、生命の物理的基盤である原形質~当初の定義の誤りはさておき~の一般概念の後継の位置づけとなる。AIHでは、生命の真の(究極の)物理的基盤は、嘗ての原形質擁護論者がそう想像したものとは異なる。彼等が観測し、生命の物理的基盤と解釈したものは特殊な「巨視的 原形質」である。AIHでは、生命の基本単位(物理的基盤)は「微視的 原形質」或いは「ナノ原形質 」であり、全ての巨視的原形質はここから構築される。また、AIHにより、基本的な物理化学法則の観点から、「生命とは何か」という問いに新たな定義を提供することも難しくはなかった。

ナノ原形質は「それが何であるか」そして「何をするか」によって定義される。より詳細には、

(i)124頁の式①で表される化学組成

$${ナノ原形質 = (A_lB_mC_n.... Z_1) (H_2O)_{a×1000} (K^+)_{b×10} (ATP)_c}$$ …①

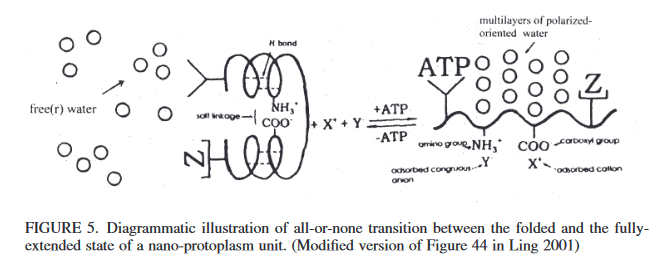

(ii)125頁の図5で図解される、成分間の相互空間的・エネルギー的関係

(iii)142頁の式⑤に則るような、これらの成分が安静 状態と活性 (死活 )状態という代替状態の何れかになる整然とした集合体 として存在する能力

$${[p_i]_{ad} = \frac{[f]}{2}[1 + \frac{ξ-1}{\sqrt{(ξ-1)^2 + 4ξexp(γ/RT)}} ]}$$・・・⑤

によって定義される。本総説では、AIHに基づいて

●構成成分の整然とした集合

●生命状態の維持

●安静状態と活性(死活)状態との自己協調的遷移

これらの電子的・分子的メカニズムを述べている。

本稿の理論面の章の後には、過去40余年間に(それ以前にも、理論の存在を知らぬ著者達によって)実施された理論の実験的検証について述べている。これらの実験的研究は、2つのカテゴリーに大別される。第一カテゴリーは、124頁の式①で規定される通り、ナノ原形質の純粋化学物質での超簡易モデルで実施された研究である。結果、これらは実際に図5で図解された定性的挙動を示し、定量的には式⑤に従うことが分かった。第二カテゴリーでは、生細胞の一部としてのナノ原形質に実施され、細胞生理学の古典的な4つの機能:

(1)溶質と水の分布

(2)溶質と水の透過性

(3)細胞の静止電位および活動電位

(4)細胞の膨潤および収縮

をそれぞれ遂行しつつ並行研究が行われた。結果、in situのナノ原形質も定性的には図5の通りの挙動を示し、定量的には式⑤に従うことが判明した。

本総説は考察の章で終わり、蓄積されたデータが如何に適切であるかや、AIH版による生命の最小単位たるナノ原形質構想が如何に強力に支持されるかを検証している。

1839年、ドイツの動物学者のテオドール・シュワン(…と、マティアス・シュライデン)が「動物と植物の構造と成長に一致する顕微鏡研究 」[1-3]と題した論文で細胞理論を導入し、この理論曰く、動物も植物も同様に細胞という基本単位で構築される。

[1]Schwann, T. (1839) Mikroscopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Thiere and Pfanzens, Engelmann, Leipzig.

[2]Schleiden, M. J. (1838) Beiträge zur Phytogenesis. Müller Arch Anat. Physiol. wiss. Med (no volume number) p. 137. Transl. In Sydenham Soc. (London)(1847).

[3]Smith, H. (1847) Microscopical Researches into the Accordance in the Structure and Growth of Animals and Plants, printed for the Siedenheim Society. Reprinted by Kraus Reprint Co., New York in 1969.

同じ論文の中で、シュワンは、後に膜理論の名で知られるものの本質を示唆しており、所謂、植物細胞も動物細胞も膜で被覆された空洞であり、透明な液体の水で充満している[4]というものである。シュワンが論文で導入した第三の概念は、細胞膜に備わる「代謝力 」であり、これは細胞内外の溶液中の化学成分を制御している[5]。このアイデアは後に「膜ポンプ仮説」として知られることになる[6]。

[4]Schwann 1839, p. 198, (Endnote 1も参照)

[5]ibid., p. 194, p. 198.

[6]Ling, G.N. (2007) History of the membrane (pump) theory of the living cell from its beginning in mid-19th century to its disproof 45 years ago — though still taught worldwide today as established truth. Physiol. Chem. Phys. & Med. NMR 39:1.

PDFリンク:

・[Physiological Chemistry and Physics and Medical NMR]

・[Gilbert Ling Legacy Site →Other Scientific Articles 10]

シュワンによる細胞理論の導入は細胞生理学の歴史における象徴的な出来事であった。それだけに、彼はこの栄誉に値する。 とはいえ、シュワンと同時期に、あるいはそれ以前に、同様の考えを進めていた他の4人の研究者も評価されなければならない。 オーケン (1805年)[7]、デュトロシェ (1837年)[8]、プルキンエ (1834年)[9]、ヴァレンティン (1836年)[10]である。

[7]Oken, L. (1805) Die Zeugung, Bambergu; Wirzburg; J. A. Goebhardt.

[8]Dutrochet, H. (1837) Mémoir pour servir a l’hitoire anatomiques et physiologiques des végetaux et des animaux, BailliPre, Paris.

[9]Harris, H. (1999) The Birth of the Cell, Yale Univ. Press, New Haven, London.; p. 86

[10]Valentin, G (1836) Nova Acta Phys-Med. Acad. Caesar. Leopold-Carolinae, Nat. Curios 18: 51.

シュワンとシュライデンの原著論文に記された慎重な研究で、シュワンの生細胞に関する解剖学的・生理学的なアイデアが、彼(とシュライデン)が犯した一連の誤りに基づいていることが明らかとなる[11]。この誤りは、当時の顕微鏡の解像度の限界が少なくとも部分的には原因である。だがシュワンには、自身の仮説(以下に示す)に矛盾する観察に対応していれば修正することもできた。だが彼はそうしなかった。ベルリンでこの「細胞説」の事業に5年間(1834年~1839年)を費やし、1839年にベルリンを去った後も自論や付随的なアイデアを修正することはなかった[12]。

[11]Ling 2007, pp. 7–9.

[12]Rothschuh, K.E. (1973) History of Physiology. R.E. Krieger Publi. Co., Huntington, NY; Malabar, FL.; p. 345.

こうした欠点があるにも関わらず、シュワンの本は「ほぼ満場一致の喝采の大合唱」に包まれた[13]。更に、この論文はドイツの教科書に採用され、殆ど批判も質問もされなかった。聖なる子牛が誕生する条件が整いつつあった。

[13]Harris, H. (1999); p. 106.

いいなと思ったら応援しよう!