【桜木選書!】「知る」楽しさがわかる3冊、「知的体力」がつく3冊。〜『超バカ読書』発売記念〜

『ドラゴン桜』『ドラゴン桜2』の主人公であり、作中では東大合格請負人として名高い凄腕弁護士・桜木建二。

その桜木建二が、思考力・表現力・読解力をあげる99冊の書籍を紹介する『超バカ読書』を上梓しました。

この記事では、『超バカ読書』には載せきれなかった「知る」を楽しむ書籍3冊・知的体力を養う書籍3冊を、桜木が紹介。

ぜひ桜木建二によるスパルタ読書講座を体験してください!

■「知る」楽しさを知るための3冊

素のままじゃ誰だって「バカ」なままだ。

学ぶことでバカな自分を脱し超えていき、次のステージへ進め!

オレが龍山高校で唱えてきたことは、これに尽きる。学ぶことで自分を磨いて、「超バカ」な自分になれ!

とはいえ具体的にはどうすればいいかって?

そうだな、今日からすぐできる方法を教えてやる。

本を読む。ただそれだけでいい。読書だけが、唯一確実な「超バカ」へ至る道だ。

考えてもみろ。人は人からすべてを学ぶ。赤ん坊に言葉や食べ方、人との付き合い方などすべてを教えるのは誰か? 周りにいる人だ。成長したあとだってそれはずっと変わらない。人は人から学び続ける。

本とは、人の言葉が書き記されたもの。人の教えが凝縮して詰まっている。長く読み継がれてきた本とは、「人の言葉のベスト・オブ・ベスト」のかたまりだ。

オレはいま龍山高校で、特進クラスの天野と早瀬をはじめ、東大合格者を出すべくプロジェクトを進めているところだ。現場の話に則して、読むべき本を指南してやる。

さあ、「超バカ読書」を実践しろ!

コミック第12巻「88限目」の時点に時計の針を合わせるぞ。

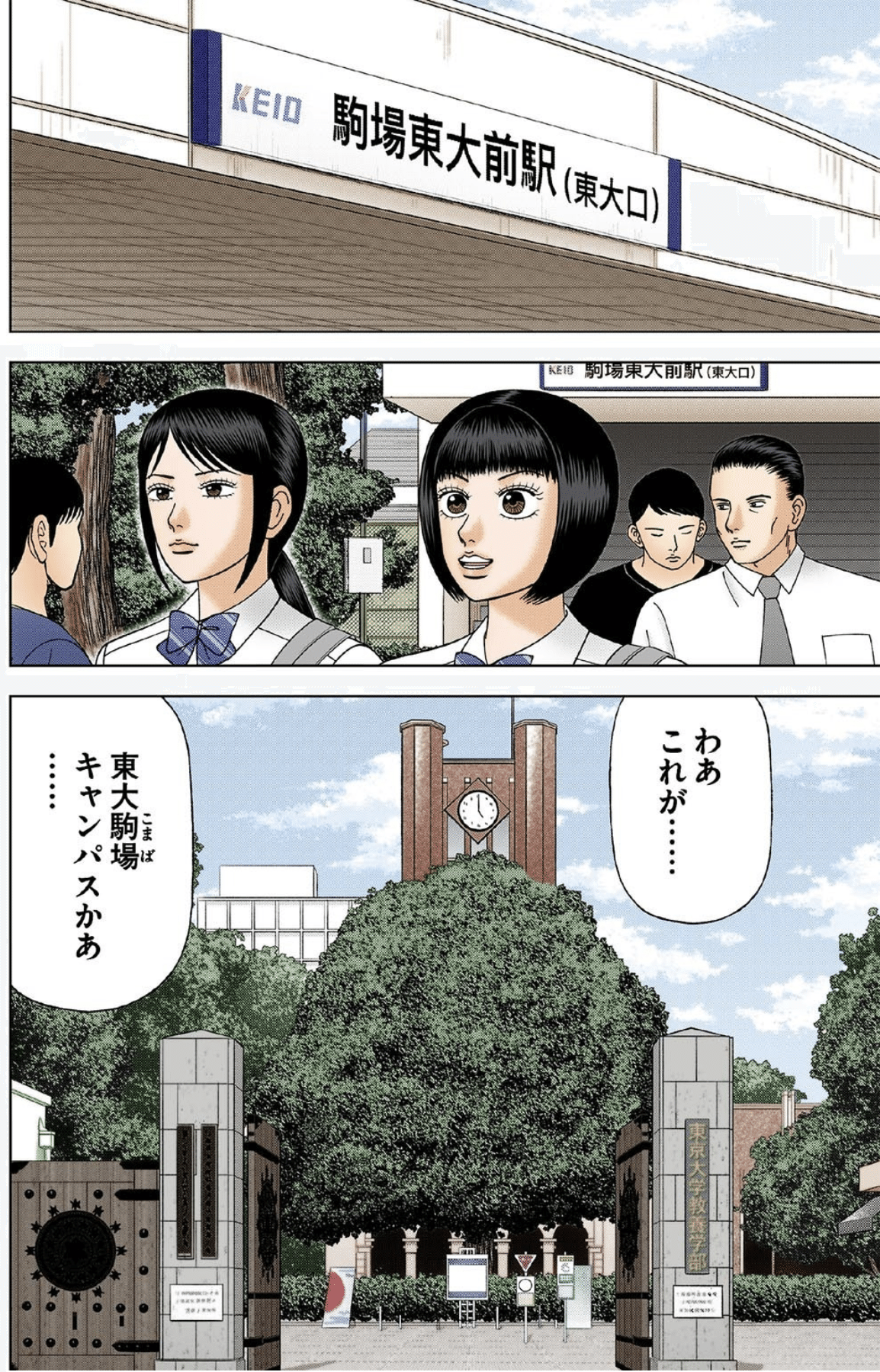

小杉と早瀬は、夏休み前に「東京大学金曜特別講座」を聴講しに出かけた。

『ドラゴン桜2』12巻

早くも夏休み直前の時期になった。龍山高校では学園一丸となって、東大合格者をひとりでも多く出すべく邁進中だ。

特進クラスの早瀬は勉強の合間を縫って、文系で学年トップの成績を誇る小杉とともに、「東京大学金曜特別講座」を聴講しに出かけた。

東大教養学部が大学・高校生を対象に開いている公開講座だ。自分の目指す大学の雰囲気を知り、どんな先生がどんな授業をするか知っておくのは、大事なことだな。

大学レベルの講義内容に食らいつこうとする小杉の姿勢に、早瀬もずいぶん感化された様子。知的好奇心が強く、学ぶこと自体を楽しめる人間は、受験勉強もその後の学びもみずからグイグイ進めていけるものだ。

知を得る楽しさが味わえる3冊を、ここに紹介しよう。

1. 『象を撃つ ジョージ・オーウェル評論集〈1〉』 ジョージ・オーウェル

奇妙なことだが、その瞬間まで私は、一人の健康な、意識のある人間を殺すということがどういうことなのか、まったく分かっていなかった。

◎『象を撃つ ジョージ・オーウェル評論集〈1〉』を桜木が要約&レビュー!

政治告発を寓話にくるんだ『動物農場』やディストピア小説『一九八四年』で知られる作家の評論集。

「絞首刑」という一編は、オーウェルがビルマで警官として過ごしていた時代の思い出が語られる。

その日は朝から囚人の死刑が執行されることになっていた。

監房から引き出された男が、絞首台へと歩かされていく。衛兵に両肩を掴まれながら、ひょこひょこと進み、

「途中の水たまりを避けようとして、ちょっと脇にのいた」

そんな些細なしぐさを目にして、オーウェルは気づく。この男は生きているのだ、我々とまったく同じように。それなのにあと2分もすれば、

「ガタンといって、われわれのうちの一人が消えてしまう 精神がひとつ欠け、世界がひとつ欠けてしまう」

盛りにある生命を突然断ち切ってしまう不可解と不条理が、そこに転がっているとオーウェルは感じたのだ。

しかしオーウェルの思いなんて、現実には何の影響も与えない。あっさり刑が執行されて、おしまい。ひと仕事終えて重荷を降ろした官吏たちは、たわいもない会話にどこかわざとらしく笑い合うだけだった。

こうしたエッセイのおもしろさは、「事実に語らしめるところ」にある。自身の感情に流されることなく、体験を丁寧に書き記しておくのは貴重な行為だ。それが自分および人類の、精神の糧となるのだから。

☆桜木からのコメント!

事実を積み重ねて真実に至ろうとする、オーウェルの真摯な姿勢を大いに範とすべし。今ここでの小さな選択やちょっとした言動が、未来をつくっていくことを本書で思い知れ!

『象を撃つ ジョージ・オーウェル評論集〈1〉』ジョージ・オーウェル

川端康雄、井上摩耶子、小野寺健、小野協一、河合秀和(訳)平凡社ライブラリー

2. 『冷血』 トルーマン・カポーティ

倉庫に連れこまれたスミスは、かつての敵、デューイがいるのに気づいた。すると、口の中のダブルミントガムの大きな塊を噛むのをやめ、にやりとして、そちらにウィンクした。

◎『冷血』を桜木が要約&レビュー!

『ティファニーで朝食を』などで知られ、早熟の天才とうたわれた小説家が、それまでの繊細で華麗な作風を投げ打って書き上げたのが本書。みずからノンフィクション・ノヴェルと銘打った本作は、カンザス州の田舎で起きた殺人事件をつぶさに取材して、客観的事実をベースにして作家がストーリーを紡ぐという形式をとった。

カンザス州の一家四人惨殺事件は、被害者がロープで縛り上げられ、至近距離から散弾銃を撃ち込まれるというむごたらしいものだった。犯人2人は捕まり、絞首刑となる。

カポーティは5年余りを費やして事件の取材にのめり込む。公の記録、直接の関係者とのインタビュー、そして観察を繰り返し、ノート6000ページに及ぶ資料を収集し整理した。

そうして書かれた一作は、事実の重みが読む側にも伝わってくるような、緊迫感に満ちたものとなった。捜査手法や犯罪者心理がつぶさに描写されているので、刊行当初の米国社会では今作をもとにさまざまな論議が巻き起こった。

事実に基づく描写が恐ろしいほどの細部にまでわたっておこなわれることで、作品全体が異様なほどのリアリティを獲得していることに驚かされる。

たとえば、犯人のスミスが死刑執行される直前の様子はこうだ。

「何かいいのこすことはないか、と所長に聞かれたとたん、表情が引き締まった。敏感な目が周囲の幾つもの顔をじっくり見まわし、影に包まれた執行人を見上げ、そして、手錠をかけられた自分の両手を見下ろした。さらに、インクと絵の具で汚れた指を見据えた」

これはかつて、どこかで、本当に起きたことなのだ。こういう人物がたしかに生きていて、最期のときに手錠を見下ろしたりしたのだ、との念に読者は捉われることになるのだ。

☆桜木からのコメント!

表現に携わる者としてカポーティは、すこしでも真に迫るものを書きたいと願い、ノンフィクション・ノヴェルという手法へと行き着いた。

事実を地道に積み重ねること。大いなる未来を創造するための方法はそれしかないと、カポーティの書き残した精緻な文章が教えてくれるぞ。

『冷血』トルーマン・カポーティ 佐々田雅子(訳) 新潮文庫

3. 『歎異抄』 親鸞・唯円 岩波文庫

善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや。しかるを世のひとつねにいわく、悪人なお往生す、いかにいわんや善人をやと。

◎『歎異抄』を桜木が要約&レビュー!

浄土真宗を開いた親鸞の教えを、弟子の唯円がまとめたもの。教義の細目というよりも、考え方や信仰実践の方法についてのエッセンスを、わかりやすく伝えてくれている。十八節に分かれた簡潔な文章は、現代を生きる私たちの心にもよく響く。

広く知られている「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」との言葉が出てくるのは、第三節である。善人ですら往生を遂げられる、ましてや悪人が往生できないはずがないという意味だ。この世で悪人とされる人は、悩みや業が深くて阿弥陀様の目に止まりやすいのだから、救いの手もきっと差し伸べられると親鸞は教える。念仏を唱え、あとは大いなる「他力」に委ねよというわけだ。

一心に信じて唱えよという他力信仰は、第二節でも説かれる。

「念仏をもうして地獄にもおちてそうらわばこそ、すかされたてまつりてという後悔もそうらわめ、いずれの行もおよびがたき身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし」

念仏以外には何もできぬ身なので、それで地獄に住むことになったとしても後悔も恨みもない。信仰の道に対する覚悟を、親鸞はこのように吐露するのだった。何百年にもわたり親鸞の教えが広く受け入れられてきたのは、こうしたわかりやすくて人間味ある言葉の力に依るのだろう。

人に最も伝わりやすいかたちを突き詰めると、テキストはこうしたシンプルなものになるのだと教えてくれている。

☆桜木からのコメント!

「受け入れる」姿勢を基本とする親鸞の教えは、日本人の気質にもよく合っている。だからすんなりと言葉が耳に入ってくるのだ。長い年月をくぐり抜けて伝え残されてきた言葉の数々に触れていると、人の心に残る言葉とはどんなものかがよく理解できるぞ。教えを真に読み解いた者だけが、深く広く伝わる言葉を紡げるのだと知れ!

『歎異抄』 親鸞・唯円 岩波文庫

■「知的体力」養成のための三冊

超分厚い問題用紙の期末テスト。一科目200分のテストを2人は受けたぞ!

『ドラゴン桜2』12巻

夏休みに入る前、特進クラスの天野と早瀬は、期末テストを受けることになった。

ここでふたりには特別に、各科目とも膨大な量の問題を課すことにした。

ねらいは、問題を解き続ける体力を養うこと。そしてもうひとつ、集中して問題に取り組んだときに体験できる「勉強におけるランナーズ・ハイ」を、味わわせてやりたかったのだ。

こうして東大受験へ向かうための「勉強体力」を培っていくんだぞ。

ここでは、知的体力向上に役立つ本を紹介しておこう。

1. 「人間にとって教養とはなにか」 橋爪大三郎 SB新書

教養は自然ににじみ出るもの。そうでなければ尊敬されません。

◎「人間にとって教養とはなにか」を桜木が要約&レビュー!

社会学者の著者が大人の学び、すなわち教養について、その正体と効用をわかりやすく説いた。

著者はまず、教養とは「これまで人間が考えてきたことのすべて」であるとズバリ定義する。これではちょっと範囲が広すぎる気もするので、もうすこしだけ絞るとすれば、一人前の立派な人とみなされるために必要な知識の全体が、教養ということになるか。

人は生きていればいろんな問題に直面する。答えのある問題もあれば、答えのない問題もある。大人の前に立ちはだかるのは、たいてい答えのない問題のほう。

これに挑み解決するとき自分の武器になるのは、答えのある問題にしっかり対応できる基礎力だけだ。自分の唯一の武器となってくれる基礎力、それが教養の正体だと考えていいだろう。

教養が身につけば、自分に自信がつく。楽しみも増える。学ぶこと自体がそもそも楽しいのだし、学びが積み重なっていくと理解の範囲が広がって、ますます楽しくなっていく。

さらには、多くの人が教養を身につければ、社会全体が良くなることも見込める。深い考えと他者への思いやりのもとにあらゆる組織が運営され、社会が成熟する。教養は民主主義を支える根幹となるのだ。

教養を正しく身につけるポイントを挙げてくれたり、どんなジャンルの学びをすればいいのかチェックリストまで付けてくれていたり、なんとも親切設計な一冊だ。教養人への第一歩は、これを読んで踏み出すのがいい。

☆桜木からのコメント!

ちょっとした検索や一過性の情報収集は、単に知を消費するだけ。教養と呼べる身のある学びというのは、何らかの生産へとつながっていくもの。両者の違いは大きいという指摘も本書内には出てくる。まさに卓見であり、同感だ。オレの「東大へ行け!」という教えは、「教養を身につけよ!」というのと同義なのだぞ!

「人間にとって教養とはなにか」 橋爪大三郎 SB新書

2. 『「超」勉強法』 野口悠紀雄 講談社文庫

勉強は方法である。方法さえ正しければ、能力に関係なく、ある水準まではゆける。

◎『「超」勉強法』を桜木が要約&レビュー!

現在の日本は、勉強することによって可能性が開かれていくオープンな社会だ。ならばしっかり学んで結果を残し、自分で道を切り拓いていくのがいい。

勉強の成果は、方法によって大きく変わる。「適切な勉強法」は存在するので、それを身につけよ。経済学者の著者が、ノウハウを事細かに教えてくれているのが本書。

成果の上がる勉強法は、原則が3つある。

第一に、面白いことを勉強する。勉強とは本来面白いものなのだから、面白いと思えるように方法と対象を工夫すべきだ。

第二に、全体から理解する。部分から手をつけると挫折してしまう。鳥瞰図をつくって眺め渡し、重要な点を把握したら精力をそこへ集中させるのだ。

第三は、八割原則である。八割ほど理解したら、完璧を目指さずさっさと先へ進む。何事も全体の二割はやたら難解で呑み込むのに時間がかかり、そこを追及していると効率が悪くなるのだ。

教科別の勉強法もレクチャーしてくれる。英語は「丸暗記法」がオススメだ。教科書を丸暗記してしまえば、たいていの問題は解けるようになる。20回も音読すれば、覚えることができる。

国語では、読む技術と書く技術のそれぞれを身につける。読むほうは、まず文章の最初と最後、テーマと結論を知ること。それから通読し、さらに重要な点をピックアップして拾い読みする。書くほうは、名文を書こうなどと思わず、ひたすらわかりやすさを目指す。序論、本論、結論を持った三部構成にすることも肝要である。

数学は「パラシュート勉強法」を提唱する。基礎の原理を理解するのは案外難しく、概念や定理の意味は使うことによってわかることも多いので、単元ごとに切り出してマスターしていけばいい。ただし計算力は必須なので、錆びつかせないよう毎日磨くことだ。

☆桜木からのコメント!

学生から社会人まで等しく使える「ものごとの上達法」が詳しく開陳されているから、あとはそのまま実践すべし。学びの効率は格段にアップするはずだ。

学びを促進するにあたってキモとなるのは、自分のやっていることを理論化し説明できる力。すなわち、目の前にあるものごとを読み解いていく「読解力」。これが最重要なのだ。

『「超」勉強法』 野口悠紀雄 講談社文庫

3. 『集落の教え100』 原広司

装飾は、あってもよいし、なくてもよい。少なくてもよいし、多くてもよい。

しかし、集落や建築自体が、風景のうえからすると、自然に対する装飾である。

◎『集落の教え100』を桜木が要約&レビュー!

現在の京都駅などの設計で知られる建築家・原広司は1970年代から、大規模な世界集落調査を継続させてきた。集落には人の暮らし、知恵、思想、自然との関わり方などが色濃く表れる。人間が費やしてきた生のエネルギーの総体が目に見えるかたちになっており、建築および人間理解を深めるのに最適だと考えたからだ。

集落調査から得た空間デザインの教えを、百項目にまとめたのが本書。たとえば教え[1]は「あらゆる部分」と題され、

「あらゆる部分を計画せよ。あらゆる部分をデザインせよ。

偶然に出来ていそうなスタイル、なにげない風情、自然発生てきな見かけも、計算しつくされたデザインの結果である。」

とする。集落は意図的であれ無意識にであれ、計画性に貫かれているという。

教え[5]は「すべてのものにすべてがある」というもの。

「すべてのものにはすべてがあるのだから、どんな小さなものでも世界を表現できる。」

どんな一片からも全体は知れるとの教訓であり、建築と都市、個人と社会を考えるうえで有用となる。

世界中を巡って集められた集落の写真も載っていて、興味が尽きることはない。

☆桜木からのコメント!

これは自然から学ぶことの格好の実践例だ。見るものすべてから学べ。どんなところからでも、オリジナルな知の体系を築くことはできるんだ。

『集落の教え100』 原広司 彰国社

ーーー

『超バカ読書』では、ほかにも知と教養を得るための99冊の書籍を紹介しているぞ!

この本さえ携えていれば、新しい時代をたくましく生きていけること間違いなし!

この記事で紹介した6冊だけでなく、『超バカ読書』に掲載されている99冊もぜひ読んでくれ!

いいか、最後にこの言葉をお前らに伝えておく。

これからの時代は教養だ! 知を身にまとえ! 学ぶことなんて簡単だ!

ぜひ、「教養」を身につけ、バカな自分を超えていってくれ。

『ドラゴン桜』&『ドラゴン桜2』コミックスも発売中だ!

オレこと桜木建二が主人公をしている『ドラゴン桜』『ドラゴン桜2』もコミッスクスと電子版両方で販売中だ!

オレが水野と矢島を指導していた『ドラゴン桜』はフルカラー版も発売されたから、是非読んでくれ。

またドラマ大好評により、紙の単行本が売り切れていたり、全巻揃っていない書店が増えているようだ。

すぐにコミックスが全巻ほしいヤツは、コルクストアで全巻セットを購入してくれ!

特典で「桜木からの激励!ミニアクリルスタンド」がもらえるぞ!

ここから先は

学び方を学べ!ドラゴン桜公式マガジン

漫画『ドラゴン桜2』や、取材記事、コラムが読める!

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?