[麒麟のあしあと]2025年(令和7年)になりました

あけましておめでとうございます。

ミーゼス・インスティチュート・ジャパン代表の上山です。

みなさん、新年をいかがお過ごしでしょうか。わたしは、ミーゼス『貨幣及び流通手段の理論』第4部の編集を年内に終えて、ミーゼスの直弟子を探る作業をしています。

これは、オーストリア学派経済学の系譜を作る作業の一環として行なっている作業で、今回、かなりの進展が見られたので、系譜作成の成果の一部分をブログに書き起こすことにしました。

1 オーストリア学派経済学の系譜

オーストリア学派経済学の系譜を作るのはかなり難しい作業です。というのは、カール・メンガーを始祖とするこの学派は、学派の体を成していないからです。

メンガーは、ただ一人で主観的価値理論に基づく限界効用理論を主張していました。オーストリア学派とは、方法論論争(Methodenstreit)の時に、対手であるドイツ歴史学派の領袖グスタフ・フォン・シュモラーによって付けられた蔑称でした。

メンガーの後継者の一人であるベーム=バヴェルクは、例えばドイツ歴史学派のような統一的な学派を構成することをしなかった、と弟子であるミーゼスは回想しています。

ミーゼスがウィーンを脱出し、ジュネーブに向かったのは1934年のことで、ドイツによるオーストリア併合(アンシュルス、1938年)よりも4年前のことでした。1938年までのオーストリア学派経済学の系譜をざっと作ると、以下のようになります。

名前、生年没年、出身大学、博士号及びハビリタチオンを取得した年、指導教授が明らかな場合には指導教授の名前を併記してあります。また、参考のため、人物名は通称名と正式名を併記しました。

第一期オーストリア学派経済学

◯カール・メンガー(カール・メンガー・フォン・ヴォルフェンスグリューン, Carl Menger von Wolfensgrün, 1840〜1921)

*ヤギエヴォ大学にて1867年法学博士号、ウィーン大学にて1872年ハビリタチオン取得。

*ハビリタチオン取得時の指導教授はローレンツ・フォン・シュタイン。

*メンガーのハビリタチオン取得は、『国民経済学原理』に関する研究によるもの。

第二期オーストリア学派経済学

◯オイゲン・フォン・ベーム=バヴェルク(オイゲン・ベーム・リッター・フォン・バヴェルク, Eugen Böhm Ritter von Bawerk, 1851〜1914)

*ハイデルベルク大学にて1875年博士号取得、ウィーン大学にて1880年ハビリタチオン取得。

*博士号取得時の指導教授はカール・クニース。

*ハビリタチオン取得時の指導教授はカール・メンガー。

◯フリードリヒ・フォン・ヴィーザー(フリードリヒ・フライヘア・フォン・ヴィーザー, Friedrich Freiherr von Wieser, 1851〜1926)

*ウィーン大学にて1872年法学博士号取得、1883年ハビリタチオン取得。

*ハビリタチオン取得時の指導教授はカール・メンガー。

中間学派

(中間学派は、オーストリア学派から派生しているが、ドイツ歴史学派とオーストリア学派との間を取り持とうとした)

◯オイゲン・フィリッポヴィッチ・フライヘア・フォン・フィリップスブルク(Eugen Philippovich Freiherr von Philippsberg, 1859〜1917)

*1881年博士号、1884年ハビリタチオン取得。

折衷学派

(折衷学派は、オーストリア学派から派生しているが、主観的価値理論に依拠せず、さらにドイツ歴史学派、マルクス主義などとの折衷によって独自の理論を樹立しようとする)

◯ヨーゼフ・アロイス・シュンペーター(Joseph Alois Schumpeter, 1883〜1950)

*ウィーン大学にて1906年法学博士号、1909年ハビリタチオン取得。

*博士号取得時の指導教授はオイゲン・フォン・ベーム=バヴェルク。

間期オーストリア学派経済学

(間期は、時期的に第二期にも第三期にも含まれない経済学者が分類される)

(チェコ派)

◯フランツ・チュヘル(フランティシェク・キュヘル, František Čuhel, 1862〜1914)

*カレル大学にて1886年法学博士号取得。

◯カレル・エングリシュ(Karel Engliš, 1880〜1961)

*カレル大学にて1904年法学博士号、ブルノ工科大学にて1910年ハビリタチオン取得。

(アメリカ派)

◯フランク・フェッター(フランク・アルバート・フェッター, Frank Albert Fetter, 1863〜1949)

*マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルクにて1894年哲学博士号取得。

◯ベンジャミン・アンダーソン(ベンジャミン・マカレスター・アンダーソン, Benjamin McAlester Anderson Jr., 1886〜1949)

*コロンビア大学にて1911年哲学博士号取得。

第三期オーストリア学派経済学

(1923年にヴィーザーの後継のウィーン大学法政治学部正教授の座をミーゼスとマイヤーが争い、ヴィーザーの推薦により、マイヤーが正教授の座につく)

(ベーム=バヴェルクの弟子)

◯ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス(ルートヴィヒ・ハインリヒ・エードラー・フォン・ミーゼス, Ludwig Heinrich Edler von Mises, 1881〜1973)

*ウィーン大学にて1906年法学博士号、1913年ハビリタチオン取得、1918年名誉教授。

*ハビリタチオン取得時の指導教授はオイゲン・フォン・ベーム=バヴェルク。

*ミーゼスのハビリタチオン取得は、『貨幣及び流通手段の理論』に関する研究によるもの。

*名誉教授(Titularprofessor)とは、ハビリタチオン取得後、私講師として活動している人物に対して贈られる名誉称号。

(ヴィーザーの弟子)

◯ハンス・マイヤー(Hans Mayer, 1879〜1955)

*ウィーン大学にて1907年法学博士号、1914年ハビリタチオン取得。

*法学博士号取得時の指導教授はフリードリヒ・フォン・ヴィーザー。

第四期オーストリア学派経済学

◯ミーゼスの弟子

◯マイヤーの弟子

◯フリードリヒ・ハイエク(フリードリヒ・アウグスト・フォン・ハイエク, Friedrich August von Hayek, 1899〜1992)

*ウィーン大学にて1921年法学博士号、1923年政治学博士号取得。

*博士号取得時の指導教授はフリードリヒ・フォン・ヴィーザー。

*ハイエクはヴィーザーの直弟子であるが、博士号取得時期を考えると、第四期に分類するのが妥当であると思われる。

2 ウィーン時代におけるミーゼスの直弟子

わたしが調べた限りでは、ミーゼスの直弟子とみなせる経済学者は以下の通り、8人います。博士号取得論文の題名が明らかになっていれば、それを付記しました。

①へレーネ・リーザー=ベルガー(Helene Lieser-Berger, 1898〜1962)

*『エスターライヒ・バンコツェッテル期における金融政策文献(Die währungspolitische Literatur der österreichischen Bancozettelperiode, 1920)』により、ウィーン大学法政治学部にて1920年政治学博士号取得。

*第一指導教授はオトマール・シュパン。

*ウィーン大学法政治学部で女性初の政治学博士号取得者。

②マーサ・シュテフィ・ブラウン(Martha Steffy Browne, 1898〜1990)

*『貨幣の存在理論(Die Anwesungstheorie des Geldes)』により、ウィーン大学法政治学部にて1921年政治学博士号取得。

*ウィーン大学法政治学部で女性二番目の政治学博士号取得者。

③ゴットフリート・フォン・ハーバラー(Gottfried von Haberler, 1900〜1995)

*『為替レート理論の独断的歴史(Dogmengeschichte der Wechselkurstheorien)』により、ウィーン大学法政治学部にて1923年政治学博士号取得。

*第一指導教授はオトマール・シュパン。

④フリッツ・マハループ(Fritz Machlup, 1902〜1983)

*『金の基軸通貨(Die Goldkernwährung)』により、ウィーン大学法政治学部にて1923年博士号取得。

⑤オスカー・モルゲンシュテルン(Oskar Morgenstern, 1902〜1977)

*ウィーン大学法政治学部にて1925年政治学博士号取得。

⑥イルゼ・ミンツ=シュラー(Ilse Mintz-Schüller, 1904〜1978)

*ウィーン大学法政治学部にて1927年政治学博士号取得。

*父親のリヒャルト・シュラー(Richard Schüller, 1870〜1972)は経済学者。カール・メンガーの弟子にあたる。親娘二代のオーストリア学派経済学者。

⑦ゲルトルード・フォン・ロヴァシー(Gertrud von Lovasy, 1900または1902〜1974)

*『オーストリアの鉄鋼産業に特に焦点を当てたカルテルの法的位置付け(Die rechtliche Stellung der Kartelle unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Eisenindustrie)』により、ウィーン大学法政治学部にて1928年政治学博士号取得。

*公式にはハンス・マイヤーの弟子だが、マイヤーよりもミーゼスの指導を受けていた可能性が高いので、直弟子に分類した。

⑧ゲルハルト・ティントナー(Gerhard Tintner, 1907〜1983)

*ウィーン大学法政治学部にて1929年法学博士号取得。

*専門は計量経済学。オーストリア景気循環研究所のスタッフをアメリカに亡命する1936年まで務めた。

*ミーゼスの直弟子だが、ミーゼスのウィーン・ゼミナールには参加していない。

3 第四期までのオーストリア学派

わたしは、今回、独自の判断でシュンペーターをオーストリア学派から外し、かと言ってドイツ歴史学派やマルクス主義の諸学派などに含めることもせず、新しいサブカテゴリである折衷学派を設けて、そこに分類しました。

その理由としては、オーストリア学派経済学の正統は、主観的価値理論の継承にある、ということを明確にする必要があるためです。オーストリア学派は学派として組織立てられているわけではないので、逆に系譜作成の際の定義を厳密にしなければ、入れなくてはならない人物を系譜に入れ損ねたり、逆に入れるべきではない人物を系譜に含めたりしてしまうことかあるからです。

シュンペーターはオーストリア学派でも何でもないのに、カール・メンガーやベーム=バヴェルク、ヴィーザーと結びつけられて、あたかもオーストリア学派の主要な経済学者のように位置付けられることがあります。

シュンペーターは、確かにベーム=バヴェルクの指導下に博士号を取得していますが、それだけの関係です。そして、こういう位置付けになる経済史の本やコラムに限って、ミーゼスは公然と無視されています。ミーゼスが無視されれば、当然、ミーゼスの弟子も無視されている、ということになります。

ミーゼスの弟子でも、ハーバラーやマハループのように、ウィーン時代とアメリカ時代で主張が変わってしまった経済学者もいますが、それでもシュンペーターよりは遥かにマシなのです。

また、ミーゼスの弟子には、モルゲンシュテルンやティントナーのように最初から独自の道を歩いた経済学者もいます。

ミーゼスは、メンガーやベーム=バヴェルクのように、自分の考えを他者に押し付け、統一的な学派などを構成するつもりは最初からありませんでした。

ベーム=バヴェルクのゼミナールには、バウアーやヒルファーディングなどのマルクス主義者が在籍して、自由に論戦していました。ミーゼスのゼミナールにも、対立していたマイヤーの弟子が参加していました。このことから、第四期までのオーストリア学派の特徴は、統一的な学派ではなく、自由な集まりであったということがわかり、それが学派の系譜を作成する時の困難となっているわけです。

4 日本におけるオーストリア学派研究について

日本におけるオーストリア学派研究の泰斗である八木紀一郎教授が実はマルキストで、マルクス主義研究の延長線上にオーストリア学派を研究していた、と聞いた時にはかなりショックを覚えたものです。ですが、オーストリア学派研究があまり深化していない理由も、ここから、なんとなく理解することができるような気がしました。

というのも、メンガーの『国民経済学原理』と『一般理論経済学』の比較の際に、「欲求(欲望)」というワードが極めて重要な位置を占めています。両者を普通に読んでいても、突然に第一章が「欲求(欲望)」と題された新しい文章に差し替わっていれば、いくら第二版と題されていても、疑問に思うはずなのです。少なくとも、わたしは疑問に思いました。

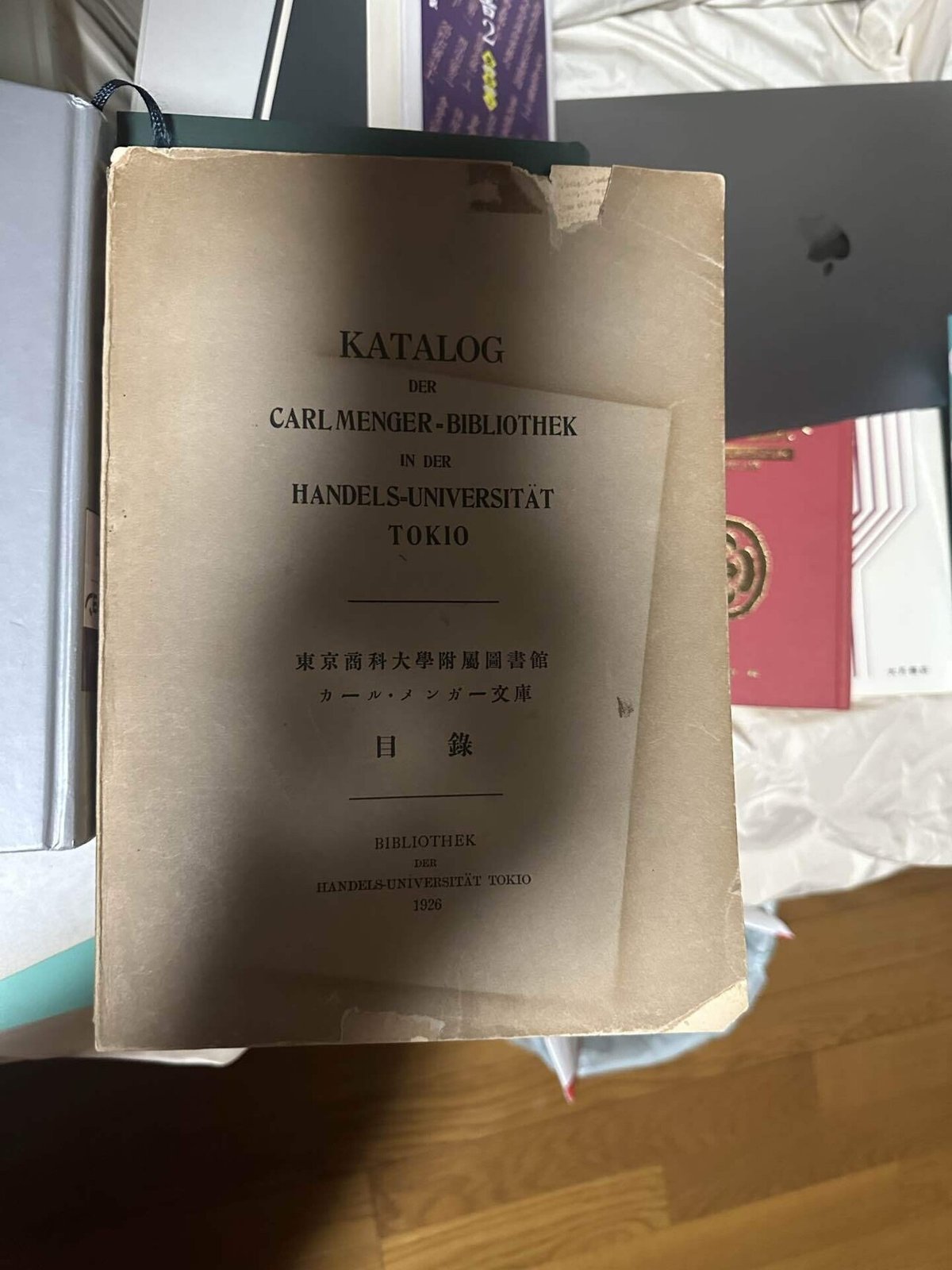

そこで、わたしは思い立って手元にある『東京商科大学附属図書館カール・メンガー文庫目録』(東京商科大学、1926年)のページを繰り、チュヘルの『欲求の理論』が、メンガーの蔵書にないかどうか探しました。

フランツ・チュヘルの『欲求の理論』

(赤丸は筆者)

チュヘルの『欲求の理論』は、序数的限界効用を理論化したもので、1908年に書かれています。もちろん、メンガーの蔵書にこの本はありました。このことから、メンガーにチュヘルの序数的限界効用についての知識があった可能性は高い、とみなすことができます。

メンガー→ベーム=バヴェルク→ミーゼスへと繋がる系譜の理論上の要となるのが、「欲求(欲望)」であることは疑いない事実です。しかし、この研究は海外では進展しないかもしれません。チュヘルの本は英訳されておらず(経済教育財団から抄訳が出版されている)、チェコではチュヘルよりもエングリシュの方が高く評価されています。海外において理論研究はあまり好まれていない現状もあります。

さらに重要なのは、研究の要となるメンガーの蔵書が、日本の一橋大学にある、ということです。

わたしは情けない気持ちになりました。わたしのような塵芥のような人間が知っているようなことは、とっくの昔に一橋大学で研究されていなければならないことだからです。もしかしたら、ちゃんと研究している人がいるかもしれないと自らに言い聞かせて、心中の怒りを鎮めるより他になく、少し、愚痴っぽい文章を書いてしまいました。