教員の元気が出る会vol.32

今回のテーマは道徳です。前回の元気会で話題にあがった道徳ですが、実は道徳って何となく苦手意識を持っている人(教員)が多いのではないでしょうか。そして、苦手意識を持っているからこそ「道徳について学ぶ」というハードルも高いのではと…そこで今日は、まず「道徳」について知ってみよう!ということでゲストの方をお呼びしての勉強会を開催しました!

1、テーマと参加メンバー構成

【第32回】テーマ:「本当は元気になる道徳」

参加者:小学校教員 7名

中学校教員 3名

高校教員 1名

その他 6名

*オンライン開催(Zoom)

2、会の流れ

急遽オンライン開催となってしまい残念でしたが…このご時世なので(涙)

①オープニング

この会の趣旨説明と自己紹介と今日の流れ説明

谷上さんより今日の会の目的について話されます。

今日の流れについて確認した後、参加者の名前、所属、元気度を一人ひとり話します。

参加者の坂田さんより、道徳に興味を持つようになったきっかけや道徳の授業のよさなどを話してもらいました。

国語や算数ではなかなか意見が言えない児童も道徳になると活発に発言する姿をみて、道徳ってすごい!と感じたり、学級経営上で大事にしたいと思っていたことは道徳が目指しているものとかなり重なっていることにも気づいたことなど、熱い思いを話していただきました。

②道徳に関するもやもや吐き出しタイム

ブレイクアウトルームに分かれて、ぶっちゃけ道徳って。。。の話をしました。道徳の授業をきちんと実践した!と言えない私なので、そんな話をしたり、どうして高校では道徳の授業がなくなるのかなぁ?などの話を私のいたグループではしました。

③松元善生さん(益田市教育委員会)のお話

昨年度まで吉賀町立蔵木小学校で校長としてご活躍されていた松元さんから「道徳教育」「道徳科」についてのお話をしていただきました。

詳しくは後ほど・・・!

④石橋里佳さん(知夫中学校教員)のお話

知夫村立知夫小中学校で中学校の教員をされている石橋さんから、ご自身の実践のお話をしていただきました。

詳しくは後ほど・・・!

⑤グループでこれからに向けての話をするタイム&全体共有

お話をうけて感じたこと、気づいたこと、これから実践していきたいことをグループで話しました。

⑥エンディング

写真をとったり、感想をチャットに書き込んだりして流れ解散をしました。

数人でその後30分くらい道徳の評価の話や、今モヤモヤが残っているこの状態のよさや、子どもだけじゃなくて親や大人の意見も聞くことでより多角的に価値を捉えられるよねなど、なかなかいい話だなぁと夜ごはんの準備をしながら聞いていましたw

3、松元善生さん(益田市教育委員会)のお話

じつは、松元さんも道徳について勉強を始められたのは、当時の勤務校で道徳の指定を受けたことがきっかけだったそうです。

私は個人的に松元さんが大好きです。

とにかく明るい!おもしろい!やさしい!多才!!子供からも先生からも地域からも愛されるステキな先生のお話が聞けるなんて贅沢だなぁと思っていたのですが、実践の裏側を知れた気がして大満足の時間でした!

松元さんは、

「道徳の時間、先生も子ども達も楽しみにしていましたか?元気になりましたか?」

という問いから話をして下さいました。

聞きながら、うーーーん、その逆です。。と言わざるを得ない自分がいてドキリとしました。でもこれからの話が楽しみになるようなそんな始まりでした。

この後は、キーワードが盛りだくさんなので見出しをつけながら整理してお伝えしていきますね!

4、「道徳教育」と「道徳科」

この2つはまず混同してはいけないものです。いったん整理してみます。

「道徳教育」…学校教育全体を通して、道徳性を養う

「道徳科」…道徳性を養うため、道徳的諸価値の理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習を通して道徳的判断力、心情、実践意欲と態度を育てる

私たちが一般的に「道徳の授業」という意味で話題に挙げているのは「道徳科」です。

学校で行うのは、道徳教育であり、毎週の授業で行う道徳科でそれらを補充、深化、統合するのです。

これについての具体的なイメージは、後ほどの実践例を参考にしてください。

よーく分かります!

5、これまでの道徳とこれからの道徳

道徳の授業といえば?と聞かれると、

・一方的に教えられる

・わかりきったことを教えられる

・登場人物の気持ちだけを考えさせられる

イメージがありませんか?

そして教員のみなさんは、35時間本当にきちんと実施していますか?

内容項目は全て指導していますか?

すいません…。

これまでの道徳は、上にあげたような授業が多かったし、正直疎かにしてしまっていた先生も少なくはなかったと思います。

でも!!

これからの道徳は

・考え議論する授業

・自分なりの納得解を見つける授業

・資料に自我関与できる授業

をしていけばよいのです!

今まで自分自身が受けてきた道徳の授業のイメージを捨てて捉え直すことが必要なんだと感じました!

そして、

①とにかく35時間やる。

②内容項目をおさえる。

まずは、この2つを目指して欲しいと文科省の人も願っているそうです。

6、内容項目について

道徳にも、国語や算数と同じように指導しなければならない内容があります。

それらは一覧表示になっており全ての教科の学習指導要領にも付録としてのっています。

より詳しく知りたい方は、こちらの学習指導要領をご覧ください。

内容項目は大きく4つに分類されます

A:主として自分自身に関すること

B:主として人との関わりに関すること

C:主として集団者社会との関わりに関すること

D:主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること

まずは自分自身、そしてどんどん外へと広がっていくことが大切にされています。

内容項目について具体例を踏まえ、各年代ごとにすごく分かりやすくまとめられたものを見つけたのでこちらもどうぞ!

7、道徳教育充実への提案

じゃあ、どのように道徳教育は進めていくのか??

松元さんは2つのキーワードとして

①「道徳科」と「道徳教育」を密接に関連させる

②「道徳科」を扇の要として他の教科、領域等を密接に関連させる

を挙げてくださいました。これからその具体例をお伝えしていきます。

8、具体的な実践

①蔵木小学校校長時代の実践(当時の1年担任T先生の実践)

松元さんがT先生と協議しながら進めていった実践です。

実はT先生は、私が津和野町に来た年にお世話になった先生の一人です!!T先生も子どもの実態をよく捉え、各教科をつなげる意識をお持ちなので、この二人のコラボとなると、それだけでワクワクしてしまいます(^^)

「思いやり玉」を大きく育てよう!という1年生に向けた大きな目標を、道徳科だけではなく、様々な教科や領域でも意識して活動します。そしてそこで足りないものをまさしく、「補充・深化・統合」させるために道徳科の授業を行います。

②桂平小学校教員時代の実践

こちらも先ほどと同じイメージですね。

これらの授業を組み立てていく上でのポイントも教えてくださいました。

(1)子どもの実態から考える

(2)つけたい力を明確にする

(3)意図的、計画的に行う

(4)学習の軌跡を見える化する

そして、もう一つ大きなポイントとして

学校全体を巻き込む

ことの大切さや楽しさも教えてくださいました。上のポイントと照らし合わせてご覧ください。

(1)蔵木小学校で校長として児童の実態を考察した結果

(2)「最後までへこたれずに目標に向かって粘り強く取り組むこと」をつけたい力として設定

(3)和太鼓の学習や蔵木音頭の政策、歯磨きソングを作る

(4)どれも学校内だけではなく地域や全世界(youtube 等)にも見える化

9、見える化されたものたち

①和太鼓学習

学習発表会でも演奏され、練習の様子も地域に公開されています。これは、本当に感動します!なにより練習前と後の子ども達の様子の違いに驚かされます。(お見せできないのが残念…)

②蔵木音頭

蔵木の人なら全員口ずさめるのでは?というくらいステキな音頭です。

③はみがきソング

2018年度に作られたはみがきソングを2021年にバージョンアップされています。初期バージョンの再生回数が2万回なことに驚きます!

この「はみがきソング」は当時の養護教諭の方の熱い提案やご努力もあったようです!子どもだけではなく、教職員のやってみたい!という想いにも寄り添い伴走し共に作り上げていくという姿に感動します!

このクオリティに驚かされますが、本当にすごい!!の感想しかありません。

松元さんは最後に、

「一人で取り組むと大変だけど、みんなで取り組むと道徳教育は楽しくなる!」と話してくださいました。

どの実践も本当に楽しそうだし、何より、松元さんが本気で楽しみながら実践されてきたことを感じます。道徳性は意図してすぐに付けられるものではないかも知れませんが、すごく楽しそうな先生と一緒に過ごした人たち、みんなの中にきっと何かが芽生えていたのだと思います。

そして、これは個人的に載せたい補足です。私も最近蔵木地区に移住しましたw

*2021年4月号の吉賀町広報紙より

こちらは松元さんより頂いた画像です。今年度から松元さんは教育委員会に移られてしまったのですが、今も、これからも蔵木小学校を応援して下さっています。蔵木小学校の元気さや蔵木地区の魅力が伝わるといいなぁ♪と

!

どの取組みも一人の力では決して作ることはできません、関わる人みんなで楽しく作ってこられたことを感じる実践ばかりでした!ありがとうございました!

10、石橋里佳さん(知夫小中学校教員)のお話

石橋里佳さんは、初めましての方でした。この教員の元気が出る会の企画メンバーでもある石橋直子さんのお知り合いの方です。

同じ苗字ですが、親戚とかではないそうですw

まぎらわしいのでここからは、里佳さん、直子さんと呼んでいきます。

直子さんは以前島根県の隠岐島前高校で勤務されていました。その時に里佳さんと出会い、道徳の自主教材を作るなどの活動を共にされたそうです。今日は、道徳だったらぜひ里佳さんの話を!!という直子さんの推薦でゲストとしてお呼びすることになりました。

11、隠岐愛

里佳さんは、もう全身から隠岐愛が溢れている方で、多分、いや絶対。話を聞いていた人全員が、隠岐に行きたい!!と思ったと思います。

「隠岐びとの心」

里佳さんがが通信で必ずのせている言葉です。

隠岐諸島は、2013年にユネスコ世界ジオパークに認定されました。

上記のサイトに詳しくっているので良かったらご覧ください。

認定されたのは、自然の豊かさだけではありません。「人の営み」にも魅力があるということで評価されています。

里佳さんはその点にも注目され、隠岐諸島で暮らす子ども達に、郷土資料を使って隠岐のすばらしさを伝え、地域に誇りをもってたくましく生きる人を育てています。

12、郷土資料を使った授業

里佳さんが紹介して下さった授業についてお伝えしていきます。授業というより、この郷土資料の中身の紹介になりました♪

①隠岐国分寺蓮華会舞

このサイトに概要がよくまとまっていました。

この中にでも名前がでておられる「村上秀男」さんにスポットを当てた授業を作られたそうです。

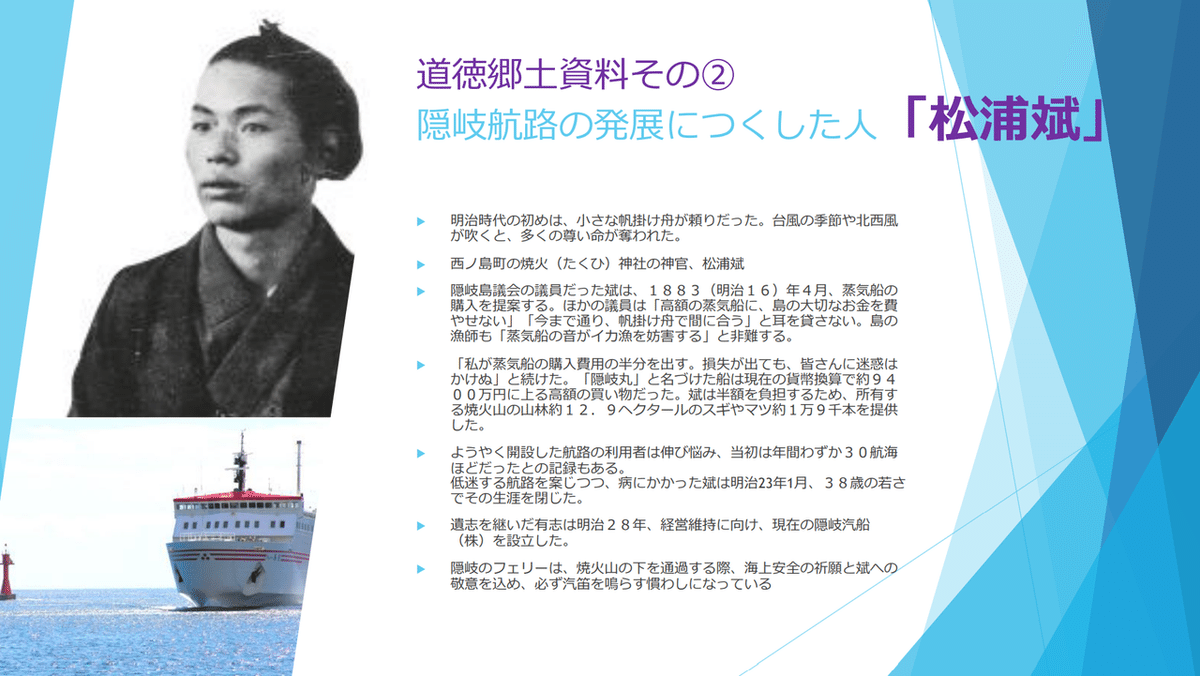

②蒸気船を購入した松浦斌

今では、本土から隠岐に行くために当たり前に使っている「隠岐汽船」この隠岐汽船についてのエピソードも授業で取り扱っておられます。

隠岐と本土の間の往来は明治中期まで帆掛け舟に頼っていたが、航海が天候に左右され荒天による遭難も後を絶たないことから、1883年4月、西ノ島町の焼火神社の神官で隠岐島議会の議員を務めていた松浦斌が蒸気船の購入を議会に提案した。しかし、同時期に航路開設を計画した個人企業が相次いで事業に失敗していたこともあり、高額な蒸気船の導入に他の議員は反対の姿勢を示し、事業が競合する廻船業者は猛烈に反対、イカ漁の邪魔になるとして漁師からも反発を受けた[1]。

島内で孤立無援となった斌だったが、当時の郡長だった高島士駿の協力を得て1884年4月、高島が代表となり蒸気船の購入を議会で発議した。他の議員からは、再び激しく反対されたが、斌が購入費用の半額を拠出、議会と折半する条件を提示して合意を得た。斌は先祖代々所有する焼火山の山林のスギおよびマツ約1万9,000本を伐採、売却して購入資金に当て、大阪商船からイギリス製の木造蒸気船速凌丸(132総トン)を1万6,000円[2]で購入、隠岐丸と改名して、1884年末に隠岐へ回航した[1][3]。

隠岐汽船Wikipediaより引用

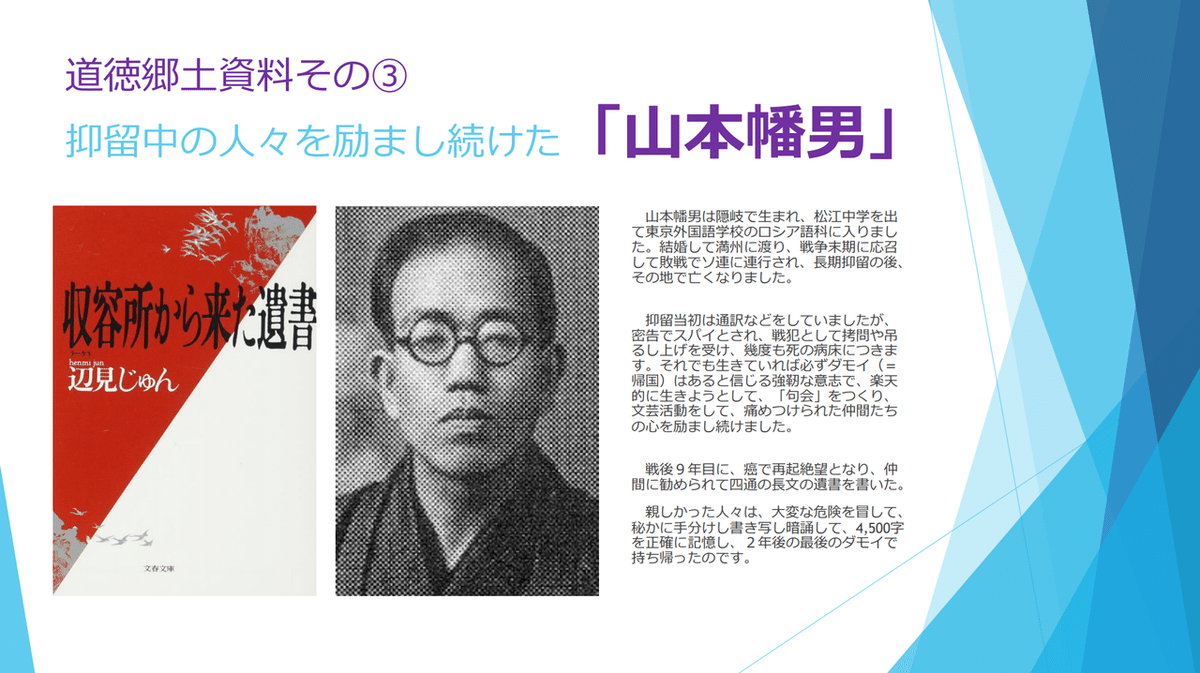

③抑留中の人びとを励まし続けた山本幡男

山本 幡男(やまもと はたお、1908年〈明治41年〉9月10日[1] - 1954年〈昭和29年〉8月25日[2])は、第二次世界大戦終結後に旧ソビエト連邦によるシベリア抑留を経験した日本人の一人。日本への帰国が絶望的な状況下において、強制収容所(ラーゲリ)内の日本人俘虜たちに日本の文化と帰国への希望を広め、一同の精神的支柱になり続けた。自身は帰国の夢が叶わず収容所内で病死したが、死の間際に家族宛ての遺書を遺しており、同志たちがその文面を暗記することで日本の遺族へ届けたことでも知られる。島根県隠岐郡西ノ島町出身[1]。

山本幡男Wikipediaより引用

私は、この話を3つとも知りませんでした。でも里佳さんから聞いてすごく興味を持ったし、実際に見てみたい、触れてみたいと思いました。

道徳の内容項目の中のC:主として集団や社会との関りに関することに

「伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度」があります。

郷土資料を使った授業では、とくに上記の内容項目について深めることができます。(もちろん他の内容項目もですが)

子どもにとって身近な郷土資料。

実際に利用している汽船について知ることで過去と現在のつながりに気付いたり、そこには私たちと同じ血の通った人間の営みや葛藤があったことに気付かされます。その気付きがこれからの社会を作っていく上での糧となるのだと思いました。

何より、この里佳さんの熱量で語られる郷土資料の話はどれだけ楽しい時間なのだろうとワクワクする気持ちが止まりませんでした!

13、自作資料

里佳さんはなんと!!郷土資料を自主制作もされようとしているのです!

題材は

「島に子供たちを…」知夫の島留学

島留学については、こちらも参考にどうぞ!

この島留学を作っていく過程を題材にされています。「今」の現在進行形の身近な話題であるので子どもたちにとってもすごく自分ごとになる題材だろうなと感じます。

隠岐地区教育研究会というところが、郷土資料「隠岐の人びと」を作成しています。

第1号は昭和55年~

第2号は平成10年~

次の第3号を里佳さんは、研究会員ではないけれども作る!!ということでこの夏に第3号(令和版・隠岐の人びと)作成合宿を行うそうです!!

「まだ資料にされていないものを郷土資料としてまとめ、活動実践に応募して最優秀賞を得て、その賞金で各学校に配布したい!!」

かっこよすぎます!!この資料作成に興味関心のある方は、ぜひご連絡ください!

14、自らが行動する

里佳さん自身、郷土資料を使った道徳の授業をしていていろいろな隠岐の人びとの想いに触れることになりました。

過去、地域にとって大切だと思うものを自らの命を投げ打ってまで守り抜いた人々がいたこと。その存在が里佳さん自身を動かしたそうです。

思うだけではなく、実際に行動に移されたそのことに驚きとステキさを感じました!

「牡丹園の復活」

郷土資料を使った授業は子どもたちの食いつきがすごくいい!とおっしゃいます。それはきっと、里佳さんが目の前の子ども達の実態をしっかりとらえ、適切な題材を選択されているからなのだろうと感じました。

里佳さんの最後のメッセージを共有させてください。

「隠岐を想い、隠岐のために行動し、また、隠岐の人びとから学んだことを、どの世界にいても役立てられるそんな生徒が増えるはず!」

今の私達のくらしがあるのは、今までの先人のくらしがあったから。そのことを忘れず。そして、今は未来につながっていくことも実感できる里佳さんの実践報告でした!ありがとうございました!

15、全体共有での話題

話を聞いたあと、グループに分かれて話をし、その後全員で共有する時間となりました。

・葛藤をうむ発問の仕方

(松元さんが分かりやすい資料を提示してくださいました!)

ここでいう「安全安心運転型の授業」は従来の道徳の授業のイメージ

「冒険運転型の授業」がこれからの道徳の授業の目指すところです。授業をしていく上で「発問」は頭を悩ませる部分であり、重要な部分なのでこの資料はかなりためになるなと感じます!ありがとうございます。

16、おわりに

今まで「道徳」から逃げてきた私にとって、そうだったんだ!と思うことばかりで、本当にあっという間の時間でした。そして何よりもっと知りたい!!という欲がむくむく湧いてくる本当に元気がでる会でした。

何となくの自分の思い込みやイメージで嫌だなと思っていることも、それらの思い込みを外して知ろうとしてみると思わぬ発見や気づきがあります。そして一面的な見方しかできていなかったことを反省させられます。

この会を通して、多面的・多角的に物事を見たり考えたりする癖をつけていきたいと思いました!

道徳ってきっとみなさんが思っているより、何百倍も面白い教科です!きっと!