教員の元気が出る会VOL.23

22回と連日開催の教員の元気が出る23回目です!

21回の時に「通知表」について考えた結果「評価(ルーブリック)」についてもっと知りたい!やってみたいとなったので、今回は、オンラインで「グーグルスプレッドシート」を使ってルーブリック評価を作ってみました。

1、テーマと参加メンバー構成

【第23回】

テーマ:「評価を元気にしよう」

参加者:小学校教員 6名

中学校教員 2名

高校教員 2名

その他 2名

*いつもの元気会メンバー10人&県外メンバー2人

2、会の流れ

今回は、ZOOM&google スプレッドシートを使ってのオンラインの会です。

①自己紹介タイム

名前+所属+元気度とその理由+夏の思い出

②ルーブリックとは

中山さんから、ルーブリックとは?について解説

石橋さんから、高校(国語)での実際の活用事例

③3つのグループに分かれてルーブリック作り

(1)中2理科「動物の生活と生命の変遷」*だ液によるデンプンの変化

(2)小学生 「行動目標」

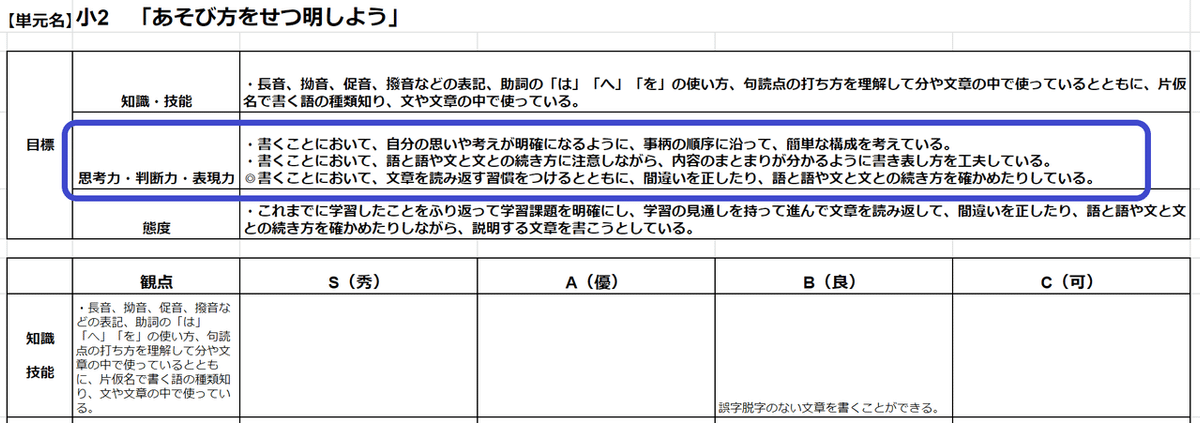

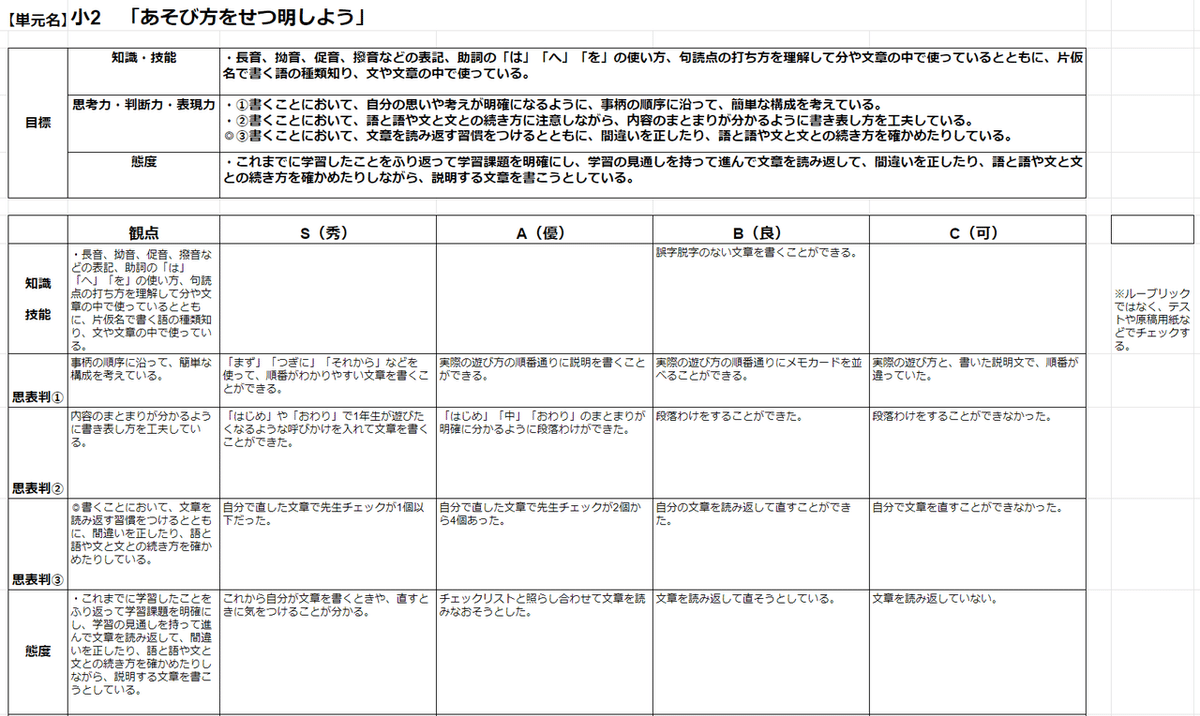

(3)小2国語「あそび方をせつ明しよう」

④全体で進捗交流

中2理科グループは、この時点でほぼ完成。

行動グループは、書いてみた物の、モヤモヤが残る状況。

小2国語グループは、接続上の問題で、ほとんどできていなかった。

⑤再度分かれてルーブリック作り

中2理科グループの3人は、小2国語グループへ移動。

⑥やってみての感想共有

*後ほど詳しく書きます。

3、ルーブリックを作ってみての感想

「百聞は一見にしかず」でした。

ルーブリックとは?

は、こちらのnoteをご覧ください。

△難しかった点

・観点が複数あると、S.A.B.Cの評価がつけづらい。

*例えば、小2国語の単元の目標の3つの観点を、そのままルーブリックの評価にもってくると、一つの観点に複数のポイントがあるので一つ一つが長くなり分かりづらくなる。

・知識、技能系の観点は、無理にルーブリックにせず、従来通りテスト等での評価で充分そう。

・個人目標のルーブリックでは、100%できるをAに設定するのは、そもそもむずかしい。

*1日の中でもできる時とできない時があって当たり前なので。レベルを設定するのは難しい。

〇今後各自で作成する際のポイントになりそうなこと

①一つの観点に一つ

②Cからつける

③Bは、できなくはないが、もう少し頑張ってほしい点があること

④Aは、目標とする観点が達成されていること

⑤Sは、A+αの何かができていること

⑥クラスの中で、だいたいAを獲得しがちな子にはSを示してあげるとよい

⑦その活動の最初にルーブリックを提示して、それぞれの目標とすべきところを把握できるようにする。

⑧個人目標の場合は、S~Cの評価ではなく、その子の好きなことをネーミングにする。

![]()

(例)サッカー好きの子だとしたらの場合

⑨教員用、子ども用といろいろなバリエーションで使いやすいようにやっていけばいい

⑩態度や思考力・判断力・表現力をみるために、事前にルーブリックがあると評価の公平性があがる。(通知表をつける際の明確な材料になる)

⑪何をどう頑張ればよいのかが、子ども自身で分かるようになる。

⑫子どもへの、的確な声掛けがしやすくなる

スプレッドシートでこんな感じで作ってみました。

当日だけでは完成できなかったのですが、後日小2国語グループの2人+私が集まって完成させました!

校種の異なる方同士(高校国語&小2担任)で単元計画を考えるのは、とても楽しかったです。

4、おわりに

この教員の元気が出る会の、一番最初の動機でもある、「教材研究を一緒にして元気を出す」が久しぶりに直結する形でできました。

一人でもんもんと、次の授業どうしようと悩むより、それを手放して一緒に考えられる人(コミュニティ)があることが、元気になるきっかけの一つになるなと思います!

次回はオンライン授業を考えよう!です。

実際にオンライン授業をされている高校の先生の話をきいたり、「google classroom」を使ってみたり(遊んでみたり?)

「google classroom」は私も初めて作ってみたのですが、すごく簡単でいろいろな昨日がついていたので、今後活用するかどうかは個人の自由ですが、自分が使えるツールを増やすという意味や、新しいことにチャレンジしてみるという意味でも、楽しい会になるような気がしています♪