【読書感想】ドラえもんを本気でつくる 大澤正彦

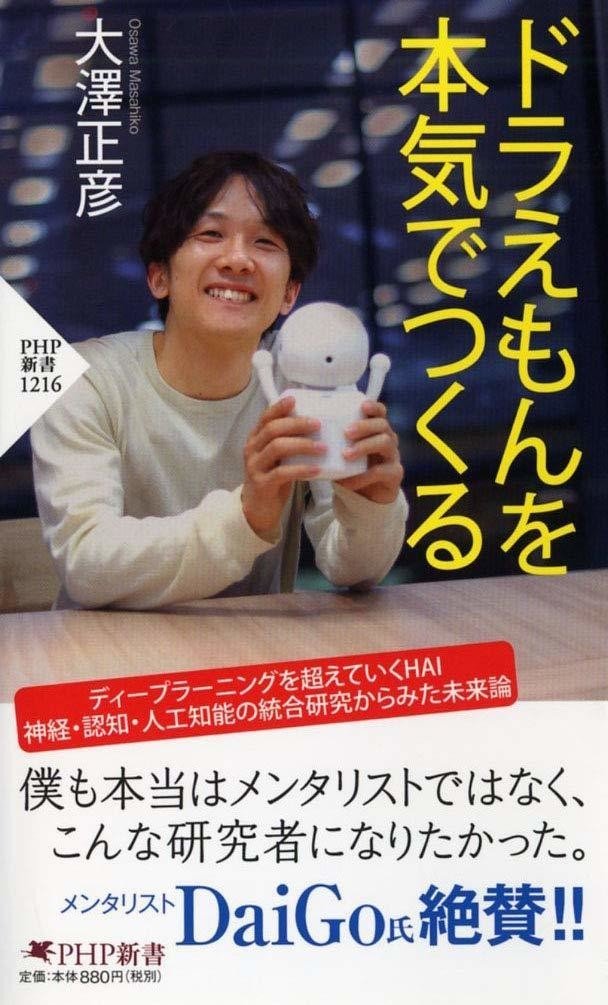

写真に写っている白いロボットは、開発進行中の「ミニドラ」です。

この本を読んだきっかけ

本の感想の前に自分の話を少し。

僕もロボット関係の仕事をしていますし、いつかはドラえもんみたいなロボットを作りたい、そういう思いでロボット事業に転職したのですが、正直なかなかうまくいかない現実を毎日突きつけられているうちに若干マヒしていました。

2019年の1〜2月頃、自分の人生で目指す方向性を改めて確認しようと思い、32歳ながら、自己分析を真剣にやった結果、やはりドラえもんみたいなロボット作りに携わりたいと思い直しました。

同じ志の人はいるかなと思ってネットで調べたところ、すぐに出てきたのが大澤さんでした。

いろんなインタビュー記事を読んで、この人は只者ではないと直感し、彼の立ち上げた全脳アーキテクチャ若手の会(WBA)に入会しました。

そして、今回彼が出版したこの本を手に取りました。

なので、ある程度の前提知識があった上この本を読みました。

著者の大澤さんについて

著者の大澤さんは、1993年生まれでまだ26歳。

子供の頃からドラえもんを作りたいと志し、ロボットやAIについての研究だけでなく、人とロボットのコミュニケーションを作っていくために認知科学分野なども合わせて研究。東工大附属化学技術高校を首席卒業。慶應理工学部も首席卒業と凄まじい成績を残しながら、全能アーキテクチャ若手の会などの組織作りも行い、仲間を増やしながら夢に向かって邁進しています。

しかも、大学1〜3年の間は、自分の価値観を磨くために、テクノロジー分野を封印し、児童ボランティアと食品販売のアルバイトを徹底的にやったそうです。

本の要点

大澤さんがドラえもんを作る上で大切なことは大きく3つだと読み取りました。

・ドラえもんの定義は、「社会的にドラえもんだと認められること」という社会的承認による定義を使うこと。そして、目の前にいる一人一人にとことん向き合ってくれるロボットを実現したい。それができれば多くの人を幸せにできる。

・自然言語処理やメカニカルな部分よりも、ドラえもんの心を実装することがカギである。そのために、言葉の喋れない「ミニドラ」のコミュニケーション力を磨いていくことをロードマップにしている。

・ドラえもんをつくる過程も含めて、いろんな人を巻き込み、いろんな人に届けて行くことで幸せを作りたい。

面白いと思ったところ

また、今回この本で強調されているのは、

HAI (Human Agent Interaction)

というAIの技術分野です。これは初めて知りましたが、あえてロボットを完ぺきに作らず、曖昧さやかわいさを持たせておくことで、人間が助けてあげたい、補ってあげたいという心理を応用して、コミュニケーションを成り立たせるといったものです。

これを突き詰めていくために作ったのが、写真に出ていた「ミニドラ」で、アニメと同じように「ドラドラ」「ドララー」などの言葉しか使いませんが、しりとりをやってみると意外にもコミュニケーションが成り立つそうです。面白いですよね。

この辺りの内容が詳しく解説されていて、ロボットというよりは心理学や認知科学系の話がこの本の半分ぐらいの印象でしたが、かなり興味深いです。

この分野は日本が強いというのもいいなと思いました。

また、面白いなと思ったのは「表出能力」と「理解能力」の話です。

人間がロボットを見たときに、そのデザインからどれぐらいの能力があるのかを自然と期待しており、期待を下回ると適応ギャップによって落胆してしまうそうです。

ミニドラは、話の理解も自分からの発信も曖昧にしてあるので、適応ギャップ

生まれにくいデザインになっています。

aiboやLOVOTはペット系なので、両方とも低いデザインですが、Pepperは喋れるし、身振り手振りもするので、かなり表出能力が高いのですが、理解能力が低いので、適応ギャップが生まれてしまうというのもなるほどと思いました。

そして、表出能力も理解能力も低い赤ちゃんが周囲に人扱いをしてもらった結果、人の知性を身につけていくというプロセスを考えると、ロボットもひとらしくなるためにはまず人扱いしてもらう必要があるのでは、というのも、納得しました。

この本を読んで、ドラえもんにたどり着く道は遠いけども、自分が生きているうちにドラえもんが見られるかもしれない、そして、自分もそれに貢献できるかもしれないと、夢を肯定された気持ちになりました。そして、大澤さんの考えている世界は自分が考えている以上に優しいなと思い、今後も応援したいなと思いました。

自分のドラえもん作りへの関わり方

ちなみに今のところWBAの活動にはあまり関わっていませんが、活動内容がかなり学術寄りだし、自分はプログラミングもあまりできないので、たまに講義を観に行って勉強したり、応援するスタンスにしています。また、WBAがきっかけで最近のAIについて詳しく知るためにディープラーニングG検定を受けたりしました。

また、せっかく自分は現在もロボット事業に直接関わっているので、目の前の仕事を頑張ることが、ロボット業界を活性化し、間接的にドラえもん作りに貢献できるだろうと思っています。まだまだ道のりは長いので、焦ってはいません。

そのうち思い直して、ドラえもん作りに直接的に関わる日が来るかもしれませんが、そのときはぜひ大澤さんと一緒にやりたいです。よろしくお願いします!