愛する神へ捧げた交響曲〜ブルックナー第9交響曲(Vol.4.4)

死の床にて

信仰の危機?

ブルックナーが交響曲9番を完成させるのに十分な肉体的、精神的能力を持ち合わせていなかったという言質があることはVol.4.1でも紹介したが、1980年代初頭に音楽学者のHarry Halbreichが同僚であるPaul-Gilbert Langevinの共同研究の元で、ブルックナーがほぼ毎日行っていた祈りの記述が1892年(死の4年前)にはすでに途絶えていて信仰に迷いを生じていたと仮定した。そしてブルックナーは一種の「破滅的な思考」に陥り、フィナーレを完成させる動機を失っていたことを示唆していた。

しかし2001年リンツの国際ブルックナー研究所のElisabeth Maierが「秘められた個性 ブルックナーの私的メモ」という論文を発表して、ブルックナーが1892年以降に書き留めたもの、さらには死の前日に書き留めたものも含めてブルックナーの祈りの記録を明らかにして(一部は復元も行う)1892年以降に信仰を放棄していなかったことを立証した。

lisabeth Maier: Verborgene Persönlichkeit. Anton Bruckner in seinen privaten Aufzeichnungen (Anton Bruckner. Dokumente & Studien 11). Musikwissenschaftlicher Verlag, Vienna 2001 (2 Volumes).

「愛する神へ」の構想

SPCMのメンバーである音楽学者のベンヤミン・グンナー・コールスとJ・A・フィリップスは、ブルックナーは作曲開始の時点で既に自分の頭の中に明確な構想があり、スコアの中での個々モチーフの位置づけ、前後の関係性や整合性を考えながら作曲をしていたとしている。この方法論は、彼が作品全体の構造を非常に明確に把握していたことを如実に示している。

要するにブルックナーは作曲の発端から自分自身が何を目指しているのかを知っていた。

ブルックナーは死の間際まで「信仰の危機」に陥ることなく、当初から描いた「愛する神へ」捧げた交響曲の構想に基づいた作業をし続けていたのだ。

フィナーレの姿 その3

振り返る人生

ブルックナーが自作引用すること自体は多くの例があり不思議なことではないが、死を意識し始めたこのフィナーレにあってはその引用が意味するところが大きい。

こと第7番交響曲や第8番交響曲の第1楽章主題が出るに至っては「人生の総ざらい」が脳裏によぎらざるをえない。

7番交響曲第1楽章主題の引用 ラトル&ベルリンフィル音源では16'47"〜

8番交響曲第1楽章主題の引用 ラトル&ベルリンフィル音源では19'21"〜

8番交響曲第1楽章主題の引用反復 ラトル&ベルリンフィル音源では20'15"〜

コーダ 2021/22年版の改訂

フィリップスのコメントによると、2021/22年版の改訂のポイントは大きく分けて2つ。

1)再現部のフーガ16小節分は初期の1992/1994年版のアイデアに戻していること。

2)1992年〜2012年版のコーダ全楽章主題統合を撤回して、遺されたスケッチを元に新たな復元。

Vol.4.3の最後で言及した通り、ボーゲン(二つ折り4面五線紙)はここに至り散逸しており、遺された断片的スケッチから音楽を創作せざるえない。

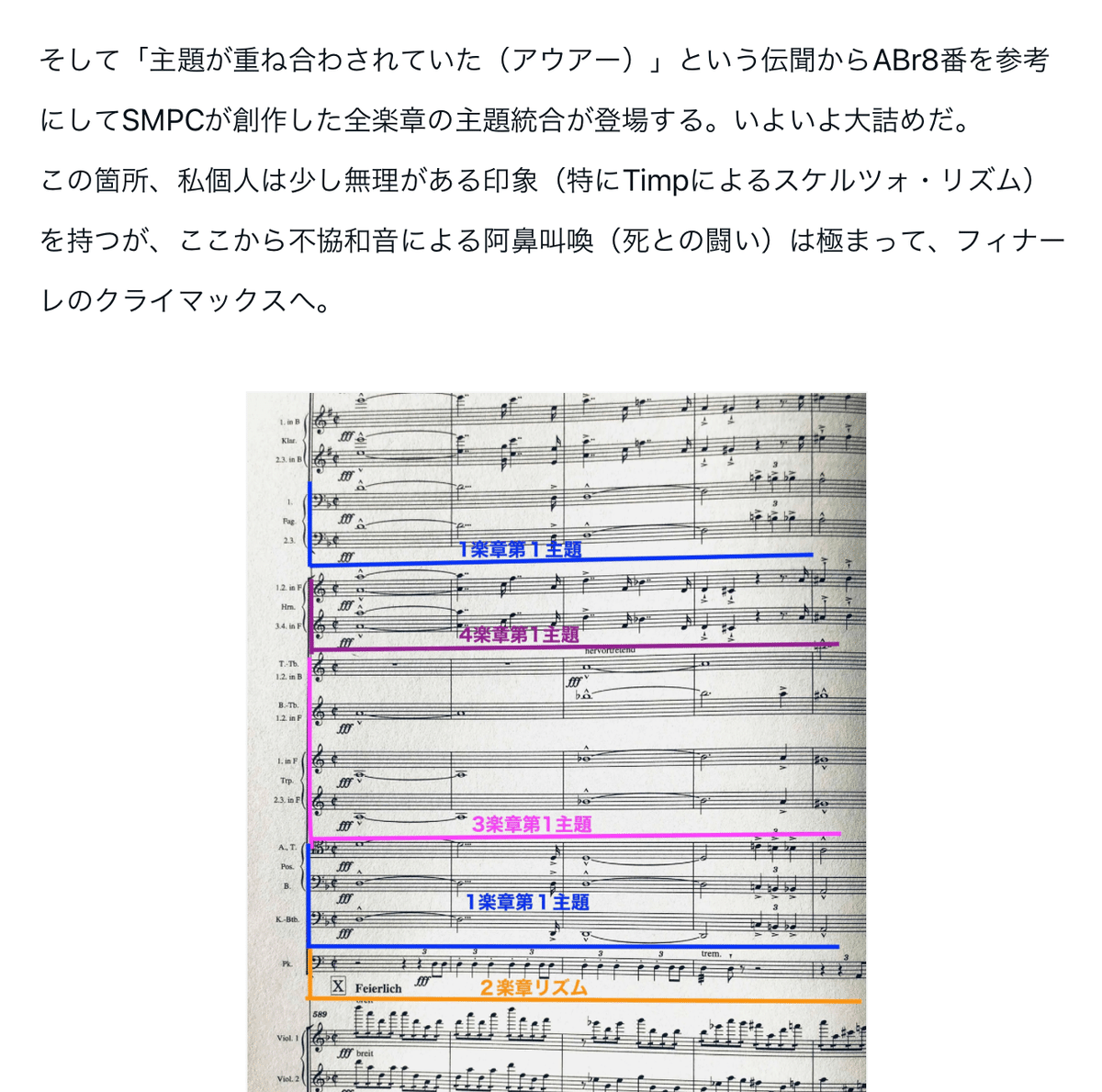

SPCM編纂者は唯一の根拠である伝記作家マックス・アウアーが遺品の中で見たという「主題が積み重なっていた」という証言を元に(それ以外の物理的根拠はひとつもない)、1楽章第1主題、スケルツォのティンパニ・リズム、アダージョ主題そしてフィナーレ主題を統合した壮大なコーダを創作し、1992年版から採用してきた。

しかしフィリップスが2021/22年版で行った改訂のうち、最も大鉈を振るったのはこのコーダの全楽章主題統合であった。

彼はこれをばっさり切ってしまったのだ。

フィリプスはアウアーの証言は取るに足らないものとし、SPCM創作についても、アダージョ楽章主題がニ短調の主音で始めることの違和感(元々この主題は属音から始まることから作曲家が図った和声機能から逸脱していることへの異論と捉えるべきか)、スケルツォのティンパニ・リズムは「形骸化」しているとしてこの主題統合を批判した。

フィリプスの新たなコーダ補作

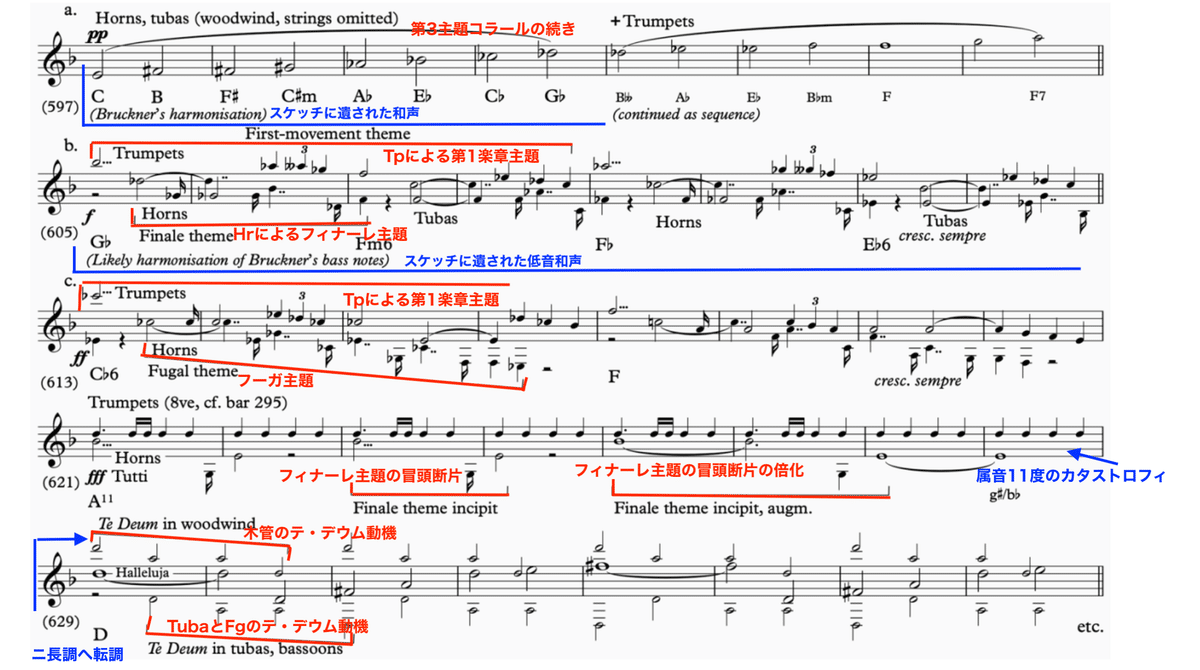

こうしてフィリップスは主題統合を撤回して第3主題コラールを壮大に回帰させた後に、遺されたスケッチを元に以下のような補作・創作を行った。

上記の譜例にあるように、遺されたスケッチにあった作曲家の和声設計を元に第1楽章主題とフィナーレ主題の合体、そしてフーガ主題を絡めて転調していく音楽を16小節分を創作。

全楽章ではなく、1楽章の主題とフィナーレの主題を重ね合わせて、この交響曲の総括をするという形をとったフィリップスのコーダは今後様々な意見が出ることだろう。

以下、J・A・PhillipsによるMIDI音源の2021/22年版では20'22"〜21'38"が新たに改訂されたコーダ。

そこから後、21'38"以降の8小節間は音楽に暗雲が漂いはじめ、死のファンファーレが繰り返し鳴り響く中、属音11度による不協和音のカタストロフィを再度迎える。

音が衝突する凄まじい音響。

死との葛藤、闘いが再び襲う。

アレルヤ(神を称える)

そして、

死の恐怖を超克して、ニ長調の神の讃歌を迎える。

「2楽章の『アレルヤ』をもう一度フィナーレで使おうと思う。感謝しても感謝しても足りない主への讃歌でこの交響曲を終えるようにと」ブルックナー

このニ長調の終結部分については、2004年改訂版までは直前の属音11度の不協和音が叩きつけられた後に総休止となり、最弱音のテ・デウム動機の刻みに乗ってアレルヤ動機が次第に起き上がって壮大な讃歌を築く設計になっていた。

1992年版を録音したアイヒホルン盤、クレジットでは1983-2007年版と記載されているボッシュ盤(2007)などでこの終結部分を聴くことができる。

しかし、2012年版そして2021/22年版からは不協和音から一挙にfffのニ長調に突入する形に変更した。

これは恐らくSPCM編纂者がテ・デウムの終結つまりコラールが高揚して変ロに嬰ハという緊張する和声からfffのハ長調に突入する形を参考にしたのではと推測する。

とするとSPCMはブルックナーが望んだ「4楽章の代わり」以上の想いを汲んで、この終結部分を「テ・デウム」に重ねながら神への讃歌としたのでないだろうか。

そのfffのニ長調終結部については、遺された和声移行を記したスケッチを元に、テ・デウム動機、3楽章第1主題後半の動機(SPCMはこれを「アレルヤ」動機とした)そして1楽章主題を合体して「神を称える」讃歌を完成させる。

かくしてSPCM補作によるフィナーレはアレルヤ動機によるトランペットの壮麗なファンファーレが木霊する中で閉じる。

この9番交響曲全てにおいて、ブルックナーが過去に例がないほどの不協和音と峻厳の音楽を構築していたのは、ひとえに「自らの死に向き合おうとした(アーノンクール)」からなのだ。

最後の審判的な1楽章、煉獄のスケルツォ、贖罪の3楽章、孤独と死の恐怖をフィナーレで描き、それらを超えて神への賛美に到達する。

作曲家は身に迫る死と向き合い、それゆえに神による救済と感謝を必要とした。

これこそが「愛する神へ」捧げた第9交響曲の全貌ではないか。

1楽章のニ短調。

フィナーレの最後のニ長調。

共に「D音」を巡る調性。

すなわち「Deus神」を巡る調べなのだった。

私は、あなたを永遠に褒め称えます

Vol.1冒頭で紹介した故事を今いちど思い出そう。

稀代の鍵盤奏者だったレオンハルトが生前に望んだ葬儀の音楽、

バッハのヨハネ受難曲の最後のコラール。

ああ主よ、あなたの愛しい天使に命じて

最期の時に、私の魂を

アブラハムの懐へと連れて行って下さい。

この身体をその小さな部屋で

安らかに、苦しみも痛みもなく

最後の審判の日まで、休ませて下さい。

そして、私を死から目覚めさせて

この目で、あなたを拝ませて下さい、

喜び溢れて、おお神の御子よ、

私の救い主、恵みの御座よ!

主イエス・キリストよ、私の願いを聞き入れて下さい。

私は、あなたを永遠に褒め称えます!

このコラールの歌詞を読むたびに、

篤い信仰心を持っていたブルックナーの最期の想いも感じる。

彼は最後の作品を以て、

究極の信仰告白をしたのではないだろうか。

このシリーズ、了