愛する神へ捧げた交響曲〜ブルックナー第9交響曲(Vol.2)

「この世の暗部・相剋」のスケルツォ

さてブルックナー9番の2楽章。ティーレマンは映像対談で「スケルツォは(演奏)難しくはない」と語る。

実際この楽章はスケルツォという性格もあり複雑な構成ではない。

一方で彼は「これ以上に激しいスケルツォは(作曲家は)書いていない。年を重ねた円熟とは対極にあり(良い意味で)全く円熟していない」とも語っている。

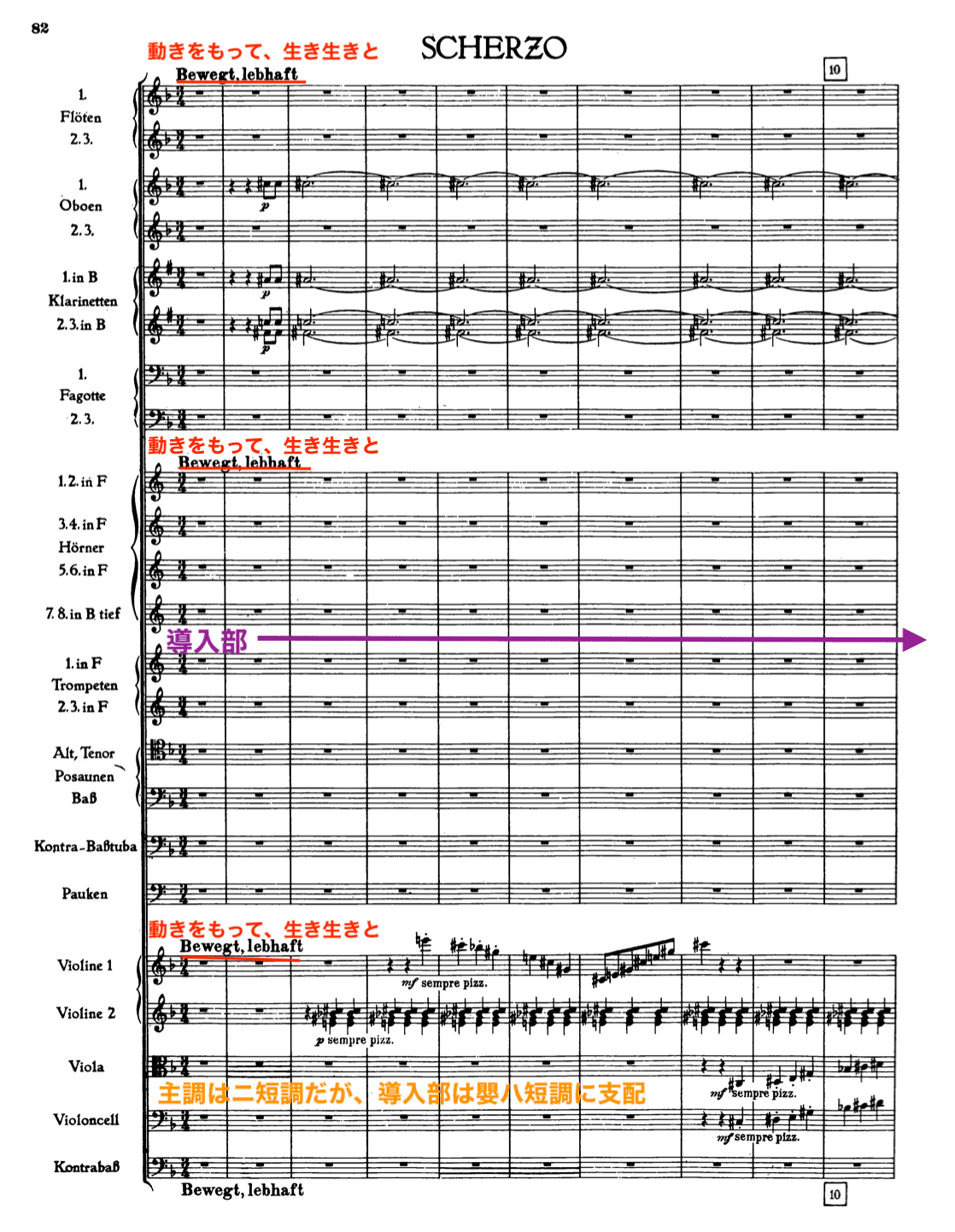

このスケルツォは導入部が41小節にも渡っており、1楽章と似た様な構造という指摘もある。

またこの導入部は主調ニ短調ではなく嬰ハ短調的で落ち着かない浮遊した感覚で進行する。大野和士が指摘するようにそこへ不意にffの二音(D)連打の主題が襲う。

大野「こんな違う調がずっとあってD-moll(ニ短調)がくる。ショックですね」

「そこにすぐこれ(ニ短調)に属しない和音(嬰ハ短調)が鳴る」

「危険な世界を垣間見ている感じです」

「今まで信じていた神へ通じる安楽な純粋な道ではない、何かしらこの世の暗部、この世の相剋を見つけ出したのではないか」

主題はニ短調と嬰ハ短調が交差するために音がぶつかり合う上に、強音による連打と相まって暴力的・バーバリズム的な印象をいやがうえにも与える。

この感覚がティーレマンをして晩年の円熟とは無縁な音楽と言わせしめる。

ブルックナーのビート感とは?

「面白いですよね、最初にニ短調、次に嬰ヘ長調なんて(ティーレマン)」とあるように2楽章トリオはスケルツォのニ短調から遠い嬰ヘ長調という意外性のある調で進む。その上、従来のトリオとは異なりスケルツォより「速いschnell」テンポをとるという異例さだ。

ところで2023年PMF音楽祭で聴いたダウスゴー&PMFオーケストラによる演奏はSPCM版によるフィナーレ付きが話題になったが、両端楽章を2/2アラ・ブレーヴェとしたブルックナーの意図を汲んで速めのテンポだった。かつ交響曲全体の整合性をとるためにスケルツォそしてトリオもとにかく異例の速さだった。

だから例えば147小節目からの「allmählich bewegterだんだん活発に」は駆け抜ける速さの中で更に加速するので、さすがに破綻しかけていた。

ホルンの実音Hが醸す不協音も不思議だ。

このダウスゴー&PMFオーケストラの演奏に関しては会場やSNSでもその賛否があったが、佐伯茂樹氏も指摘するように、そろそろ「荘厳・重厚・壮大」というブルックナーのイメージを見直すべき時が来た(「新名曲解体新書」佐伯茂樹著 2020年音楽之友社)と思うので、ブルックナーが記した2/2拍子の意味合いを感じながら新たな視点によるテンポ感も必要だと私自身は感じている。

コールス版の勇み足?

2005年コールス版の2楽章の終結にはかっこ付の奇妙な指示がある。

[attacca](楽章と楽章間の間を切れ間なく演奏する)

このかっこ付のattaccaは実は1楽章、3楽章の終結にも付されているのがコールス版の特徴である。

自筆楽譜やノヴァーク版にはこうした表記は見られない。

コールスによる注釈ではブルックナーは次の楽章へ繋げる拍節感あるいはテンポ感の連続性を望んでいた形跡があるとして、作曲家は明記していないがかっこ付のコメントとして記載したとする。

つまり切れ目なく演奏せよ、というよりビート感の連続性を感じるように次へという感覚であろうか?

しかし作曲家に由来しないだけに、これはやや勇み足な記載のように思える。

さて2楽章を総括しよう。

ティーレマンの言う様に他の楽章に比べて演奏は容易いのかもしれないが、このスケルツォもまた調性、響きそしてテンポ設定どれもが円熟を拒む野心的な大胆さがある。

強烈な音響が空間を裂き、煉獄的なデーモニッシュさが顕にする。

正に「この世の暗部・相剋」を見ている音楽なのかもしれない。

次回その3は作曲家が「自分が書いた最も美しい曲」と言った3楽章について。

この項、了