図書館員、自由研究少年少女と格闘する 今夜のおかずは卵焼き編

昔々、民俗学者の父柳田国男はとある疑問に思い当たった。日本のどこにでもいる蝸牛(かたつむり)……あれの呼び名はでんでん虫、マイマイなどと多様だが、いったいどこでその区切りはできるのだろう? 気になったら夜も眠れねぇ性分なのか、日本全国調査をしてみることにした。

……他にやることないんかい、などと思ってはいけない。そういう「何のためにやるんだ?」的なことを大真面目にやるからこそひとつの学問の始祖として名を遺しているのである、たぶん。

そんな柳田翁を思わせる少年は宿題スタート7月組の筆頭のように現れた。お菓子のコパンのパッケージの男の子のような風貌の少年はカウンターにやってくると、堂々と自分のやりたい研究と探してほしい本について語り始めた。

「卵焼きにはお砂糖を使った甘いのと、お出汁を使ったのとがあって、関東と関西で違うのだと聞きました。僕はその境目がどこにあるのかを調べたいと思っています。そういうことがわかる本を教えてください」

『蝸牛考』ならぬ『卵焼き考』である……確かに、言われてみたらどこからなんだろう? しかしそんな本見つけられるのだろうかと不安になりつつ検索をかけていく。

こういう場合調べるのは、まず「卵」そのものについての本。こういう本は意外と大人向けも子供向けも出版されている。

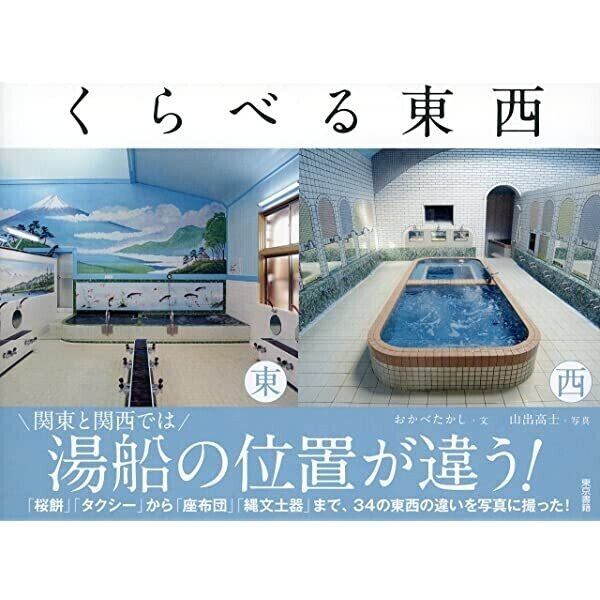

もうひとつは「関東・関西の文化」についての本。近年話題になった本の中に『くらべる東西』というのがある。

「湯船の位置が違う!」というコピーが印象的なこの本は関東関西の、たとえば「桜もち」「銭湯」などはどう違うかを見開き写真で一目瞭然的に比較している。この中に卵焼きの味付け勢力分布図があったりしないかな……という感じで案内して行ったのだけれど、卵焼き境界線についての文献は発見できなかった……

コパンくんは残念そうだが、方針を変えたいと再びカウンターまで申し出てくれた。そして次の案に伴う本を探してくれと言った。

「卵焼きには色んな味付けがあります。僕は5種類くらい自分で作ってみたいので、作り方を紹介している本を教えてください。大人向けの本でもかまいません」

……偉い。

自分が子供の頃にはこの発想はなかった。本を見てまとめれば自由研究だと思っていた。まさか実践しようとは!

……後にコパン少年が日本料理界の大家として名を馳せる、卵焼き界のレジェンドになるとは、この時、図書館員には知る由もなかった……とかならないかな。なって欲しいな。

それじゃあお探ししましょうと、色んな卵焼きを探した。雑誌dancyuの出している『日本一の卵レシピ』を皮切りに、なるべくネタかぶりしないよう卵焼きを検討したコパンくんは最終的に数冊をチョイスして貸し出ししていった。

また、日本人と卵食について書かれた本を読みながらふむふむ言っていたのだが、江戸時代にヒットして今では静岡県袋井市の名物になっている料理「卵ふわふわ」のネーミングセンスに軽くカルチャーショックを受けていたようだ。

「たまごふわふわって……」

日本では江戸時代になってようやく卵を食べるのが一般化したそうな。それ以前は仏教的に生き物食べるなみたいな戒律で卵は食べてはならないものだったそうで、食べるようになっても病気の時に精をつけるためのいわゆる薬のような扱いだったらしい。

が、長い長い江戸時代、中期の頃には「卵うめぇじゃねぇか」と食卓に並ぶようになっていく。時期によっては高級品だったとも言うし、そうかと思えば長屋住まいの大工さんが生卵パカッと割ってご飯にかけてさらさらっと食べて仕事に行くなんて記述もある。

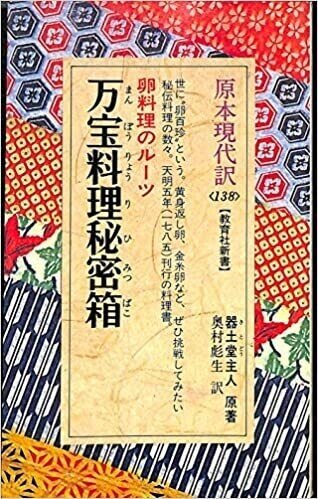

で、そんな卵をはじめとしたいろいろな食べ物の美味しい調理法を研究した本『万宝料理秘密箱』またの名を『卵百珍』が江戸時代に出版され、その中に件の《卵ふわふわ》が登場するわけだ。将軍様に献上されたこともある高級料理だったそうな。

「上様、こちらがたまごふわふわにございます」

「おお、待ちかねたぞ。じい、これが例のたまごふわふわなのだな?」

「はっ、たまごふわふわにございます」

「ふわふわなのだな?」

「ふわふわにございます」

と恭しく差し出されているのを想像するとコパンくんじゃなくてもちょっと可笑しい……まあ、将軍や殿様は毒味やらなんやらで食べるものは冷めて味も素っ気もなくなった食事をぼっち飯するのが通例だったらしいけれど(だから『目黒のさんま』を食べた殿様は「美味っ! なにこれウマい!」とびっくりするのだ)、その頃からふわふわというオノマトペが存在しているのだ。甘味好き女子がパンケーキを食べて、「ふわっふわだねっ!」と喜んでいる現代から遡ること数百年前には徳川将軍が「ふわっふわだなっ!」と喜んでいたのかもしれないから言葉というののは面白い。

ちなみに、卵焼きの味付け調査は柳田国男の意志を継いだ《日本なんでも境界線倶楽部》の皆さんが熱い想いで調査をしてくれて……いない。そういう団体を発足して調査報告を出版してくれると図書館員としてもレファレンスに大変役に立つので誰か立ち上げてくれないかな。

というわけでインターネットで調べてみるとJタウンネットさんがこんな調査をしていた。

卵焼きの「甘い・辛い」境界線は福井・岐阜・三重にある!?

https://j-town.net/2015/09/25212476.html?p=all

この調査によると全国的には甘い卵焼きの方が多いらしい。けれども東北などは隣り合った県同士でも味付けが違うという調査結果も見られる……大昔と違って今では北海道の人と沖縄の人が結婚するのも普通の時代だ。卵焼きに限らずいろんな料理の家庭の味があっちこっちに分散融合し、クックパッドや料理YouTuberのレシピが伝播してハイブリット化が進んでゆくのだろう。

コパン少年はあれからどれくらい卵焼きを作ったのだろうか? 何味がお気に入りになって、どんな自由研究を発表し、どのように卵焼きが食卓に並んだのか……訊いてみたいなぁと思いながら今日も別の子の自由研究本探しを手伝っている。