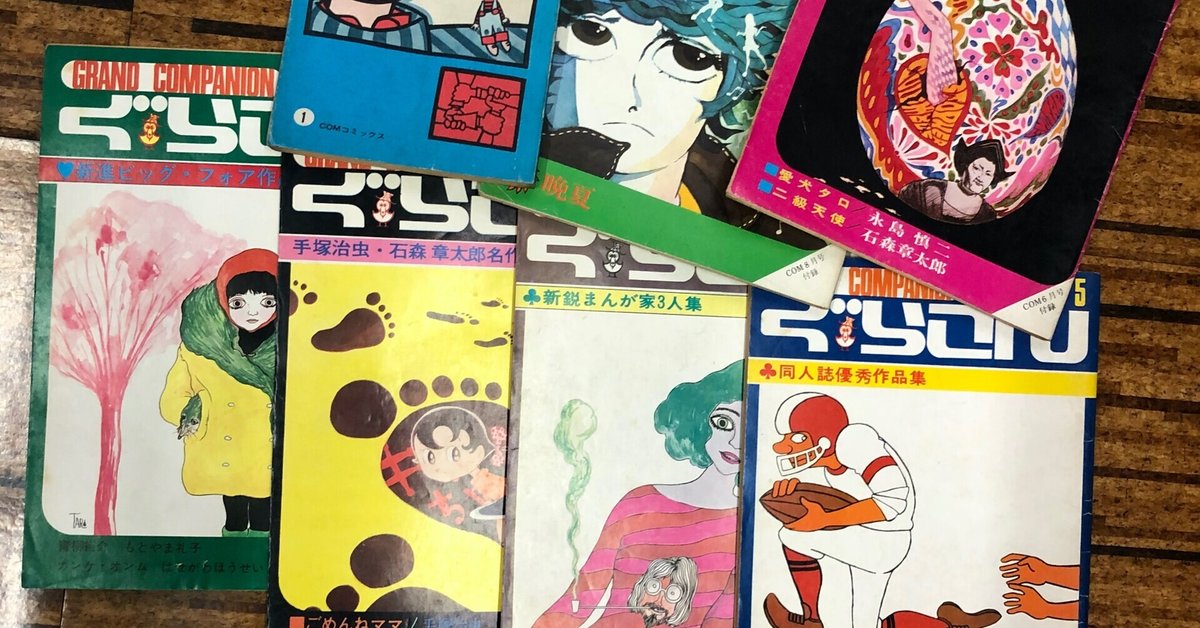

No.205 僕の本棚より(5)伝説の漫画雑誌「COMこむ」その2/ コミックマーケットの源流「ぐら・こん」出身の熱き俊英たち

No.205 僕の本棚より(5)伝説の漫画雑誌「COMこむ」その2/ コミックマーケットの源流「ぐら・こん」出身の熱き俊英たち

(No.204の続きです)

「COMこむ」昭和42年(1967年)から昭和48年(1971年)まで5年間刊行の月刊誌、昭和50年(1973年)1号だけ復刊された。付録を含め合計で68冊、僕が小学6年生、間もなく中学生になる時から、高校生活を終えようとしている青い春の一期間に接し、僕の価値観の一部を形成してくれた漫画雑誌である。

創刊号で手塚治虫が述べたように(No.204)、漫画雑誌「COM」は新人漫画家の登竜門としての役割を担おうと試みた。具体的には雑誌の最後20数ページほどの紙面に、漫画家真崎守(文筆時には峠あかね)を中心に「ぐら・こん」コーナーが設けられた。「Grand Companion」を略したもので「まんが予備校」の副題も付けられていた。商業誌としてはかなりのスペースを充てる判断に、反対も少なくなかったようだが、読者からの人気を得るに連れて掲載ページも増えていった。

5年の発刊期間内に、何度か編集上の変更はあったが「ぐら・こん」の柱は二つあったと言える。一つは「児童まんがコース」「青春・実験まんがコース」「1コマ・4コマコース」などに分類された新人漫画家たちの登竜門として、投稿を指導・採点する「まんが予備校」と名付けられたコーナーだった。優れた作品には新人入選を冠し、終刊までに22人の新人漫画家が受賞した。「入選」までに至らず「佳作」「もう一歩」にとどまった人たちの中にも、後に大きく羽ばたく漫画家たちの名前も散見される。

「日本全国の漫画家の卵の刺激の場・漫画マニアの集まりの場」として、「COM」終刊までに「ぐら・こん」が果たした役割の大きさは、今も語り継がれるものである。情報を入手するのに手間ひまのかかる、志を同じくする者との出会いに枯渇している時代であった。全国誌である「COM」の「ぐら・こん」を母体に、全国各地に「ぐら・こん」支部が作られ、ごく少数の漫画家志望の人に作成されていた「漫画同人誌」が一気に広がることになり、この動きが現在の「コミケ」こと「コミックマーケット」に繋がることとなる。

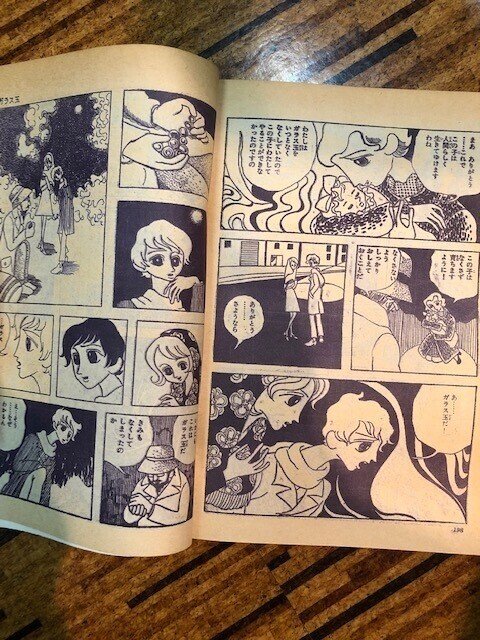

昭和42年1月、創刊第2号に掲載された、表紙も含め僅か7ページの岡田史子「太陽と骸骨のような少年」は、間もなく中学生活を迎える僕に「感性」だけで漫画作品が成立できる凄さを見せつけ、同時に「詩情」と「饒舌」が同居する危なっかしさを感じさせた。一年後に発表され新人入選作となった「ガラス玉」は、岡田史子の文学性が程よく醸し出され大好きな作品となる。この後岡田史子は「COM」執筆者の常連となり次々と作品が掲載されるのだが、終刊に向い迷走してゆく「COM」に重なるように、「COM」の寵児と言える岡田史子の輝きが失われていくようで寂しかった。

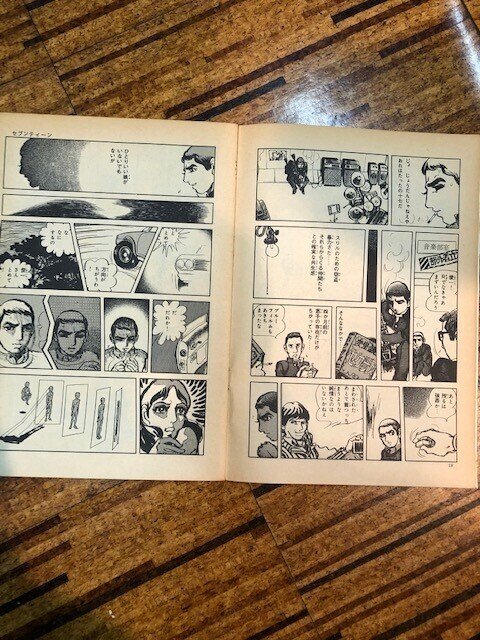

もう一人「COM」だからこそ産まれ得た漫画家として、宮谷一彦の名前を挙げたい。創刊第5号で新人入選作となった「ねむりにつくとき」では、まだ荒さも目立ちそれほど好きな漫画家でなかったが、短編「セブンティーン」で見せた独特のコマ割りと表現方法は、鋭利なナイフで登場人物たちが切られ血が滴るような斬新さがあった。その才覚も「ライクアローリングストーン」では空回りしているようで、岡田史子同様、ついていけなくなった感覚が残った。

絵の巧みさ、独特の感性、その実験精神で岡田史子と宮谷一彦は、カリスマ的な人気を博した、いや今も心掴まれる年若き読者もいることだろう。僕にとっても、この二人はただ一作だけで僕を魅了し、今も心に残る漫画家であることに変わりはない。

高知・土佐の漁師の世界を描いた作品「土佐の一本釣り」で知られる青柳裕介、福岡・博多の中学生たちの青春を題材にした「博多っこ純情」の作者はせがわほうせい(長谷川法世)の二人は「COM」の実験精神を受け継ぎながらも、大手出版社発行の青年向け商業誌「ビックコミック」「漫画アクション」で、それぞれの故郷の情景を描く漫画家として個性を発揮し人気も得た。

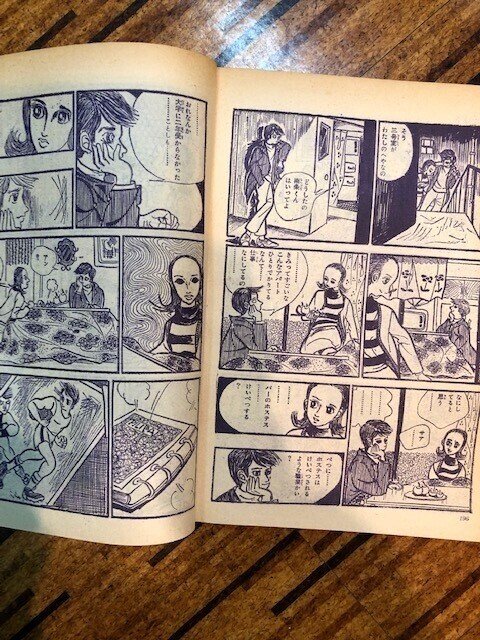

個人的には「COM」出身の新人漫画家の中で青柳裕介が一番好みだった。大学浪人生の焦燥感を描いた新人入選作「いきぬき」、性の目覚めと若者特有の怒りを描いた「陽炎」、吃音の男性を描いた「夢幻」、少女との交友が悲劇で終焉する「踏切」、いずれも当時の大手出版商業誌に掲載するには不適格と判断されるであろう「毒」を含む作品群には驚愕した。青柳裕介自身は意識して、その毒を隠したのだろうか、捨て去ったのだろうか「土佐の一本釣り」主人公の純平の爽やかさには、一抹の違和感を感じたものだ。

青柳裕介が「作風を変えて」漫画家としての地位を確立していったとすると、日野日出志(星野安司)と諸星大二郎(諸星義影)は「独自の世界観を推し進めて」特異な地位を築いていったと言える。

日野日出志(星野安司)は「COM」の初期、炎天下の中での武士の苛立ちから起きた悲劇を描いた「つめたい汗」で第5回新人入選作に輝いた。独特のタッチは感じたもの自分の好みからは外れていた。数年後、実にキミの悪い絵柄のホラー漫画家日野日出志が「COM」の星野安司と同一人物と知った時「つめたい汗」との微かな共通点を感じたものだ。現在、日野日出志のホラー漫画は、日本のみならず世界にもファンが多いそうだ。

諸星大二郎(諸星義影)は、昭和45年「COM」後期に「ジュン子・恐喝」で第17回新人入選作を獲得している。絵に関しては邪魔とも言える荒い筆致で「下手くそ」が第一印象だった。その一方、ストーリー展開、登場人物の感情の描き方、何気ない脇役の描写がやけに上手く舌を巻いた。

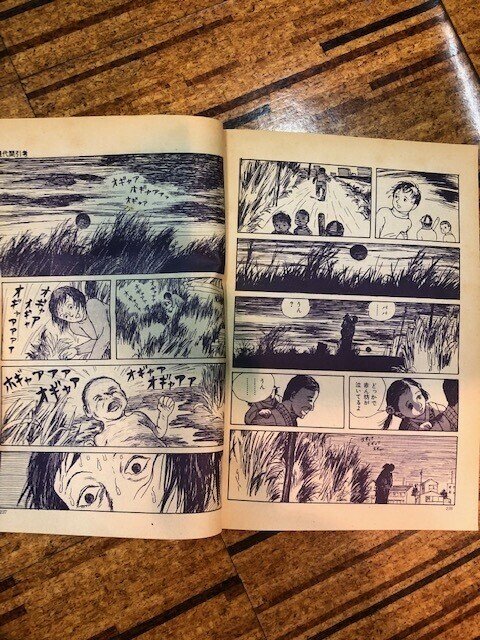

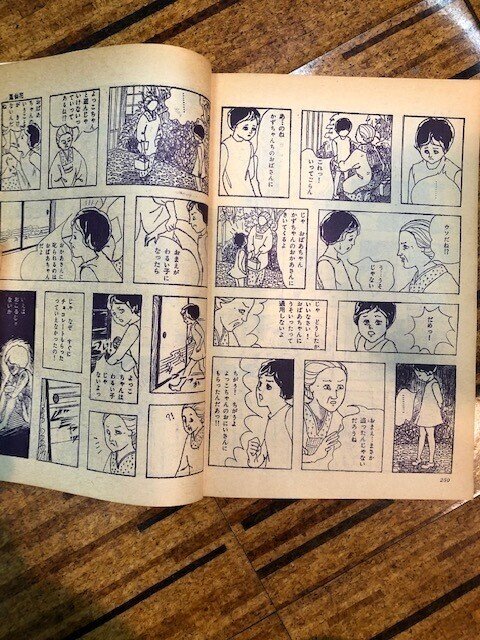

数ヶ月後に掲載された「現代間引考」で、諸星義影は白痴の少女の家庭と彼女が草むらの中で出産する出来事を描いた。出産後に逃げ惑う少女の目の描写は忘れられない。青柳裕介「踏切」以来の衝撃で、幼馴染の友人哲ちゃん(彼の話はいずれじっくりと書かねばならない)を捕まえ「凄い漫画家が現れた!」と騒いだが、哲ちゃんは「ええ、あんな暗い話好きなの、信也くん」と一笑に付されてしまった。

その十数年後だったか「西遊妖猿伝」を読んだ哲ちゃんが、漫画から離れてしまった僕に熱く「これは凄い漫画だよ!読んで見たら」と勧めてくれた。僕の返答は、軽く茶化した言葉「『現代間引考』の漫画家だよ。凄いだろう、オレの先見の明は」だった。「新世紀エヴァンゲリオン」の庵野英明や、スタジオジブリの宮崎駿を始め、各方面にも諸星大二郎のファンは多いと聞く。

少女漫画界で活躍した逸材たちの中にも「ぐら・こん漫画予備校」への投稿者は多い。彼女たちによって描かれた作品や思い出を思い付くままに挙げてみる。

この記事の初めに挙げた岡田史子の「ガラス玉」は新鮮だった。それまでの漫画にはあまり見られなかった彼女の作品の文学的要素と詩情は、次に続く女性漫画家たちに多大な影響を与えた。少年漫画誌よりも少女漫画誌に文学的な香りを漂わせる作品が多い現状は、岡田史子の幻影と彼女に続く世代が娯楽性を加味した側面があると断定するのは言い過ぎであろうか。

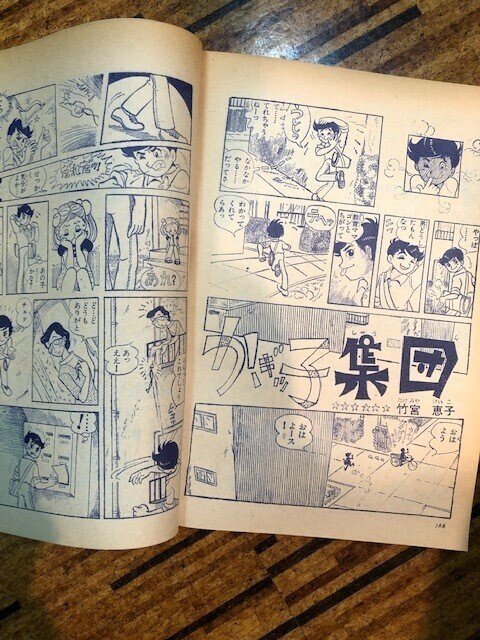

早くから「ぐら・こん」に投稿していた竹宮惠子の名前は覚えてしまって、ようやくと言って良いか「かぎっ子集団」で第10回新人入選作となった。特に目新しいところはなく、手堅くまとめられている癖のない作風は、商業雑誌に向いていたのか、「風と木の詩」「地球へ…」などの人気作品を産み出した。20年ほど前、京都精華大学マンガ学科の教授に竹宮惠子が就任したときには、懐かしい名前との再会に喜び、漫画を大学で教える時代の到来に感慨深くもあった。

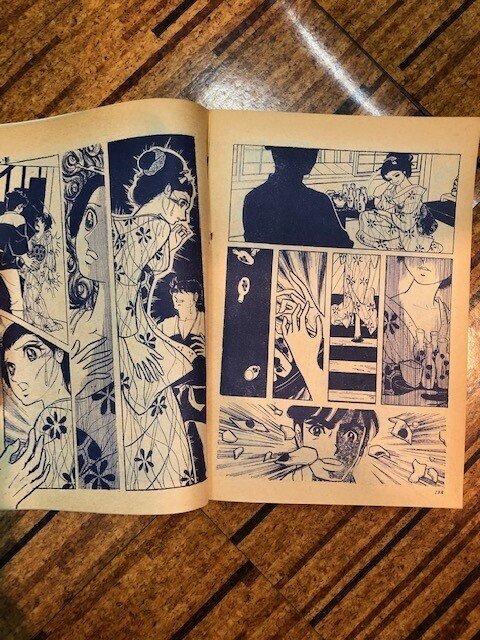

「先生にしつもーん」などのコミカルな作品で人気のあったもとやま礼子も「COM」の新人入選作を「白い影」で獲得している。全編吹き出し(セリフを書く雲形のスペース)なしの悲恋時代劇で、後の作品群との共通点はすくない。絵の構図が巧みで、個人的にはかなり好きだった。

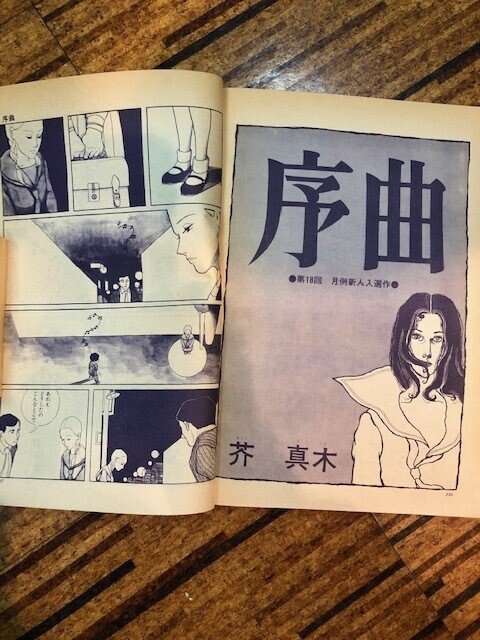

後に漫画原作者に活躍の場を移す芥真木、毎月のように投稿を続けた努力家神江里見、小説の技法を思わせるストーリー展開で独自の世界を築いたやまだ紫、抜群の画力を持っていた忠津陽子、男性誌でも活躍した「24年組」山岸凉子、女性漫画の王道の画風を持った河あきらなどが「ぐら・こん」から羽ばたいた。

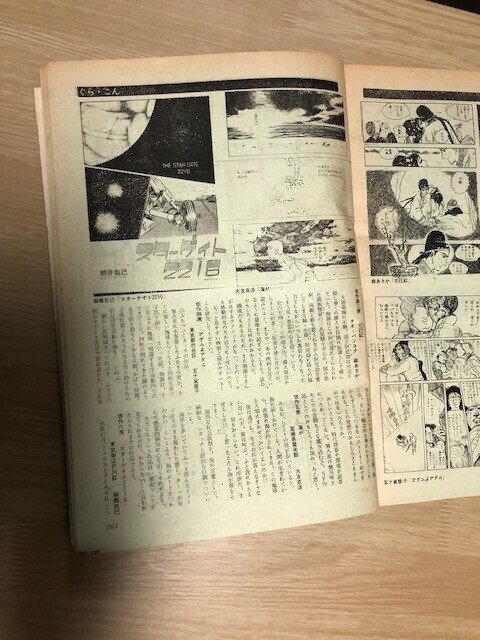

男性漫画家たちも負けてはいない。大ヒット青春野球漫画「タッチ」のあだち充も高校生の頃から常連投稿家だった。最初から絵のうまさは際立っていた。世界的にもファンの多い「AKIRA」「童夢」の作者大友克洋の名前も「ぐら・こん」の中に小さく見える。

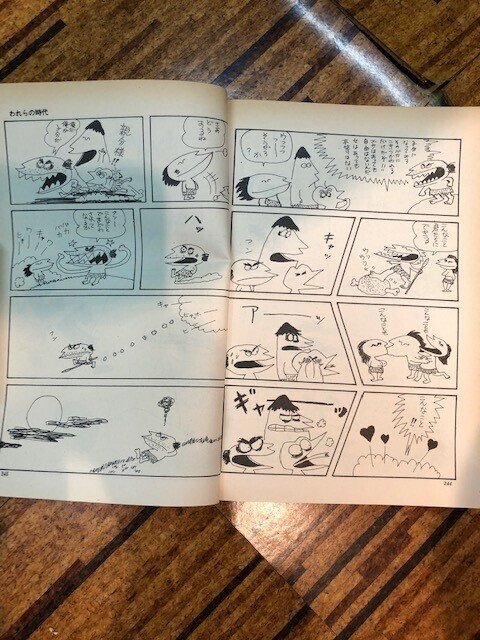

独特な活動をしていったみなもと太郎、コミケのロリコン漫画でも名が知られた吾妻ひでお、少年誌で活躍した居村真二、おやまだつとむ、すがやみつる、おだ辰夫の各氏。青年漫画誌の中に足跡を残した能條純一。雑賀陽平の作品、原始人たちのヒエラルキー(階層)をユーモラスに描いた「われらの時代」は実に面白く、他の作品は何処かで発表されていないものかと探しもした。4コマ漫画「がんばれ!!タブチくん」「ののちゃん」で知られるいしいひさいちも投稿歴があるそうだ。

投稿者の中の変わり種として、シンガーソングライターで役者の泉谷しげるがいる。かなり以前のことになるが、何かの記事で泉谷しげるが「ぐら・こん」に投稿したことがあると知って「COM」の中に「泉谷しげる」の名前を探した。「いずみやしげる」の名前で佳作に選ばれていて2ページほどが載っていた。この時は各部門別に点数がつけられていて、「テーマ」が100点、初めての満点が出ていて記憶にハッキリと残っていた。マンホールから出た男の奇妙な話で、後の彼の活動を暗示しているようでもあった。

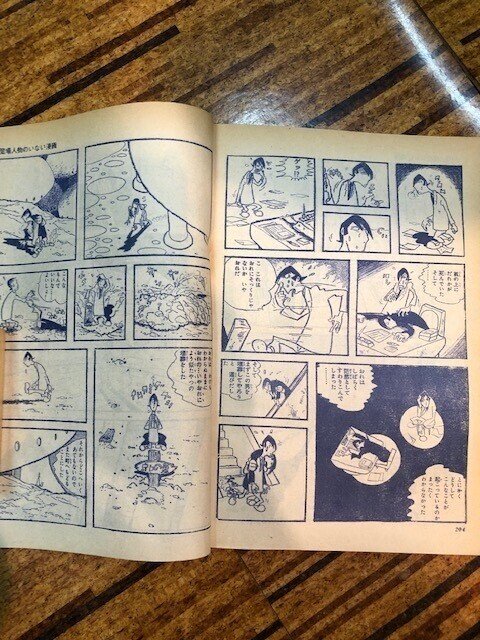

もう一人、古本漫画書店として株式上場も果たした「まんだらけ」の代表古川ますぞうも「ぐら・こん」投稿者だった。詳しい経緯は分からないが、おそらく漫画市場の広がりを見て、中野に「まんだらけ」を開店させたのであろう。僕が30歳を迎えた頃だろうか、段ボール20箱分の漫画本を「まんだらけ」に持ち込み値付けの査定に3時間以上かかった。こちらの話は稿を改める。

手塚治虫のライフワーク「火の鳥」、「フーテン」を含む永島慎二の「青春残酷物語」シリーズ、石森章太郎の実験作「ファンタジーワールド・ジュン」、寺田ヒロオ・赤塚不二夫など11人の漫画家による共作「トキワ荘物語」、数々の傑作漫画が「COM」誌上に掲載され、漫画家を目指す熱き若者たちに発表の場を与え、今や世界をも魅了する「MANGA」の発展の基礎を作った「COMこむ」は、1973年虫プロ商事の倒産をもって、5年の短い活動期間の終焉を迎える。

「伝説の漫画雑誌『COMこむ』」に登場していただいた中で鬼籍に入った方々のお名前を、感謝の気持ちを込めて列記してこの記事を閉めさせていただく。

ありがとうございます。安らかにお眠りください。

手塚治虫:1989年2月9日 享年60歳

永島慎二:2005年6月10日 享年67歳

石ノ森章太郎:1998年1月28日 享年60歳

岡田史子:2005年4月3日 享年55歳

青柳裕介:2001年8月9日 享年56歳

あすなひろし:2001年3月22日 享年60歳

みやわき心太郎:2010年10月9日 享年67歳

長谷邦夫:2013年11月25日 享年81歳

和田誠:2019年10月7日 享年83歳

やなせたかし:2013年10月13日 享年94歳

やまだ紫:2009年5月5日 享年60歳

雑賀陽平:2005年4月25日 享年55歳

居村真二:2005年9月×日 享年56歳

寺田ヒロオ:1992年9月24日 享年61歳

赤塚不二夫:2008年8月2日 享年72歳

(2021年10月27日現在)

かなりマニアックな写真となりました

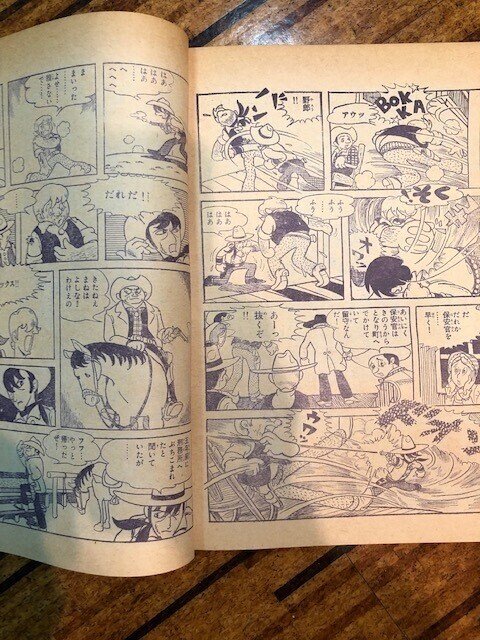

岡田史子「太陽と骸骨のような少年」

岡田史子「ガラス玉」

宮谷一彦「セブンティーン」

青柳裕介「いきぬき」

はせがわほうせい(長谷川法世)「正午に教会へ」

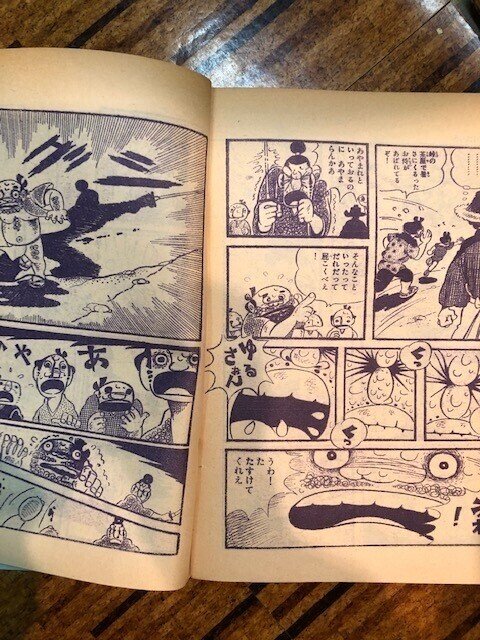

日野日出志(星野安司)「つめたい汗」

諸星大二郎(諸星義影)「ジュン子・恐喝」

諸星大二郎(諸星義影)「現代間引考」

竹宮惠子「ここのつの友情」

竹宮惠子「かぎっ子集団」

もとやま礼子(本山礼子)「泣き虫っ子 いたずらっ子」

もとやま礼子(本山礼子)「白い影」

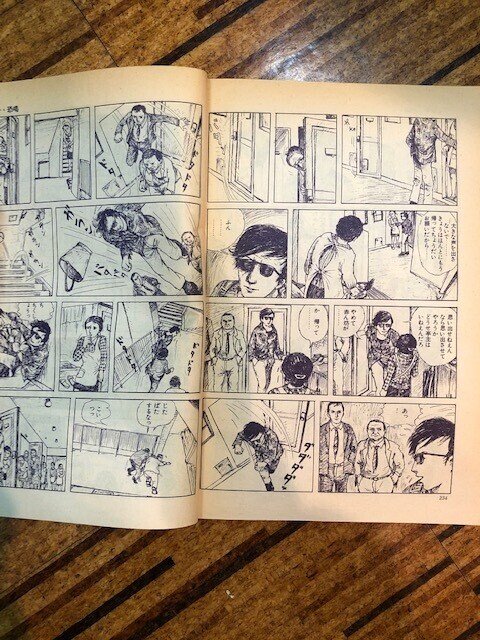

やまだ紫「鳳仙花」

芥真木「序曲」

あだち充「虫と少年」

あだち充「友の影」

雑賀陽平「われらの時代」

泉谷しげる(いずみやしげる)「トツゼン児」

古川ますぞう「登場人物のいない漫画」

大友克洋「海が……」おそらく大友克洋の名前が初めて雑誌に掲載された時