2022年ノルドカロットレーデン紀行#3 ~ 夏と冬、二度のクングスレーデン行①

前回の記事では、スウェーデン軍に憧れて山登りを始め、スキー登山に手を出し、やがて海外遠征と、北欧の山に踏み出すまでの個人的山半生を辿ってみた。

自分はそれ以降、本連載の主題である2022年のノルドカロットレーデン遠征に至るまでに、実は二回、別の北欧遠征を行っている。

今回はその時の様子を振り返る形で、あまり有名ではない北欧の山岳世界のことをさらっと紹介しつつ、2022年に繋げていくこととしたい。

夏のクングスレーデン ~ 初めての北欧の山

いよいよ北欧の山に挑戦するにあたって、まずはいきなり冬に飛び込んでみる前に、現地偵察として夏に行ってみることにした。

パイオニアというのがどの分野にもいるもので、夏の北欧トレッキングに関しては、日本語の先行記録がそれなりにあった。

特に参考になったのが、以下のサイトと書籍だ。

「北欧トレッキング」のホームページへようこそ

https://web.archive.org/web/20190331104527/https://www.geocities.jp/gonbey101/index.html

(2024年現在消えてしまっていたので、WebArchiveのリンクを張った)

『北緯66.6° 北欧ラップランド歩き旅』著・森山伸也

https://www.amazon.co.jp/%E5%8C%97%E7%B7%AF66-6%C2%B0-%E6%A3%AE%E5%B1%B1-%E4%BC%B8%E4%B9%9F/dp/486011261X

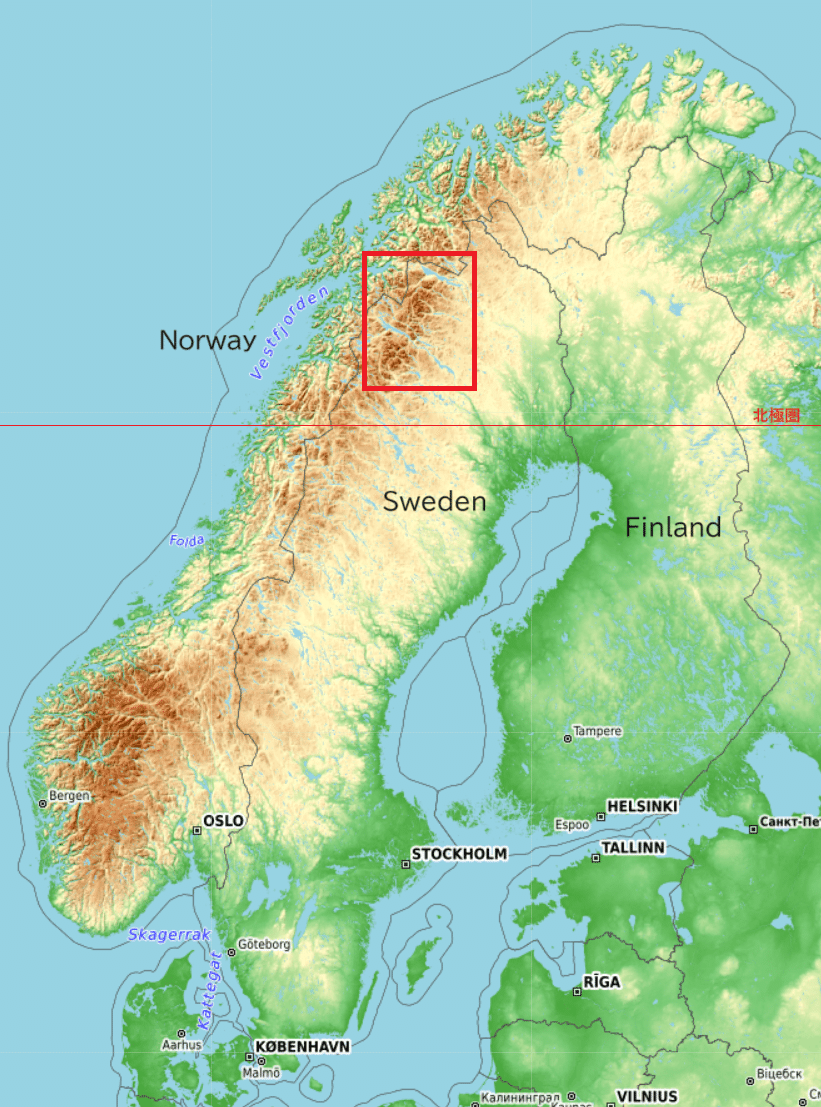

スカンジナビア半島の北部は、サーミと呼ばれる先住民の人々が伝統的に暮らしてきた土地であり、ラップランド(Lappland)と呼ばれている。

このラップランドには、著名なロングトレイルとして

・クングスレーデン(Kungsleden)

・パジェランタレーデン(Padjelantaleden)

・ノルドカロットレーデン(Nordkalottleden)

の三つがあり、日本の山と同じように、多くのハイカーに親しまれていることが分かった。

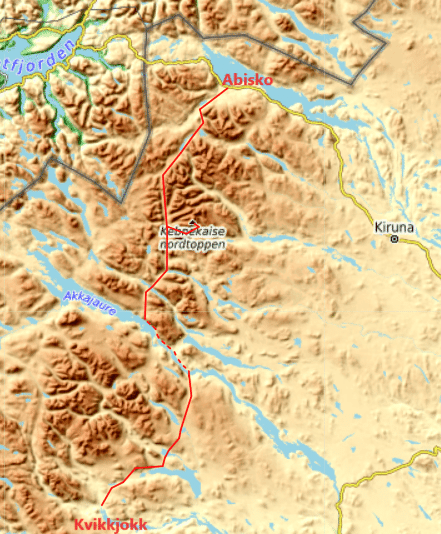

この時は初めての北欧行なので、まずは一番メジャーな「クングスレーデン」の北半分(220kmくらい)を二週間かけて歩き、途中、スウェーデンの最高峰ケブネカイセ(Kebnekaise)にも寄ってみるというプランを立てた。

山

百聞は一見に如かずということで、まずは写真を見ていこう。

北欧ロングトレイルのハイライト区間は、ひたすらこんな感じである。

印象的だったことが、いくつかある。

まずは地形。

スカンジナビア山脈は、古期造山帯と呼ばれる、とても古い時代に出来た場所である。

だだっ広い地形が広がっているのは、長い間風化や侵食を受け続け、細かな凹凸は削り尽くされてしまったためだ。

とにかくスケールが大きく、高角レンズでないと風景が収まらない。

地図の縮尺も、日本だと1/25,000が一般的だが、北欧では1/100,000が多く、正直それで十分である。

そこに、ヨーロッパ最後のウィルダネスともいう原生度の高い自然が延々広がっている。

若々しく箱庭的な日本列島の山々とは、全く別種の風格がある。

特に面白かったのが、道の付けられ方だ。

日本でも北欧でも、登山道(トレイル)が人気の山域内を網目のように張り巡らされているのは同じ。

だが、日本の登山道が山脈の尾根を繋ぐのに対し、北欧のトレイルは谷の底を繋ぐのである。

これも、両国の山の地形的特徴の差に起因している。

地形図を見返してもらうとよく分かるが、高緯度に位置する北欧の山々は、氷河や氷床が基盤岩をくり貫いて出来たU字谷のネットワークによって、山々が分断されているのである。

山脈、というよりも、谷脈、とでもいうべきか。

尾根の縦走が出来ない代わりに、この氷河の谷脈を自由に選んで渡り歩くのが北欧ロングトレイルなのだ。

なので、北欧の山旅は、厳密には日本の「登山」とか「縦走」といった概念とは少し異なる行為なのかもしれない。

スウェーデン語では、こうした活動を「Fjällvandring」(フィエールヴァンドリング)と言う。

英語にすると、マウンテン・ワンデリング。

自分は勝手に、「山岳放浪」という訳語を当てている。

高緯度地域に特有の現象は他にもある。

白夜だ。

日本の山では早出早着が基本。夕方に歩いていようものなら、山小屋の主人に怒られるのがオチだ。

だが北欧の夏山では、日が沈まない。

自分が歩いた8月ともなると、流石に薄暗い時間が出てくるが、夜10時過ぎにようやく夕暮れが深まってきたと思ったら、また日が昇ってきてしまう。

というわけで、行動時間の制限がない。

自分にその気がありさえすれば、真夜中に行動を続けることもできる。

文化

次に文化。

山自体も面白かったが、山が作り出した人々の登山文化も興味深かった。

北欧の人々は、本当にアウトドアが好きだ。

トレイルはスウェーデン旅行者協会(Svenska Turist Föreningen, STF)という団体が管理しており、よく整備されていて、だいたい20kmごとに山小屋があり、非常に快適だ。

だが、北欧式山岳放浪の本質は、実はこのトレイルの「外」にある、とよくいわれる。

一応、歩くためのトレイルは設定されているし、大半の人はそこを辿って歩くのだが、このトレイルを外れ、広大な原野を縦横無尽に旅しても構わない、ということになっているのだ。

これには、北欧の慣習法である「自然享受権」(Allemansrätten)という権利が深く関わっている。

自然は人の所有物ではなく、なにびとも、その自然からの恩恵に浴することを妨げられない、という理念が共有されているのだ。

(もちろん、その自然を傷つけず、節度を守った利用である限りにおいて、という留保は付く)。

だから、国立公園などの保護区を除いて、どこでも自由に歩くことができるし、果実を摘んだり、テントを張ったり、焚火をするのも自由。

当地のベテランハイカーたちは、定められたルールから解放され、自己の責任と技術のもとに、自由に山を愉しむことができる。

実際、現地で他のハイカーに出会うと、行先を聞いても「特に決めてない」という答えが返ってくることが多い。

「期間は?」と聞いても「決まってない」。

細かいことは、行ってみてから、その場で決める。

やっぱり、北欧の山旅は「放浪」と表現するのがふさわしい。

北欧のハイカーたちの、服装も実に良かった。

全員ではないが、自然の中に溶け込むような、気取らない、ボロい恰好の人がとにかく多いのだ。

登山のために特別道具を用意したりすることはなく、身の回りのありあわせで山に来ているような雰囲気。

日本の山のように、派手でイケてるブランドもののウェアを着こなすハイカーは、漏れなくドイツやフランスなど、域外からやってきた人達だった。

アウトドアは特別なものではなく日常の延長線。当たり前のことですから、といわんばかり。

こういう北欧人の美学を前にすると、そうではない自分が少し恥ずかしくなってくる。

右の方は、スウェーデン軍の猟兵用ベルゲンにサーマルシャツ。やっぱり軍モノ率が高い

彼らのギアをチェックしていると、軍モノの使用率がとにかく高い。

スウェーデンは一世紀に渡る徴兵制の歴史を有するだけでなく、「総合防衛」(Totalförsvar)という理念の下、国民は軍人・軍属以外も有事には何かしらの国防上の義務を割り当てられており、どの家庭も軍から持ち帰ってきた装備品を何かしら持っていることが多いのだ。

長い距離をひたすら水平移動する、という北欧の山の特性も、登山というよりは軍隊の行軍に近い。

さらに、特にスウェーデンは第一次世界大戦から冷戦終結まで、戦争に一度も巻き込まれなかったために、大量に備蓄されていた状態の良い装備品が放出され、市中に溢れかえっている。

安くて手に入りやすく、しかも実用的なアウトドア用品、ということで必然的に放出品が選ばれる状況が出来上がっていて、しかもそれを選ぶことに抵抗がない。

戦後、軍事と市民社会が徹底的にデカップリングされた日本とは違い、重武装中立によって東西の圧力から国家の存立を守り抜いて来た北欧では、野外活動で使われる道具レベルでも、軍と民がシームレスに繋がっている、ということがよく分かる光景だった。

M90迷彩ズボンの背景への溶け込み方がすごい。

高まる冬への誘惑

トレイルの各所には、道標が立っている。

よくあるのが、この赤いバッテン。

これは冬季の道迷い防止用の道標らしく、トレイル上の多くの区間に等間隔でずっと続いている。

さらに、この道標をよく見て欲しい。

描かれたアイコンに、夏のハイカーだけでなく、スキーを履いたハイカーのピクトグラムがある。

これらのトレイルは、冬季利用を前提としているのである。

日本人的な常識感覚では信じがたいかもしれないが、北欧の人々にとって、北欧の冬山は、日本人の登山家にとっての日本の冬山と同じように、十分に活動領域の範疇なのである。

最後に、トレイルの途中で見つけたスウェーデン軍の木製スキーの折れた先端部分。

スウェーデン軍が冬の行進中にここを通過したことの紛れもない証拠であり、感激した。

冬山の片鱗をこんな随所で見せつけられてしまっては、ますます冬の挑戦への誘惑が強まるというものである。

厳冬期の再訪を誓い、ひと夏のクングスレーデン行を終えたのだった。

おわりに

さて、冒頭で北欧の山の世界をさらっと紹介、とか言っていたのに、全然さらっとではなくなってしまった。

今回語るつもりだったのは、本連載の主題である2022年のノルドカロットレーデン行の前章となる、夏と冬の二度に渡るクングスレーデン行である。

だが、夏だけでこの分量になってしまったので、後半の冬のクングスレーデン行については、次回に分割することにしたい。

次回から、恐らく日本語圏ではほとんど情報のない未知の世界に突入していくはずなので、乞うご期待。