梅と梅酢の保管と食べ頃

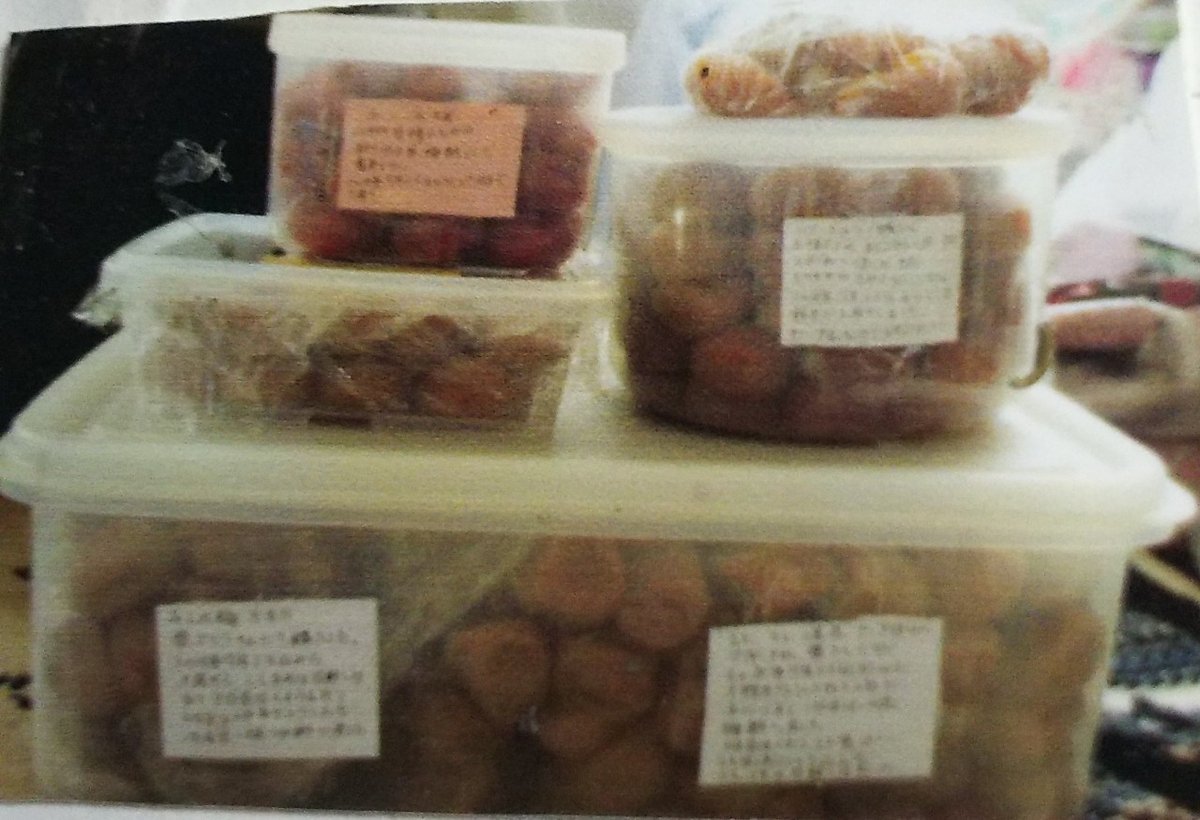

梅干しは梅酢には戻さず、密封できる消毒した清潔な容器に、日付や分量等を記載したラベルを貼り、冷暗所に保管します(果実酒用の保存瓶でもよいです)

私の場合、塩分量や使用したあら塩の銘柄、漬けた日付、土用干しの日程などを詳細に記載。

※冷暗所とは、直射日光が当たらず、比較的涼しい場所の事で、暗くなくてもよいです。

(私はスチール棚に常温保管している)

年を越す頃には塩味が少しまろやかにやわらぐが、最低でも半年以上置きましょう。

梅酢は熱湯消毒等をした容器に保管します。

★梅酢は梅を漬けた際の副産物で、とても貴重です。

白梅酢は夏バテ気味の時、お湯で薄めて飲用したり、お料理にも活用出来ます。

赤梅酢は紅生姜を漬けるときや赤カブの着色等にも使用出来、その他何かと重宝するので、捨ててしまわないように。

赤じそ梅干しの紫蘇は、土用干しの時天日干しをすると、カラカラになり、ゆかりなどに利用できます。

何年も保管可能で、三年目くらいのものが一番美味しく、塩味もまろやかに。

三年以上たつと、だんだんと果肉はもろくなり、色や香りは落ちるらしいが、塩味はいっそうやわらぎ、おかゆなどに最適です。

保存中の梅から梅酢が出てくるが問題ありません。

この際梅酢はトロっとする場合もあります。

梅を取る時は必ず清潔なお箸等を使用し、フタは早めに閉めましょう。

。

※梅の酸で金属が腐敗するため、プラスチックや木製の物を利用し、金属の使用は避けることが基本です。

☆申年に漬けた梅干しにまつわる言い伝え☆

『申年の梅干しは大変縁起が良い』とされる理由は諸説あります。

平安時代の申年に、疫病で苦しむ人達が、梅により救われたという言い伝え。

平安時代には、梅干しを食べていた紀州藩だけが、コレラでの死者を殆ど出さなかったとされる、言い伝え。

梅干しの薬効を実感した先人たちが、病が去る、厄が去る、不運が去る、といった、三つの語呂も、縁起が良いとされる言い伝え。