「あなたはあなたのままでいい」写真家Midori S. Inoueが見つめる一瞬の光

フェスティバルの喧騒のなか、泥だらけで抱き合い熱い口づけを交わしている二人の若者。まるでドラマチックな映画のワンシーンを切り撮ったかのようです。

この写真が撮られたのは30年前。アメリカの野外の音楽フェスティバル「Woodstock ‘94」での、若者たちの一瞬が鮮やかに切り撮られています。写真を撮ったのは、写真家のMidori S. Inoueさん(以下、緑さん)。彼女はフォトグラファーとして、人が一番輝く瞬間をフィルムに焼きつけてきました。

ハーレムの路地でこちらを見つめ返してくる少年の瞳。ゲイパレードの喧騒の中、ショーウインドー越しにこちらを驚かせてくるひょうきんな顔。

シャッターを切りながら緑さんはたくさんの人に出会い、大切なことを教わってきました。それは「あなたはあなたのままでいい」ということ。

2023年9月9日、緑さんは一冊の本を出版しました。タイトルは「記憶と空想」。自らの原点であるニューヨークのストリートフォトに、詩人の谷川俊太郎さんが書きおろしてくれた言葉が織り連なったフォト絵本です。

これまで写真家として大切にしてきたことについて、お話をうかがってみます。

他の人からはみ出てしまう自分はダメだと思っていた

はじめて緑さんと会った人は、きっと彼女のエネルギッシュさに驚くはず。ころころ表情が変わり、よく笑い、快活にたくさんしゃべる。そして、口癖のように言ってくれる。「すっごく素敵!」「そのままで素敵なの!」

そんなパワフルなエネルギーに満ちた緑さん。だけど、子どものころはそうではなかったのだという。

「小さいころは『私はダメな子、できない子なんだ』と思ってたの。うちの両親とも医者だったし、兄も優秀だったから『なんで私だけ家族と違うんだろう』ってずっと思ってた。兄に『お前は橋の下から拾われてきたんだ』って言われたりもしてね。それが私の蓋になって、うまく自分が出せていない感じもあったんです」

人と同じことをしようとしても、なかなかうまくできない。家庭でも学校でも、周りの人からはみ出しているという感覚がぬぐえなかった。小さい頃の緑さんは、そんな自分をなかなか好きになれなかった。

「『人と同じことができない私はだめだ』って思ってた。両親とも患者さんに命をささげていたので、忙しかったんだろうな。私は自由にさせてもらってたけど、構ってもらえないから、ほったらかされてるなって感じてた。期待されてない、いなくてもいい子なんだと思っていたの」

大人になって思い返せば、親からの愛はたしかにあった。けれども、その頃は愛に気づけず、うまく受け取ることができなかった。寝る前に本の読み聞かせをしてくれる時間が、お母さんの愛を感じる時間。本が好きな少女として緑さんは少しずつ成長していく。

そのままでいいのだと、ファミリーが教えてくれた

大きな人生の変化が訪れたのは23歳のとき。短大卒業後に、異文化の先生としてアメリカの小学校で子どもたちと関わる3か月間のエクスチェンジティーチャーのプログラムに応募した。

昔から海外での生活に憧れていたが、留学が今ほど一般的ではない時代だった。父の反対もありなかなか留学できずにいた。それでも、行きたいという気持ちを抑えることはできなかった。

無事にプログラムに合格し、渡米。

たどり着いたアメリカで緑さんは一生を左右する大切な人たちと出会う。それは緑さんが「ファミリー」と呼ぶホームステイ先の家族や友人たち。毎日一緒に暮らし、プログラムの一環として一緒に学校に通うなかで、彼らは大切なことを教えてくれた。

「『緑は緑のままで最高なんだよ』って『本当に天才なんだから』って言葉をかけてくれたの。当たり前だと思って普通にやっていることが、特別な才能なんだって気づかせてくれた。彼らとの出会いで、ダメだって思っていた自分がそのままでいいんだと思えたの。」

周りの人とどこかなじめずに、自分はダメだと思って生きてきた緑さん。アメリカのファミリーと暮らす中で、自分の可能性を少しずつ信じられるようになった。

カメラとの出会い

3か月のインターンを終えた緑さんは、ワシントンD.C. にあるジョージ・ワシントン大学に編入する。そこでも緑さんにとって大切な出会いがあった。

アメリカの大学は専攻を2つ選択できる。異なる文化を持った人同士がどのように理解し合うのか。その過程に関心を持っていた緑さんはコミュニケーション学を主専攻に選ぶ。副専攻は、ファインアート(芸術学)。そこで写真のクラスを受講しはじめた。カメラとの出会いだった。コミュニケーションを学びながら、写真を撮りはじめた。

「どちらも大好きだったから、大学を卒業するときに、どっちの進路を選ぶのか迷ったの。でも、コミュニケーション学で行きたかった所は採用が無かったし、当時付き合っていた彼と結婚してニューヨークに行くことも決まっていた。彼はエンジニアで世界中に行く人だったから、カメラマンとしてフリーで仕事したら、ついていけるかなと思ったんです」

どちらかというと「安易な気持ちで写真家を選んだ」という緑さん。大学を卒業した後、パートナーと共にニューヨークに引っ越し、写真家として活動を始めた。

自分らしく生きるニューヨーカーたち

ニューヨークでは、テニスのコーチをしたり通訳のアルバイトをしながら、友人とスタジオをシェアして写真を撮る日々を過ごしていた。生活は楽ではなかった。だけど、緑さんには不思議な充実感があった。それは、ニューヨークでやってみたいことがあったから。

「ストリートの人々を撮りたい」

カメラを首にかけて、ニューヨークのストリートに繰り出した。まちを自分の足で歩き、偶然出会った人たちを写真に撮りはじめた。小柄だった緑さん。人の多い表通りも、治安があまりよくなかった裏通りも、臆せずに歩いて写真を撮っていった。

そこで出会ったのは、自分らしく生きるひとたち。

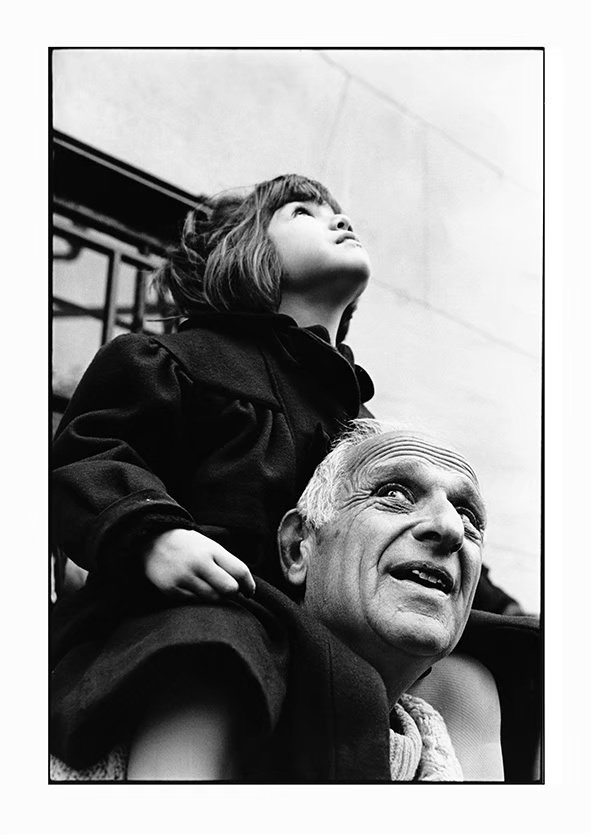

「1988年のセントラルパーク。白人のママに黒人のパパ。子どもがパパに肩組みをしてもらって、強い目力で前を見据えている。今よりも人種差別がひどい時代だったから、この頃はセントラルパークの真ん中でこうやって肩車するのは抵抗があったはず。すごいなと思って撮ったんです。」

「これはゲイパレードの最中。私は道を歩いていて、彼らはショーウインドーの中でパレードを高いところから見てる。優越感かな。シャッターを切ろうとしたら、その瞬間にひゃーってスカートめくって、お花がさしてあって。私が驚いてる姿に後ろの二人は笑ってる。」

1980年代。その頃のアメリカは景気が悪く失業率も高かった。経済的にあまり豊かではなく、偏見や暴力にさらされて苦しんでいる人も多くいた。

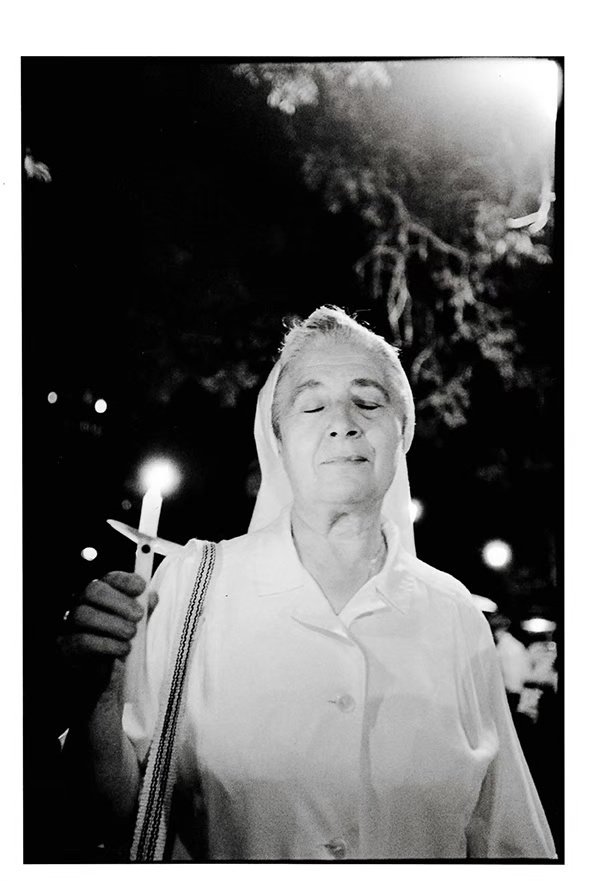

けれど、ストリートで出会うニューヨーカーたちは生命力に満ちていた。大変な状況下にいても、その瞬間を楽しみ生きていることが全身から伝わってきた。人種やルーツが違っても、お互いをリスペクトして自分らしく胸を張って生きている。彼らと出会い、シャッターを押す中で、緑さんは「その人の光に出会う瞬間」があることに気づいた。

その人の一瞬の光を切り撮る

緑さんにとって、カメラのシャッターを押す瞬間は、その人の一瞬の光に出会う瞬間。それは何気ない姿や楽しんでいる姿から、その人の美しさや生き様が最大限にあふれ出る瞬間なのだという。

「写真の神様が出会わせてくれるんだと思うんです。前に写真を見た方が、『井上緑は光を見ている』と言ってくれた。写真は光と影でできていて、美しい光を追い求めている。暗闇の中で、光が当たってその人の中身、その人らしさ、本当の美しさがパッと出る瞬間がある。その瞬間にワクワクするんです」

その人の一番美しい光が見える瞬間。ファインダー越しにニューヨーカーの生きざまにふれていく日々のなかで、緑さんのなかに、ある確信が芽生えていく。

「みんなほんとうに自分らしく生きている。だから私も自分らしく生きていい。あなたもあなたらしく生きていい。ニューヨーカーたちの一瞬を切り撮ってゆく中で、心からそう思えたんです」

「他の人からはみ出てしまう私はダメなんだ」と、縮こまっていた少女はもうどこにもいない。自分らしく生きていきたい。自分らしく生きる人の一瞬の光を伝える写真を撮り続けたい。写真を通して、みんな自分らしく生きていいということを伝えたい。

「あなたはあなたのままでいい」そのことをもっと多くの人に伝えたい。

アメリカのファミリー、そしてカメラ、自分らしく生きるニューヨーカーたちとの出会い。これまでの出会いは緑さんの生き方を大きく変えた。

それは、写真家Midori S. Inoueの自身の活動の原点となっていった。

(Text.荒田詩乃)