日本人の弱点を克服:労働安全衛生ISOに見る「プライオリティ付け」

1. ISO45001から、プライオリティ付けを学ぶ

ISO 45001は、国際標準化機構 (ISO) が発行する労働安全衛生マネジメントシステムに関する国際規格です。この規格は、2018年に発行されたばかりです。

実は、この規格は、日本人が弱点としている「プライオリティ付け」を克服してくれるものです。

私は、ISO45001は「朝、家族にいってきますと出かけた時のそのままの姿で元気に帰ってくることを実現する」規格だと考えています。

厚生労働省の「令和2年の労働災害発生状況」を見ると、2020年の労働災害による死亡者数は802人(3年連続で過去最少)。一方、休業4日以上の死傷者数は131,156人(前年比4.4%増、前々年比8.9%増)と2002年以降で最多のようです。

2.私を含めた日本人のプライオリティ付けの発想

工場勤務の方なら誰でも知っている「ハインリッヒの法則」。

これは、「1件の重大な事故・災害の背後には、29件の軽微な事故・災害があり、その背景には300件の異常・ヒヤリハットが隠れている」と言うものです。

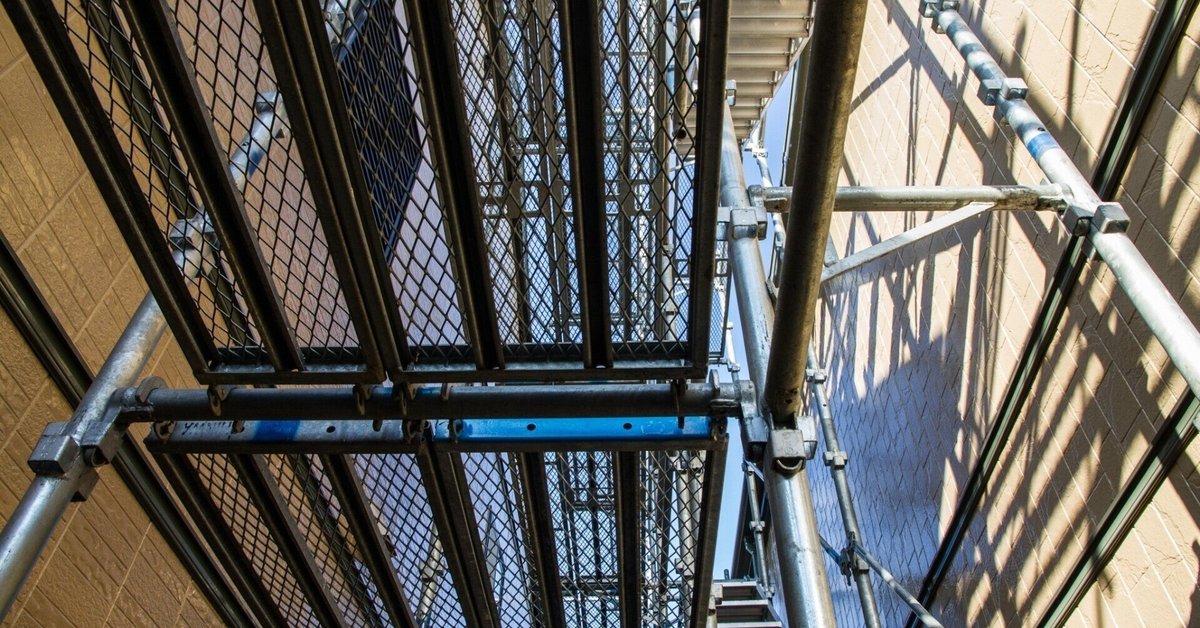

↓ 中村留精密工業株式会社websiteより引用

日本人的発想では、「毎日ヒヤリハットを挙げて、全てに対応しよう」となり、朝礼で昨日のヒヤリハットを発表して、それをいつまでに、どのように対策をするのかということになります。

注)ヒヤリハットとは、危ないことが起こったが、幸い災害に至らなかった事象のこと。

また、月次の労働安全衛生会議では、労働災害件数の他にヒヤリハット件数と対策状況を共有化するという流れになります。

これは、これで間違っていないのですが、冷静に考えるとやや根性論になっています。そしてヒヤリハットが起きないと、危険な事象はそのまま放置されている可能性が極めて高いです。

この場合、プライオリティは、いつの間にか、毎日ヒヤリハットを記録して対策を打ち報告することにシフトしてしまっています。

ISO45001の発想は少し異なります。危険と考えられる全ての事象を対象にして、「危害の発生確率」と「危害の重大性」を評価して、各々の事象のリスクレベルを決めます。

具体的には、「危害の発生確率」と「危害の重大性」を数値化して、評価結果を掛け合わせて、試算された数値によりリスクレベルを判断します。

そしてリスクレベルの高い事象のプライオリティを高めて対応します(これをリスクアセスメントと呼びます)。

3.日本人は事後対応は素晴らしいが、事前対応は苦手

特に工場は、従来型のピラミッド型組織で成り立っている場合が多く、例えば、工場長や製造部長の一言が組織に絶大な威力を発揮します。

即ち、労働災害が発生した場合、その対策は、極めて迅速に、かつ徹底的になされます。

例えば、回転物に手を挟んで骨折した場合、工場長または製造部長の指示により、工場内の回転物を徹底的に調べ上げ、対策をわずか数日で実施します。

ISO45001ではどうか。事前に回転物のリスクアセスメントを実施しているので、対応が異なります。

❶労働災害が発生した作業の工場内のリスクアセスメントを見直します。

・労働災害が発生したので「危害の発生確率」と「危害の重大性」の数値が上がります。工場内の回転物全てのリスクアセスメントを見直します。

・リスクアセスメントを再度行った結果、対策の必要性が出てきます。

❷対策のプライオリティ手順に従って対策を行います。

1. 労働災害が起きた危険源を除去できないか

例)回転する機械を使用しない方法を検討します。

2.危険性の低いプロセス、操作、材料又は設備に切り替える。

例)回転しない機械への変更を検討します。

3.工学的対策を行う及び作業構成を見直す

例)安全カバーや安全装置の設置を考える。

4.教育訓練を含めた管理的対策を行う。

例)手順書の作成、危険表示を検討する。

5.適切な個人用保護具を使う。

例)回転物に巻き込まれない頑丈な手袋を検討する。

→日本では、4.の教育訓練になびきがちですが、ISO45001では、3.工学的対策以上の対応を重視します。

❸対策の結果、リスクアセスメントを再度行い、評価します。

多分、日本人の発想では、各対策は現場が分かっている担当者に任せるが、とにかく徹底的(ここが曖昧で個人に委ねられている)に対策を講じて完了を報告することで終えているのではないでしょうか。

しかしながら、ISO45001では、対策のプライオリティに従います。考え方は、万が一人の不注意があったとしても、大事故に繋がらない対応です。そして、再度リスクアセスメントを実施することで、再発防止を担保しています。

4.まとめ

ISO45001(労働安全衛生マネジメント規格)は、大事故を撲滅するための仕組みです。反対に言うと、切り傷で収まるような災害には、ある程度、目をつぶるが、大災害は絶対起こさない仕組みです。

その仕組みとは、

❶全ての作業をリスクアセスメント(「危害の発生確率」と「危害の重大性」を評価)し、対策のプライオリティを決める。

❷対策のためのプライオリティも予め決められている。

「危険源を除去」→「危険性の低い設備等への切り替え」→「工学的対策」→「管理的対策」→「個人保護具」

❸対策後、改めてリスクアセスメントを実施し、危険が減っていることを確認する。

政治の世界において、日本の政治家はリスク対応が弱いとよく言われますが、このように想定される全てのリスクを予めアセスメントして、対策を講じたり、リスクが現実になった時にどのような順番で対策を練るかということが決められていなかったりするからではないかと思いました。

ISOは、文書や記録が多くて大変と思われがちですが、日本人にはない考え方で構築されている部分が多く非常に奥が深い仕組みだと思います。

各企業も是非、ISOの良さを見直して、各規格の条項が本当に何を求めているのかを考えることにより、これまで以上に有効活用ができるようになります。