マネジメントシステムは、サステナビリティの強い味方❷:SDGs対応に直結

1. 前の投稿の振り返り(まず、企業の社会的責任から)

まずは、前回の投稿を振り返ってみます。

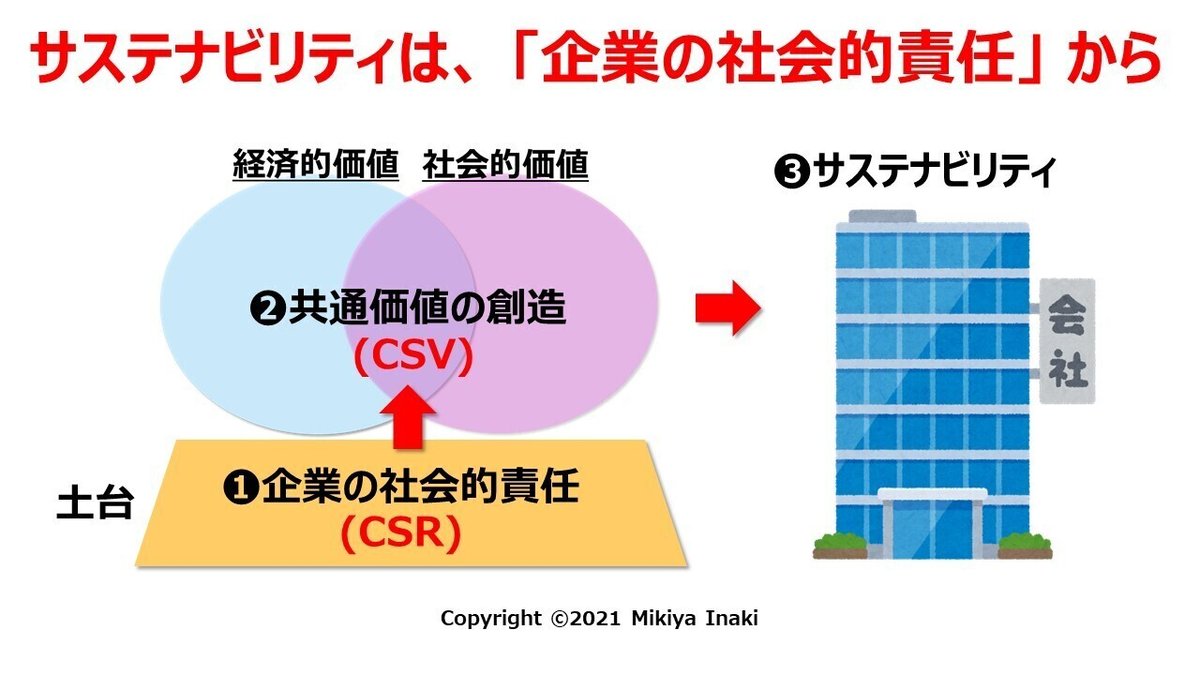

❶企業のサステナビリティ(持続可能性)は、「企業の社会的責任」から始め、経済的価値(売上や利益)と社会的価値(社会課題の解決)の重なり部分、すなわち「共通価値の創造」を行うことで実現できる(下図参照)。

❷企業の社会的責任は、国際標準化機構(ISO)が発行する「組織の社会的責任に関するガイドライン(ISO26000)」の7つの中核主題を指標とすることをお勧めしました(下図参照)。

❸そして最後に、企業の社会的責任を推進するために、国際標準化機構(ISO)が発行する3つのマネジメントシステム(労働安全衛生、品質、環境)でカバーできるということを説明しました(下図参照)。

2. 企業の社会的責任は、7つの中核主題の評価から

企業のサステナビリティ実現の第一歩は、「企業の社会的責任(CSR)」を最低限のレベルにすることから始める必要があります。その後、「共通価値の創造(CSV)」にステップアップさせて行きます。

そのため、企業はまず、ISO26000の7つの中核主題を評価し、社会や環境へのマイナス影響がないかを確認しなければいけません(下図参照)。

例えば、評価した結果、「2.人権」のLBGTQに関して対応ができていない、「4.環境」の産業廃棄物の対応ができていないと評価されたなら、すぐにマイナス影響を排除する必要があります。

その時に、キーとなるのが、この3つのマネジメントシステム(安全・品質・環境)だと私は考えています。

弱みの排除を目標に掲げ、ISOマネジメントシステムの「PDCAサイクル」を回して、マイナスを徹底排除して行きます。

3.「社会的責任」への対応がいつしか「共有価値の創造」に繋がる

ISO26000の7つの中核主題を意識して、PDCAサイクルを回していくと、次第に自社の強みが見えて来ます。

それは、ISO26000(組織の社会的責任)の7つの中核主題が「SDGs」の17の目標に関連しているからです(下図参照)。

即ち、ISOマネジメントシステムにより、自社の強みがSDGsの17の目標に合致していることが分って来ます。

例えば、先程の「2.人権」のLBGTQの対応を進めると、それが自社の強みとなり、対外的にも胸を張れるようになってくれば、SDGs目標05の「ジェンダー平等を実現しよう」に関して、対外的に強くアピールすることができるようになります。

また、「4.環境」の産業廃棄物の対応を進めると、SDGs目標11の「住み続けられるまちづくりを」や目標12の「つくる責任つかう責任」が自社の強みにすることができるようになります。

4. まとめ

前回と今回の2回の投稿でお話したかったのは、

❶企業のサステナビリティは、「企業の社会的責任」のマイナス要素を除去することから開始する。

❷ISOのマネジメントシステムの「PDCAサイクル」で社会的責任のマイナス要素を除去すれば、自社の強みが見えてくる。

❸社会的責任の推進活動で磨かれた自社の強みをSDGsの17の目標と照らし合わせることで、「共通価値の創造」に繋げることができる。

価値創造コンサルティングでは、企業のためのCSR強化とCSV推進のサポートをしています。

今回の投稿の内容にご興味がありましたら、是非、以下のメールアドレスにご連絡下さい。

mikiya.inaki@gmail.com