移民をめぐる文学 第6回

栗原俊秀

(この連載は、2016年に東京の4書店で実施された「移民をめぐる文学フェア」を、web上で再現したものです。詳しくは「はじめに」をお読みください)

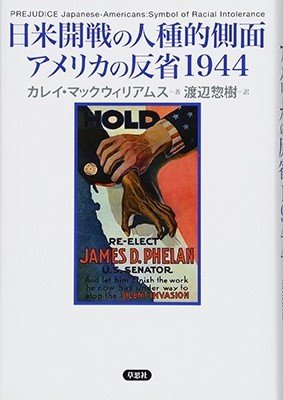

9. カレイ・マックウィリアムス『日米開戦の人種的側面:アメリカの反省1944』渡辺惣樹訳、草思社、2012年

本書の著者は、ジョン・ファンテ(本リスト1、2、3)の終生の友だった社会活動家です。19世紀末から1941年にかけて、アメリカ西海岸に暮らす日系移民がいかに激しい差別感情にさらされていたか、膨大な資料をもとに緻密な議論が展開されます。ジョン・ファンテの著作に描かれる、イタリア系移民への差別や偏見は、同時代の日系人にとって対岸の火事ではなかった(あるいはむしろ、より深刻な問題だった)ことが分かります。マックウィリアムスは終章で、異文化の衝突がもたらす危険性についてこう指摘しています「文化の差異が生み出す衝突が危険なのではない。文化の違いはそもそも「人種が違う」からだと考え、それで納得してしまうことが危険なのである」。アマーラ・ラクース『ヴィットーリオ広場のエレベーターをめぐる文明の衝突』(本リスト4)は、マックウィリアムスの言う「文化の差異が生み出す衝突」を、喜劇の題材として利用した野心作です。

[栗原による追記]

上にも記したとおり、マックウィリアムスはジョン・ファンテの生涯の友人でした。ファンテの書簡集("Selected Letters 1932-1981", Black Sparow Press, Santa Rosa, 1991)には、この友人に宛てた手紙が数多く収録されています。いちばん日付けの早いものが1933年2月、遅いものが1978年11月ですが、ファンテはそのどちらの手紙でも、当時構想中だった小説について語っています。78年の書簡から、一節を抜きだしてみます。

もう目は見えなくなった。かなりの時間を、新しい小説について考えることに費やしている。目の見えない生活になじむのは簡単じゃない。なにをするにも集中しないといけないし、頼みの綱は記憶だけだ。でも、頭のなかに素晴らしいテーマがあるから、ジョイスに口述して執筆を始めようと思ってる。人間になりたがっている犬の物語だ。妬み嫉みや、自分の卑しい境遇への怒りが、こいつの体内で渦を巻いている。どことなく、オーウェルの『動物農場』を思わせるよ。

("Selected Letters 1932-1981", pp. 307-308)

『バンディーニ家よ、春を待て』の「訳者あとがき」でも、マックウィリアムス宛ての書簡をいくつか紹介していますので、ご興味のある方はページを繰ってみてください。

本リスト8でも触れたとおり、『日米開戦の人種的側面:アメリカの反省1944』は、ジュリー・オオツカ『屋根裏の仏さま』を読むにあたっての、格好の副読本であるといえます。たとえば、移民第一世代と第二世代の対立について、マックウィリアムスは次のように書いています。

伝統的に日本の子供は親の職業を継ぐことになっていたようだが、ウォーターハウス牧師の調査ではそのような傾向はみられなかった。親がどんな職業であっても、父親の職業は継ぎたくないという者がほとんどだった。女の子たちも農作業はしたくないと述べていた。[…]一世世代は仕事に一所懸命すぎた。つねに商売のことばかり考えていた。子供たちにとって日本人の家庭はけっして住み心地がよいものではなかった。彼らはそうした家庭の縛りを抜け出して外の空気を吸いたいといつも思っていた。こうした感情は世代間に軋轢を生んでいた。「うるさいな。どうせぼくらのことなど理解できない(skip it)」が二世の口癖だった。

(『日米開戦の人種的側面:アメリカの反省1944』、147-148頁)

『デイゴ・レッド』や『バンディーニ家よ、春を待て』といった、ファンテの若書きの作品を読んだとき、マックウィリアムスの脳裏には、彼が関心を寄せるアジア系移民の暮らしが思い浮かんだに違いありません。この秋に未知谷から刊行される、ジョン・ファンテ『ロサンゼルスへの道』(拙訳)には、メキシコ人やフィリピン人の移民が、ロサンゼルス港の缶詰工場で過酷な労働に従事する様子が描かれています。ファンテが小説のなかでこうしたテーマを取りあげた背景には、友であるマックウィリアムスからの影響があったと見られています。