『生きることばへ』ノート

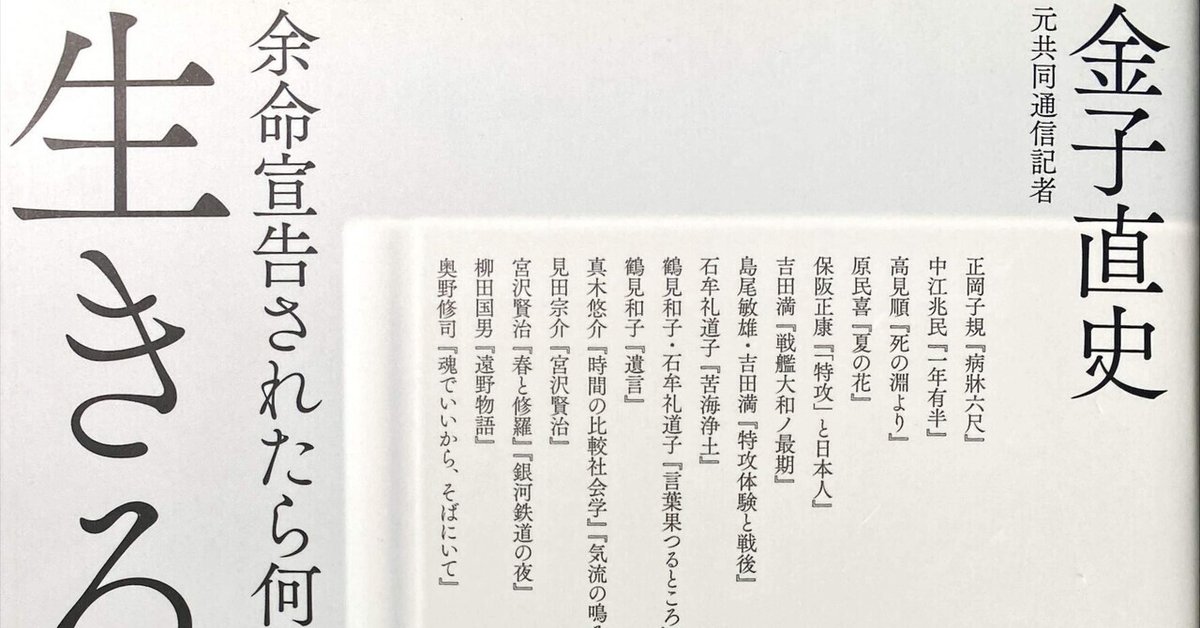

金子直史著

言視舎刊(2019年8月31日初版)

副題は、「余命宣告されたら何を読みますか?」――本好きの人なら、突然の死でない限り、病床では好きな本を読みたいと思うだろう。私もきっとそうだ。

著者は共同通信社の元記者で、その記者魂のベースに在ったのは、特に、戦争の犠牲になった広島・沖縄であり、そこから端を発した戦後思想であったと思うと共同通信の当時の文化部長が寄せた「まえがき」にある。

大腸がんで余命宣告を受けた著者が書きたい企画が二つあると言い、ひとつは明治以降の近代日本を考察する連載。もう一つは「自分が病気になって感じたことを踏まえながら、病や死に直面した作家たちがいのちについて書いた言葉を紹介したい」というもので、これは、地方紙の生活面用の連載として2017年にスタートしたコラム「生きることばへ いのちの文化帖」の30回連載として結実した。著者はまだまだ書きたいことがあったようで、最終回で、「いずれ稿を改め、より広い視野を想定しつつ、人の生と死を考えていきたい」と続編の予告もしていた。

第1回は「『命の叫び』を画布に」と題し、長野県上田市にある戦没画学生慰霊美術館「無言館」(窪島誠一郞館主)を著者が訪問したときの感想から始まる。

なおこの第1回の冒頭に著者はこのように書いている。

「人は普段、いつもの平穏な日常が続くことを疑わない。だから思いも寄らない病や命の危険に突然直面すると、未来への不安、死への恐怖が避けようもなく広がる。そこで人の生、そして死は、どう見えてくるだろう。その問いに正面から向き合った文化人らの作品を読み解きながら、生きるための希望を探りたい。」

27歳でフィリピン・ルソン島で戦死したある兵士は、出征の直前まで恋人をモデルに絵を描き続け、「生きて帰ったら続きを描くから」と言い残して戦地へ赴いた。

フィリピンに向かう船上で、24歳で戦死した兵士は出征する日の明け方まで、鏡に向かっては自分の顔の彫塑を彫り続け、ほぼ完成した後は、何も言わずに戦地に向かったという。

これらの作品は若くして生きて帰れるはずのない戦地に赴く画学生の「生きたい。描き続けたい」という思い。決して言葉には表現できない画学生たちの思い――「無言館」と名付けた理由であり、時を超えた私たちの胸にも伝わる生きることば」ではないかと著者は書く。

第2回の「病を楽しむという境地」では、俳人正岡子規が肺結核と結核性脊椎炎に苦しみ、死の2日前まで書き綴った随筆集『病牀六尺』を取り上げている。

東京根岸の「子規庵」と呼ばれた家で1902年9月19日、わずか34歳で生涯を閉じた正岡子規の、進行する病と近づく死を前にした意外なほどの明るさに著者は驚く。

子規はこう書いている。「死生の問題は大問題ではあるが、それは極単純な事で、あきらめてしまへば直に解決されてしまふ」「病気を楽しむといふことにならなければ何の面白味もない」と。

第3回はアメリカの批評家スーザン・ソンタグの息子が、母の死へと向かう日々を記録した『死の海を泳いで』。第4回は明治の民権思想家で、東洋のルソーと呼ばれた中江兆民の随想集『一年有半』――この書名はがんにかかった中江が余命宣告された期間だ。

第5回は「祈りを収める小さな函」と題して、作家の高見順のことを取り上げている。高見は文芸誌「群像」で発表した『死の淵より』で野間文芸賞を受けている。最晩年には日本近代文学館の設立に奔走し、1965年8月の起工式の翌日に死去した。

「庭で(一)」という詩には、〝祈り〟という小見出しとともに、「それは宝石のように小さな函にしまえる 小さな心にもしまえる」と綴っている。

そのほか、原爆詩人の原民喜、水俣病と魂で向き合った石牟礼道子、鶴見和子、宮沢賢治、若松英輔、柳田国男、アウシュヴィッツでの人間の極限を描いたフランクルの『夜と霧』などが取り上げられており、新聞連載のためのわずか900字程度の短い文章であるが、いずれも著者が死に向かう淵でまさに命を削って書いた珠玉の文章が心を打つ。

なお、本書の後半は妻が編纂し整理した著者自身の日記が収められている。