パリ24時間(5)兵士オルガの朝

I

月曜日朝6時。パリ15区、ヴォジラール通り340番(メトロ「コンヴァンシオン」または「ポルト・ド・ヴェルサイユ」)。オルガ・ドラトル・ド・タシニーの1日がはじまった。今日はとても忙しい。午前中に夫をデイケアに送る。昼までに買い物をする。夕食の下拵えをする。昼にカルチエ・ラタンで友達と会う。お茶の時間に3区でスペイン語翻訳者のルチアと会う。彼女とランソンの次の密会をなんとしてでも阻止するために。

ラジエーターが咳き込んでいる。外の通りはまだ暗い。何台もの配送トラックが行き過ぎる。夫のいびきが雑音を貫く。ゴオーときてピュッ、ゴオーときてピュッ。糖尿と蓄膿がある夫。暗闇の奥に窓の桟がぼんやりと浮かび上がる。手前の黒い影は夜食ワゴンだ。昨日の食器、片付けていない。ネルのパジャマの腕がベッドから伸びて、袖の間からヴァトルーシカ(ロシアのブリオッシュ)みたいな丸々とした手が出て、枕元の目覚まし時計をつかんだ。あと5秒で警報みたいなアラームが鳴るところだった。父の形見の古いゼンマイ時計は40年来狂ったことはないが、音は小さくできない。

そろりそろりとオルガは起き上がった。急な動作をしないよう心がけているのは、傍で轟音を立てている山塊のためではない(ミシェルはミサイルが落ちたって目を覚さない)。つい最近かかりつけ医から注意されたのだ。あなたの血圧もそうとうに高いですね。起きがけに頭痛などしませんか。脳梗塞発作は寒い朝方に倍増しますからね。怖いなと思ったら、まず動作をゆっくりにしてください。

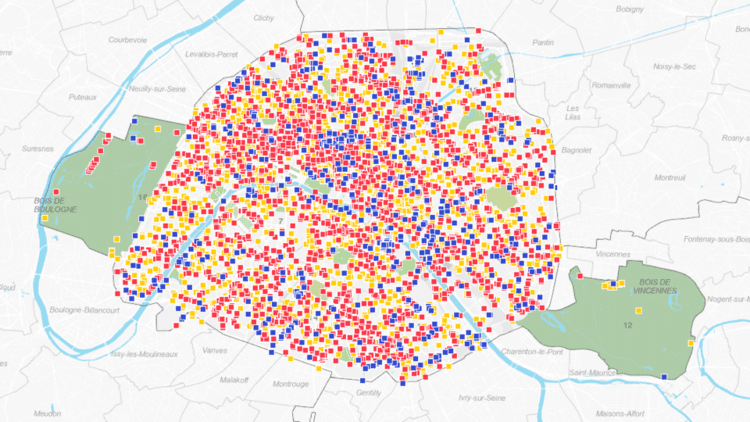

背中に一本に垂らした三つ編みを解きながら、オルガは1日の予定について考えた。久しぶりに何度もメトロを乗り換えることになるけど、やれるかしら。直線の距離だけの問題じゃない。パリみたいな街では、メトロの出口の場所やスト情報を把握していないと動けない。バスや車なんてもってのほか。一年中、あちこちで工事だらけだもの。その上、1月からの年金スト。

オルガは長い髪を額からしっかりと撫でつけて、頭の後ろで固いお団子にまとめた。(63歳のオルガが23歳の頃から同じ髪型で通しているには訳がある。髪がふさふさだった20代、引っ詰めお団子は反抗的な後れ毛を征服する最適なまとめ方だった。頭頂部が薄くなった現在、この髪型は別の意味で便利だ。)

高いロシア式ベッドの縁に腰かけると、背の低いオルガの足は床につかない。ふと目を膝に落とし、ゾッとして、悲しくなった。お腹とヒップがベッドに広がっている。まるで発酵したパン生地だ。張りもなく膨らみ続ける下腹、太腿、お尻。体型なんて気にするなよ、誰も見ているわけじゃなし、と夫は言う。(その夫ときたら、BMIではオルガの比ではない。)齢のせい?だけじゃない。オルガは一度も痩せていたことがない。子供の頃から。

この歳になれば、認めざるを得ない。オルガは母親にそっくりなのだ。1950年代、キーウから一人やってきて、20歳以上年上のフランス人と結婚した母。オルガが小さな時に見た母はまだ20代だったはずだ。なのにとても老けていた印象がある。ロシア民話の農婦のような服装で。タックの多い泥色の長いスカート。スカーフで縛った頭。太い一本の三つ編み。いつ見ても口をへの字に結んで、誰ともつきあわず、台所に閉じこもっていた。時々ベビーベッドみたいな籠を抱えて市場に出かけた。帰るや否や、赤い頬を膨らませて、収穫物をテーブルに広げたものだ。何十個ものまだ温かい卵、艶々としたバター、ガーゼに包まれて容器に入った山羊乳のソフトチーズ、巣がついたままの蜂蜜、スコップいっぱいのレーズンとクルミ。そしてお菓子作りに取り掛かった。小さなオルガはレーズンをもらい、ダウを舐めさせてもらえるので、母のそばにいるのが好きだった。母はオルガを見なかったし、特に笑いかけもしなかった。

でも、母との思い出はそれだけだ。彼女はオルガが12歳の時に出て行った。すでにそれ以前、もともと目が不自由だった父は完全に視力を失っていた。「オルガがいればそれでいい」と父は言い、二度と母の名を口にしなかった。

ヴァンデー出身の父は痩躯の長身で、アーサー・ミラーによく似ていると言われた。オルガは学校から帰ると、父の手を引いて、リュクサンブール公園北面に面した大きなテラスのカフェに行く。父はカルヴァ、オルガはショコラを頼む。それから父に新聞を読んであげた。長い白いエプロンをかけたギャルソンも、通行人も、誰もがオルガに微笑みかけた。どれほど誇らしかったことか!

それはちょうど、カルチエ・ラタンに髪の長い若者がたくさんいて、手榴弾の煙が立ち込めていた頃のことだ。

オルガは父のスラリとした体型は受け継がなかったが、その代わりもっと大事なものを与えられた。深い教養、フランス語への愛、啓蒙の精神といったものを。

ふう、とオルガはため息をついた。

それでも、ああそれでも!一度でいいから、雑誌の女性のようなほっそりした体が欲しかった。(今はエコールノルマルの超エリートにだって、ファッションモデルのような美人がいる!)オルガの人生は失敗したダイエットの連続なのだ。20代、最初の結婚のストレスで太り、30代、不妊治療のせいで太って、40代、更年期でまた太った。18年前、ミシェルと結婚して以来、加速がついた。

メタボ中のメタボであるミシェルは、バターたっぷりのクロワッサンと砂糖が五つも入ったショコラで一日を始める。お昼は近所のビストロでステーキとフリットの大皿、クレープ・シュゼット、エスプレッソ2杯を平らげる。夕食が軽い日は、決まって夜食を所望する。この夜食が問題なのだ。ソーシソン、リエット、生ハム、チーズ、文明が育んだありとあらゆる脂肪のかたまりが所狭しと寝室のテーブルに並び、ミシェルはほくほくと手をすり合わせる。それから2時間にわたって鯨飲鯨食。退職後は断る理由がなくなっただけに、オルガはその影響をもろに受けている。この半年でウェストは5センチ増えた。体重がどれだけ増えたか… 想像するだに恐ろしい。

オルガはハッと我に帰った。

ミシェルを責めるなんて、私はどうかしている。私はまだまだ健康で、一人で好きなところに行けると言うのに。かわいそうなミシェル!彼は一人でどこにも行けず、付き合うのは私しかいない。腎臓も心臓も衰えていて、糖尿もある。血圧は、この冬最高220を叩き出した。その日はさすがに医者も厳しく注意した。至急、酒と葉巻と脂っこい食事を止めること、減塩すること。でなければ、命の保証はしませんよ。それを聞いたミシェルは、見えない目に涙をいっぱいに溜めて(思い出すたびオルガの胸は痛む)、こう言った。僕は一生普通の男の味わう楽しみを知らないで生きてきた、この歳になって食事まで我慢したくない。食べたいものを食べて脳溢血で死ぬなら本望だよ。医者は黙った。

ああ神様、とオルガは思った。私はなんて自分勝手なのかしら。夫の心の光となる使命を一瞬でも忘れていたなんて。それに愚かだ。若い娘みたいに痩せたいだなんて。

浴室の曇った鏡に詮索の目を向けた。いつもなら鑑の中に若い頃の自分を探して、間違いなく落ち込む結果となる。でも今日の自分は何だか違う。ミシェルと結ばれた時の初心を思い出して、頭の中から雑音が消えたからだろうか。鏡にぼんやり浮かび上がる白い影は、何だかメランコリックで美しい。コーカサス純血統のオルガの肌は今でもミルクのように白く、片肌脱げば暗い浴室を照らし出すようだ。白髪はあっても彼女の金髪は本物だ。

脱衣所には洗濯物が散らばっていた。水曜まで家政婦は来ない。洗濯機を回そうかとも考えたが、やめた。服がないわけじゃない。オルガは寝室のクローゼットから新しいウールのタイツを出し、廊下の大きな衣装棚から、とっておきの純白のシルクブラウスとタータンチェックのロングスカートを出した。このスカートはとても品質も縫製も一流で、新品みたいに見えるのみならず、オルガの曲線をエレガントに仕上げてくれる。胸元にブローチをつけて、シニョンを黒いネットにしまい込むと、金縁眼鏡のオルガはまさにパリ15区の深窓の奥様だ。すっかり気分がよくなって、まだ7時そこそこだと言うのに、靴まで履き替えた。

キッチンの灯りを点けると、ミシェルの猫のクラリモンドがミャーオと鳴いた。14歳の老猫で、自分がこの家の主だと思っている。オルガは猫用出口を開け、缶詰を与えた。

「はいはい、女王様」

グラグラする小さなダイニングテーブルの上には、事務連絡の紙や半分破れた封筒がうずたかく積もっている。一枚の紙を引き出すと(山が崩れて、2、3枚の紙片がハラハラと床に落ちた)、表には「排水管工事のお知らせ」とあった。工事の日程は先週。オルガは紙を裏返し、座ってペンを取り、今日の予定を書き出し始めた。

*

想定どおり、ミシェルは嫌がった。デイケアなんて聞いていない、僕は行かないよ。

「ずっと前に予約して忘れていたのよ、もうすぐタクシーが来るわ、追い返せないわよ、お願いよ」

「外出したければどうぞ、大人しく家で待っているから」

口ではいつもそう言うけれど、いつもミシェルは痺れを切らす。オルガは外出して1時間も経たないうち、矢継ぎ早のメールや電話を受けることになる。今どこにいる、いつ帰ると。

「月曜はアニータの出勤の日よ」

オルガより2歳年上で、オルガよりずっと体格が良い(縦も幅も)アニータは、視覚障害者専門の介護士だ。盲人用ブリッジでミシェルと互角にゲームができるのは彼女くらいだ。アニータと聞いてミシェルは黙った。オルガは心の中で謝った。ごめんなさい。でも今日はどうあっても邪魔されたくないの。午後、微妙な駆け引きが必要になってくるから、その前に友達に会って段取りを決めたい。そんな時に電話があったらすべてが台無しなのよ。今日だけよ、二度とこんなことはしない。

夫に隠さなければならないようなことを計画しているわけじゃない。だけど話したところで「まったく女って馬鹿だな」と笑われるだけだ。笑われるだけならまだいい。ただ、あの言葉をもう一度聞くのだけは耐えられない。オルガの心を深く傷つけ、夫への深い恨みを植え付けた、残酷なあの一言。

それは3ヶ月前、1月初めの暗い夕暮れ、ランソンからの電話で、ランソンとルチアがオルガに黙って二人だけで会っているのでないか、という疑いが生まれた時のこと。

ランソンは10年前オルガの博士論文を指導した教授だ。オルガは「神」と呼んでいる。ルチアはキューバ出身の若い翻訳者。オルガの本をスペイン語に訳している。半年前、名乗りを上げてきた。素直で謙虚な外国人学生くらいに思っていたのに!信じられない、信じられない、とショックで混乱しているオルガに向かって、ミシェルは大笑いし、あの言葉を言ったのだった。

その話をする前に、まずランソンについて紹介しておこう。

今年75歳のオクターヴ・ランソンは、フランスでも屈指の社会哲学者だ。啓蒙の世紀の自然博物誌(ビュフォン、ゲーテ…)の画期的研究から社会思想や政治哲学にも手を伸ばし、50代にしてフランス学術界初の栄誉、国連の社会発展審議会(現在のSDGs審議会の母体となったもの)の有識者の一人に選ばれた。それだけではない。シオランに比されたこともあるその文体は明澄で高雅、描き出す人間の主観性のドラマはどんな小説よりもスリリングで、モディアーノやルクレジオなどよりずっと(アニー・エルノーは言うに及ばず)ノーベル賞に相応しいと言われたことすらある(社会科学者がノーベル文学賞をもらって何が悪いだろう)。サルトルやユーゴーのようなスターとは言わない、しかしインテリとしてはフーコー以来の国際的著名人だ。

退官後しばらくは家庭にこもっていたが、ここ数年著述を再開している。外国の大学から呼ばれることも多い。もともと大学教授には見えないスマートなルックスだったが、加齢で魅力が加わるタイプのようで、現役を退いた今の方が昔よりもずっと精悍に見える。また、60代まではやや子供っぽかった表情も、人生経験を積んだからか、複雑な陰影が加わって、大人の渋みが増している。

オルガは「神」ランソンに多くを負っている。博士論文提出時、すでに50を越していた彼女のために、彼は出版社と研究職を見つけてくれた。ランソンの序文がついていたおかげで、普通なら専門家しか読まないようなコアな内容の論文にも関わらず(*オルガ・ドラトル・ド・タシニー『光の継承ーインクルージョンの原理』)、メディアにもある程度注目された。数年後には英語版とイタリア語版が刊行された。昨年また、スペイン語訳の申し出があった。ルチアと名乗る若い翻訳者は、大きな黒い目を見開いて、「ランソン先生から是非どうかと勧められたので」と言った。オルガの心は天にも昇らんばかりだった。もう10年も経つというのに「神」はオルガを忘れていない、と。

オルガがランソンから特別の信頼を得ていると信じる理由は、研究以外にもある。

10年前、たくさんの優秀な学生に囲まれていたランソンは、27歳の美しいクレールと出会った。彼は妻帯者で、彼女よりかなり年上の息子と小学生の孫までいた。しばらく秘密のまま関係を続けたが、あることが起こって、それ以上隠しておけなくなった。ランソン夫人が脳梗塞で倒れ、半身不随となったのだ。その頃、クレールの博士論文(バートランド・ラッセルと英国リベラリズムについての「未曾有の」研究)は佳境に入っており、老教授は彼女の知性と魅力の虜となっていた。それに、学者の先生には介護の現実は重すぎた。それが理由で若い女子学生にのめりこんだのかもしれない。オルガはそのあたりの事情はよく知らない。

オルガが論文を出したのと前後して、クレールも学位を取った。彼女の論文は大手の出版社からすぐに刊行された(オルガの場合は数年かかったのに!)。初版部数15,000部(オルガは750部!)。国際的な名声を確立したばかりのランソンによる堂々たる序文(巻頭40ページ!)と燃え上がらんばかりの熱烈な推薦文で飾られていたおかげだろう、無名の若い学者の処女作は翌年の文化大賞を最年少で受賞した。同時に、ソルボンヌにおけるクレールの立場も変わった。それまでは所詮日陰の身に過ぎなかった彼女が、この頃から教授に同行して公の場に姿を現すようになった。私生活でも、その頃すでに、現在住んでいる13区のハイクラス5LDK(120平米)に住んでいたらしい。極めつけは、ランソンとの第一子を妊娠していた。クレールの出産とともに教授は家を出た。

指一本動かせなくなったランソン夫人は、たった一人広い邸宅にとり残された。彼女の介護を引き受けたのはオルガだった。生来の弱者への愛からだけではなく、「神」ランソンへの奉仕の一つとして。長年連れ添った配偶者をこんなふうに捨てて心が痛まない人がいるわけはない、先生だってきっと人知れず苦しんでいるはず、とオルガは思ったのだ。私は、先生の深い希望を叶えよう。若い女は不倫相手で十分。60を過ぎた先生にもう一度父親になる喜びを与えたのだもの、クレールも褒めてあげてもいいくらいよ。だけど私の役目はそんなものじゃない。私と「神」の関係は、肉体を介する必要もなく、口に出す必要もない、もっと崇高な種類のもの。

オルガはそれから一年あまりランソン夫人の世話をした。後者の鉄の意志が幸いして(オルガはなぜランソンが家を出たのか分かる気がした)、リハビリは奇跡的成果を生み、夫人は富裕層の障がい者ホームに住む場所を見つけた。それからさらに数年後、クレールは第二子を産んだ。ようやくランソンの離婚が成立した。彼はあらゆる公共の場所から身を引いた。

今では「神」自身、後期高齢者枠に入っている。いつ何があってもおかしくない。無信仰でエゴイストなクレールに介護ができるとは思えない。だからオルガは、今も定期的なご機嫌伺いの電話を忘れない。何年もそうしているうちに、先生の一週間の固定スケジュールを把握するにいたった。何時に起き、何時に子供を学校に送り、何時に昼食をしたため、何曜日の何時にどの医者に行き、どんなテレビ番組を見て、何時にまた子供を迎えに行くかということまで。これほど「神」の私生活が透明になったことはかつてない。それはオルガに不思議な安堵感を与えてくれる。

とは言うものの、すべてはオルガが一人で考え、一人でやってきたこと。昔も今も、ランソンがオルガに電話をかけたことなどない。もっとはっきり言えば、前妻の病気についても、彼がオルガに打ち明け話や相談事をしたことなど、ただの一度もない。(ランソンの周りには同じ階層の男性教授がずらりと並んでいて、その中でも特別に選ばれた一人か二人が個人的な問題の相談相手となっていた。今もそうだ。)

それだけに、3ヶ月前のランソンの電話は思いもかけず、オルガを一瞬、感激で跳び上がらせる効果を持っていた。思わず受話器を落としそうになりながら、「まあ先生、なんという幸せ…!なんという光栄…!」としどろもどろに答えているオルガの方に、ミシェルも見えない目を向けていた。

一方、当のランソンにとってオルガの挨拶など不要な雑音であったようだ。すっぱりと無視して、勝手に用件を話し始めた。全体的な状況を説明することもなく。

「ルチアがつかまらない。もう二日になる…何かあったんじゃないかと心配で眠れない…君はインターネットとやらの連絡先をもっているだろう?頼む、無事を確かめてくれ、今すぐに」

3秒ほど、何の話かさっぱりわからない時間が続いた。それから、徐々に全景が見えてきた。ルチア?誰?どのルチア?そんな質問がオルガの真っ白な頭の中を行き交った。

無意味な質問だった。オルガ自身よくわかっていた。ルチアはこの世に一人しかいない。それは最初の出会いで確信したこと。ランソンだって同じだったはずだ。浅い記憶の向こう側から初対面のルチアの印象が蘇った。

ランソンは低い早口で話し続けていた。オルガは何も聞いていなかった。「そうですか… 私は聞いておりませんけど、年末パリにいたのですね…ええ、こちらでも探してみますわ…」と答えている自分の声を、遠いもののように聞いていた。オルガの注意が散漫なのに気がついたのだろう、ランソンが声を高めた。

「聞いてくれ、オルガ。これだけは頼む。決して彼女には私が探していると言わないでくれ。繊細な女性だ。カモシカみたいに鋭敏だ。二度と会ってくれなくなる…」

老教授の声はしわがれていて、聞いたこともないほど弱々しく、怯懦にさえ聞こえた。

これが本当に「神」なの?オルガは呆れた。これってもしかして認知症の兆候の一つ?結局先生も歳を取ったということ?しかし、年末の生中継の討論番組に現れたランソンはこれまでになく若く見えた。その深いバリトンは20年前と同じで(先生は数千人の聴衆を前にマイクを必要としたことがない)、悪魔的とも言われた即興の論理構成も健在だった。オルガはやっと気がついた。先生は泣きそうになっているんだ!

通話は2分も続かなかっただろう。かかってきたときと同じくらい唐突に電話は切れた。オルガが我に帰った時には、片手に持ったままの受話器から「ツー、ツー、ツー」という音が漏れていて、薄暗い台所には誰もいなかった。

居間に引き上げたミシェルは古いLPレコード機でラインハルトを聴いている。オルガの心には怒りとも悲しみともつかぬ思いが湧きあがった。ミシェルに話さなければ。この気持ちを共有しなければ。オルガは狭いアパートの廊下を走った。

真剣に打ち明けたオルガに向かい、ミシェルは笑った。彼女に人差し指を突き立て、笑いに笑った。

「まったく女ってのは、くだらないことを考えるなあ!」

期待を裏切られ、オルガは憤然となった。

「くだらないことじゃないわ!先生はすでに一度家庭を壊しているのよ!ルチアだって知っているくせに!」

オルガが自分の正しさを主張すればするほどミシェルの笑いの渦は大きくなり、最後には喉を詰まらせた。

「知ってるって…君が話したくせに。そりゃ同じことが起こるさ」

オルガは目をパチクリさせた。ミシェルがいきなり百戦錬磨の精神分析家に変貌している。彼女の自信が揺らぎ始めた。ルチアにランソンの過去を話したのは間違っていたのかしら。素直ないい子だと思っていたけれど、素直すぎるのも問題だったということかしら。刺激されて、聞いた通りのことをやってしまったとか?

その時だ、あの言葉が響いたのは。

「そんなの彼ら二人の問題じゃないか。君にはなんの関係もないだろ?」

氷の刃でグッサリとひと突きされたようだった。周りの空気が薄くなって、オルガは陸に揚げられた魚のように無言で口をぱくぱくさせた。ひどい、ひどいわミシェル!誰の味方なの?彼女の頭は混乱し、その心は底知れぬ深淵に沈んでいった。淵の底から見上げる地上で、ミシェルはまだ笑っていた。まるでオルガなど知らない人間であるかのように。オルガは孤独に震えた。

彼女が黙っているので、この話題は打ち切りとなった。ちょうどラジオで討論が始まっていて、ミシェルの注意はそちらに向けられた。目の見えないミシェルにとって、ラジオでもテレビでも、言葉を話す媒体は全て議論の相手なのだ。檄を飛ばしている夫を後に、オルガは廊下に彷徨い出た。どこにも自分の場所はないように思われた。

*

ミシェルの言葉の何がオルガをそんなに傷つけたのだろう?

初め、オルガは「二人」という言い方が受け入れられないのだ、と信じた。ランソン先生とルチアを同等の人間みたいに数えるなんて!という非合理な苛立ち。まさしく民主主義の悪弊ここに極まれりだわ、一人+一人=二人だと誰もが信じて疑わない時代には、天才も凡人も、精神的貴族も知的難民も、有権者として「一人」と数えられる。だけどそれは真実ではない。ヨーロッパの頂点たるフランスのインテリゲンツィアのさらに頂点にいるランソンと、南米の貧しい国から来た無名の娘、この間に何の同質性の指標も機能しないことは歴然ではないか!

もちろん、そんな理屈が通らないことはわかっていた。これでは学者じゃない。卑俗なポピュリストだもの。それに、本当に受け入れられないのはそこじゃない。

「君には何の関係もないことだろ」

思い出すだけでも辛い。違う、違う、嘘よと全身が拒否する。ミシェルは何も知らないのだ。誰にもわからないことだ。私と先生の関係は。必死で抵抗しながらも、オルガにとって、初めて聞く言葉ではなかった。「あなたには何の関係もない」、どこかで聞いた言葉。実を言えば、オルガ自身がこのように自分に言い聞かせていた時期もあったのだ。それは10年前、ラスパイユ大通りのランソン邸に、一人放置された夫人の世話に通っていた時。

「忘れてはダメ、先生とクレールのことは私には何の関係もない、私はただ奥様を助けたいだけ」

あるいは、そうも考えていなければ、初めて入った先生の家の薄暗い片隅にかつての日常生活の名残を感じ、まだ若かった「神」の背中の幻影を垣間見て、現実と空想の区別がつかなくなってしまったかもしれない。

「私には関係のないこと」と繰り返すたび、オルガは疼くような痛みを覚えたものだ。でもそんな小さな痛みは、目の前のランソン夫人の巨大な不幸に吸い込まれた。「神」に捨てられて、生きていける人間などいるのだろうか?ランソン夫人の状況はまさしく生きながらの死に見えた。ただ不思議だったのは、夫人自身はそうは感じていないらしいことだった。リハビリのおかげで舌が少し動くようになると、夫人は確固とした口調でこう言った。

「アクターヴあむかしかあかあらない、ちいあしあついてない」

オクターヴは昔から変わらない、地に足がついていない。60過ぎて子供より年下の女と恋愛騒動を起こすなんて、頭の中が子供だという証拠だ。ランソン夫人にとって事態は明快だった。

一方オルガは、夫人のふてぶてしいまでのたくましさと、それに正比例するかのような学問への無関心に驚き、これでは先生もお手上げだっただろうと思うようになっていた。私ならもっと先生を分かってあげられたのに、という気持ちが湧き上がるのを抑えることはできなかった。私なら、毎日古今東西の学問の話をして、先生に研究のヒントを与えてあげただろう、誰もが理解しない人文科学の難問に取り組む先生を支えてあげられただろう。

言葉も表情も失い、男女の別も超えて、ただがむしゃらに生き抜こうとしている奇妙な生物となったランソン夫人と、その頃マスコミにもてはやされ、ランソンに愛され、その第二子を孕っていた輝くばかりに美しいクレールでは、誰の目にも明らかな勝者は後者だった。しかしながら、女が我慢を強いられた世代のオルガには、クレールの傍若無人な生き方、他人家庭を壊して平然としているその傲慢さには、懲罰を願う気持ちを抑えられなかった。いずれ化けの皮が剥がれる、いずれ真実が明らかになるだろう、先生だってご自分が間違っていたとお分かりになるはずだ。私なら、先生に奥様を捨てさせたりしなかった。

つまりは、10年前すでに、オルガはランソンの人生に骨の髄まで浸っていたのだ。「私は無関係」という良識は、ランソンの人生の一部になっているという喜びの前に、あえなく崩れた。それから時間が経ち、悲劇的と思われた状況も世間の忘却という僥倖を得て、誰もがあるべきところに落ち着いたように思われた。もう何年も、ランソン夫人は施設で何不自由なく暮らしているし、ランソンとクレールの家庭もそれなりに社会に場所を見つけている。オルガだけが過去から抜け出せないでいた。

「君には何の関係ないことだろ?」というミシェルの言葉は、オルガが閉ざしていた心の扉をこじ開けた。そこに深く閉じ込めた真実は腐臭を放ち、彼女を苦しめた。夫を恨みたくなかった。可哀想なミシェル、自分が何を言っているのかわかっていないのね、そう考えることにした。そう、問題はミシェルじゃない。問題はルチア。しかも事態は切迫している。家が火事になっていたら、ホースをつかんで水をかけるでしょう?今は悠長に議論している場合じゃないのよ。

9時半、介護タクシーが階下に着いた。介護士がミシェルを車椅子に乗せた。オルガは、白い杖と一日のステイのために用意したバッグを抱えて、一緒に車に乗った。障がい者デイケアセンターはポルト・ドルレアンにある。途中の道には工事が続くので迂回ばかりになるらしい。行きたくないミシェルを横目で見ながら、オルガの目は乾いていた。

「あなたが望んだことでもあるのよ、ミシェル」

(II、IIIに続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?