失語症の方とのお話の工夫、その前に

暑さ厳しい2023年の夏でございます。

昨年からハラスメントストッパーにかかりきりでした。

秋が来る前に

本職「ことばのリハビリ」の投稿を進めることにしました。

**********************************

失語症の方の家族や周囲の方への「失語症の方との接し方の工夫」として、

1.ゆっくり落ち着いて話す

2.短くわかりやすく

3.絵や漢字が伝わりやすいことがある

4.失語症の方の注意を向けて

がよく挙げられています。

いざ、やってみるとどうでしょうか。

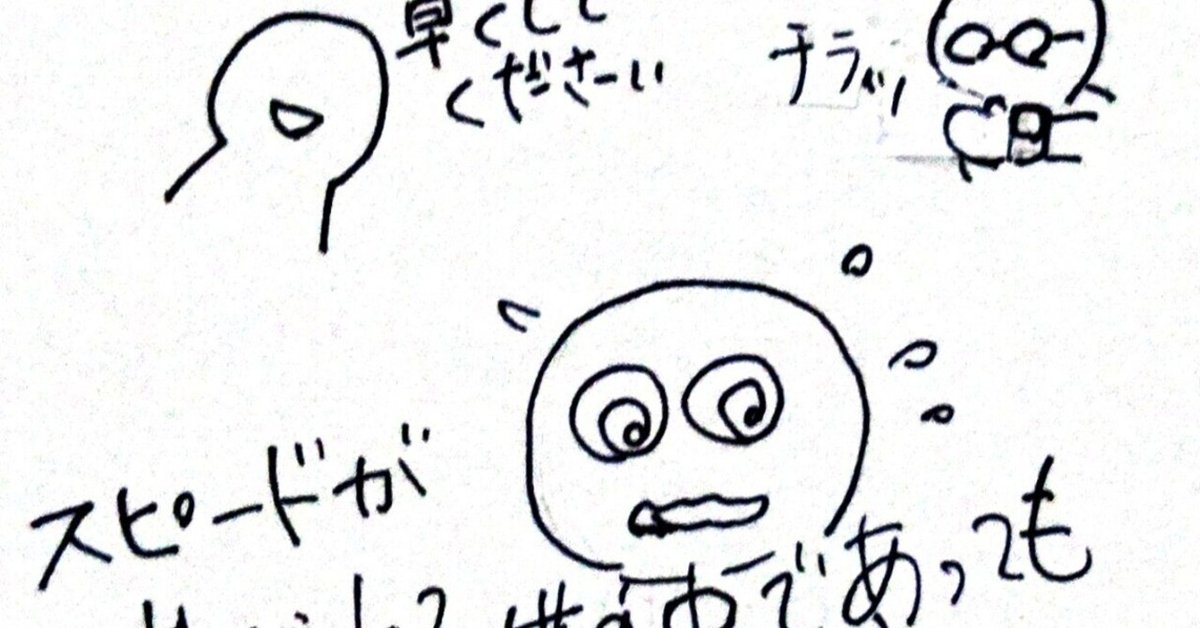

世の中、何にするにもスピードが求められていますよね。

自分も職場もですし、自分からの発信スピードも速い、つまり早口です。

だからこそ、失語症の方とお話しするときは、スピードを落とすことが必要

となります。

「あ・うん」の呼吸で伝え合っていると「すごーい」と羨望の眼、

でも、そこは置いといて、

「あ・うん」の呼吸で伝え合えるは、個人のスキルというよりも、その患者さんと過ごした経験の積み重ね。

だから、今ここでしているのは、「あ・うん」の呼吸以外のお話です。

我々「ことばのリハビリ」担当者は、失語症者の周囲の方に接し方の工夫を説明しています。

そのやり方で、まず自分ができるのか、

失語症者さんに対してどのように行動しているのかを自分でわかっているのかが、説明するときの糧となるのではないでしょうか。

「ことばのリハビリ」に大切なのは、自分も含むその場に対する観察眼。

自分の焦りに気づいた時こそ、ゆっくりペースの自分を堂々と演じきります。

「そんな、簡単にゆっくりペースにできない」という場合。

自分は、ICレコーダーや動画撮影で自分の話し方を確認を繰り返して、 自分の話し方の癖を把握していきました。録音しているだけで、話すスピードはいくらか抑えることができます。

「ことばのリハビリ」を行う場合、

訓練道具の筆頭が「自分の聴き方」と「自分の発話」となります。

「ことばのリハビリ」を担当する人は、まず自分の話し方の癖を把握しておくことはとても大切だと思います。

今回、「失語症の方との接し方の工夫」を自分はどのようにしているのか、家族や周囲の方が実践するときのヒントとなることを考えていきたいと思いました。

1回に1項目ずつ 説明をしていきます。

今回は、「1.ゆっくり落ち着いて話す」 でした。