英語だけでドイツ語は理解できるのか?(Polyglotへの道)

前回、食材の名前はフランス語由来で、家畜は古英語の名前が残ったと書いた。

しかしこの古英語とは、元を辿れば何という言語になるのか?

言ってしまえば、それはドイツ語の一派だった。

現在でも英語とドイツ語の語彙は24%が共通。特に基礎語彙に多い。

KをCにすれば、以下の文章も簡単に読めるだろう。

独:Komm in mein warmes Haus, mein Freund. Willkommen!

英:Come in my warm house, my friend. Welcome!

つまりドイツ語のd, k, b, を英語のt, c, v, に変えてみると、

ドイツ語が英語に近づく。

音だけで聴いてみると余計に似ている。

何故、ドイツ語と英語が似ているのか?

それはドイツ語と英語が姉妹関係にあるからだ。

Englishというのは元はAnglish, 「アングル人っぽい言葉」という意味。

このアングル人というのは五世紀にドイツ北西部からイギリスに侵入してきた人々で、ゲルマン、つまりgerman(ドイツ)の一部だった。

Englandというも、そもそもAngle-Land「アングル人の土地」を示した。

その後1066年にフランス語話者が入ってきて、英語はドイツ語らしさを失う。

しかしそれまでの500年間は古英語は、割とドイツ語臭かったのだ。

独:Ich habe ein Schiff.

古:Ic hæbbe scip.

英:I have a ship.

IやIchなど、人称代名詞には特にドイツ語からの変化が見て取れる。

(↓他の場合)

そして古英語には「名詞の性区別(と格変化)」、主語に合わせた「動詞の変化」があった。

これらは英語だけが失った機能だが、ドイツ語や他のヨーロッパの言語には残っている特徴である。

これらのシステムはドイツ語に残っていて、今日の英語にはない。

英語の方が簡略化されているのだ。この現象はヴァイキングが来た時に始まったというが、これは別の記事に回す。

(グロ注意!! ↓ケルトからヴァイキングまでの英国史まとめ)

しかし基礎語彙にはまだドイツ語的な要素が結構残っている。

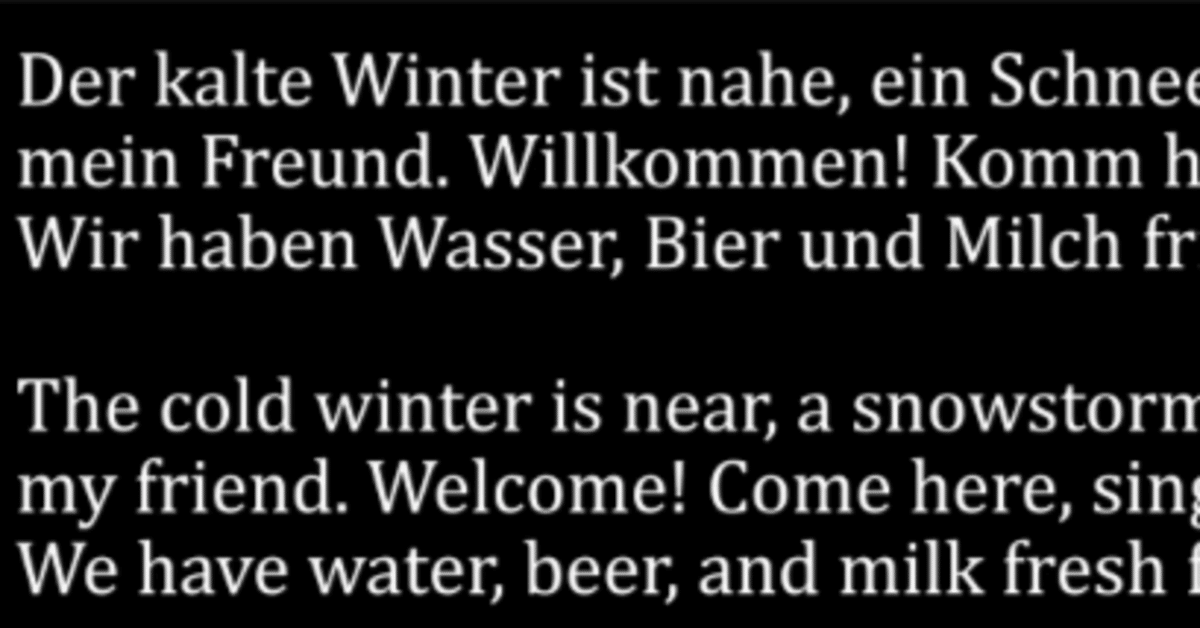

その語彙共有度は二割弱だが、代名詞や基礎動詞などが一緒なので、コツを掴めば日常会話などは英語からドイツ語に置換できる。

↑上が「英語だけでドイツ語を読む方法」についてのハウツー動画、

↓下が「英語だけでドイツ語が読めるのか」という検証動画だ。

興味があれば参照されたし。