特別支援学校からの発信「ちゃんと●●しなさい!ではなく、モデリングで見本を示そう」

今回は、ソーシャルスキルトレーニング(SST)でも使われるモデリングについて紹介します。そんなの知らない?いえいえ、みなさんも誰かをモデルにして、あるいは誰かのモデルになっているんですよー。

ソーシャルスキルトレーニングの進め方を紹介

その前にソーシャルスキルトレーニングについて簡単に説明します。

ソーシャルスキルとは、対人関係や集団行動を上手に営んでいくための技能(スキル)のことです。多くの子どもたちは、周りの大人や友だちからこういったスキルを自然と真似て身につけていくのですが、発達障がいなどがあって自然と身につけるのが難しい子たちもいるのです。

ソーシャルスキルトレーニングはおおよそ以下の流れで行われます。

1 教示

そのスキルがなぜ必要か、そのスキルが身についているとどのような効果があるかを言葉や絵カードなどを用いて説明して教えます。

2 モデリング

手本となる他者の振舞い(スキル)を見せて子どもたちが学びます。または不適切な振舞いを見せて、どこに間違いがあるかを考えさせます。

3 リハーサル

スキルを先生や友達を相手にして実際に練習してみる。主にロールプレイングの手法が用いられる。

4 フィードバック

行動や反応を振返り、それが適切であれば褒め、不適切であれば修正の指示を行う。

5 般化

教えたスキルが指導場面以外のどのような場面(時、人、場所)にでも発揮できようにする。

こんな流れです。

最初の教示が子どもに伝わっていないと、なかなかトレーニングに身が入らないでしょうし、目的意識がないと実際の場で活用する般化に至るのが難しくなります。「なぜそのスキルが必要なのか」「そのスキルを使ったらどんないいことがあるのか」を繰り返し伝えて、子どもたちが必要だと感じることはとても大事なことだと思います。

ソーシャルスキルについてはおすすめの本を紹介したこちらの記事もあります。プログラム例が豊富に掲載されていて便利ですよ。

それはさておき、今回はその中のモデリングについて紹介します。

知らないところで子どもは周りをモデルにしている

ソーシャルスキルのところで周りを真似てスキルを身につけていくことが難しい子がいると話しましたが、実際は誰もが多かれ少なかれこのモデリングを勝手にしています。

学ぶの語源は真似ぶ(まねぶ)という話がありますが、生まれたばかりの赤ちゃんは周りに反応し、真似をして、繰り返し試行錯誤していくことでいろいろなことができるようになるのです。

これは教える側が意図していないものも含まれます。

例えば、僕の叱り方、理詰めで淡々と逃げ道を塞いでいくようなやり方は、僕自身が嫌で嫌で仕方なかった母の叱り方にそっくりなんです。それに気づいてからは、意図的に叱り方を変えましたが(そもそも最近あまり叱るということはしていないのですが)、今度はその叱り方を娘が継承しつつあります笑。教えたわけでもないのに。

(画像はChiik!より)

みなさんも、子どもたちには覚えてほしくない、真似してほしくないと思っていることに限って、すぐに覚えてしまって困るなんてことはないでしょうか?

僕たちは誰しもが周りに影響されながら、誰かをモデルにしながら生きているんです。

具体的なモデルを示そう

一度モデリングをして身につけたことを改めていくのは大変です。特に発達障がいのある子たちの中には、自分の失敗を受け止めたり、修正していくのが苦手な子たちがたくさんいます。

なので、不適切なモデルを取り込んでしまう前に、適切なモデルを子どもたちに提示することがとて大事になります。

「ちゃんとしなさい!」「きちんとするのよ!」と叱る前に、適切な見本(モデル)を示して、子どもに真似てもらいましょう。

モデルを示すためには、まずその行動がどういう手順で行われるのかを考えないといけません。細かい手順に分ける課題分析を行いましょう。

またそれぞれの手順で、どうしたら適切なのかを子どもがわかるように提示しましょう。

まずこちらが見本を見せる。

注意するところや間違えやすいポイントを具体的に伝える。

一緒にやってみて確認する。

徐々に本人に任せていく。

こういった流れです。

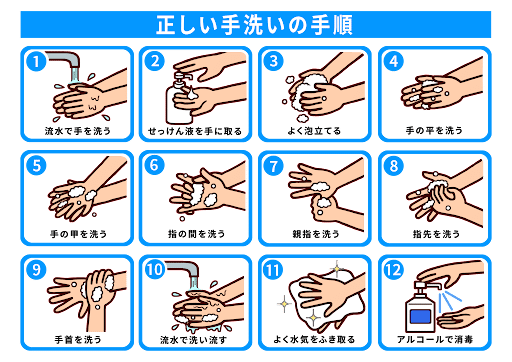

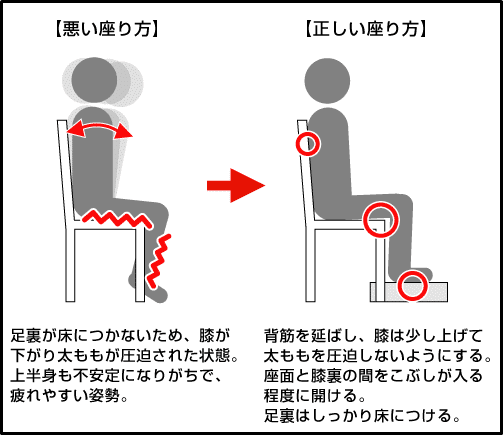

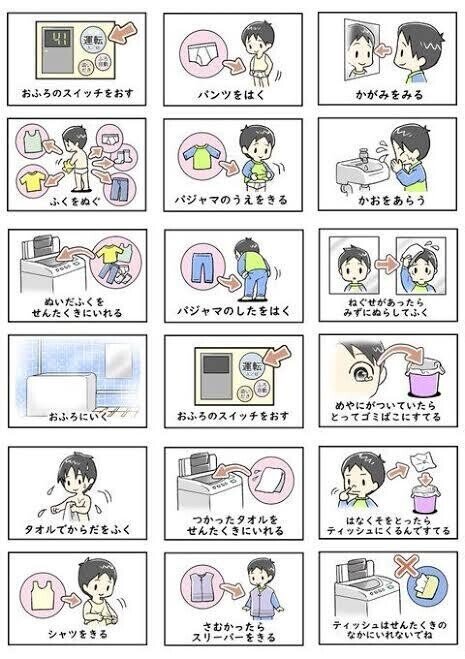

写真やイラストがあると、具体的なポイントや注意点をわかりやすくなります。

(画像はみさきのイラスト素材より)

(画像はナガサワ文具センターより)

それ以外にも、例えば座り方だと、「お腹と机の間はグー1個分開ける(グー)、足の裏は床にペタッとつける(ペタ)、背筋をピンッと伸ばす(ピン)」をまとめて「グーペタピン!」のような合言葉を決めておくのもいいですね。

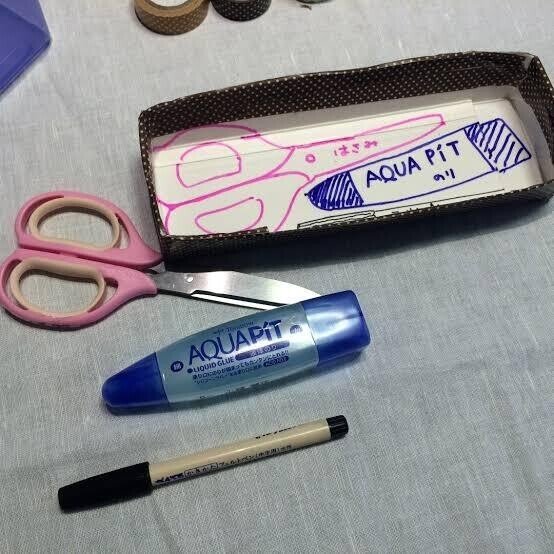

またどうしたらいいかが一目見てわかるように環境を整えることも大事です。どこに何を片づけるのかなんてラベルや見本があるとすぐにわかりますよね。

(画像は楽天市場より)

(画像はRoomClipより)

(画像はBenesse口コミサンキュ!より)

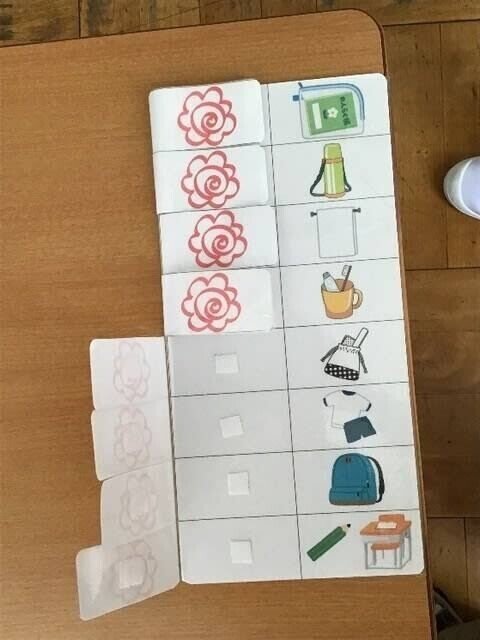

子どもが自分で確認できるように

子どもによってゴールは違いますが、「自分でできているかどうかの振り返りができる」ならそれに越したことはないですよね。

そのためには、①子どもが手順を確認できること、②子どもが自分の行動を評価(良い/悪いや、できている/できていないを判断)できることが必要になります。

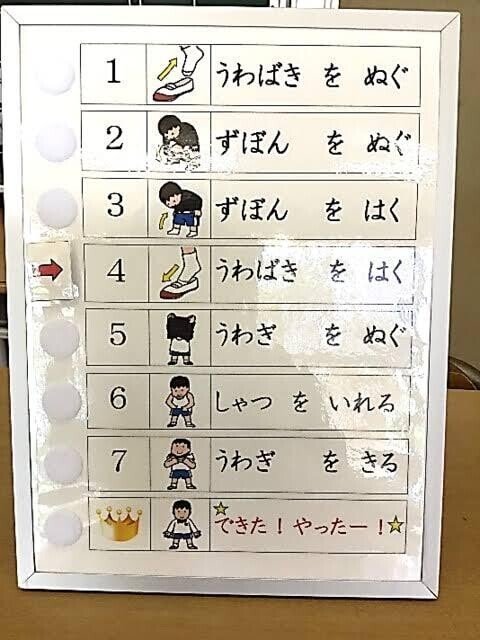

例えば手順表やチェックリストがあると、本人にとってわかりやすく、一人で確認しながらできるサポートになるかもしれません。もちろん、周囲からの評価や「どうしたらいいのか」というフィードバックも大切です。

(画像は伊奈特別支援学校ブログより)

(画像はPinterestより)

まとめ

手本を示すことの大切さは昔から言われているようです。僕の好きな山本五十六さんの有名な言葉にも、モデリングの大切さが紹介されています。

「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。」

精神科医の神田橋條治さんは、この山本五十六さんの言葉のパロディとして「してみせず、言って聞かせて、させてみて、けちをつけては、人は育たぬ」という言葉を紹介しています。

けちばかりつけて子どもを育てないことがないように、保護者や教員など周りの大人が率先して行動の視線を示すことが、遠回りなようで子どもたちが変わっていくための近道かもしれません。

まず自分がお手本となって適切なモデルを示すこと、ポイントを子どもへ伝えること、子どもが自分でチェックし間違いを修正できるようにすること、そんなモデリングの技法をぜひ活用してみてください。

表紙の画像はnote「MMDモデルを作る超初心者の作業記録メモ(1)」より引用しました。