障がいと災害

能登半島地震を受けてX(旧Twitter)上で障がいと防災や避難所生活に関する情報が流れてきました。

中でもヘラルボニーさんの#障害者を消さないが印象に残っています。

#障害者を消さない

— 松田崇弥・文登【ヘラルボニー|双子起業家】 (@heralbony_twins) January 3, 2024

東日本大震災、避難所から障害者が消えた。

「大声を出す娘の口をガムテープでふさごうと思った」

知的障害のある娘と避難所に身を寄せていたが、身も心も疲れ果て、避難所を離れた家族が口にした言葉。#能登半島地震 障害のある人は、必ずいる。https://t.co/UQoiVNwZf2

そこで、障がいと災害に関する情報をいつかのための備えとしてまとめてみました。

必要な支援を知る

以前、視覚障がいの方のための防災・避難についての記事を書いたことがあります。

その記事の内容も参考にしながら、まずは障がいと災害全般に関するいくつかのサイトや資料を紹介していきます。

NHK「災害時障害者のためのサイト」には、障がい種別ごとや災害種別ごとに、避難するときの持ち物、普段からの備え、災害が起きたら、支援する方への具体的な内容などが掲載されています。

国立リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター「災害時の支援に役立つ情報」には、災害の被災者支援に関連する資料などがまとめて掲載されています。

ここからは防災全般に役立つ資料を掲載します。

徳島県『発達障がい者 知って備える!防災ハンドブック』は、災害についてや、災害への備えや身を守る方法、後で紹介する自分のことを知ってもらうための「災害カード」などがイラストつきで掲載されています。

『発達障害のある人の防災実践BOOK 地震に備えていのちを守る』は、地震時に身を守る方法や防災減災、連絡や避難所/自宅での生活などについて連絡先や役に立つアプリなど、具体的な方法が掲載されています。

(画像は国立障害者リハビリテーションセンターより)

日本自閉症協会『自閉症の人たちのための防災・支援ハンドブック』

(画像は日本自閉症協会より)

国立国際医療研究センター「障害を抱え特別な支援が必要の子どもと、その家族のための緊急時対応準備マニュアル」

(画像は国立国際医療研究センター国府台病院より)

国立障害者リハビリテーションセンター『災害時の発達障害児・者支援エッセンス 発達障害のある人に対応するみなさんへ』

(画像は国立障害者リハビリテーションセンターより)

教えてドクター「災害に備える」

(画像は教えてドクターより)

(画像は教えてドクターより)

避難所での支援ツール

障がいのある方の避難所での生活が大変だというお話は耳にしたことがあります。見通しのもてない、慣れない状況の中、集団生活を静かに過ごさないといけない…大変な状況です。

そんな状況の中では、コミュニケーションをサポートしたり、本人のことを周りに知ってもらうことが有効になるのかもしれません。

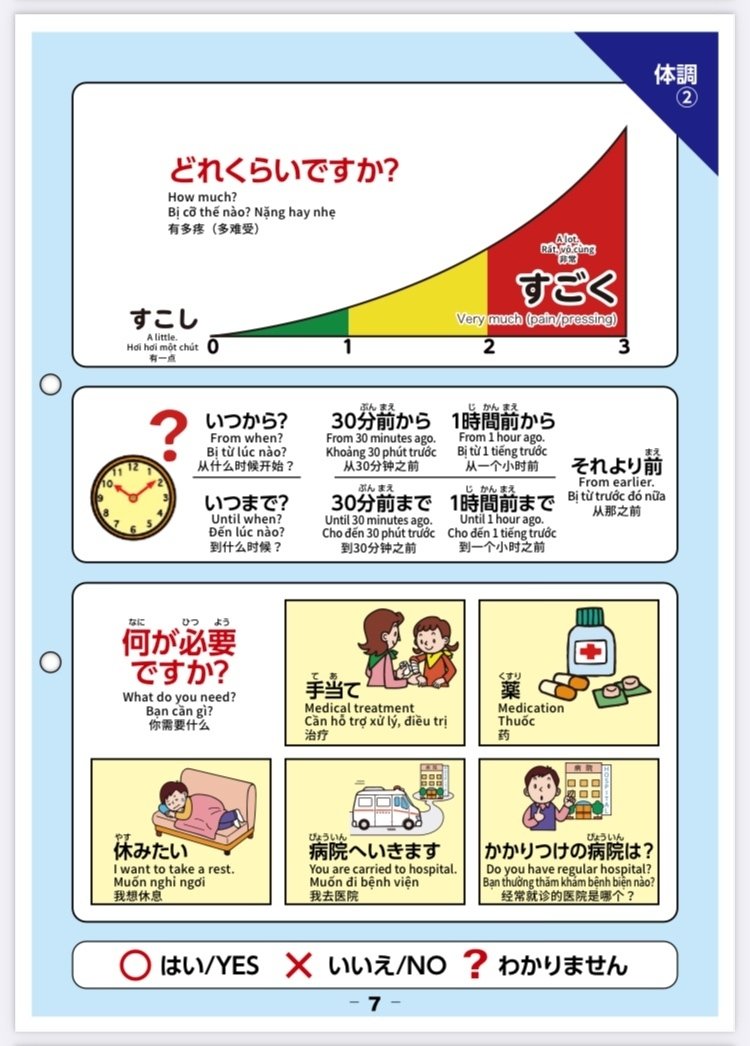

やりとりをサポートする「コミュニケーションボード」

コミュニケーションボードというイラストやわかりやすい日本語が記載されていて、指さしなどでやりとりをサポートするツールがあります(災害用だけでなく、警察用や日常生活用なども作成されています)。

障がいのある方だけでなく、日本語に慣れていない海外の方にも有効なツールです。

いくつもの自治体で作成されています。

(画像は大府市ホームページより)

(画像は大阪市より)

(画像は八王子市より)

本人の特性や支援の手立てを伝えるためのツール

本人の好きなもの・こと、おちつくもの・こと、きらいなものや困ったときのサイン、コミュニケーション、不安・イライラしているときの様子や対応など、本人の特性や支援の手立てを周囲に伝え、知ってもらうためのツールです。

徳島県「防災カード」*『発達障がい者 知って備える!防災ハンドブック』内

日本自閉症協会「助けてカード」

自閉症の方への支援のポイントが端的にまとめられています。

(画像は日本自閉症協会より)

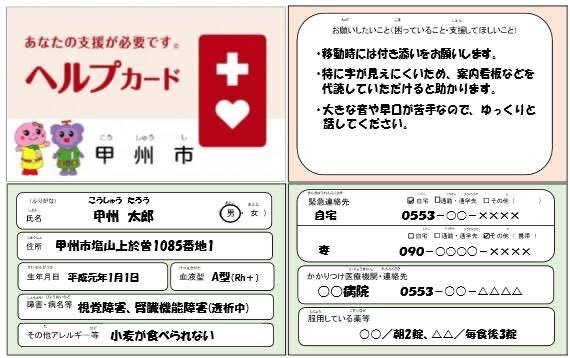

「ヘルプカード」

各自治体でヘルプマークやヘルプカードが配布されています。ヘルプカードには緊急時の連絡先や必要な配慮、支援などを掲載する欄があるものがあります。事前に用意しておくと周囲へ伝える際に便利ですね。

(画像は甲州市より)

「サポートブック」

その子にはどのような特性があり、どんな支援・配慮を具体的にすればよいのかや、これまでの生育歴などがまとめられたものです。

就学や進学など学校園との連携、習い事を始めるなどに向けて作成されることが多いですが、災害時に本人のことを知ってもらうのにももちろん有効です。

(画像は防災主任の学習室より)

無料のテンプレートがいくつも公開されています。

震災後のケア

被災した子たちへのケアについての資料です。

国立特別支援教育総合研究所『震災後の子どもたちを支える教師のためのハンドブック〜発達障がいのある子どもへの対応を中心に〜』

(画像は国立特別支援教育総合研究所より)

日本児童青年精神医学会「災害下における子どものこころのケアの手引き」

いくつかの資料やスライドが掲載されています。

日本ストレスマネジメント学会「災害時の子どものためのストレスマネジメント」

ストレスマネジメントに関するリンクが掲載されています。

事前の備え

家庭などでの防災や避難カバンの準備などはもちろんですが、「本人の特性や支援の手立てを伝えるためのツール」でも紹介したように、本人のコミュニケーションをサポートするツール、本人が見通しをもち安心して過ごせるためのグッズ、本人のことを周囲へ知ってもらうツールなども用意しておくことをおすすめします。

また防災学習の中で僕は繰り返し伝えているのですが、具体的な避難場所の確認(●●公園ではなく、●●公園のジャングルジム前など)、危険箇所の確認と対策、繰り返しの避難訓練、災害時伝言ダイヤル(171)などのツールを実際に練習しておくことなどが大切です。家庭内で避難場所や危険な場所(ハザードマップもあわせてチェックしましょう)、災害時伝言ダイヤルに登録する番号などを何度も確認しておきましょう。

ハザードマップについては、各自治体のものに加えて「重ねるハザードマップ」が使いやすくイメージしやすいです。

また避難行動支援者名簿の同意書提出や個別避難計画の作成などをしておくことで、いざというときの支援を受けられる可能性がグッと高まります。

避難行動支援者名簿の同意書提出

災害時に自ら避難することが困難な場合、あるいは避難しているかどうかの確認を受けるために市町村が作成する避難行動要支援者名簿に登録されます。

また名簿の同意書を提出することで、災害時の地域リーダーや地域支援者などから日常的な声かけや見守り、個別避難計画の作成、また災害時の安否確認や避難支援を受けることができます。

(画像は筑後市より)

個別避難計画の作成

令和3年からは個別避難計画の作成が市町村の努力義務となっています。

誰と、どこへ、どうやって避難するかをあらかじめ確認しておくことで、避難時の支援や確認を受けることがスムーズになります。

障がいのある方の個別避難計画は、相談支援員さんが作成している自治体が多いようです。

(画像は日野市より)

ヘルプカード

岡山県倉敷市真備町の箭田地区では、避難に必要な情報を記載したヘルプカードや避難所に提出すればいいだけの受付カードが作成されています。

まとめ

情報をまとめていて、改めて事前の準備が大切なんだと再確認させられます。

同時に多くの方が障がいのある人を知って、関わる機会があれば、障がい特性や適切な支援の手立てへの理解があればみんなが楽になる部分も多いのかなと思います。

防災学習で子どもたちに繰り返し伝えていますが、災害はいつどこで起きるかわかりません。そしていつかは必ず起こります。

いつのためにも、できる準備を進めておきましょう。

今も、そしてこの先も。今回の記事が皆さんのお役に立てば幸いです。

参考にしたサイト

2.国立障害者リハビリテーションセンター「災害時の支援に役立つ資料」

3.国立障害者リハビリテーションセンター研究所「災害時障害者支援」

こちらは障がいと災害に関するおすすめの本です。

表紙の画像はみんなのフォトギャラリーから選んだ防災グッズのイラストです。