見えにくい人が見えるようにする工夫 まとめ

今回は、見えない・見えにくい方がどうやって生活しているのかを知るシリーズの、見えにくい人が見えやすくする工夫を紹介していきます。まず、見えやすくするためにどんな方法があるのかを紹介します。それから具体的な工夫や道具を紹介していきます。

見えやすくするための方法

1 拡大する(文字のポイントを大きくする、線を太くする)

視覚障害者への配慮として、「文字は大きければ大きいほどいい」と思われている方も多いと思います。確かに弱視の低視力の方や白濁のある方には、文字を大きくすることは有効です。実際、16ポイントや22ポイントの拡大文字が、拡大教科書や試験問題などによく使用されます。

(画像は記者撮影より*見え方紹介アプリを使用しました)

ただ視野障がいの方はこの限りではありません。

その範囲しか見えないのに、文字を拡大されると、一度に目に入る情報が少なくなりすぎてしまいます。

(画像は記者撮影より)

なので、視野が狭い場合は、文字を拡大すると逆に見辛くなる(小さい文字の方がいい)こともあるんです。

読みやすい文字の大きさを測定するためのツールとして、「MNREAD-J読書視力チャート」とそのアプリ(試用版)、iPadアプリ「日用読書測定ツール」などがあります。

(画像は拡大教科書選定支援キットの試作より)

それと当たり前の話ですが、拡大すれば紙の分量は増えて重くなります。なので、単純に拡大するのか、ルーペや拡大読書器を使って拡大してみるのかも考える必要があります。

図で示したり、ハサミで切る・色を塗るなどの作業したりするときも、内側も色を塗る、線を太くするなどの配慮が有効です。

(画像は記者撮影より)

エレベーターの開閉ボタンは、一目見て分かりやすいように開くボタンを強調したデザインや、閉まるボタンより大きい開くボタンなどの工夫がされているそうです。

(画像はデジマースブログより)

(画像はX@doctorK1991より)

2 文字のフォントを変える

文字のフォントによっても見えやすさが変わります。近視や白濁などの見えにくさがある場合、一般には線が太くてはっきり見えるゴシック体が識別しやすいとされています。

しかし、ゴシック体だと「書」「龍」などの細かい漢字は逆に見にくくなりますし、ハネやハライなどを確認する書字の学習には向かないといった欠点もあります。

(画像は記者撮影より)

また見やすいフォントも人によって違いますので、文字ポイントやフォントは本人に確認しながら調整するのがいいと思います。

詳しくは次の記事で紹介していますので知りたい方は覗いてみてください。

3 配色とコントラストを調整する

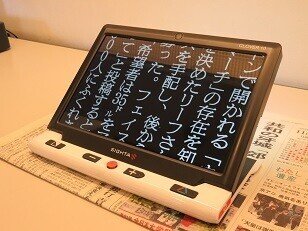

眩しさ(羞明しゅうめいといいます)のある人にとっては、一般的な白地に黒の文字では見にくい場合があります。そのため、拡大読書器には、白黒反転(ネガポジ反転)や黒地に黄色文字、青地に黄色文字など見やすいよう配色を調整することができます。

(画像はAmazon.co.jpより)

また明暗の差であるコントラストが低いと見えにくくなってしまうので注意が必要です。

(画像はDTP・印刷用語集より)

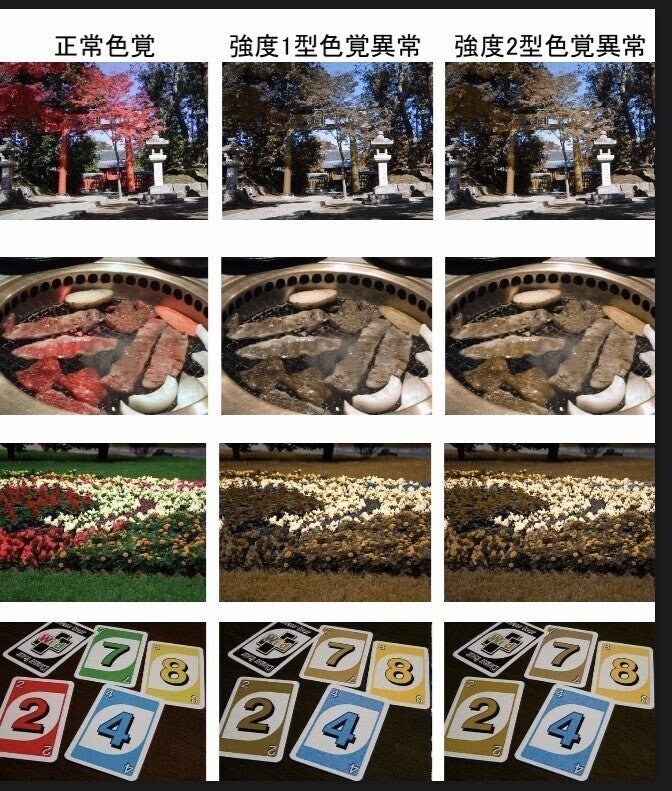

また色覚障がいのため、赤色と緑色が識別しにくいといった方もいます。

(画像は先天色覚異常の検査と相談より)

そのため、黒板の板書では、わかりやすい白色と黄色を使いましょう。白色と黄色以外の色を使う場合は、色名を伝え、太めの文字や線で、大きく、はっきり書き、色分けをした区域には境界線をはっきり示し、白線でアンダーラインや囲みをつけたり、文字や記号を併記するなど色以外の情報を加えましょう。

(画像は学校保健より)

色覚については次の記事で解説しています。

4 範囲を示す、限定する

文章を読むときに行が飛んでしまうなどの場合には、見える範囲を1行だけに限定するタイポスコープが有効です。下敷きなどでまだ読んでいない行を隠してもいいと思います。

タイポスコープは、加齢黄斑ドットコムのサイトに型紙データがあり、またジオム社などで販売もされています。

(画像は加齢黄斑ドットコムより)

(画像はジオム社より)

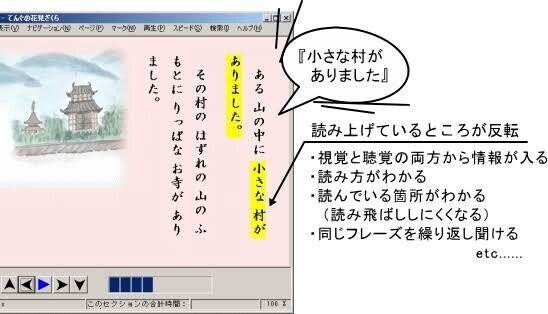

どこを読むかわかるようにマーカーする方法もあります。マルチメディアデイジーでは、読み上げるところを自動でマーカーしてくれるのでわかりやすいです。

(画像は日本ライトハウス情報文化センターより)

タイポスコープは文字を書く際にも有効です。サイン用やハガキ用のものも販売されています。

(画像は桜雲会より)

(画像は日本点字図書館わくわく用具ショップより)

またプリントやテストをつくるときには、書く場所がわかるように下線を引く、枠を示すなどの配慮も有効です。

(画像は記者制作より)

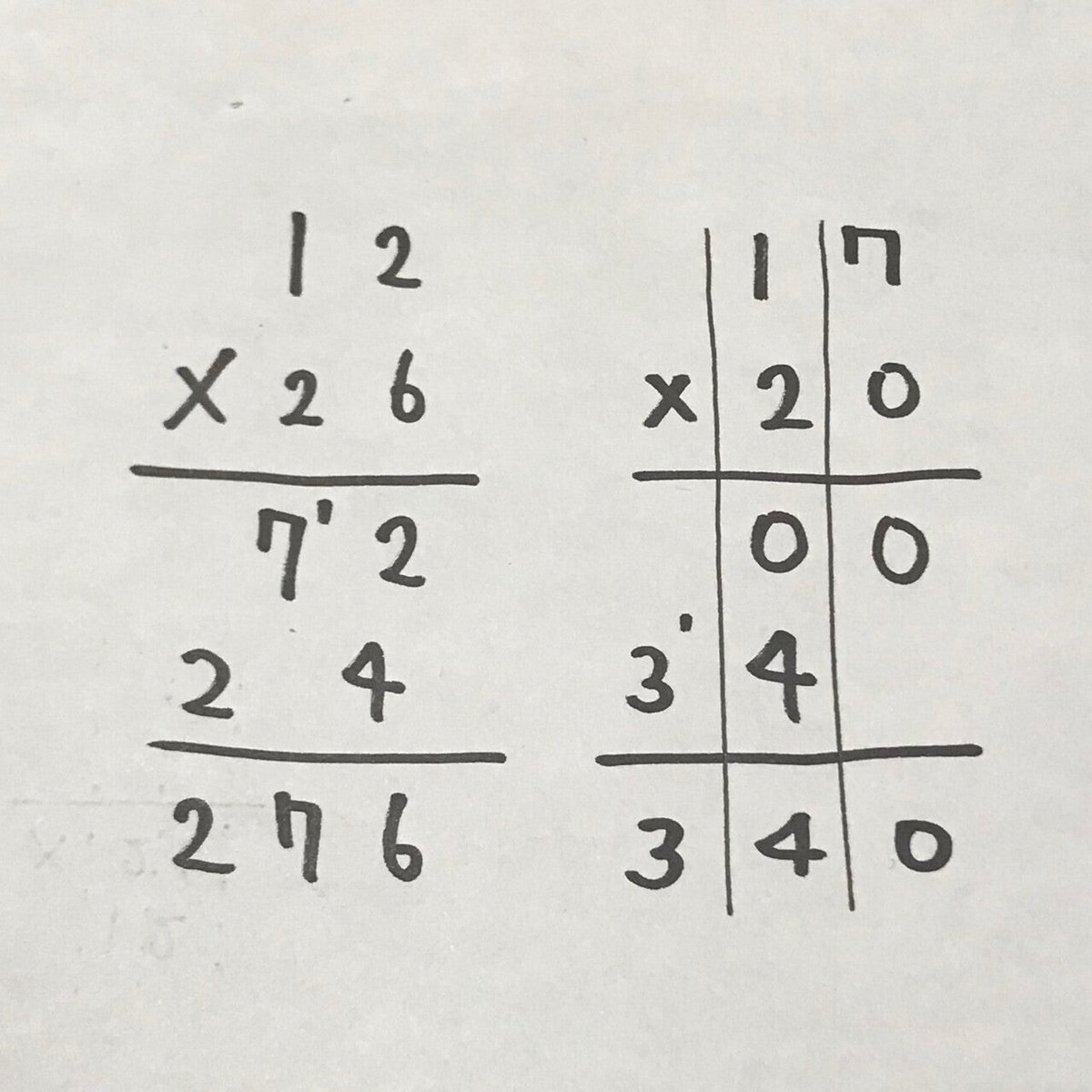

同じように筆算や画像を写すときに補助線があるとわかりやすくなります。

(画像は記者制作より)

また選択肢問題のときは、視野が狭い場合、下の画像上側のような選択問題では、最後の選択肢エ.を見逃してしまうかもしれません。左詰で選択肢の記号が縦に並ぶようにしましょう。選択肢はなるべく1行にまとめ、ページをまたぐことのないよう気をつけましょう。

(画像は記者制作より)

また国語の長文読解で、弱視の子は見えている子のようにさっと一瞬で該当の部分を見つけ出すのは難しいです。該当部分の場所が示してあるとずいぶん楽になります。

(画像は記者制作より)

これらの配慮の具体例は次の記事でも紹介しています。

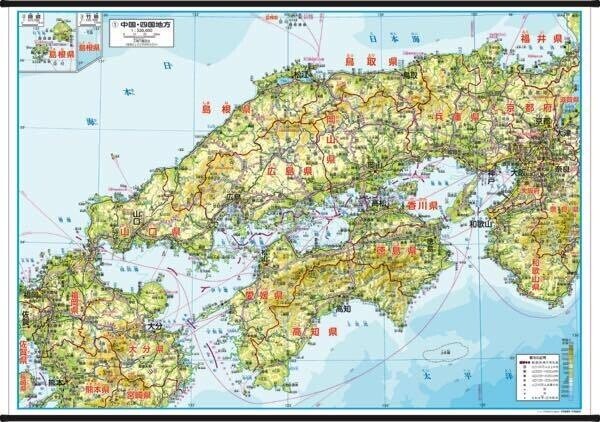

5 情報量を制限する

例えば一般的な地図帳などは、地名や自然、等高線、特産物など多くの情報が一度に表示されています。識別しやすくするために、地名/自然環境/特産品といったようにテーマごとに地図をつくるとわかりやすくなります。情報量を制限し、シンプルに示すことがわかりやすさにつながるのです。

(画像は帝国書院より)

(画像はAmazon.co.jpより)

地図帳では、弱視児のために開発された『みんなの地図帳〜見やすい・使いやすい〜』がおすすめです。次の記事で紹介もしています。

6 明るさを調整する

光が眩しくて見えない方もいますし、逆に暗いと見えない方もいます。室内の明るさやスマホ・タブレット画面の明るさを調整したり、遮光カーテンで眩しさを抑えたりといった配慮が必要になります。

見えやすくするもの

ここからは色々な道具や工夫をいくつかのカテゴリに分けて紹介していきます。

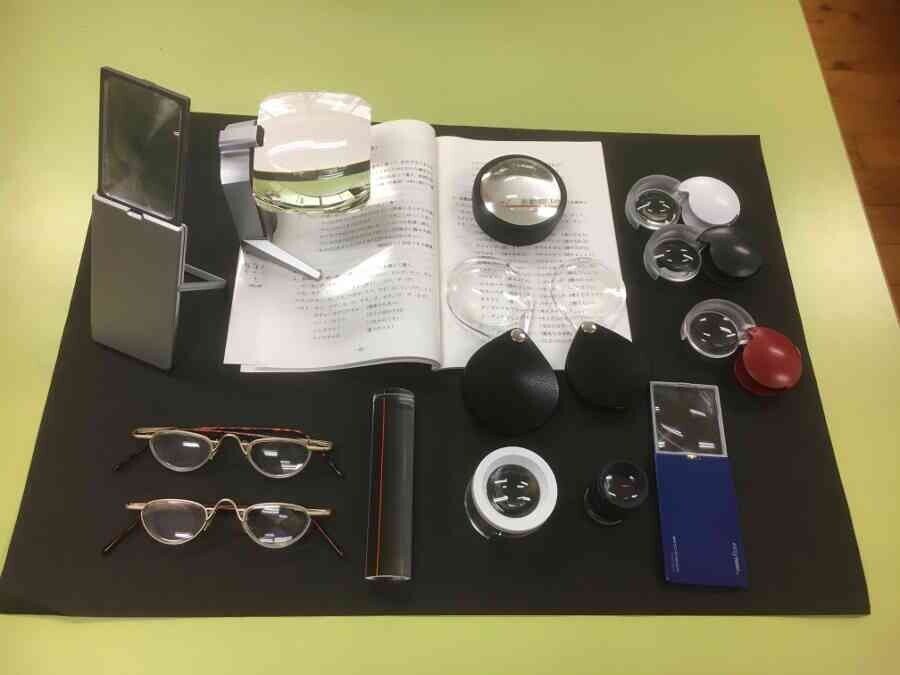

1 ルーペ(近用弱視レンズ)

見えにくい方が近くのものを拡大して見るための道具です。

ルーペと聞くと虫眼鏡のようなものをイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、いろんなタイプがあります。大きく分けると手持ち型、卓上型、眼鏡型の3つがあります。

(画像は大分県立盲学校より)

その人の見え方に合わせ倍率も様々なものがありますが、倍率が上がると拡大される代わりに見える範囲が狭くなるのには注意が必要です。また本人の見え方に合わせたピント調整が必要になります。

(画像はルーペスタジオより)

1.手持ち型

照明付き、ケースから取り出すタイプ、レンズが重なって1つで複数の倍率が選択できるタイプなどがあります。

(画像は新潟眼鏡院より)

(画像は川崎市視覚障害者情報文化センターより)

(画像はルーペスタジオより)

ルーペを使うと見たい対象との距離が近くなり、姿勢を維持するのが大変になります。

(画像はルーペスタジオより)

なので、盲学校では書写台がよく使われます。後述の拡大教科書などを置きやすいという効果もあります。

(画像は大分県立盲学校より)

2.卓上型

卓上型ルーペは、机の上に置くだけで、ピントが固定されるのでピント調整の必要はありません。しかし、個々の見え方に合わせてピントを調整することは難しいです。

見ながら文字が書けるスタンドルーペ、半円球のスタンプルーペ、1行分の文字などに合わせやすい棒状のバールーペなどがあります。

(画像は新潟眼鏡院より)

(画像は日本テレソフトより)

(画像はルーペスタジオより)

3.眼鏡型

眼鏡型は両手が空くため作業しやすいのが利点ですが、焦点距離は短くなってしまいます。

(画像は大阪大学ロービジョン外来より)

(画像はメガネのアマガンより)

2 単眼鏡(遠用弱視レンズ)

単眼鏡は弱視の方が離れたものを拡大して見るための道具です。左右の視力差がある場合が多いので、双眼鏡ではなく片方だけの単眼鏡を使うのです。

ルーペと同じように自分の視力や目的にあった倍率のものを使いますが、倍率が上がると見える範囲は狭くなります。見たいものに素早く合わせたり、黒板の板書を写したりするには訓練が必要になります。

(画像は岐阜盲学校より)

(画像は広島県教育委員会より)

3 拡大読書器

カメラに映った画像を見やすいサイズに拡大したり、白黒反転などの画像処理をしたりしてディスプレイに映し出すのが拡大読書器です。据え置き型、携帯型、折り畳み型の大きく3種類があります。日常生活用具になっていますが、どれか1種類しか対象にできないので注意してください。

1.据え置き型

持ち運びには適しませんが、画面が大きく見やすいのが据え置き型拡大読書器の特徴です。

(画像はインサイトより)

(画像は京都ライトハウスより)

(画像は日本点字図書館わくわく用具ショップよ理)

2.携帯型(電子ルーペとも呼ばれます)

持ち運びしやすいですが、画面が小さいのが携帯型の特徴です。視力によっては使いにくい場合もあります。いろいろな画面サイズのものがあります。

(画像はインサイトより)

(画像は京都ライトハウスより)

(画像は日本ライトハウス情報文化センターより)

3.折り畳み型

折り畳んで持ち運びできるタイプです。

(画像はインサイトより)

4.その他

カメラとパソコンがセットになったものや、iPadを拡大読書器として使用するものもあります(どちらもパソコンやiPadはそれ単独でも使用できます)。

(画像は拡大読書器ドットコムより)

(画像は記者撮影より)

こちらはアームの付いたカメラとディスプレイが別のタイプです。

(画像は日本テレソフトより)

活字文書読み上げ装置と拡大読書器が一体になったものもあります。

(画像は日本ライトハウス情報文化センターより)

4 ウェアラブル端末

1.網膜走査型レーザアイウェア RETISSA

テレビやパソコンのディスプレイ、カメラに映った映像を網膜に直接投影することで見えるようにする眼鏡型の端末です。僕も試着したことがありますが、目の前に映像が浮かんでいるような不思議な感覚でした。詳細はQDレーザーのホームページから。

(画像はQDレーザーより)

2.暗所支援眼鏡

暗いところが見えにくくなる夜盲の方などのために開発された眼鏡型の端末です。カメラの画像を明るさを調整した上でディスプレイに投影します。詳細はHOYA関連会社のViXiOnホームページから。

(画像は日本ライトハウス情報文化センターより)

(画像はViXiOnより)

3.視覚障害支援ヘッドセット

スペインのある夫婦が全盲の息子のために開発されたそうです。

ゲーム用ゴーグルと眼鏡を掛け合わせたようなヘッドセットは、現実の3D画像を作成し、その上にテキストやグラフィック、ビデオを重ねて表示することができる。

障害物は人工知能(AI)を使って検知。行く手を遮るものに近づくと、画面上に大きな赤い円が表示される。道路標識などは拡大して見ることもでき、使用者のニーズに合わせてカスタマイズも可能だ。

(AFP BBNEWSより)

(画像はAFP BBNEWSより)

5 パソコン

Windowsには拡大鏡とハイコントラストが標準搭載されています。Macは後述のスマートフォン・タブレット端末のiPhone・iPadと同じアクセシビリティから設定してください。

1.拡大鏡

画面の一部分または全部を拡大して表示するのが拡大鏡です。

Windowsキーと+キー同時押しで起動(拡大)、Windowsキーと-キー同時押しで縮小、WindowsキーとEscキー同時押しで終了します(スタートメニュー→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コンピュータの簡単操作」→「拡大鏡」でも設定できます)。

(画像は教えて!HELPDESKより)

(画像はまりふのひとより)

2.白黒反転(ハイコントラスト)

個人設定からハイコントラストを設定することができます。テーマやテキストやボタンなどの色を変更することも可能です。

拡大鏡を起動してから、CtrlキーとAltキーと iキーを同時押しで起動することもできます。

(画像は神奈川県網膜色素変性症協会より)

(画像はusedoorより)

3.マウスポインターの調整

コントロールパネルのマウスから、マウスに合わせて動く矢印(マウスポインター)を拡大や色の反転、移動速度の変更や軌跡を表示したりすることも可能です。

(画像は神奈川県網膜色素変性症協会より)

(画像はITスキル習得サイトPCまなぶより)

6 スマートフォン・タブレット端末

1.カメラ

今まで単眼鏡を片手に苦労しながら写していた黒板の板書も、カメラで写せば手元で自由に拡大して見ることができます。

自分の視力では見えなかったものを自由に拡大して見ることができるようになります。

自由にカメラを使えるって当たり前のようですごいですよね。

2.画面の拡大・縮小(ビンタアウト・ピンチイン)

Web(ホームページ閲覧)、写真、PDF閲覧などでは画面を拡大縮小して表示させることができます。

(画像は初心者にも分かるiPhoneの使い方より)

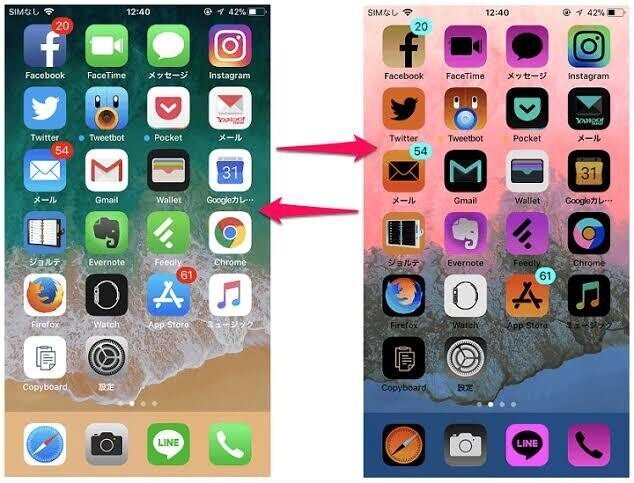

3.アクセシビリティ(iPhone・iPad・MacPC)

Apple社製品は、設定→アクセシビリティから設定することができます。ショートカットを設定すれば、ホームボタンをトリプルタップで起動することができます。

①ズーム機能

写真など以外でも、どんな画面でも一部を拡大して表示できます。

(画像はTouchMe iPhoneより)

②拡大鏡

カメラ画面で拡大縮小やライト、コントラスト調整などが簡単にできる、携帯型拡大読書器のように使えるモードです。

(画像はASCIIより)

③画面表示とテキストサイズ

文字サイズやボタンの形の変更、コントラストの調整などが可能です。

(画像はTIME&SPACEより)

④カラーフィルタ

画面表示とテキストサイズから設定できます。色覚に障がいがある場合も、カラーフィルタを使うと、色の違いが見分けやすくなります。

(画像はあなたのスイッチを押すブログより)

⑤反転

反転は画面表示とテキストサイズから設定できます。いわゆるネガポジ反転のことです。画像、メディア、暗色系のスタイルを使う App などは除外されるスマートと、ディスプレイ上の色を全て反転するクラシックの2種類があります。

(画像はPC設定のカルマより)

(画像はusedoorより)

ここではApple社製品を中心に紹介しましたが、Androidスマホでも、画面の拡大機能やフォントサイズの拡大、画面上の表示の拡大、色補正、高コントラストテキストなどの設定も行うことができる。

(画像はMySoftBankより)

4.拡大鏡アプリ

ピント合わせや手振れ補正などの機能がある拡大鏡アプリもいくつかあります。

(画像はITmediaMobileより)

5.電子書籍

Kindleなどの図書閲覧アプリでは、文字サイズやフォントを変更可能です。しかも後で紹介する拡大本のように重くかさばらないのが便利ですよね。

(画像はApplivより)

6.アプリUDブラウザ

図書閲覧アプリで、教科書デジタルデータ活用に関する調査研究でも使用されています。

(画像は慶應義塾大学経済学部日吉心理学教室中野泰志研究室より)

別の記事でも紹介しています。

6.アイアイサポーター

iPadを拡大読書器のように使用するための道具です。

(画像はZAURUSより)

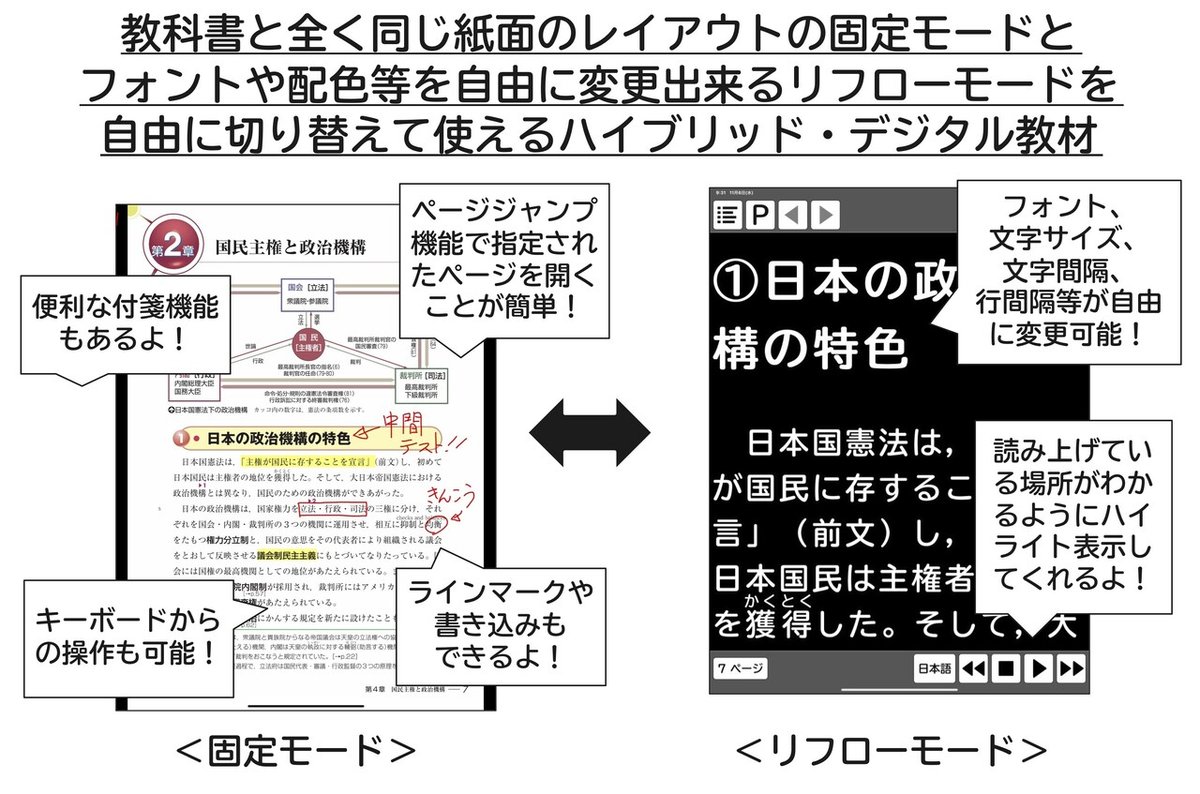

7 マルチメディアデイジー・デジタル教科書

マルチメディアデイジーとは、音声と一緒に、文字や画像が表示されるデジタル図書です。パソコンやタブレット端末で再生できます(音声のみのデイジー図書もあります)。

表記された文書を音声で聞きながら、画面上で絵や写真を見ることができます。また読み上げているフレーズの色が変わる(ハイライト機能)ので、どこを読んでいるのかが一目でわかります。

自分が読みやすいように、文字の大きさ、音声のスピード、文字や背景の色を選ぶこともできます。

(画像は伊藤忠記念財団より)

(画像は日本ライトハウス情報文化センターより)

マルチメディアデイジーの教科書もあります。

(画像はDAISY TOKYOより)

またパソコンやタブレット端末で読めるデジタル教科書もあります。自分の見やすい大きさに拡大縮小できるのが便利ですよね。

(画像は文部科学省より)

(画像は東京書籍より)

8 大きな文字のもの

1.拡大教科書

弱視児のために製作される拡大教科書があります。出版社によっていくつかの文字サイズがあります。他の友だちと同じように学習できるよう、元の教科書のページも記載されています。

ただ本が大きくなり、2〜3冊に分冊されることも多いので持ち運びは大変です。

以前は個人でボランティアに作成を依頼していましたが、現在は教科書バリアフリー法によって無償給与されています。詳細が気になる方は文部科学省ホームページへ。

(東書Eネットより)

(画像は大日本図書より)

(画像は愛知県立芸術大学デザイン専攻柴崎幸次研究室より)

2.拡大本

弱視の方向けに拡大された本です。数は少ないですが販売されていたり、図書館などで貸し出されています。

(画像は河北印刷より)

(画像は愛知県立名古屋盲学校より)

『大きな文字の青い鳥文庫』シリーズも販売されています(過去に盲学校に寄贈されたものだそうです)。

(画像は青い鳥文庫より)

3.LLブック

LLブックとは、知的障がいのある人や日本語を母語としない人など、文字を読んだり、本の内容を理解することが苦手な人でもやさしく読めるよう工夫されている本です。

大きな文字や画像、ピクトグラム、優しい文章などが特徴です。

(画像はハートフルブックより)

(画像は埼玉福祉会より)

4.大学入学共通テストなどの試験問題

大学入学共通テスト(旧センター試験)では、障がいの実態とそれまでの合理的配慮の実績が認められれば、通常の問題に加えて、14ポイントと22ポイントの拡大問題の選択や拡大読書器の使用、タブレット端末での問題閲覧が可能になることがあります。

大学入試センターのホームページでは、拡大文字問題冊子のサンプルを見ることができます。

詳細はセンター試験についてですが配慮申請について紹介した記事を読んでみてください。

それ以外にもあん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師の試験などでも拡大文字の試験を受けることができます。

9 その他の見やすくするための工夫

1.タイポスコープ

すでに紹介した見える範囲を限定することで見えやすくする道具です。

(画像は加齢黄斑ドットコムより)

クリアファイルを切ってマジックで線を引いたものだと、前後の文章も確認できます。

(画像はTwitter@Miharu106より)

2.ハイライト

マルチメディアデイジーなどでもそうですが、ハイライトがあるとどこを読んでいるのか(どこを読むのか)などがよくわかります。

(画像はDAISY TOKYOより)

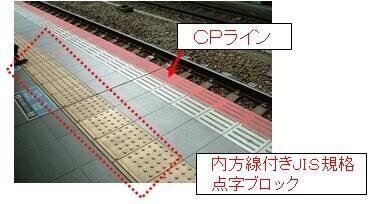

3.点字ブロック

日本で発明された点字ブロックは全盲の方だけが使うと思われがちですが、その黄色によって地面や床とのコントラストがはっきりし、弱視の方の道標にもなっているんです。

(画像はPrecious.jpより)

なので床と同化している点字ブロックを見失って困っている方もいるのです。

(画像はウィルビー新潟大学より)

点字ブロックについての紹介記事も書いています。

4.CPライン

駅ホームから転落される視覚障がいの方は後をたちません。点字ブロックだけでなくホーム柵の設置も進んではいますが、まだまだです。

ホームへの落下を防ぐためにホームの端を赤やオレンジなどの色で塗り、転落しないよう警告しているのがCPラインです。

(画像はJR西日本より)

電車とホームの間が空いているので塗っていただいた蛍光塗料。

— かぎしっぽの猫くん (@shimanekokunK) June 2, 2022

弱視の私にはとても助かる。

白杖を持つのにまだ葛藤がある方もいると思う。

転落事故を防ぐのにすべてのホームの端にも色をつけてほしい。 pic.twitter.com/tL0qjOf5Ic

5.段鼻のライン

段鼻とは階段の踏み板の先端部分のことです。

弱視の方にとってこの段鼻がわかりにくく、階段で転倒してしまう危険性があります。

(画像はTogetterより)

段鼻の色が変わったり、コントラストがはっきりしていたり、目印があると段差がよくわかります。

(画像はタロキンマテックス株式会社より)

(画像は三栄商会より)

6.音響式信号機

音声やメロディで信号が青になったことを教えてくれる音響式信号機ですが、信号が赤か青かを点灯して教えてくれるものもあるようです。

(画像はTwitter@sunday1995hideより)

韓国には歩道の端にLED電灯が埋め込まれていて、信号の色に合わせて点灯するスマート横断歩道というものがあるそうです。

(画像はTwitter@KyokoKK5932より)

10 眩しさ・暗さへの配慮

1.遮光レンズ

眩しさ(羞明)がある方には、眩しく感じる光の波長をカットする遮光レンズがあります。サングラスと違って視界が暗くなることはありません。

レンズの色によってカットされる光の波長が異なります。サイドにもレンズが付いたものもあります。

(画像は大阪大学ロービジョン外来より)

「CCP Color Simulator」という遮光眼鏡の色による見え方の違いをシュミレーションできるアプリもあります(iPad専用アプリです)。

2.遮光カーテン

盲学校では太陽光が眩しく感じる子のために遮光カーテンが必須です。

(画像は愛知県立名古屋盲学校より)

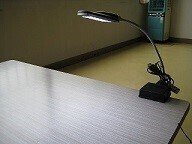

3.卓上ライト

室内の明るさ(全体照明)は300〜700ルクスの照度であることが望ましいですが、個人によっては明るさが足りないこともあるので、調整できる卓上ライトがおすすめです。持ち運びできるとさらに便利です。

(画像は愛知県立名古屋盲学校より)

(画像は視覚障がい者ライフサポート機構viwaより)

4.懐中電灯

暗くて見にくい方の中には、懐中電灯を解体されている方もいます。小型でハイパワーのものも販売されています。

(画像はGoods of Lifeより)

5.アンチグレア保護ガラスフィルム

スマートフォンやタブレット端末の画面に貼る、光を反射しにくくなる保護ガラスフィルムです。

(画像はAmazon.co.jpより)

11 色覚多様性への配慮

色覚補正レンズという色覚障がいの方が見にくい色を識別しやすくするものがあります。ただしそれまでの色の見え方とは変わって見えるので、必要なときに使うものだそうです。

(画像はメガネのアマガンより)

色覚障がいについてはこちらの記事でも紹介しています。

12 便利グッズ

1.筆記用具

線が太く書きやすいノートや真っ黒地に白いペンで書くノートなどもあります。鉛筆やシャーペンの芯は太いものや濃い2B以上のものなどを使用すると見やすくなります。

(画像は愛知県立名古屋盲学校より)

(画像は日本点字図書館わくわく用具ショップより)

可愛いデザインのものもあります。

(画像はKIMINOTEより)

定規などは白黒反転などコントラストのはっきりしたものが見やすく便利です。

(画像は大分県立盲学校より)

葉書や封筒、サイン・押印用のサインガイドなどもあります。

(画像は日本点字図書館わくわく用具ショップより)

2.時計

見えない方向けに音声式や食読式の時計もありますが、ロービジョンの方向けに見やすい腕時計などもあります。

(画像はCITIZENより)

3.カレンダー

白黒反転のカレンダーもあります。

(画像はFukuokaデザインリーグより)

4.電卓

ユニバーサルデザインの数字が大きく見やすい電卓です。

(画像はCASIOより)

5.料理

食材とのコントラストがはっきりするよう工夫された、白黒両面まな板や、黒いしゃもじとお椀などがあります。

(画像はえんうちより)

(画像は日経BizGateより)

(画像は日本点字図書館わくわく用具ショップより)

縁や取手、内側などがわかりやすいよう色や絵があるマグカップやお皿もあります。

(画像は日本点字図書館わくわく用具ショップより)

6.鏡

5倍や10倍といった拡大鏡のミラーもあります。

(画像は日本点字図書館わくわく用具ショップより)

7.水中ゴーグル

それ以外にも度入りや偏光の水中ゴーグルもありす。

(画像はSWANSより)

便利グッズは別の記事でも紹介しています。

機器や便利グッズの販売先

紹介した機器や便利グッズの販売先についてはこちらの記事で紹介しています。

まとめ

久々に長い記事を書きました。関連した内容の記事が増えたなぁというのが個人的な感想です。

この「見えにくい人が見えるようにする工夫 まとめ」は、「触ってわかる工夫 まとめ」と「音でわかる工夫 まとめ」の記事とで視覚障がいのある方の生活を知る手がかりシリーズみたいな感じで構想していたものなので完成してほっとしています。

この記事は視覚障がい当事者の方だけでなく、視覚障がいを知らない方にもぜひ読んでもらい、自分の世界と視覚障がいの世界の重なりや繋がりを意識してもらうきっかけになれば…そんなありがたいことはないなぁと思います。

参考にしたサイト

①介護ポストセブン「本のバリアフリー最前線「拡大読書器」「読み上げ支援」ほか注目サービス6選」

表紙の画像はメガネの愛眼より引用しました。