特別支援学校からの発信「便利グッズまとめ紹介① 文房具編その1【書字読字】」

X(旧Twitter)や書籍などで便利な道具を目にする機会がありました。「#DCDも使いやすい文房具」おすすめです。

#DCDも使いやすい文房具 まとめ

— たそ (@taso_sapo) January 23, 2023

◆鉛筆https://t.co/2eGkwcwcDu

◆消しゴムhttps://t.co/muV2whGCY5

◆ノートhttps://t.co/5wKkwRGC57

◆筆箱 ペンケースhttps://t.co/BeOtRnJspY

◆下敷きhttps://t.co/Mmj8NSgU4H

◆定規https://t.co/6FKnNiSQ0I https://t.co/tTFNAhshOT

以前、見えにくい人のための便利グッズを紹介したときのことを思い出し、今回も自分の忘備録や紹介するときのために使いやすい文房具をまとめてみました。

この記事では文房具を中心に紹介します。教材についてはこちらのマガジンでぼちぼち紹介しています。

他にもこんなものあるよと教えていただけると有り難いです。では、紹介すたーと!

まずは選ぶ際のポイント

いろいろ試して本人に合ったものを選ぶのがもちろん一番ですが、子どもたちの困りポイントを先にいくつか伝えしておきます。

キャップなど部品をすぐに無くしてしまう。

置いたらそのまま忘れてしまう。

手持ち無沙汰や気になったすぐ触ってしまい、分解してしまう、壊してしまう。

ほどよい力加減が苦手(筆圧が高すぎてペン先を壊す、筆圧が低すぎて字が薄い)。

細かい指先の動きが苦手、不器用。

光の反射や色味など視覚に過敏がある。

読みにくい字体(フォント)がある。

匂いに過敏がある(特定のインクの匂いが無理)。

触感にこだわりがある(ザラザラした触感が好きで何度も触る)。

ゴチャゴチャしたデザインが嫌い。

普段使いしているもの以外は使いたくない(特定の種類のものにこだわる)。

いろいろと紹介している文房具はこのうちのどれか、または複数を支援してくれるものです。

が、誰にでも合うものや全ての困りポイントをカバーしてくれるものは…ほぼありません。

この子にはどんな困り感があって、そのうちのどれを優先しようかなという視点で試してみてはいかがでしょうか。

鉛筆

鉛筆に慣れるまでは、持ち方を覚える意味でも補助具や持ちやすい軸のものを選ぶのがいいでしょう。

鉛筆の濃さもポイントです。慣れない1年生や筆圧の弱い子の場合は、2Bなどの濃い鉛筆がいいかもしれません。基本的に濃いほど芯が柔らかく削れやすく、薄いほど芯が硬く削れにくくなります。

(画像はうさぎやより)

(画像はお絵かき図鑑より)

持ちやすい鉛筆

1.くもん出版「くもんのこどもえんぴつ」

支援教育界隈でまず出てくるのがこの公文の三角えんぴつです。

太くて三角軸で書きやすい。この三角の形は、えんぴつを支える親指・人差し指・中指がつくる形を考えて選ばれたそうです。

(画像はくもん出版より)

三角形に対応する「三角えんぴつけずり」や、「三角えんぴつキャップ」、短くなったとき用の「三角えんぴつホルダー」、持ち方を覚えるための「もちかたサポーター」などの付属品も販売されています。

(画像は楽天市場より)

2.サクラクレパス「かきたかえんぴつ三角」

こちらも三角軸で滑り止めが付いています。同じく滑り止めのついた六角タイプもあります。

(画像はサクラクレパスより)

3.三菱鉛筆「かきかたグリッパーえんぴつ」

形は六角形です。全面に滑りにくいグリップ層があるので、筆圧の安定しない子でも、しっかり鉛筆をつかむことができるようになっています。

(画像は三菱鉛筆より)

(画像は三菱鉛筆より)

4.ファバーカステル「グリップかきかたえんぴつ」

三角軸で滑り止めグリップつきです。

(画像は楽天市場より)

5.トンボ鉛筆「ippo!低学年用かきたかえんぴつ」

三角軸で、低学年の子が顔に当たらず使いやすいように通常より15mm短いサイズになっています。

(画像はトンボ鉛筆より)

6.スタビロ「かきかたえんぴつ」

三角軸で丸い穴が空いていて、気付けば正しい持ち方になる、人間工学に基づいて設計されています。右手用と左手用があるので購入の際には注意してください。

(画像はAmazon.co.jpより)

色鉛筆もあります。

7.リラ 「グルーヴ・スリム・グラファイト」

こちらも三角軸で鉛筆に凹みがあり、自然に正しい持ち方ができるようになっています。

(画像はAmazon.co.jpより)

8.ステッドラー(STAEDTLER) 「ノリススタイラス かきかた鉛筆 タッチペン」

三角軸で持ちやすく、タッチペンとしてタブレットやスマホの操作もできます。

(画像はYahoo!ショッピングより)

濃く書ける鉛筆

1.三菱鉛筆「かきかた鉛筆ナノダイヤ」

ナノダイヤシリーズは従来品よりも10%濃く書けるそうです。

(画像はAmazon.co.jpより)

持ち方補助具

鉛筆やペンなどの持ち方をサポートしてくれる補助具もたくさんあります。ここで紹介している以外にも、自作補助具もいろいろあります。

ゴムホースを使ったもの。

(画像は宮城県立こども病院より)

ダブルクリップと髪飾りのボールを組み合わせたもの。

(画像はX@o_gin_chaより)

3本指の使い方を意識するために小指、薬指のところにスーパーボールを入れて空間を意識するなんて方法もあります。

どちらも参考にした本に掲載している『「みんなでつなぐ読み書き支援プログラム(井川 典克/高畑 脩平)』に紹介されていますので、そちらもぜひ。

では、持ち方補助具紹介していきます。

1.エルプラス「鉛筆ホルダー」「はなまるくん」「ピースくん」

鉛筆ホルダーは左右兼用で使える、鉛筆の持ち方をサポートしてくれる補助具です。なんと1980年生まれ、僕よりも歳上です。

(画像はエルプラスより)

はなまるくんは、右利き、左利きの利き手に合わせた2種の形状があり、正しい持ち方を可能にする矯正力に特化した製品です。鉛筆の削られた部分で固定される形状になっているので、ズレる心配がありません。

(画像はエルプラスより)

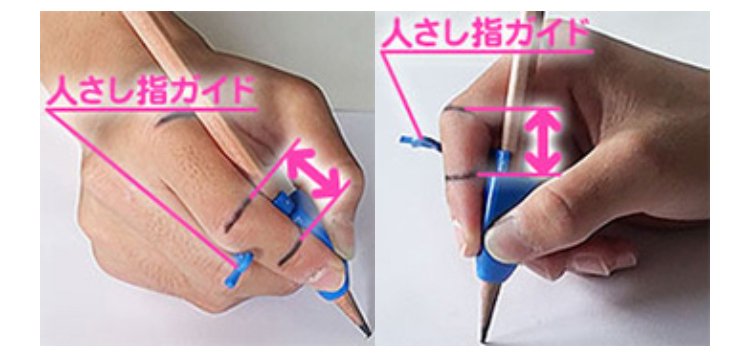

ピースくんは、はなまるくんや、鉛筆ホルダーとセットで使い、人さし指が鉛筆に添い巻きつくことをサポートしてくれます。

3種類の使い方があります。

(画像はエルプラスより)

2.くもん出版「もちかたサポーター」

クリップ式で鉛筆の持ち方をサポートしてくれるアイテムです。クリップ部分を持つので疲れにくいそうです。

(画像はKUMONSHOPより)

こどもえんぴつ(三角えんぴつ)用と、通常のえんぴつ用があります。

3.トンボ鉛筆「もちかたくん」「ユビックス」

もちかたくんは、正しい指の位置を覚えるための練習具で、右手用と左手用があります。六角、三角、丸どの軸でも使えます。

(画像はトンボ鉛筆より)

ユビックスは、筆記具を正しい角度で持つための練習具です。鉛筆からボールペンまで多くの筆記具に対応しています。もちかたくんとセットで使えます。

(画像はトンボ鉛筆より)

4.D-SHOP「鉛筆グリップセット」

シリコン製で指先を入れて使うタイプです。3本指から2本指とステップアップして使用できます。

(画像は楽天市場より)

5.サムコス「鉛筆もちかた 矯正 8点セット」

こちらも指を差し込むタイプで、鉛筆キャップ付きです。

(画像はAmazon.co.jpより)

6.Mystic Ridge「鉛筆持ち方矯正グリップ」

こちらは人間工学に基づいて設計された5本指で完全に固定するタイプです。五本指から3本指、ホルダーとステップアップしていきます。

(画像は楽天市場より)

7.ツクワ「プニュグリップ」

鉛筆グリップの定番商品ですね。右手用、左手用だけでなく、いろんな色からソーダの匂いまで幅広い種類が販売されています。

(画像はAmazon.co.jpより)

8.ソニック「もちもっち」

こちらも鉛筆にはめ込んでつかうタイプの補助具です。

(画像はAmazon.co.jpより)

9.パームデザイン「ゼロ・スペック」

キャップと一体化した補助具です。

(画像はpen-infoより)

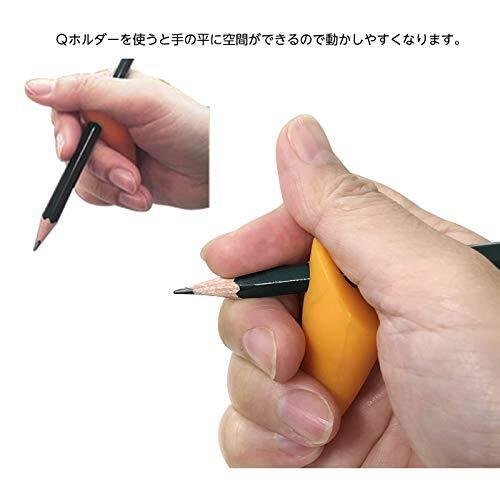

10.ゴムQ「Qホルダー」

Qシリーズの持ち方補助です。鉛筆以外にもスプーンやフォーク、歯ブラシにも使えます。

(画像はAmazon.co.jpより)

11.ゴムQ「Qグリップ」

こちらもQシリーズの持ち方補助具です。

Qホルダー→Qグリップ→Qリングのジュンにステップアップしていくようになっています。

(画像はAmazon.co.jpより)

12.ゴムQ「Qリング」

こちらもQシリーズの持ち方補助具です。鉛筆以外にも筆やマジックにも使えます。

親指の太さに合わせたサイズがあります。

(画像はAmazon.co.jpより)

13.ソニック「グリッペン」

鉛筆を差し込んで使うタイプの補助具です。

(画像はAmazon.co.jpより)

14.フセ企画「シリコンスポンジハンドル」

スプーンやフォーク用の自助具ですが、鉛筆にも活用できるそうです。

スプーンやフォークにつける自助具を鉛筆に付けてみました^ ^

— marblous-quest公式 (@MarblousQuest) November 17, 2024

か、か、書きやすい…とっても書きやすい…

食洗機でも洗える優れものです。

シリコンスポンジなので耐久性にも優れています。 pic.twitter.com/LizDhyBR8l

その他

1.鉛筆ホルダー

短くなった鉛筆を使うための鉛筆ホルダー。いろんなブランドから販売されています。

(画像はAmazon.co.jpより)

2.器具研「筆記補助具」

ペンを握る力が弱い時や母指に痛みや不快感がある、長時間の筆記で手が疲れるなど、字を書くのがつらい時に筆記を楽にしてくれる補助具です。ペンを指で支えなくても適度な筆記角度を保ってくれます。

(画像はAmazon.co.jpより)

3.フランスベット「楽書RAKUKAKI」

片マヒや怪我により利き手で字を書く事が難しい方向けに、非利き手での書字をサポートしてくれるアイテムです。

(画像はAmazon.co.jpより)

4.創信工業「ペンデメクルン」

ペンなどの筆記用具に取り付け、指サックのように紙めくりを補助してくれる文房具です。くまモンやキティちゃんなどキャラクターをはじめ、いろんな種類がありますよ。

(画像は東大阪ブランド推進機構より)

(画像は創信工業より)

5.ゴムQ「Qキャップつき鉛筆」

噛むためのキャップ付き鉛筆です。感覚刺激やストレスから鉛筆を噛んでしまう子のためのアイテムです。

(画像はAmazon.co.jpより)

シャープペンシル

シャーペンは鉛筆のように削らなくても一定の細さの文字をかけるのが便利ですよね。ただ分解して遊んでしまったり、芯が詰まったり、キャップや消しゴムなどの部品が行方不明になったりしてしまうのが欠点です。。。

中学校の通級の子。初めはよくあるシャーペンを持ってくる。

— すいか@特別支援教育を標準装備に (@genuino393) April 11, 2024

「そのシャーペン、もしもあんまり使い心地が良くなかったら次のを買う前に相談してね」と伝える。

それから1ヶ月すると、大体の子が分解して壊してしまう。それか芯が折れ過ぎて使う気がなくなる。

そこでお勧めしているのが…

シンプルな構造

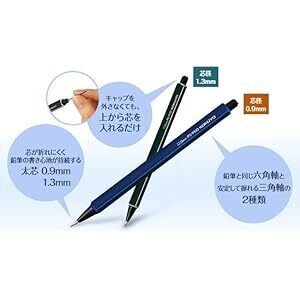

1.コクヨ「Campus Junior Pencil」

こちらのキャンパス ジュニアペンシルは小学生向けのシャーペンです。芯は1.3mmと0.9mmと太く折れにくく、キャップを外して分解できない構造になっています。鉛筆と同じ六角形でラバーグリップになっており、持ちやすいのもポイントです。

(画像はコクヨより)

2.コクヨ「鉛筆シャープ」

こちらも鉛筆のようにシンプルなシャープペンシルです。キャップや消しゴムをはずさなくてもサッと芯を補充できるのでシャーペンに慣れない子も使いやすいです。分解もできないので、部品紛失の心配もありません。

三角軸と六角軸で持ちやすくなっています。

(画像はASUKLより)

(画像はAmazon.co.jpより)

持ちやすい

1.ステッドラー「シャープペンシル 1.3mm」

転がり難く、持ちやすさ抜群の太い三角軸で、繰り出し式の消しゴム内臓です。太い三角軸で持ちやすく疲れにくいので、シャーペンデビューにおすすめです。

(画像は楽天市場より)

2.ファバーカステル「グリッププラスペンシル」

こちらも三角軸で持ちやすいシャーペンです。

(画像はAmazon.co.jpより)

3.スタビロ「イージエルゴ」

人間工学に基づいた持ち手にフィットする形状になっているので正しい持ち方が身につきます。専用の1.4ミリの太芯なので鉛筆と同じような感覚で使えます。

(画像はAmazon.co.jpより)

4.コクヨ「フィットカーブ」

手にフィットして握りやすいフィットカーブ形状のシャーペンです。

(画像はAmazon.co.jpより)

その他

1.トンボ鉛筆「モノグラフ」

消しゴムが回して伸ばすタイプなので、よくあるシャーペンのたかーい消しゴム行方不明率問題が解決します。振って芯を出すタイプです。

(画像はAmazon.co.jpより)

サイドノック式もあります。

2.パイロット「カラーイーノ」

カラー芯なので、白黒のコントラストが見にくい方におすすめです。手に汚れもつきにくいそうです。

(画像はくうこのイラスト帳より)

3.三菱鉛筆「クルトガ」

芯がクルっと回ってトガるので、細い線で書き続けられるシャーペンです。

(画像はAmazon.co.jpより)

ボールペン

1.三菱鉛筆「パワータンク」

最近のボールペンは滑りやすいと感じる筆圧の高い方向けです。圧縮空気の力で上向きでも、濡れていても、氷点下でも書けるそう。持ち手もガッチリしています。

(画像は三菱鉛筆より)

(画像はAmazon.co.jpより)

2.ゼブラ「サラサドライ」

インクが紙に一瞬で染み込んですぐ乾くので、触っても手が汚れません。左利きの方にもおすすめです。

(画像はゼブラより)

3.三菱鉛筆「ジェットストリーム」

書き味が滑らかで筆圧が低くてもスラスラ書け、手も疲れません。

(画像はAmazon.co.jpより)

4.セーラー万年筆「ジーフリー」

自分に合った筆圧に調整できるボールペンです。

(画像はAmazon.co.jpより)

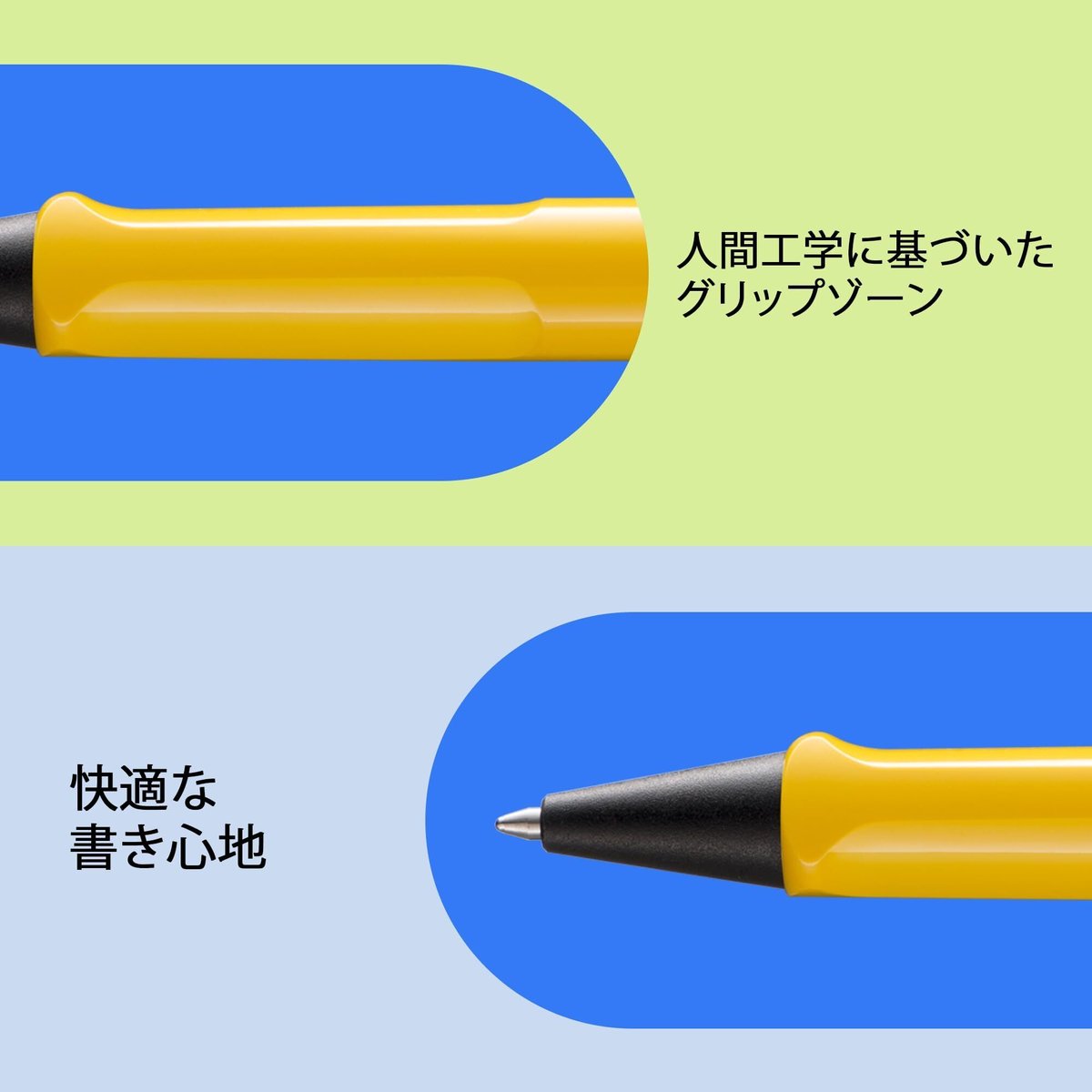

5.ラミー「safari ボールペン」

人間工学に基づいたグリップが持ちやすい形状のボールペンです。

(画像はAmazon.co.jpより)

マジックペン

1.ゼブラ「マッキーノック」

ノック式なのでペンが行方不明になりません。

(画像はAmazon.co.jpより)

2.シャーピー「油性マーカー」

アメリカのブランドですぐに乾いて使いやすいそうです。

(画像はAmazon.co.jpより)

ラインマーカー

1.ゼブラ「マイルドライナー」

穏やかで優しい色合いが特長のラインマーカーです。通常の蛍光マーカーだと目がチカチカする方におすすめです(特に薄いグレーがいいそうです)。

(画像はゼブラより)

2.三菱鉛筆「プロパスウィンドウ」

ペン先に窓があるので、ズレたりはみ出したりせずになぞれる蛍光マーカーです。

(画像は三菱鉛筆より)

3.ぺんてる「ノック式蛍光ペン ハンディライン」

ノック式なのでキャップが行方不明になりません。

(画像はAmazon.co.jpより)

消しゴム

消しゴムが苦手な子たちたくさんいます。

力を入れすぎて紙が破れてしまう子、消し残しが目立つ、消したい文字だけでなく、周りまで消してしまうなど上手に消せない子、消しゴムや消しカスで遊んでしまう子…

そしてうまく消せないから、そもそもやり直しをしたがらないことも…だから親が宿題の間違えたところを消してあげて、お子さんのモチベーションを保っているなんて声も耳にしました。

この記事では使いやすい消しゴムを紹介していきますが、消しゴムの持ち方や力の加減、紙を押さえながら消すなど消しゴムの使い方を練習することや、周りを消さないよう文字や枠を大きくしたり、行間の広いノートやプリントを用意したりといった環境を整えることも合わせて取り組んでもいいかもしれません。

よく消せる、軽い力で消せる、濃い鉛筆でも消せる、消しカスのまとまり具合(まとまりすぎると練り消しで遊ぶ場合も…)、折れにくさなどいろんなポイントがあります。

もちろんその子にどれが合うかはわかりませんので、実際にいくつか試して本人が納得して選ぶのも大事ですよー。

(画像はニュートンのオレンジの木より)

消しやすい消しゴム

いくつか紹介していきます…が、やはり自分の使いやすいのが一番。いろいろ試して自分にあったモノを選んでください。

1.パイロット「ファームイレイザー」

軽く消せて消しクズがまとまるのが特徴です。大きいので握りやすくなっています。

(画像は『本と文具とスグレモノ』より)

2.サクラクレパス「Arch消しゴム小学生学習用」

こちらも厚みのある形状で消しやすいです。小学校教員の義弟もうちの娘に進めていました笑。ケースがアーチ型なので、消しゴムが折れにくいのも特徴です。

(画像はサクラクレパスより)

3.トンボ鉛筆「MONO AIR touch」

「消し感ゼロへ」のキャッチフレーズの通り、本当に消す力は少なくてスッと消せるようです。

(画像はトンボ鉛筆より)

\モノ消し診断チャート/

— トンボ鉛筆【公式】 (@tombowpencil) February 1, 2023

青白黒のカラーと抜群の消字力で人気の #モノ消しゴム ✨

使い方や消し心地に合わせて自分好みの消しゴムを選べるのも「モノ消しゴム」のいいところです😉

あなたにピッタリなモノ消しゴムはどれですか??https://t.co/fRpwcyfofo pic.twitter.com/T7LjGz1rwg

消しゴムの定番MONO消しゴムですが、実は種類たくさんあるんです。

4.サクラクレパス「小学生学習字消し」

折れにくく、軽い力で消せるそうです。学年と組、名前を書く大きな欄もあります。

(画像はサクラクレパスより)

5.シード「レーダー 小学生 学習用消しゴム 6B鉛筆用」

やや薄目でコンパクトなつくりで、6Bなど濃い鉛筆もよく消せるそうです。

(画像は楽天市場より)

6.コクヨ「プラスチック消しゴム<リサーレ>プレミアムタイプ」

特殊発泡体製法により、軽い力でよく消え、しかも消しカスもまとまりやすいとのことです。

(画像はAmazon.co.jpより)

7.クツワ「学校ケシゴム」

軽い力でも消しやすく、折れにくいそうです。

(画像はクツワ・オンラインより)

8.SEED「色鉛筆専用消しゴムCP-10」

色鉛筆専用の消しゴムで、B~6Bくらいまでの柔らかい鉛筆にも向いているそうです。通常の消しゴムより粘り気が強く、色鉛筆で描いたものがよく消えるそうです。

(画像は田中金華堂より)

細かいところに使える消しゴム

スティック式の消しゴムは細かいところがピンポイントで消せるのが強みです。が、シャーペンと同じように分解して遊んでしまったり、壊れやすいのが欠点になるかもしれません。力の加減が苦手な子は使いにくいかも。

(画像はぴらめこな生活より)

1.トンボ鉛筆「MONO zero」

本当に先が細く、ピンポイントで消せます。角型と丸型があり、丸型は小数点を綺麗に消せるのだとか。

(画像は楽天市場より)

2.ペンテル「アインクリック」

ノック式の消しゴムです。三角形なので持ちやすく、三角の角で細かいところを、三角の辺で広いところを消せます。

(画像はペンテルより)

3.シード「繰り出し式消しゴム レーダーTW」

繰り出し式、ピンポイントで消しやすい消しゴムです。三角、丸、四角の3種類があります。本体が短いので持ちやすく、力の加減がしやすいです。

(画像はAmazon.co.jpより)

4.プラス「ケース消しゴム Clutto くるっと」

ケースが短いプラスチック製で普通の消しゴムのように握りやすく、手にフィットします。六角形なので面で広い部分も、角で細かい部分も消すことができます。

(画像はプラスより)

5.三菱鉛筆「SUPER ERASER/事務用紙巻き消しゴム」

スティック状の消しゴムの周りが紙で覆われています。使用して消しゴムが減ってくるたびにサイドに付いた糸を少し引っ張って紙を破り、クルクルと紙を剥がし取ることで、新しい消しゴム部が現れます。分解して遊んだり、部品が無くなったりの危険がないのはいいですよね。

(画像はブンドキ.comより)

6.クツワ「ペンケシ」

こちらも狙ったところをピンポイントで消せる鉛筆タイプの消しゴムです。鉛筆削りで削って尖らせることができます。部品がなくなる心配がないのも安心ですね。

(画像はブンドキ.comより)

カドで消せる消しゴム

1.コクヨ「カドケシ」

カドがたくさんあるので細かいところが消しやすい消しゴムですね。力が強すぎると折れてしまうので注意が必要です。

(画像はAmazon.co.jpより)

2.コクヨ「ミリケシ」

ノートの罫線の幅に合わせて1行まるごと消すのに便利な消しゴムです。

(画像はコクヨより)

3.メタフィス「消しゴムViss」

ネジのような形状で、たくさんの尖った部分のある消しゴムです。

(画像はAmazon.co.jpより)

字消し板

狙った部分以外だけを消せるようにする道具です。周りの字まで消してしまう子におすすめです。

1.ステッドラー「字消し板」

(画像はAmazon.co.jpより)

2.ウチダ「ステンレス字消し板」

(画像は楽天市場より)

ノート

カラーノート

視覚の過敏さから、白い紙に黒い文字の組み合わせが眩しくて見えにくい場合があります。そのため、白以外の色紙で光を反射しにくくしたカラーノートというものがあります。

1.コクヨ「カラーノート」

色はグリーン、イエロー、ブルーの3色があり、それぞれ横罫と方眼罫(小学生向け)の2種類があります。

(画像はコクヨより)

2.大栗紙工「mahora(まほら)ノート」

発達障がい当事者の声を聞いて生まれたノートです。レモンとラベンダーの目に優しい色で、罫線や網掛けでどこに書いているのかがわかりやすく、ナンバーや日付を入れず、表紙もシンプルなデザインになっています。

(画像はSpaceshipEarthより)

3.ミドリ(MIDORI)「カラーノート」

グレー、ピンク、白、緑、紫、青の色がある、ドット方眼のリングノートです。

(画像はMIDORIオンラインストアより)

4.アピカ「集中UPドリルノート」

凹凸のある青色の紙に書くことで、手や目から感じた刺激が脳に伝達され、集中力が高まるという研究結果から生まれたノートです。方眼や漢字ノートなどいくつかの種類があります。

(画像はYahoo!ショッピングより)

5.中村印刷所「水平開きノート/脳スッキリノート」

こちらも集中力UPドリルノートと同じく凹凸のある青色の紙を使用しています。水平開きなのでA4サイズのノートを見開きでA3サイズとしても使えます。

(画像はSTUDYHACKERより)

消しやすいノート

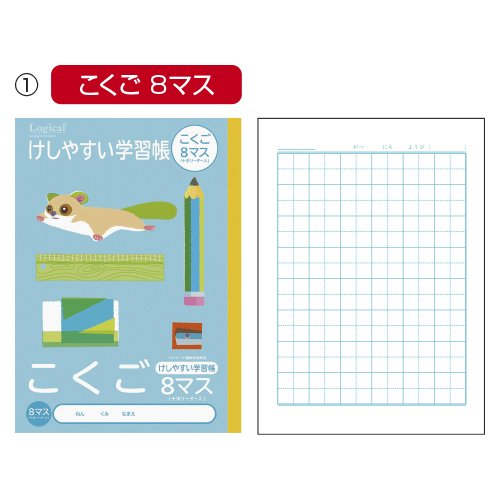

1.ナカバヤシ「けしやすい学習帳」

濃い鉛筆や筆記具を仕様する傾向がある小学校・低学年向けノートです。

こくご(8マス、10マス、12マス)、かんじれんしゅう(50字)、さんすう(7マス、14マス)、れんらくちょう(10行)、じゆうちょうがあります。

(画像はeduceより)

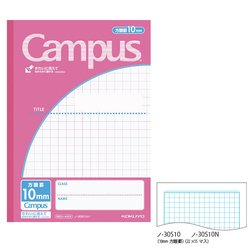

2.コクヨ「キャンパスジュニア 5mm方眼罫 ノ-30S10NLP」

紙の表面がなめらかで、消しゴムで消しやすい方眼罫ノートです。

消しやすい系のノートは紙がサラサラしているので、筆圧の弱いお子さんは、一度使い勝手を確かめてからがおすすめだそうです。

(画像はブングショップ.comより)

枠が便利なノート

1 まほら「ゆったりつかう学習帳」

・道具を介して気付ける

— 外科医ちっち (@surgeontitti) June 16, 2024

数検の過去問で、次男は大問1の計算を苦手にしている。

試しに、まほら学習帳1ページにつき1-2問だけにして、間違えた問題を出すとスラスラ解ける。

小さな数字を読む、小さな空き枠に書くのが、間違えてしまう原因のよう。

原因が絞れるのは大切。

子の時間・体力は有限で、 pic.twitter.com/B4dQnf2ouc

色違いの方眼があることで、算数の筆算や小数などの計算時の位取りを間違えにくくなります。

(画像はAmazon.co.jpより)

2.日本医療福祉コミュニケーション協会「カラーマスノート練習帳」

LDさんの書きの改善に開発されたノートです。1マスを空色、黄色、ピンク、緑色の4色のパステルカラーに分割分割されており、文字の部品を「どこに配置するか」がとてもわかりやすいです。

練習帳だけでなく、ひらがなやカタカナ、各学年の感じ練習ノートもあります。

(画像はtobiracoより)

3.できるびより「凹凸マス目シート」

マス目の枠線が凹凸に盛り上がっているので、文字や図形を枠内に収めて書く練習ができます。手先が不器用で文字や数字がマスからはみ出してしまう子に、自分が書いている線がマスに「当たる」感覚で枠内に収める練習をガイドします。

マス目サイズの大小、補助の十字リーダー線のあり・なしによる4種類があります。

(画像はできるびよりより)

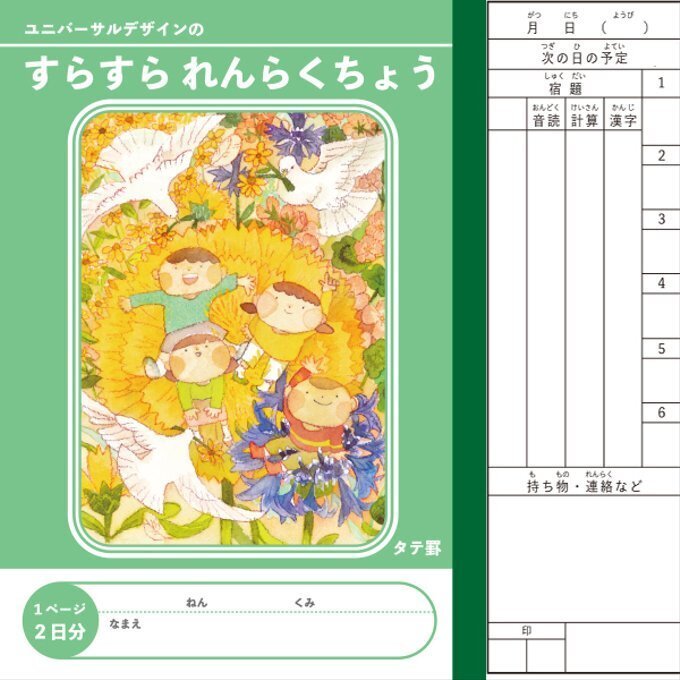

4.ことばプラス「すらすられんらくちょう」

連絡帳に板書の内容を素早く写すのが苦手な子がたくさんいます。そこで、少しでも連絡帳の板書をしやすいようにと、ノートの枠を構造化した連絡帳がこちらです。 枠がはっきりしているので、どこに何を書けばいいか一目でわかりやすくなっていますB5サイズ・18ページで、72日分の予定を書き込めます。

<使い方>

・日付や曜日は穴埋めになっています。まずは親御さんが書いてあげても良いでしょう

・1~6の欄には、1時間目~6時間目の授業科目を書き込みます 国語→「こ」、算数→「さ」、理科→「り」などと、あらかじめ決めておくと早く書くことができます

・小学校の宿題は<漢字><計算><音読>の3本柱となっています。<漢字>や<計算>の欄には「プリント」「ドリル3」、<音読>の欄には「○ページや」「ごんぎつね」などと記入します。こちらも、略字を決めておいても良いでしょう

<持ち物>や<連絡>は下の欄に書きます。保護者~学校間の連絡もこちらの欄に書きます

(画像はmineより)

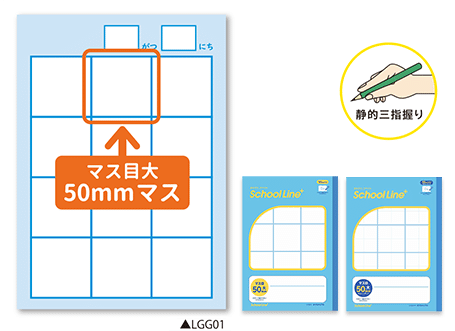

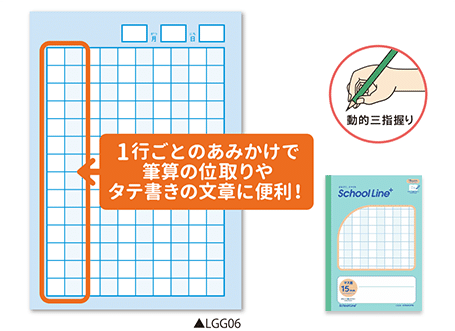

5.日本ノート「スクールラインプラス 合理的配慮のためのノート」

子どもの手の発達や鉛筆の握り方に合わせた大きなマス目が選べるノートです。

(画像は日本ノート株式会社より)

マス目 大、マス目 小、漢字練習 大、漢字練習 小、横開きマス目 タテ方向あみかけ、マス目 タテ方向あみかけ、連絡帳、英習罫の種類があります。あみかけがあると、まほらノート同様に、縦書きの作文や筆算の位取りなどで行がずれにくいので便利ですよね。

(画像は日本ノート株式会社より)

6.すぐつく「ひっ算ノート」

筆算で数字の位置がズレてしまい、計算間違いをしてしまう子がいます。

そんな子たちのために縦の罫線があれば便利だなという思いから生まれたノートです。問題番号を記載する丸と、足し算・引き算用の横罫線入りです。3桁の足し算・引き算まで対応しています。

(画像はとなりのひきだしより)

販売は「となりのひきだし」から

それ以外にも学習プリントサイトなどで、罫線(補助線)付きの筆算ノートデータがダウンロードできます。

(画像は学習プリント.comより)

(画像はまめつぷワークより)

7.コクヨ「キャンパスノート まん中が広い英習罫8段」

真ん中が広く小文字が書きやすい英語ノートです。

(画像はコクヨより)

その他

1.コクヨ「キャンパスノート斜めカットでめくりやすい パラクルノ」

端が斜めに裁断されたノートです。ノートの上半分と下半分に逆方向の斜めカットが入っているので、表からでも裏からでも、机の上に置いたままでも持ったままでも簡単にページをめくれます。

(画像はAmazon.co.jpより)

2.ツバメ「斜めに書く人のための まっすぐノート」

ノートを斜めにしないと描きにくい、どうしても書きにくい角度があるという方向け。

(画像はAmazon.co.jpより)

メモ

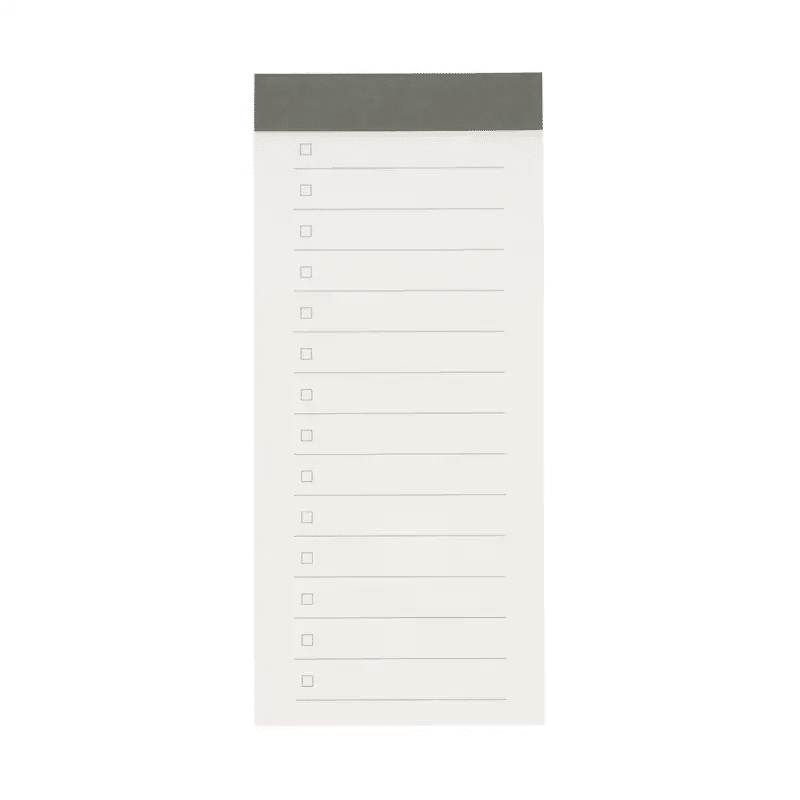

1.無印良品「短冊型メモ チェックリスト」

To Doチェックリストに活用しやすいメモ帳です。

(画像は無印良品より)

2.onkemu「ウェアラブルメモ」

手の甲にメモするように、手首にまくリストバンド型のメモです。汗などで濡れても消えません。

(画像はAmazon.co.jpより)

類似の商品がいくつか販売されていました。

フセン

1.+teacher「マス目フセン"kaketa!"」「計算用フセン"toketa"」「英語フセン"Up-low"」

名前の通り、マス目や罫線のある便利な付箋です。マス目フセン"kaketa!"は<under>と<long>の2種類があり、漢字などを無地の付箋に書くよりも線や部品の位置関係がよくわかります。付箋なのでノートやドリル、テストに見本として貼ったり、練習にも使えます。

(画像は+teacherより)

計算用フセン"toketa"は、筆算の位取りがわかりやすいよう、1行ごとに網掛けがあります。縦に繋がげることで割り算の筆算にも使えます。

(画像は+teacherより)

フセンがシンデレラフィットする計算ワークノートもあるようです。

Toketaふせん、小3計算ワークのマス目にシンデレラフィット

— 巣立ちを願う母 (@kdoware) March 28, 2024

ミシン目で切り取れてしかも貼れるの天才の所業 https://t.co/5BrKjTaryg pic.twitter.com/6oz89AprZP

英語フセン"Up-low"は、英語用の罫線付き付箋です。真ん中のスペースが広くなっているので、小文字のアルファベットが書きやすくなっています。

(画像は+teacherより)

2.pen-info「時計式 ToDo 管理付せん ブルーダイヤル」

(画像は楽天市場より)

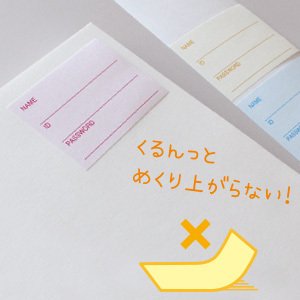

3.パインブック「シートふせん」

IDパスワードや、連絡先、TO DO、時間などが簡単に書き込めるフセンです。

(画像はAmazon.co.jpより)

4.サンワ「とけいのふせん」

アナログ時計のイラスト付きのふせんです。始まりや終わりの時刻を視覚的に確認するのに便利です。

(画像はサンワより)

ルーズリーフ

1.マルマン「ルーズリーフ アシストライン」

薄い縦線が入り方眼のようになっているルーズリーフです。文字などを書くときの目安になります。

(画像はAmazon.co.jpより)

2.コクヨ「キャンパスルーズリーフ(ドット入り理系線)」

罫線上と行中に細かいドットが並んでいるので、数学や理科のグラフや図形、模式図が描きやすくなっています。

(画像は楽天市場より)

3.コクヨ「キャンパスルーズリーフ(ドット入り文系線)」

罫線上にあるドットと点線を使って、余白を均等にしたり、漢文や英語などで余白に書き込めたりとできます。

(画像はAmazon.co.jpより)

ホワイトボード

1.欧文印刷「ヌーボード」

ノート型のホワイトボードです。ホワイトボードなので筆圧が低くても書け、間違えて消すのも簡単です。

(画像はAmazon.co.jpより)

下敷き

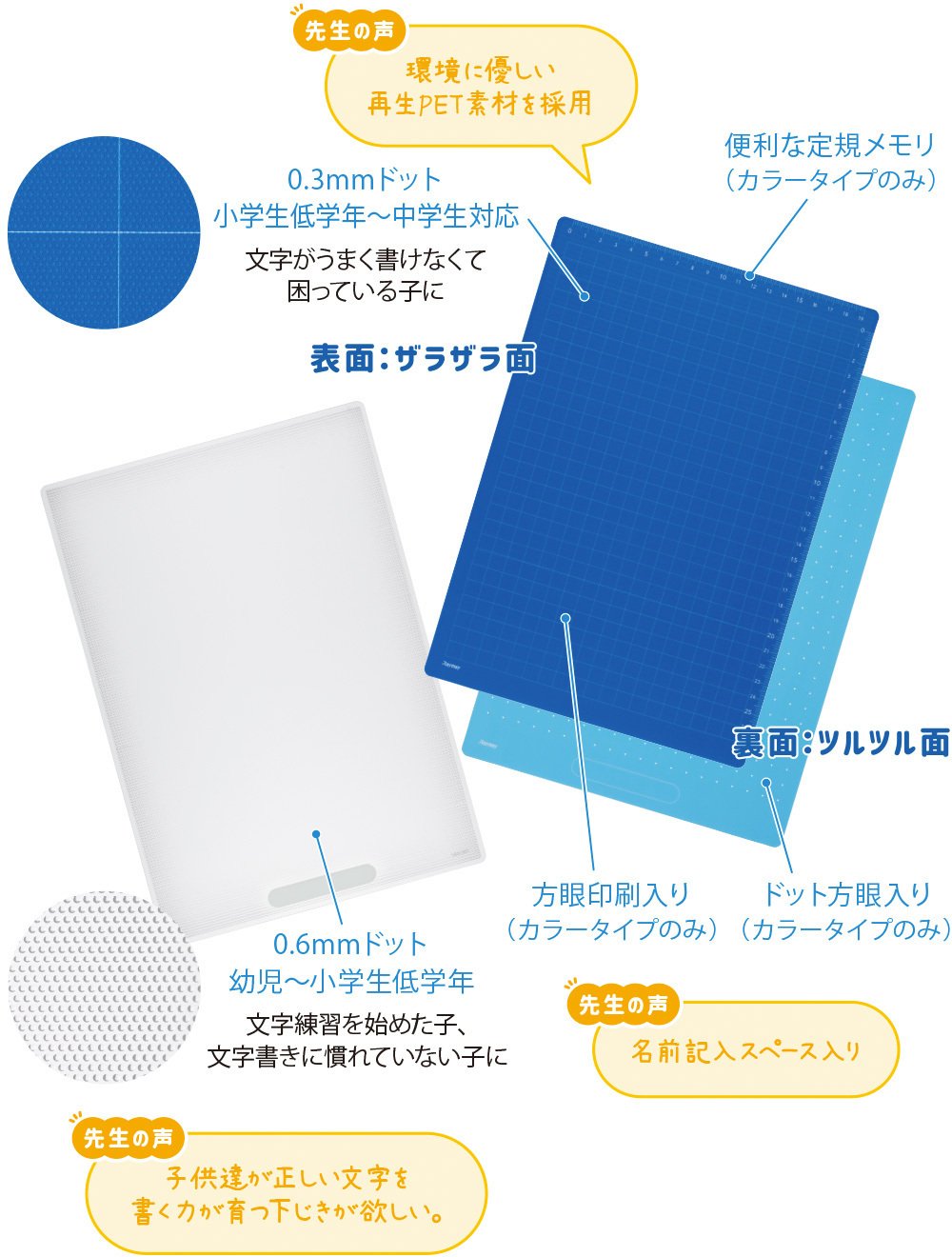

書きやすい下敷き

ザラザラした感触と鉛筆の摩擦が、運筆の感覚をサポートしてくれます。ちなみにノートにはさむ動作が苦手な子も多いので、B5ノートより一回り大きなA4サイズがおすすめです。

筆圧が強い場合は、強い筆圧や書く勢いを吸収してくれるソフトタイプの下敷きがおすすめです。

1.できるびより「魔法のザラザラ下じき」

『魔法のザラザラ下じき』は、ノートや紙の下に敷くと、文字を書く時にザラザラした感触になります。えんぴつの動きが手指でしっかり感じられるから、頭の中にイメージしている文字と、実際の手の動きが一致しやすくなります。運筆の習得もサポートしてくれます。

(画像はできるびよりより)

2.レイメイ藤井「魔法のザラザラ下じき」

魔法のザラザラ下敷は下じき表面に施した細かいドット加工が、筆記時、鉛筆の動きが振動となってザラザラと手や指に伝わることで頭の中にイメージした文字と手の動きが一致するので、上手に楽しく書くことができます。

(画像はスタディメイトより)

国語、書写などのしっかり丁寧に書く学習にはザラザラ面が最適です。算数のひっ算など、急いで書く必要のある学習にはツルツル面が最適です。

3.クツワ「硬筆書写用ソフト下じき」

硬筆用の下敷きも、摩擦が生まれて書きやすい方もいるそうです。

4.共栄プラスチック「硬筆用ソフト透明下敷A4判」

ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができ、文字が書きやすくなる厚手軟質地の下敷です。

(画像は共栄プラスチックより)

5.ソニック「やわカタ下敷き」

裏表で書き心地が切り替えられるのが「やわカタ下敷き」です。

表は弾力性があるざらざら軟質面で、芯先が滑りにくい軟質下敷きになっています。漢字のトメハネが丁寧にに書けるので、国語にオススメです。

裏はさらさらつるつるの光沢面で、細い芯先でもひっかからない硬質下敷きです。計算問題などで軽いタッチでササッと書けるから、算数にオススメです。

(画像はソニックより)

6.株式会社西敬「すらピタ下敷き」

ツルツルのハード面「すら」とザラザラのソフト面「ピタ」を表裏で使い分けられる下敷きです。

(画像はAmazon.co.jpより)

見やすい下敷き

1.ミドリ「ブラック下敷き」

黒地に白い縦線が入った下敷きです。ノートの罫線と合わせて方眼のようなガイドラインになり、文字を揃えて書きやすくなります。また裏面の文字が透けにくくなります。

(画像はAmazon.co.jpより)

便利な下敷き

1.エルピスワン「カイケツしたじき」

井上賞子さんのnoteで紹介されていた下敷きです。『単位』、『たしざん』、『ひきざん』『面積の公式』などを見て確認したり、ホワイトボードマーカーで書き込んで筆算などを解けるあれば便利な下敷きです。

(画像はエルピス・ワンより)

2.共栄プラスチック「学習下敷 単位早わかり」

小学校で学ぶ単位が全て掲載されている下敷きです。鉛筆で書き込んで消しゴムで消せるような加工がされています。

(画像はtobiracoより)

他にもひらがなや九九、アルファベット・ローマ字、日本地図、世界地図、キーボードなどの種類もあります。

3.TOSSオリジナル教材「かけざん九九表下敷き」

九九の唱え方一覧と九九計算尺表がついた下敷きです。

(画像はTOSSより)

その他

1.甲南医療器研究所「スベラナイト」

片手で置いた紙に字が書ける滑り止めシートです。

(画像はAmazon.co.jpより)

ファイル

1.キングジム「サイドインクリアーファイル」

A3サイズが入るよう、横から収納できるようになっているファイルです。間口が大きく、手を入れながら収納できるのが特徴です。

(画像はAmazon.co.jpより)

2.エセルテ「ソーテッド 3WAYファイル」

持ち運びはもちろん、壁などにかけてつるして収納できるファイルです。ポケットごとに取り外しての使用も可能です。

(画像はAmazon.co.jpより)

筆箱

立つ筆箱

立ててあると探し物が一目でわかり、取り出しやすいですよね。

1.コクヨ「ネオクリッツ」

立てて使う筆箱なので、小さい机の上でも場所をとりません。取り出したいペンなどを迷わずに取れます。迷子になりがちな消しゴムを収納するスパンさもあります。

(画像はコクヨより)

折りたたむとフラットな「ネオクリッツ フラット」もあります。

4.ツクワ「エアピタ」

がま口タイプの立てる筆箱です。驚きの吸着力で、ピタッと置くだけで倒れません。

(画像はAmazon.co.jpより)

3.キングジム「オクトタツ」

こちらも机面に貼り付けて倒れない筆箱です。省スペースで机を広々使えますね。

(画像はAmazon.co.jpより)

トレー型

がま口のようにパカっと開いて中身が見やすいですね。

1.コクヨ「ペントレー」

大きく開いて筆箱の中のものが取り出しやすくなっています。

(画像はAmazon.co.jpより)

2.サンスター文具「アークノ」

マグネットタイプなので片手で開閉できます。

(画像はAmazon.co.jpより)

3.キングジム「チアーズ スクエアペンケース」

トレー型に大きく開き、見やすく取り出しやすくなる筆箱です。

(画像はAmazon.co.jpより)

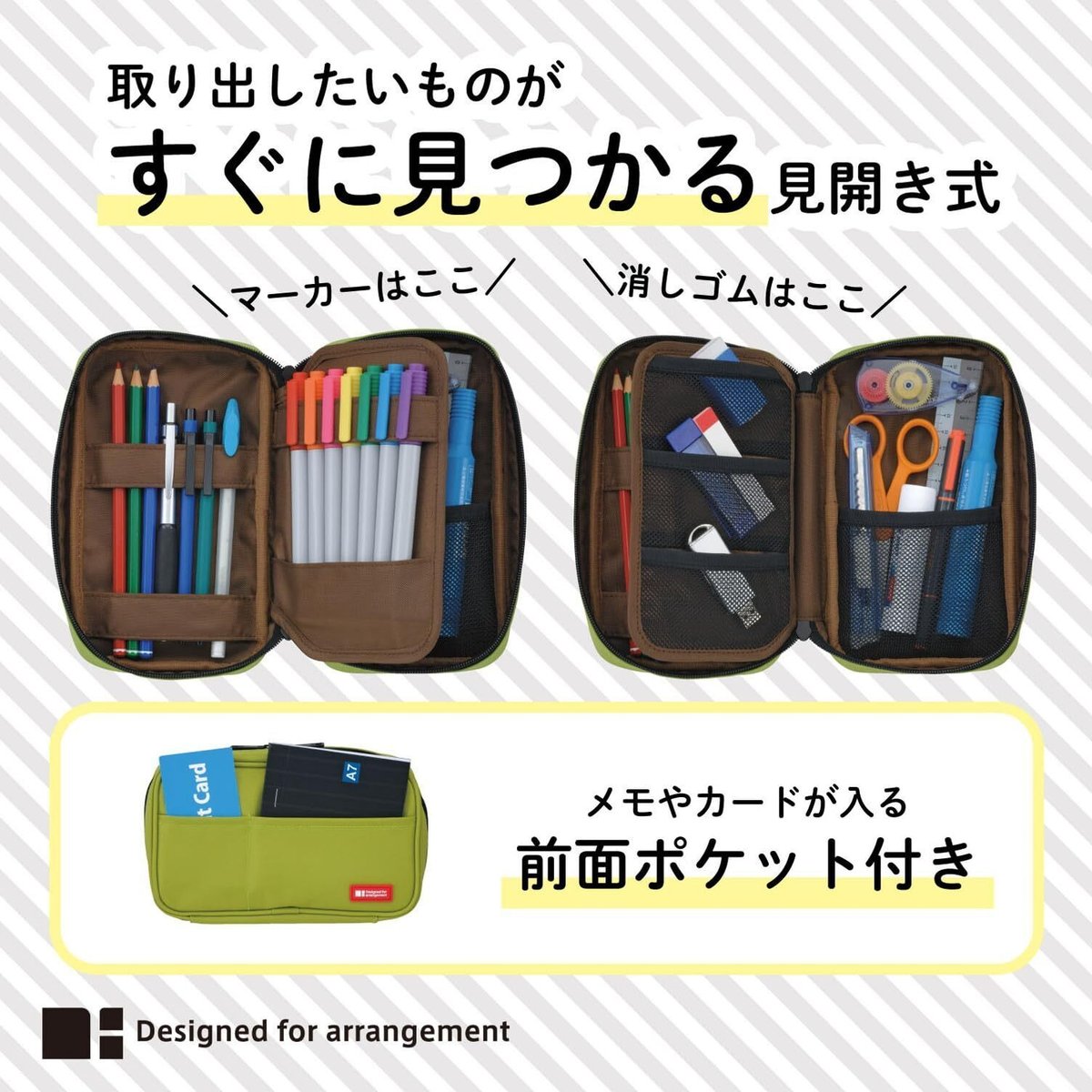

大容量の筆箱

忘れ物防止でアレもコレも1つにまとめたい方におすすめ。

1.リヒトラブ「ペンケース ブックタイプ」

見開きタイプで大容量なのが特徴です。コンパス、三角定規、ハサミ、のり、ふせん、マーカーなどが全て入り、忘れ物が減ったとの声もありました。

(画像はAmazon.co.jpより)

さらに大容量のダブルやトリプルもあります。

2.レイメイ藤井「トップライナー」

こちらもコンパクトなのに大容量の筆箱です。鉛筆が1本ずつ保管できるのも特徴ですね。

(画像はAmazon.co.jpより)

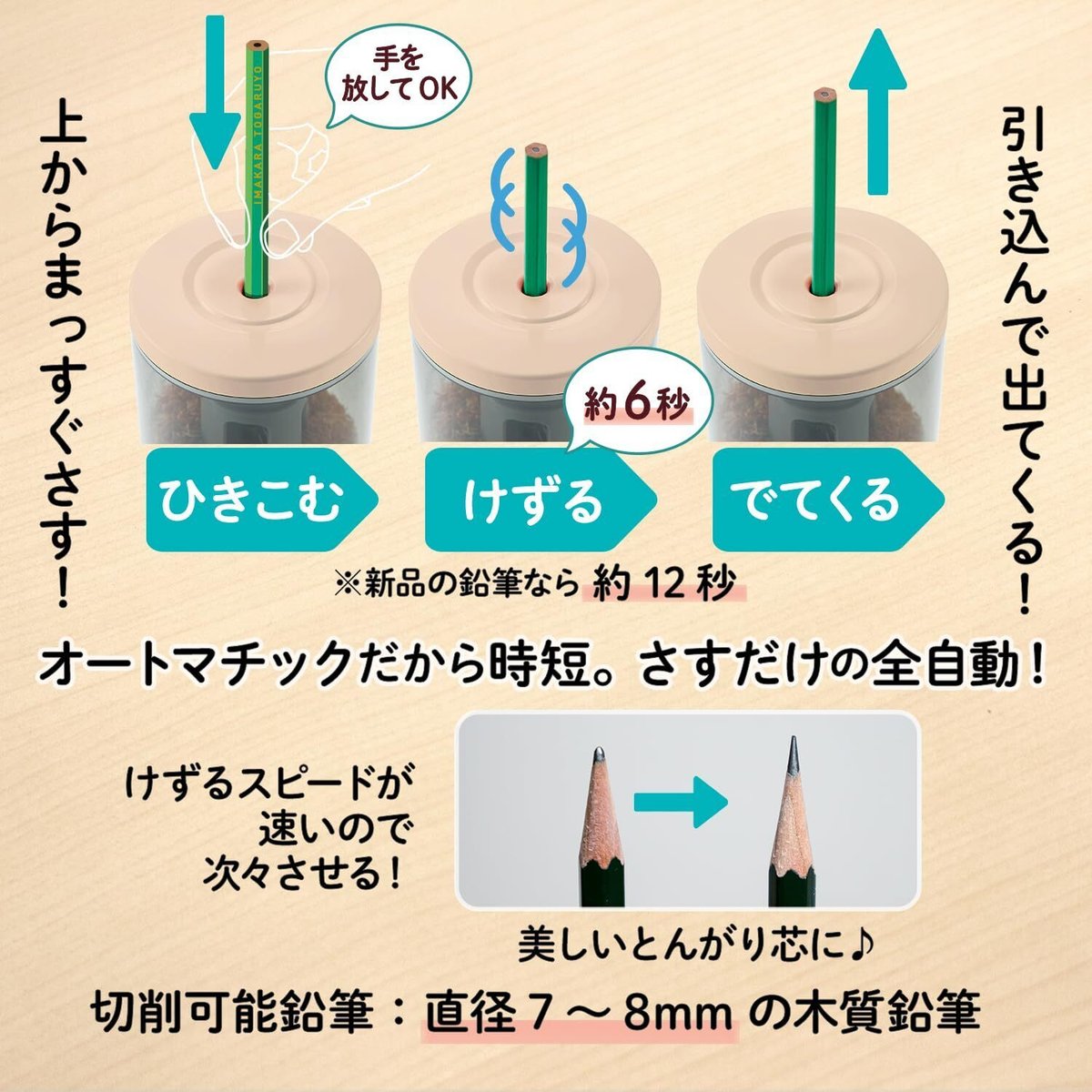

鉛筆削り

据え置きタイプ

1.ソニック「トガリターン」

鉛筆が尖ると自動で出てくるので、削り終えた軽い手応えがわりにくい子におすすめです。

(画像はAmazon.co.jpより)

持ち運びタイプ

1.ソニック「ラチェッタ」

鉛筆ではなく鉛筆削りを回すタイプです。左右どちら回りでも削れます。真の太さも2段階で選べます。

(画像はAmazon.co.jpより)

電動タイプ

電動タイプはさした鉛筆が自動で出てくる全自動タイプがおすすめです。まだ削り防止機能のないタイプだと、文字通り最後まで削り続けてしまうこともあるので…

それ以外にも、折れ芯除去機能や削り度を選択できるものもおすすめです。

1.ソニック「充電式トガリターン」

全自動タイプで、芯の太さを5段階で選べます。

(画像はAmazon.co.jpより)

2.Tenwin「電動シャープナー TW8811 8188」

(画像はAmazon.co.jpより)

3.プラス「サシテミ(SASITEMI) FS-760」

(画像はAmazon.co.jpより)

4.ナカバヤシ「電動鉛筆削りき えんぴつタイプ」

可愛らしいデザインが特徴ですね。電池でもACアダプターでもどちらでも使用できます。

(画像はAmazon.co.jpより)

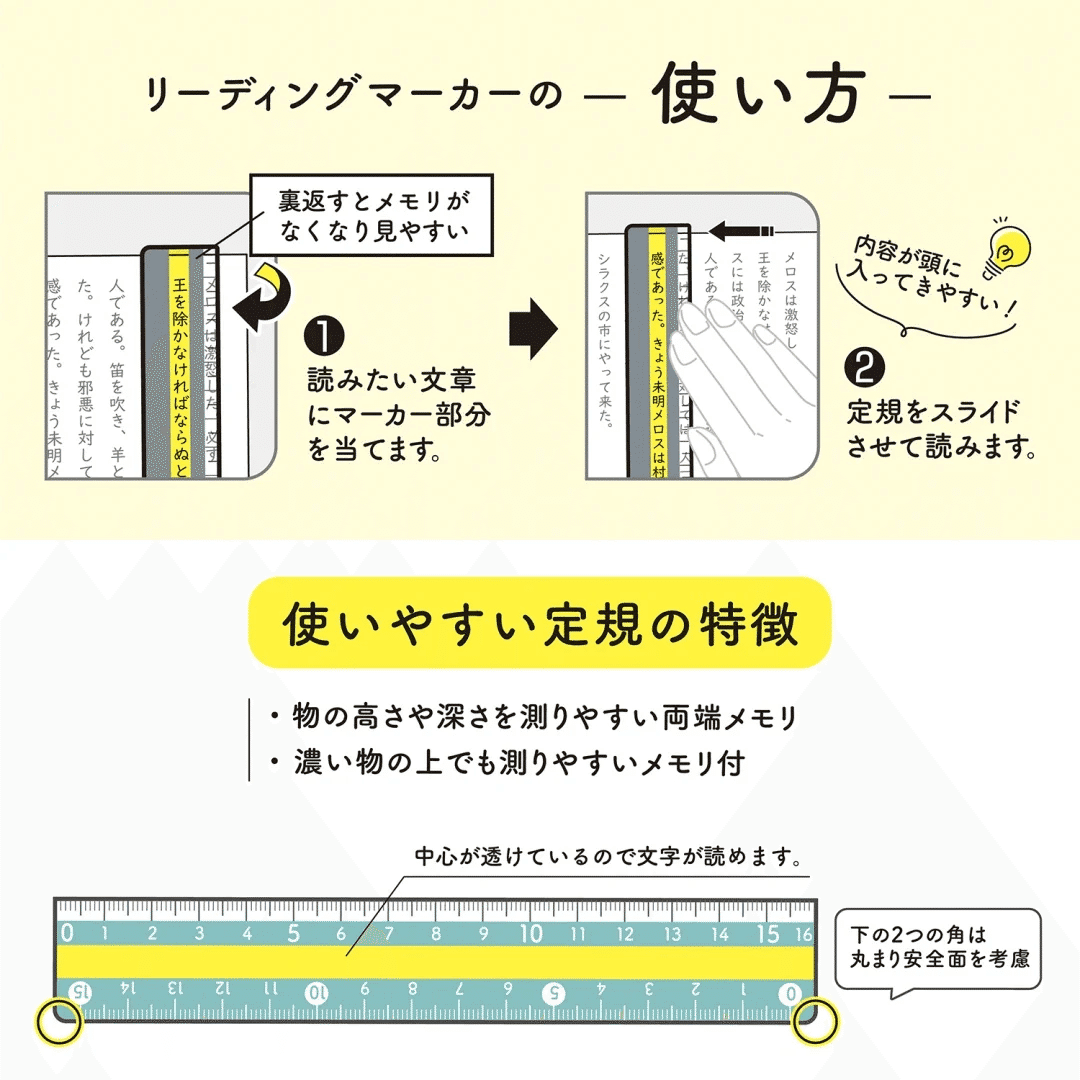

読字補助具

リーディングストッカー

見える範囲を限定して読みやすくする道具です。その子によって見やすい配色や、見える範囲の大きさ、一行分だけ、先の行も見えるようになど合ったものを選んでもらえればと思います。

簡易なものなら、クリアファイルにサインペンで線を引き上からセロテープで貼ることで作成できます。

(画像はTwitter@Miharu106より)

1.できるびより「楽よみ!しおり」

子どもたちの声から生まれた商品です。透明な部分が広く、大きな文字でも読めるように、次の次の行が見えるので、見通しを付けながら読めるようになっています。

また筆箱の中に入る大きさで、裏面のザラザラ加工ですべりすぎないようになっています。

(画像はできるびよりより)

2.キハラ「リーディングトラッカー」

上下が見えないようになっているので、1行だけを見るのに便利です。

(画像はキハラより)

3.サムコス「読書ガイド・リーディングルーラー」

(画像はAmazon.co.jpより)

3.クロスボウジャパン「魔法の定規」

トラッキング線が一本引かれている「ワイドタイプ」と、不透明のバーがあり一行ごとや段落ごとに使える「デュオウィンドウ」があります。カラーも11色から選べます。

(画像は埼玉福祉会より)

(画像は埼玉福祉会より)

4.ツクワ「モジサシ定規」

リーディングマーカーとして、教科書や本を読むときにもつかえる定規です。

(画像はツクワより)

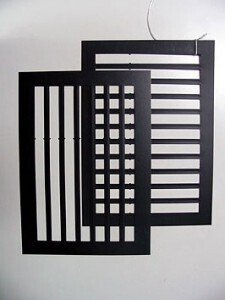

タイポスコープ

見える範囲を限定することで見やすくする動画です。

教科書用など、必要な幅や長さが決まっている場合は黒い画用紙などを切り抜いて自作できます。

(画像はLOW VISION ROOMより)

1.ジオム社「タイポスコープ」

(画像はジオム社より)

オーバーレイ

視覚過敏があると白地に黒の文字がまぶしく見えることがあります。紙に薄い色を重ねることでそのまぶしさを軽減するアイテムです。

市販のクリアファイルで代用できるかもしれません。

(画像はモノタロウより)

1.クロスボウジャパン「魔法の定規 A4オーバーレイ」

全部で11色あるので、見やすい色を選べます。

(画像は埼玉福祉会より)

類似品も販売されています。

2.エルピス・ワン「ためしてみようカラーチャート」

オーバーレイ用に自分の見やすい色を試せるファイルです。

(画像はエルピス・ワンより)

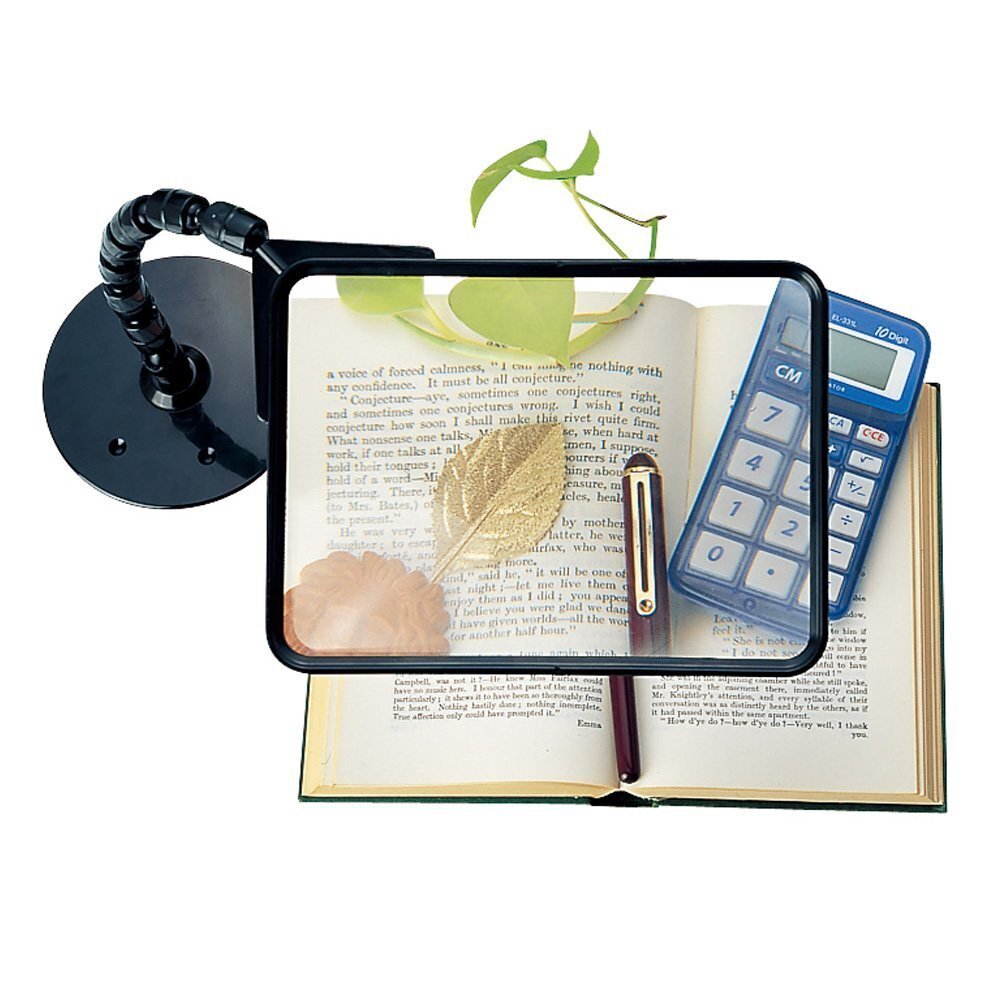

大きく見える

ルーペなど文字などを大きく見やすくしてくれるアイテムです。

1.共栄プラスチック「せぼね君ルーペ」

A4サイズの大きなルーペです。小さい文字を読むときや細かい作業をするときなどに便利です。

(画像はAmazon.co.jpより)

2.共栄プラスチック「カラーバールーペ」

紙の上に置いてルーペで拡大し、カラーのラインで教科書や書類などの文章や表が読み取りやすくなります。

グリーン、イエロー、ピンク、ブルー、ライトグリーン、ライトイエロー、ライトピンク、ライトラベンダーから自分の見やすい色が選べます。

(画像はAmazon.co.jpより)

3.共栄プラスチック「リーディングラインルーペ」

定規としても使えるリーディングストッカー兼ルーペです。離して使えばルーペ、置いて使えばリーディングストッカーになります。

(画像はAmazon.co.jpより)

書見台

書見台を利用すると手で待たなくてよくなるので、読むことに集中できます。

卓上衝立/パーテーション

学習やボードゲームなど不必要な視覚情報をカットして集中したい場面に役立ちます。

元々衝立のある集中デスクなる商品もありました。

1.ベルメゾン「作業や勉強に集中しやすい!木目調どこでも作業パネル」

木目調の衝立で、折り畳んで持ち運びできます。

(画像はベルメゾンより)

ベルメゾンのリンクはこちらから

2.キングジム「パーソナルパーティション」

(画像はAmazon.co.jpより)

3.Ray Reaf「吸音パーテーション」

フェルト製なので吸音性が高く、軽いので持ち運びに便利なのだそうです。

(画像はAmazon.co.jpより)

4.三和製作所「学習用つい立て」

折りたたみ式のつい立てです。机に引っかかる差し込み口付きです。

(画像はサイフクオンラインより)

5.三和製作所「コンパクトパーテーション」

「三つ折り上半身用」「三つ折り全身用」「三つ折り全身用ワイド」の3種類があります。

(画像は三和製作所より)

全身用は追加して、連結も可能です。

6.バウヒュッテ「ぼっちてんと」

こちらはなんとデスクを囲って部屋の中に130センチ×130センチの個室を作り出せてしまうものです。ぼっちてんとのなまえのように一人の世界に没入できそうです。カームダウンスペースとしても使用できそうですね。

(画像はAmazon.co.jpより)

書見台

書見台があると本を押さえずに両手が自由に使えますし、書見台を見ようと顔が上がって姿勢も良くなります。

写し間違いが多かったり、写すのに時間がかかるときは、目と手の協調運動(見ることと書くことを同時行う行為)が苦手かもしれません。書見台を使うことで、左右ではなく上下の目の動きになるので負担が減るかもしれません。

1.レイメイ藤井「ブックメイト」

(画像はAmazon.co.jpより)

他にも書見台いろいろあります。

その他

1.トモエそろばん「ブックストッパー」

教科書や資料集、参考書、料理本など本の見たいページを止めておくのに使います。四季報や六法全書、辞書など分厚い書籍でも大丈夫です。

(画像はトモエそろばんより)

他にも類似品がいくつかありました。

書字補助具

サインガイド

書く場所をわかりやすくしてくれます。

こちらのサイトで枠データを無料でダウンロードできます。

サイン用、押印用、宛名用、文章用などいくつかの種類があります。

1.ジオム社「サインガイド」

サインなどを書くときに便利なプラスチック枠です。

(画像はジオム社より)

他にもいろいろな種類があります。

(画像は日本ライトハウス情報文化センターより)

(画像は日本点字図書館わくわく用具ショップより)

2.ゴムQ「Qフレーム」

正方形の枠で書取りの練習ができる補助具です。

(画像はAmazon.co.jpより)

まとめ

いやー本当にたくさんの便利なグッズがありましたね。しかも作図や工作、姿勢保持、健康・衛生、感覚過敏など便利グッズはまだまだあります…が、とりあえず書字読字用ということで今回の記事はまとめさせてもらいます。

また続編も作成予定ですのでよろしくお願いします。

便利グッズの世界も日進月歩。売り切れや生産中止、あるいは新商品の販売など状況はめぐるまさく変わっていくはず。

いつかはこの記事も古く色褪せたものになるのでしょうが、またしばらくは自分の忘備録としても更新していく予定です。

他にもこんな便利グッズがあるんだよという耳より情報があれば、教えていただきたいです。

またいろいろなところから情報を引っ張ってきました。みなさんありがとうございます。

この記事が困っている子たちの役に立てれば嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。

参考にしたサイト

2.togetterハッシュタグ「発達凸凹ちゃんが使いやすい文房具」まとめ(更新随時)不器用な人にもお勧め #発達障害 #ADHD #ASD #LD #視覚支援

3.自閉症スペクトラムの子たちと七転び八起き「発達障がいにも低学年にもおすすめの文房具」

6.TWIST「身近なユニバーサルデザインの文房具15選!あの消しゴムや鉛筆も?!」

7.発達支援機関Pre-Position「サポートツールリスト」

参考にした本

3.『イラストでわかるDCDの子どものサポートガイド(中井 昭夫,若林 秀昭,春田 大志,小野 ひろみ)』

4.『みんなでつなぐ読み書き支援プログラム(井川 典克/高畑 脩平)』

表紙の画像はみんなのフォトギャラリーから選んだ文房具の写真です。