特別支援学校からの発信「なんだかゴチャゴチャする教育のユニバーサルデザインを整理してみた」

「教育のユニバーサルデザイン化」とか「学びのユニバーサルデザイン」という言葉をよく見かけますし、検索するとたくさんの情報が出てきますし、いろんな教育委員会も「ユニバーサルデザインが大事だ』と言っています。

しかし、ユニバーサルデザインという言葉の捉える範囲が広く、巷には教育×ユニバーサルデザインという情報が溢れかえっていて、かえってわかりにくくなっているのではないかと思います。

そこで今回は、教育のユニバーサルデザインを整理してまとめてみました。

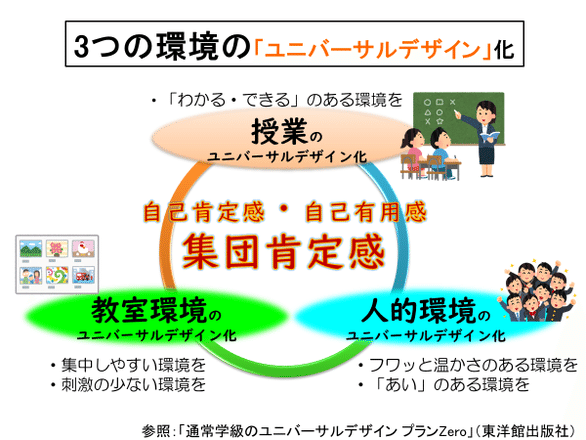

教育のユニバーサルデザインの3つの要素

教育のユニバーサルデザインについては、日本授業ユニバーサルデザイン学会は3つの要素からとらえています。

(画像は日本UD学会湘南支部より)

1 教室環境のユニバーサルデザイン

2 人的環境のユニバーサルデザイン

3 授業のユニバーサルデザイン

それぞれの要素はお互いに関連しているのですが、この3つの視点から考えると整理することができます。順番に解説していきます。

1 教室環境のユニバーサルデザイン

教室環境のユニバーサルデザインは、「イライラ刺激が少なく、集中しやすい教室づくり」というとイメージしやすいかなと思います。

いわゆる、アメリカのTEACCHプログラム(自閉症及び関連するコミュニケーション障がいをもつ子どもたちのための治療と教育)の構造化などの支援です。この教育のユニバーサルデザインと聞いて思い浮かぶものの多くが、この教室環境のユニバーサルデザインではないでしょうか。

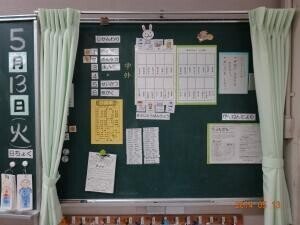

・教室の掲示物などの余計な視覚刺激を取り除く(特に黒板周りなどは掲示物を避けたり、カーテンなどで隠せるようにしたりします)。

(画像は枚方市より)

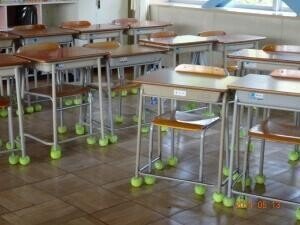

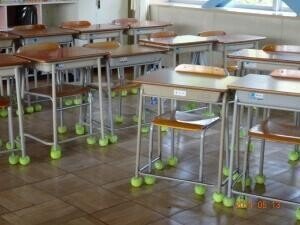

・音の刺激を減らす(机やイスの脚に劣化したテニスボールをつけると、床とこすれるガガガッという音がなくなります)。

(画像は枚方市より)

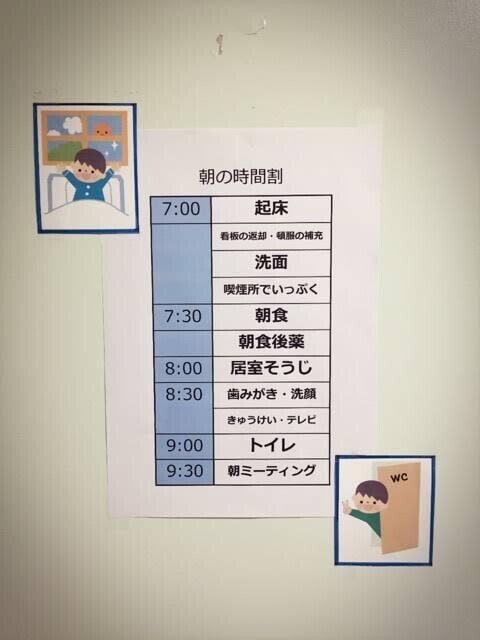

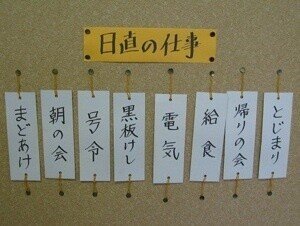

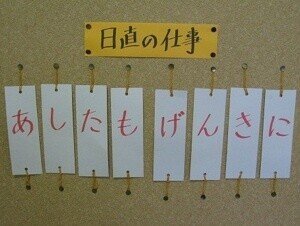

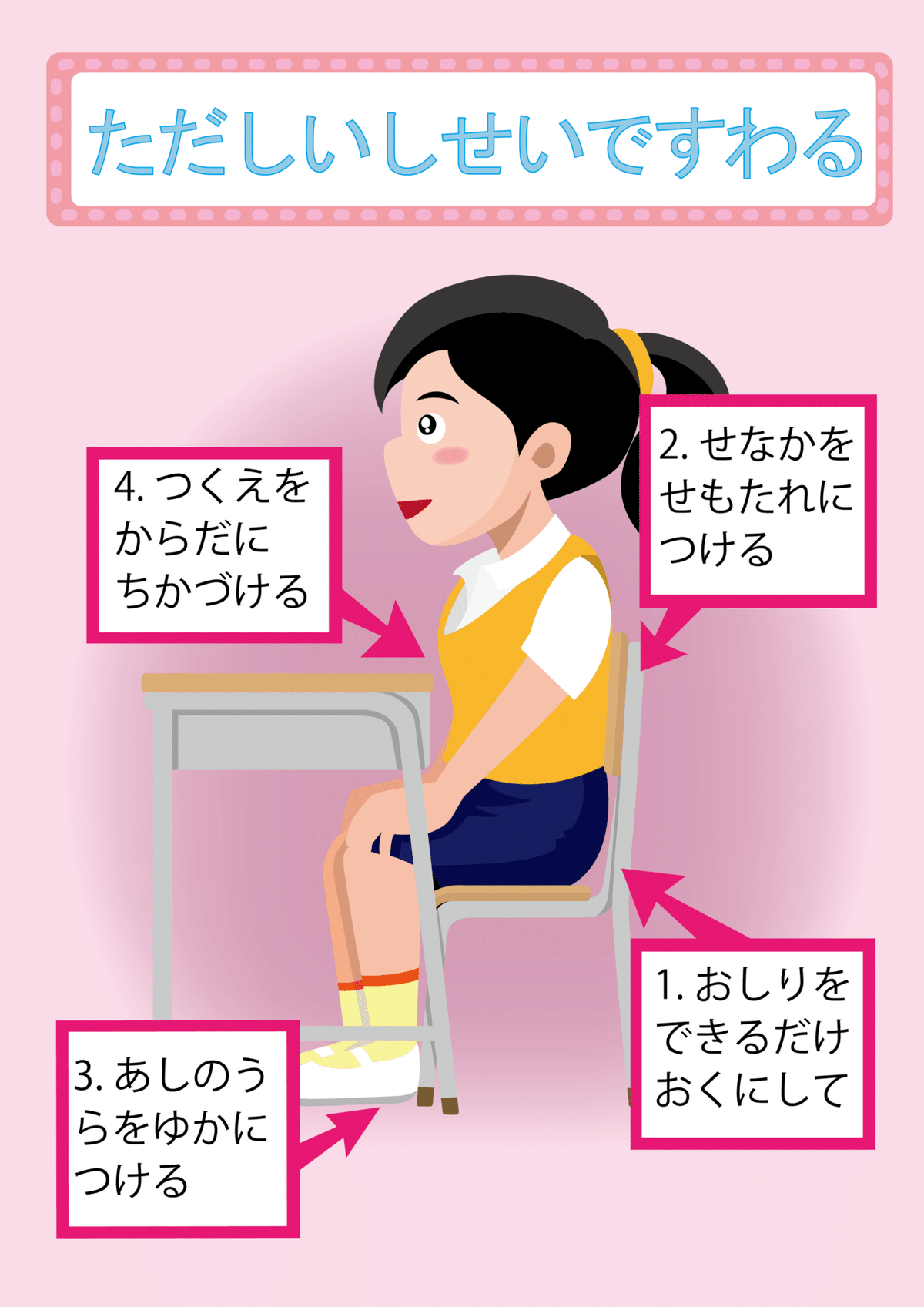

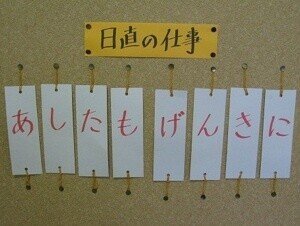

・見通しが持てるように授業や1日の流れを視覚的に提示する(子どもの実態に応じて文字だけでなく、写真や絵カード、ピクトグラム、タイマーなども使用します)。

(画像はザ・プロンプトより)

(画像は高機能自閉症sanaの歩く道より)

(画像は&GPより)

(画像は我が家の困ったちゃん♪より)

(画像はLITALICOより)

写真・絵カードについてはこちらの記事でも紹介しています。

・どこになにを置いたり、収納したりするのかわかるように提示する(靴やスリッパを置く場所が一目でわかるように足跡を描いたり、ハサミ・ノリなどをどこに収納するのかを示したり、机の位置を確認できる印をつけたり、ゴミを集める場所を示したり、廊下の右側通行のコースと方向を矢印で示したりなど)。

(画像は発達障害サポートセンターピュアブログより)

(画像は学校教育のユニバーサルデザイン化より)

(画像はさいたま市教育委員会より)

(画像は枚方市より)

(画像は宮原教育の窓より)

(画像は野良サインとそれ以外より)

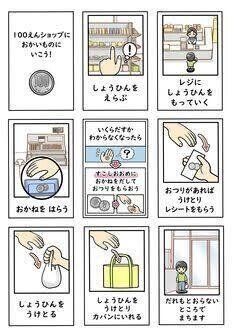

・説明は、具体的でシンプルにわかりやすく提示する(説明の際に具体物や写真・イラストがあるとわかりやすいです)。

(画像は学校教育のユニバーサルデザイン化より)

・見やすいように文字サイズを大きく、行間を調整し、ルビをふったり、UDフォントを活用する。

文字についてはこちらの記事でも紹介しています。

この教室環境のユニバーサルデザインは、一般的な教育のユニバーサルデザインとしてイメージされやすいものだと思います。

こちらがなにも言わずとも子どもたちが率先して楽しみながら取り組み始めるような環境が理想的ですよね。

(画像はさいたま市教育委員会より)

2 人的環境のユニバーサルデザイン

人的環境のユニバーサルデザインは聞きなれない言葉かもしれません。

例えば、ソーシャルスキルトレーニングで相談するというスキルを練習したとして、実際の生活の中で活用することを考えたときに、何が相談できないことの原因になるでしょうか。「いつでも相談してね」と僕たち教員や保護者は言うかもしれませんが、本当にいつでも相談してもいいという場の安心感や雰囲気をつくることができているでしょうか。

人的環境のユニバーサルデザインとは、端的にいえばそのような場の安心感や雰囲気のことです。

子どもたちの中には、極端に失敗を怖れる子や他人の失敗をバカにする子、ちょっかいをかけたり、影から他の子をコントロールしようとする子もいると思います。そういった子たちへの対処も含めて、子どもたちが安心して学ぶことができる場を、わからないこと、できないことに正直になれる場を、間違いから学ぶことのできる場を、援助を求めることのできる場を、集団肯定感のある場をつくっていくために、安心感、共感、集団肯定感を育んでいくための手立てが人的環境のユニバーサルデザインです。

『人的環境のユニバーサルデザイン(阿部利彦/赤坂真二)』がおすすめの本で、紹介記事も書いています。

3 授業のユニバーサルデザイン

(画像は福岡市立城香中学校 学級経営方針より)

上のイラストは、例のピラミッド型の①参加する→②理解する→③習得する→④活用するのそれぞれの段階ごとに、左側に予想される子どもたちの困難さ、右側にそれに対する支援の手立てが掲載されています。

①子どもたちが参加(活動)するための支援の手立て

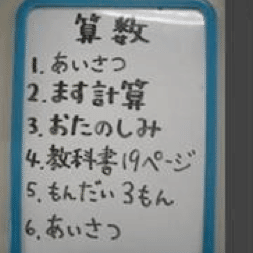

・授業や活動の流れがわかり、子どもたちが見通しを持って参加できるようにします(時間の構造化)。今何をやっているかがわかるよう、終わった内容を消したり、今の課題に印をつけたり、教科書のページ番号を書いたりします。

(画像は格好教育のユニバーサルデザイン化より)

時間をタイマーなどで視覚的に提示することも、子どもたちが見通しを持つために有効です。

(画像は&GPより)

(画像は我が家の困ったちゃん♪より)

・学習する場所やクールダウンする場所、遊ぶ場所など場所を分けます。またどこに何を置くのか、提出するのかがわかるようにします(場の構造化)。これは学習環境のユニバーサルデザインと重なりますね。

(画像は発達障害サポートセンターピュアブログより)

(画像は学校教育のユニバーサルデザイン化より)

(画像はさいたま市教育委員会より)

(画像は枚方市より)

・黒板の周りをスッキリさせる、机やイスの脚にテニスボールをつけるなど、視覚的・聴覚的な刺激を減らします。座席の配置にも工夫ができます(刺激量の調整)。

(画像は枚方市より)

(画像は大阪市教育委員会より)

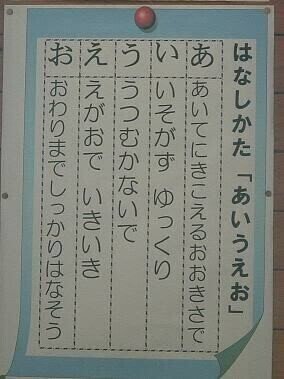

・クラスや学級のルールをシンプルでわかりやすく提示します(明確化)。写真やイラストがあるとよりわかりやすくなります。

(画像は生活・学習習慣の育成より)

(画像はイラストポップより)

できたかどうかが、すぐに見てわかる工夫があればいいですね。

(画像は学校教育のユニバーサルデザイン化より)

(画像は楽天市場より)

・間違いや分からないことを受容し、お互いを 認め合う関係づくりをすすめます(クラス内の理解促進)。これは人的環境のユニバーサルデザインと重なりますね。

②子どもたちが理解する(わかる)ための支援の手立て

・話し合う、伝え合う、協力し合う場面を設定します。指導者が子どもたちの疑問や気づきを拾い上げ、クラス全体で共有します(共有化)。理解が進んでいる子には、自分の考えを深める機会に、困っている子にとっては、自分の考えの不足を補う機会になります。

このためには、失敗してもいい雰囲気づくりやお互いを尊重して多様性を受け入れる態度などの人的環境のユニバーサルデザインが前提になります。

またブレーンストーミング法(イメージマップ)で模造紙にどんどん考えを広げて書いたり、付箋に書いたものをKJ法で分類したり、ベン図やフィッシュボーン図、クラゲチャートなどシンキングツールを使ったりなども効果的です。ICT化が進むと共有化もスムーズにできるようになりますよね。

(画像は父ちゃんが教えたるっ!より)

(画像は学校とICTより)

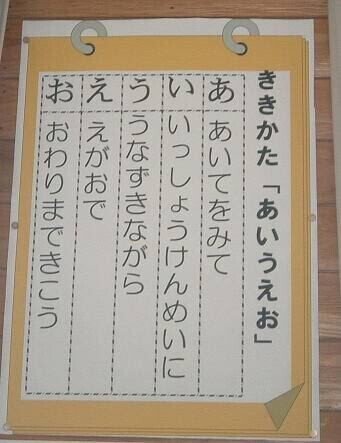

・話す、書く、操作する、作る等の活動をバランスよく設定します(身体性の活用(動作化/作業化))。

例えばADHDの子たちは同じ姿勢でい続けるのが苦手な場合が多いですが、一斉授業だけでなくペア学習や班学習などの話し合い活動や動く場面を取り入れることで、気持ちが切り替えられ、授業にずっと参加できるようになるかもしれません。

また個別の支援にはなりますが、ゴムボールなどを握りながら授業に参加する、プリントなどを配ったり回収したりする仕事を任せる、バランスクッションをイスとお尻の間に敷く、イスをバランスボールにする、イスにラバーバンドを巻いてその上に足を置くなどが有効な場合もあります。

(画像はトキドキデコポコより)

(画像は発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉:ABAで自閉っ子と楽しく生活より)

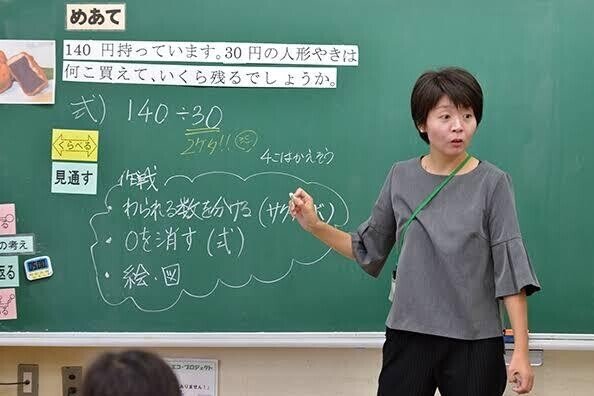

・授業における情報を見えるようにします(視覚化)。板書を工夫したり(授業の流れがわかる、表を書く際は何行分か書いておく)、手順を文字やイラストで提示したりします。文字だけでなく、写真や実物を見せることも有効です。

(画像は秋田県より)

(画像はPinterestより)

(画像はTwitter@chichako07より)

書画カメラ(実物投影機)で、ワークや教科書のページを示したり、今何をしているのかを見て確認できるようにするのも有効です。

(画像はEDUPEDIAより)

(画像は青森県教育委員会より)

視覚的な構造化の支援だけでなく、言葉での説明でも指示語を多用せず、短くシンプルでわかりやすい説明を心がけましょう(これは盲学校出身だからか日々感じでいることです)。

・子どもの実態に応じて、課題の難易度の調整をします(スモールステップ化)。授業の目標達成にむけて、学習活動や発問を細かくすることで、どの子も授業の中心場面に参加するのに必要な知識を確認することができるようになります。

・授業スタイルをパターン化し、子どもが見通しを持って取り組んだり、授業への意識の切り替えができるようにします(展開の構造化)。

例えば、導入のめあての確認とまとめの振り返りを毎回行う、算数の最初に100マス計算をする(計算モードへと切り替えをねらう)、授業でいくつかの課題や取り組みを設定する(見通しをもって集中を切らさずに取り組むことをねらう)などです。

・学習のねらいを明確にして、授業の内容をシンプルに絞り込みます(焦点化)。授業の最初にめあてを確認し、まとめで振り返りをすることも有効です。

(画像はベネッセ教育総合研究所より)

(画像はみんなの教育技術より)

参加する、理解するための支援の手立てとしては、学習環境のユニバーサルデザインや人的環境のユニバーサルデザインと重なる部分が多いと思います。

しかし、授業のユニバーサルデザインはそこで終わりではありません。そのように授業を通して、子どもたちにどんな力(論理)を「習得」してもらうのか、その習得した力を学校生活や家庭生活の中でどう「活用」するのかを意識して、授業の山場を設定していくのも授業のユニバーサルデザインの大切な視点です。そのために視覚化、焦点化、共有化などを活用していくのです。

③子どもが習得するための支援の手立て

④子どもが活用するための支援の手立て

ここからは支援の手立てというよりは、具体的な目標設定やそのための授業づくりになってくるかと思います。

単に教科書に載っているから、学習指導要領で定められているからではなく、「その授業を通して子どもたちにどのような力をつけて欲しいと思うのか」「その身につけた力はどのような場面で活用できるのか」を核とした授業づくりです。

ヒントの1つになるのが、スパイラル化です。授業で学ぶ知識や技能はそれだけで完結せず、単元や学年の内容、教科の壁を超えて関連しています(例えば割り算は分数、小数、割合や百分率に繋がっていますが、それだけでなく、ケーキを切り分けるのにも、音楽の四分音符などの拍にも、美術の色の組み合わせにも繋がっています)。それを子どもたちが気づくことが、知識や技能の関連に繋がります。

近年、カリキュラムマネジメントや教科横断的な取組み、プロジェクトアドベンチャー型の授業が求められている背景には、そのようなスパイラル化があるのかもしれません。

漢字ドリルを繰り返して漢字が書けるようになった、九九を覚えたで終わりではなく、その力を活用する場面を設定できればと思います。そして学んだことが他の場面で活かせた経験は、学びのモチベーションに繋がるはずです。

もう1つは、生活の場との接続です。学んだ内容が生活とどう関連しているのか、どう活用できるのかという見方からの課題設定が大切になると思います。

生活の場との接続についてはこちらの記事も参考にしてみてください。

すべての子どもが授業に参加、理解して「わかる」ために、その先の学んだことを習得、活用して「できる」ためにということを忘れて、授業をユニバーサルデザイン化することが目的になってしまうと、必要のない視覚化や授業の本質とは関係のない焦点化、必然性のない共有化が行われてしまうかもしれません。

いずれにせよ、「教材を教えるのではなく、教材で教える」という見方が大事になってくると思います。これについては、『授業のユニバーサルデザイン入門(小貫悟/桂聖)』がおすすめの本で、紹介記事も書いています。

ユニバーサルデザインと合理的配慮

合理的配慮という言葉は最近では珍しくなくなっているかもしれません。障害者差別解消法が施行され、学校で一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズに応じて、個別に必要な支援や環境整備を行う合理的配慮が義務化されて数年が経ちました。

(画像は「読み書きに困難のある児童生徒学生に対するマルチメディアデイジー図書を活用した実践的研究」より)

ここで合理的配慮について詳しく説明することはしませんが、個別の支援である合理的配慮に対して、その基礎となる各学校での取り組みのことを基礎的環境整備といいます。

この基礎的環境整備の取り組みが増えていくと、個別に必要な支援(合理的配慮)は減っていきます。例えば、通常の学校で全盲の生徒へ点字教材を作成・配布するとなるとこれは合理的配慮になります。しかし、盲学校で点字教材を作成・配布することは当たり前の基礎的環境整備なので、合理的配慮にはなりません。

教育のユニバーサルデザインは、学校やクラス全体で行う基礎的環境整備にあたるものです。そしてこの基礎的環境整備のレベルが高くなればなるほど、合理的配慮は減っていきます。

多様な子が共に学ぶのだという前提で、みんながわかりやすい工夫(ユニバーサルデザイン)なら基づいた学校づくりを進めていくと、個別の工夫や配慮は減っていくという当たり前の話し合いですが、この教育のユニバーサルデザインが広がって当たり前になれば、助かる子たちがたくさんいるのだということを知っておいてください。

まとめ

ユニバーサルデザインについての解説でした。僕自身も少し前までは、ユニバーサルデザイン=TEACCHプログラムでいう構造化の環境づくりだと思っていましたし、いろいろなユニバーサルデザインについての書籍やサイトを見て訳がわからず混乱していました。

学習環境、人的環境、授業の3つの視点、さらに授業のユニバーサルデザインの参加→理解→習得→活用の視点を理解することで、さまざまなユニバーサルデザインの取組みを分析したり、自分なりに理解できるようになりました。

それプラス、少しだけ具体的な取組みについても紹介させていただきました。実践はまだまだたくさんありますが、この記事が、教育のユニバーサルデザインに興味を持たれたり、考え方を整理したり、実践されるための何かに繋がればありがたいと思います。

参考にしたサイト

4.さいたま市教育委員会「ユニバーサルデザインの考えを取り入れた授業づくりガイドブック」

6.秋田県教育委員会「通常の学級におけるユニバーサルデザインの視点による授業づくり」

7.「ユニバーサルデザインの授業づくり(天王みどり学園 加賀屋勝)」

8.EDUPEDIA「見通しを持つ~視覚化とパターン化~(授業・教材研究・先生の働き方)」

10.滋賀県教育委員会「 子どもたちの「わかった」「できた」を増やそう!特別支援教育の視点を生かした 授業づくりヒント集」

表紙の画像は日本UD学会湘南支部より引用しました。