書籍紹介『みんなでつなぐ読み書き支援プログラム』

『みんなでつなぐ読み書き支援プログラム(井川 典克/高畑 脩平)』という本の紹介です。

これまで読み書きについていろんな記事で、いろいろな角度から紹介してきました。

教材だったり…

脳の認知機能についてだったり…

ビジョントレーニングだったり…

誤り分析だったり…

便利なグッズだったり…

学び方の工夫だったり…

手前味噌ですが、振り返ればいろいろ紹介していました。

でも、それらを包み込んで、読み書きの原理や、つまづきの原因分析のための評価フローチャートも、教材や取り組むプログラムも、便利なグッズも網羅し、かつ体系的にわかりやすく説明してくれるのがこの本です!

と言えばこの本のすごさが伝わるでしょうか笑。

ちょうど便利なグッズについての記事を書こうと思っていたところだったのですが…「この本があるからいらないかな…」なんて思ってしまいました。

本の目次は以下の通りです。

理論編

Part1 読字編

1「読字」とは?

2 読字障害の原因仮設

3「読字」の評価フローチャート

Part2 書字編

1「書字」とは?

2 書字運動の土台となる機能

3「書字」の評価フローチャート

実践編「読み書き支援プログラム集」

Part3 読字編

眼球運動を育む遊び/生活での視覚関連機能への

アプローチ/聴覚—音韻処理機能を育む遊び・学び

Part4 書字編

書字(ひらがな・漢字)の学習支援

Part5 環境支援編

姿勢バランス/視覚関連機能/文房具・遊び/ICT

きちんと理論も押さえてあるのがいいなぁと思います。読み書きが苦手な原因は多岐にわたるので。

それにしても幅広い範囲を網羅していますよね。

それもそのはず、この本は、医師、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、理学療法士、心理士、教員など多職種の専門性を活かして、当事者、保護者とともにつくりあげた本なんです。

また教育現場での学習支援を想定して、理論を体系化し、支援・指導につなげるために具体的な教材やプログラム、工夫がたくさん掲載されているんです。

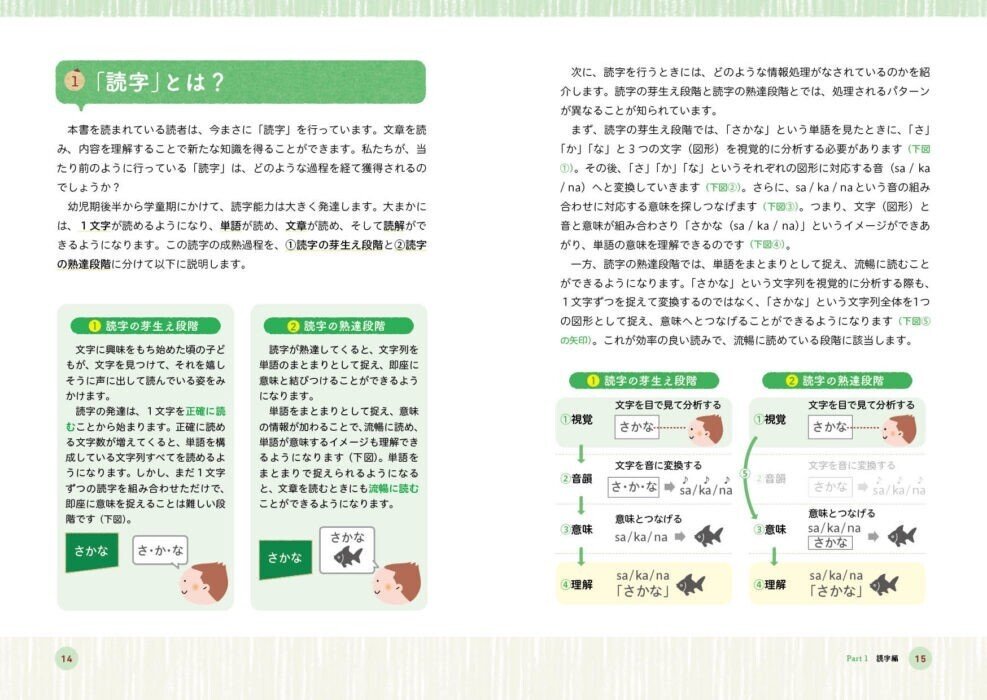

理論編はこんな感じで、

(画像はクリエイツかもがわより)

「読み書き支援プログラム集」はこんな感じです。

(画像はクリエイツかもがわより)

(画像はAmazon.co.jpより)

イラストや写真が豊富でサクサク読めました。そしてフンフン、ソウソウとうなずきながら読み進めました。

プチコラムにはいろんな情報が掲載されていて勉強になります。読字と姿勢バランスの関係は知らなかった。

もちろん読み書き支援の必要な子たちはそれぞれです。いろんなものが複雑に絡み合っている子たちもたくさんいます。

「これさえやっていればオッケー」みたいな全員に共通する方法はありません。

だからこそ、一人ひとりのつまずきの背景を分析して、それらにあったオーダーメイドの支援を考えていくことが求められているのですが、そのようなアセスメントと具体的な支援を考えて行く際にとっても役立つ本だと思います。

学校に一冊あると便利かもと思います。

気になった方はぜひお手に取ってみてください。

表紙の画像はAmazon.co.jpより引用した本の表紙です。