書籍紹介『読み書き障害(ディスレクシア)のある人へのサポート入門』

『読み書き障害(ディスレクシア)のある人へのサポート入門(河野 俊寛/平林 ルミ)』という本の紹介です。

以前唱えて覚える「ミチムラ式漢字カード」を紹介しました。

その製作販売元であるミチムラ式漢字学習法の公式アカウントがXで紹介されていて、この本のことを知りました。

うちの子、もしかしたら読み書き障害(ディスレクシア)かも?と感じたら、まず手に取ってほしい1冊をご紹介します!…

— ミチムラ式漢字学習法@公式アカウント (@michimura_kanji) November 16, 2024

結論から言うと、みんな読むべき!読み書き障がいの教科書入門編という感じで、とってもおすすめの本です。

本の内容にしたがって順にそのすごさを紹介していきます。

読み書き障害に関する基礎知識

まず読み書き障がいに関する基礎知識では、「脳が文字をとらえるときの3要素(図形認知・視覚認知/視覚記憶/音韻意識)」や「低次の読み書きと高次の読み書き」、「知的障がいと読み書き障がいの違い」、「文字の読み書きのメカニズム」などが図やイラスト付きで丁寧に解説されます。

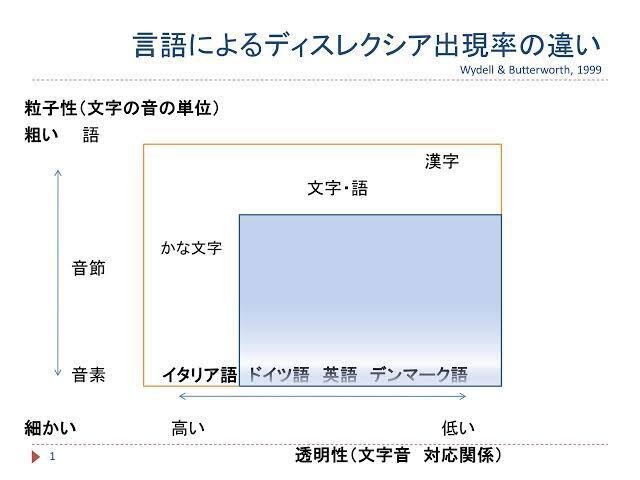

言語の粒子性と透明性なんて知りませんでした。

(画像は学習障害と英語指導を考えるより)

読み書き障害の検査・評価

読み書き障がいの検査・評価では、実態を把握する基準や、読み書きスクリーニング検査やガイドラインなどの情報がたくさん掲載されています。

読み書き障害へのサポート方法

読み書き障がいへのサポート方法では、以前紹介した「多層指導モデルMIM」や「書取り以外に、視覚や聴覚を活用した漢字の覚え方」などに関連した内容が紹介されます。

読みの困難を補助・支援する方法として、ふりがな(ルビ)や音声化(スマホやPCの読み上げ、デイジー・マルチメディアデイジー)、録音、手書き検索、区切り・分かち書き・文字刺激量の調整(白黒反転)など読み環境の整備、拡大、読みやすいフォントなども掲載されています。

盲学校時代に眼疾患で見えにくかった子たちへ取り組んできた支援と重なります。

補助代替ツールの扱い方や、学校での支援や配慮の取り入れ方、みんなが気になる入試など試験での配慮内容なども具体的な申請手順などが紹介されます。

英語のカタカナ表記(例えば「チョコレート」を「チョックリット」のように英語のネイティブの発音に近い表記にすること)は初めて知りました。

相談を受けてから支援までの具体的な事例

小学生1年生から中学3年生での高校入試の配慮申請、高校生やTOEICを受験する社会人まで幅広い事例があります。

英語のカナ表記での解答申請や、通信機能のない携帯ワープロだと学校に受け入れてもらいやすい、身近な携帯端末を補助ツールとして利用するなどの具体的な支援法はとても参考になります。

高校2年生で本人に読み書き検査の結果を伝える際に、トム・クルーズのエピソードを紹介し、「きみは、この高校のトム・クルーズだ」と言うと表情がやわらいだというエピソードが心に残ります。

学校で導入したタブレット端末を有効活用しよう

GIGAスクール構想で整備されたタブレット端末。Windows、iPad、Chromebookそれぞれで、スクリーンリーダーや音声入力、フリック入力、文字サイズや画面色の調整、写真への書き込み方法などのアクセシビリティ機能が解説されています。

学校の「1人1人台端末」に設けられている制限やルールに対して、平林先生が語る「自分専用の端末を持ち歩き、家に持ち帰る」「1人ひとりに合ったアプリかま入れられる」「メールアカウントがある」「周辺機器と接続できる」「インターネットに繋げられる」のそれぞれの意味を考えると、当たり前の道具として使い、学んでいくことの意義を考えさせられます。

巻末資料

巻末資料には、参考になるウェブサイトや用語解説、ブックガイドが掲載されています。

多層指導モデルMIMやミチムラ式、下村式や、以前紹介した『みんなでつなぐ読み書き支援プログラム』も紹介されていました。

まとめ

残念ながら僕の文章力でこの本の凄さが伝わったかどうか不安が残るのですが…

本当にイラストや具体例が豊富でわかりやすく、おすすめの本です。読み書き障がいだけでなく、その基礎知識や支援などの事例は、教育に携わる立場で幅広く役立つと思います。

気になった方はぜひ手に取ってみてください。

「学校で導入したタブレット端末を有効活用しよう」を執筆された平林ルミ先生はYouTubeや「テクノロジーノート」というサイトでもICT機器の活用など情報発信されていますので、よければそちらも覗いてみてください。

表紙の画像はAmazon.co.jpより引用した本の表紙です。