【講座】ダーツの展開実験

"基礎 ダーツの展開"の内容からの応用編になります

この記事から読んで頂いても、もちろん大丈夫です

"基礎 ダーツの展開"についてご覧になりたい場合はこちらからどうぞ👇

本記事の内容は無料でご覧頂けます

記事の最後に、この実験で使用した身頃パターンデータの有料配布があります

気になる方、実際に試してみたい方は是非ダウンロードしてみてください

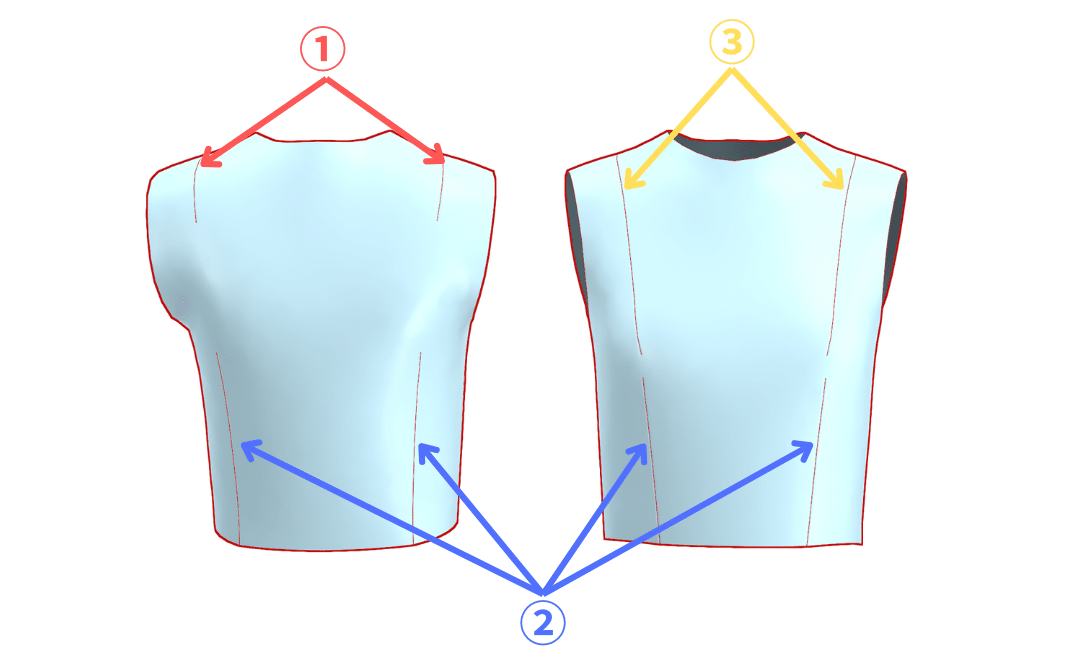

実験手順 概要

1.身頃パターンの利用

身頃のパターンに自由に線を引き、その線を切り替え線として展開します

2.平面への展開

立体の状態から切り開き、どのような平面パターンになるかを確認します

3.完成形の確認

最終的には、完成した形が元の身頃パターンと同じシルエットになることを目標とします

ポイント

始める前に、この実験のポイントが大きく2つあります

ポイント① ダーツの処理

身頃パターンにはダーツが含まれています

ダーツを切り替え線を利用して消していきましょう(一般的には「ダーツ処理」と呼ばれます)

ダーツを完全に処理しきれない場合もありますが、その場合は柔軟に対応しましょう

少しならダーツが処理しきれず残ってしまってもシルエットに大きな影響が出ないので大丈夫です

臨機応変な対応方法についても実験内で説明します

ポイント② 実際のパターン作成への応用

この実験で学ぶ考え方は、実際のパターン作成時にも役立ちます

服を作っていると、思い描いているものと実際の作業との間で矛盾が生じる事が多々あります

この実験を通して、辻褄を合わせるというか、納得できる落とし所を見つけて、自分の作りたいものの姿に近づけるという作業のポイントを体験してもらえたら嬉しいです

「どうすれば上手くいくのか」という点に意識を向けて作業を進めることで、気が滅入ったり嫌になったりすることをなるべく減らすことができます

その結果、やり遂げることができると思うので、「どうすれば上手くできるか」にフォーカスして進めていきましょう!

実験工程

はじめに

この実験は紙で手軽に試してみてもOKです

紙とメンディングテープを使ってペーパークラフトのように作業すると、実際に縫うよりも簡単に試す事ができます

初めて試す時は、小さいほうが作業しやすいと思います

有料配布のPDFデータは1/2サイズで提供していますので、よかったらダウンロードしてみてください

それでは実験を始めていきましょう

1.身頃パターンの利用

・身頃のパターンに自由に線を引き、その線を切り替え線として展開します

使用する身頃のパターンはこちらです

このパターンを立体にするとこうなります↓

この立体データに自由に線を引いていきます

立体に直接書き込んでも、平面の状態で書き込んでから組み立ててもどちらでもOKです

こんな感じになりました↓

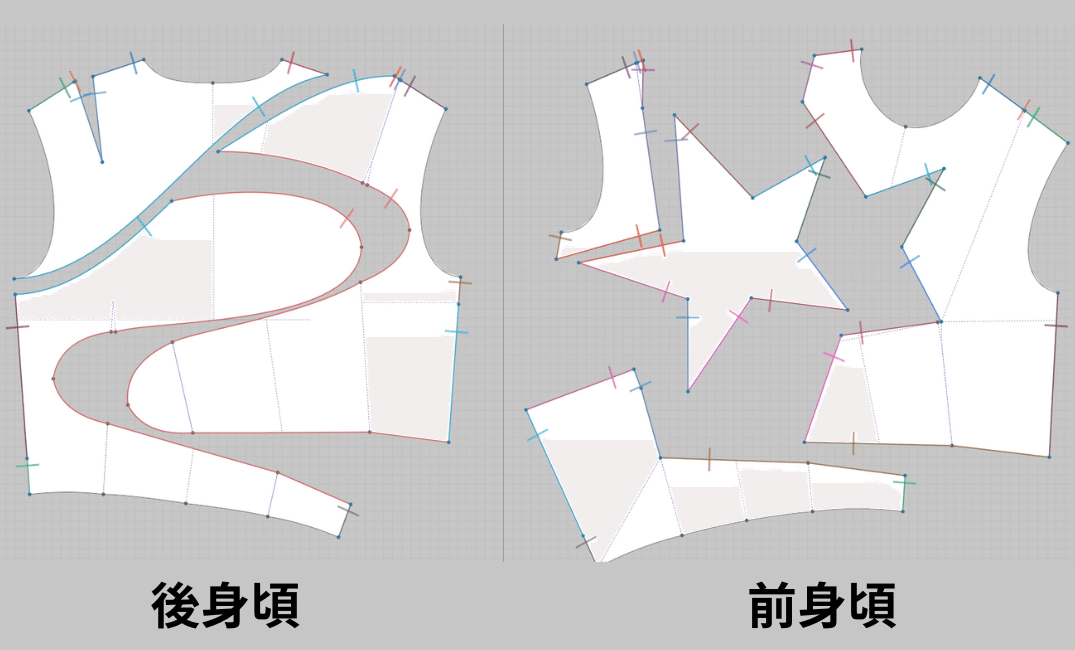

平面で見てみると以下のように線が書かれています

2.平面への展開

・立体の状態から切り開き、どのような平面パターンになるかを確認します

先程自由に線を引いた平面パターンで作業していきましょう

【重要】ダーツについて

平面パターンを展開する前に、そもそものダーツについての説明を簡単にします

①肩甲骨ダーツ

②ウエストダーツ

③バストダーツ

このダーツは立体では縫い合わされている部分です

今回はこの3種類のダーツを消して、完成した形が元の身頃パターンと同じシルエットになることを目標としていきましょう

どんなに多くに切り分けたパターンも、このダーツを消していくと、理論上元の立体データと同じ形になるということになります

それではダーツを消してパーツを整えていきましょう

ダーツの消し方・手順

ダーツの消し方ですが、手順1→3の順に作業します

手順1

単純に切り分けたパーツとパーツをくっつけることで消える方法を試す

手順2

単純にくっつける事では消えないダーツがあります

そのようなダーツは以下のような方法で処理してみましょう

a、ダーツを馴染ませる方法

b、ダーツを展開する方法

c、そのままダーツを残す方法

手順3

その他気になったところを整理します

まず、自由に引いた線でパターンを切り分けてみましょう

結構細かくなりましたね

矢印してあるところがダーツの部分です

手順1

この状態から、まずパーツ同士をくっつける事でダーツが消える方法を試してみましょう

以下の矢印で示した部分はくっつける事で消えそうなのでやってみましょう

パーツを接続するとこのようになります↓

手順2

以下の丸で囲った部分は単純にくっつけるだけでは処理できないダーツです

これを順番にダーツ処理していきましょう

以下の3つの方法でそれぞれ処理していきましょう

a、ダーツをパターンに馴染ませる方法

b、ダーツ展開する方法

c、そのままダーツを残す方法

図で表すとこんな感じになります

それではaから順にやってみましょう

a.ダーツをパターンに馴染ませる方法

この方法を選択したのは、ダーツの大きさ(開いている部分の距離)が小さかったからです

この部分の大きさは約5㎜程度ですので、布でこの立体を組み立てた時に、この長さであれば生地に馴染ませることが出来て、シルエットに影響が出ないと思ったからです

なので、この隙間を埋めるイメージで、線でつないでみましょう

b.ダーツ展開する方法

この方法はダーツの先(とがっている部分)を起点としてダーツを元の場所からパターン上の他の場所に移動させて、なるべくダーツを小さくしようとする方法です

ダーツを移動させます

まず、後身頃にあるbのダーツを処理していきましょう

bの印が付いた2つのダーツは、起点からパターンの端までの距離が、今ダーツがある位置よりもほかのところの方が距離が短いので、そこに移動させればダーツを小さくできそうだと感じました

起点を軸に、短い方の端まで線を引いて、そちらを切り開いて、元のダーツを閉じます

新たに開いた方のダーツの大きさは約5㎜程度ですので、aでやった作業と同様にこの隙間を埋めて、線でつないでみましょう

前身頃にもbのダーツがありますので、同様に作業していきましょう

c.そのままダーツを残す方法

この方法はaとbの方法でうまくいかなそうなダーツだったので、そのままダーツとして残すという選択をしました

そのままダーツとして残すことも、もちろんOKです

今回の実験は、完成した形が元の身頃パターンと同じシルエットになることを目標としていたのでそのまま残す方がシルエットを保てると思いました

もしここでbのダーツ展開をした場合、

以下の2方向で試してみたのですが、移動させた後のダーツの長さが1㎝以上あったので、アームホールの長さが左右で違ってきたり、シルエットに影響が出てしまいそうな長さでした

切替線側に開いた例を使って、試しにこのまま布になじませようとすると、背中の切替線あたりに妙な出っ張りとシワが出てきて、シルエットに影響が出て、以下のような状態になりました

手順3

その他気になったところを整理します

2か所あったのでそれぞれ整理していきましょう

1個目

星の形の線が1か所だけほんの少し曲がっていたので、真っ直ぐに修正します

線の長さにはほとんど影響が出ない(0.1㎜程度の差でした)のでこのような修正をしました

2個目

もう1か所、前身頃の星のパーツの下側あたり(ウエスト側)に切替線があってパーツ同士を切り分けていたのですが、

これは自由に線を引いた後、切り分けたパーツなのですが、ダーツに関係のない切替だったので、パーツを1つにまとめてしまいました

単純にくっつけただけです

この部分は、ダーツに関係がないので、もし、切り分けたままでもシルエットには影響がそもそも出ず、切り替えてデザインとして線を残してもOKです

今回は私がパーツをまとめてしまおうと思ったので、ひとまとめにしています

以上で平面でのパターン作業は完了です

仕上がったパターンがこちらです

3.完成形の確認

2で仕上がったパターンを立体にします

立体にする為の、パターンの縫い合わせは下記のようになります

同じ色同士を縫い合わせ(くっつける)ます

立体完成後はこのようになります

実験の工程は以上です

とても長い工程でしたが、お付き合い頂きありがとうございます

実験お疲れ様でした

まとめ

実験してみていかがでしたか?

元の身頃パターンと同じシルエットになっていたら実験は成功です

なんか違うかもとか、シルエットが変わってしまったとしたら、間違ったっぽいところまで戻って、そこからゆっくり確認しながらもう一度試してみましょう

はじめからうまくいかなくても大丈夫です

自分で手を動かしていくとだんだん理解できるようになります

この実験の内容は、私が学生の時に実際に試した内容に近い内容となっています

普段のパターンの授業ではこういった事はやらないんですが、遊びの一環といったかんじで、特別講義でデザインのアイディアの一部としてパターンの展開実験をやりました

実際に試して手を動かしたりするので、頭も少し使いますし、手間がかかります

基礎編と合わせて自由研究の題材にしてみるのもいいかもしれないです

結構、本格的な事をやった感じに仕上がると思うので、よかったら利用してみてください

お読みいただきありがとうございました

データ配布について

この実験で使用した実験前の身頃パターンのデータを有料で配布します

提供するデータはこちらです

配布するファイル形式

以下の3種類のファイル形式でデータを配布します

1.zpacファイル

2.dxfファイル

3.PDFファイル

価格

500円

各ファイル形式の詳細

1.zpacファイル

・内容:3D立体データおよび2D平面パターンデータ

・使用可能ソフト:CLO、Marvelous Designer

・特徴:CLO等にインポートした際、データは実物サイズ(原寸)です

2.dxfファイル

・内容:2D平面パターンデータ

・使用可能ソフト:CLO、Marvelous Designer、各種CADソフト 他

・特徴:各種ソフト等にインポートした際、データは実物サイズ(原寸)です

3.PDFファイル

・内容:2D平面パターンデータ(1/2サイズ)

・特徴:印刷して紙や布で試す際、小さいほうが作業しやすいと考え、1/2サイズで提供します

・使用方法:原寸での印刷(100%設定)で実際の1/2サイズとして印刷可能です

⚠️注意事項

・実物サイズで使用したい場合:PDFファイルを200%設定で印刷してください

これにより、zpacファイルやdxfファイルと同じ実物サイズで利用できます

・印刷倍率の設定をお間違えないようにご注意ください

以下ダウンロードデータです

ここから先は

¥ 500

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?