新しい医療機器を院内に浸透させるには? 第3回カグフェッショナル・下関リハビリテーション病院

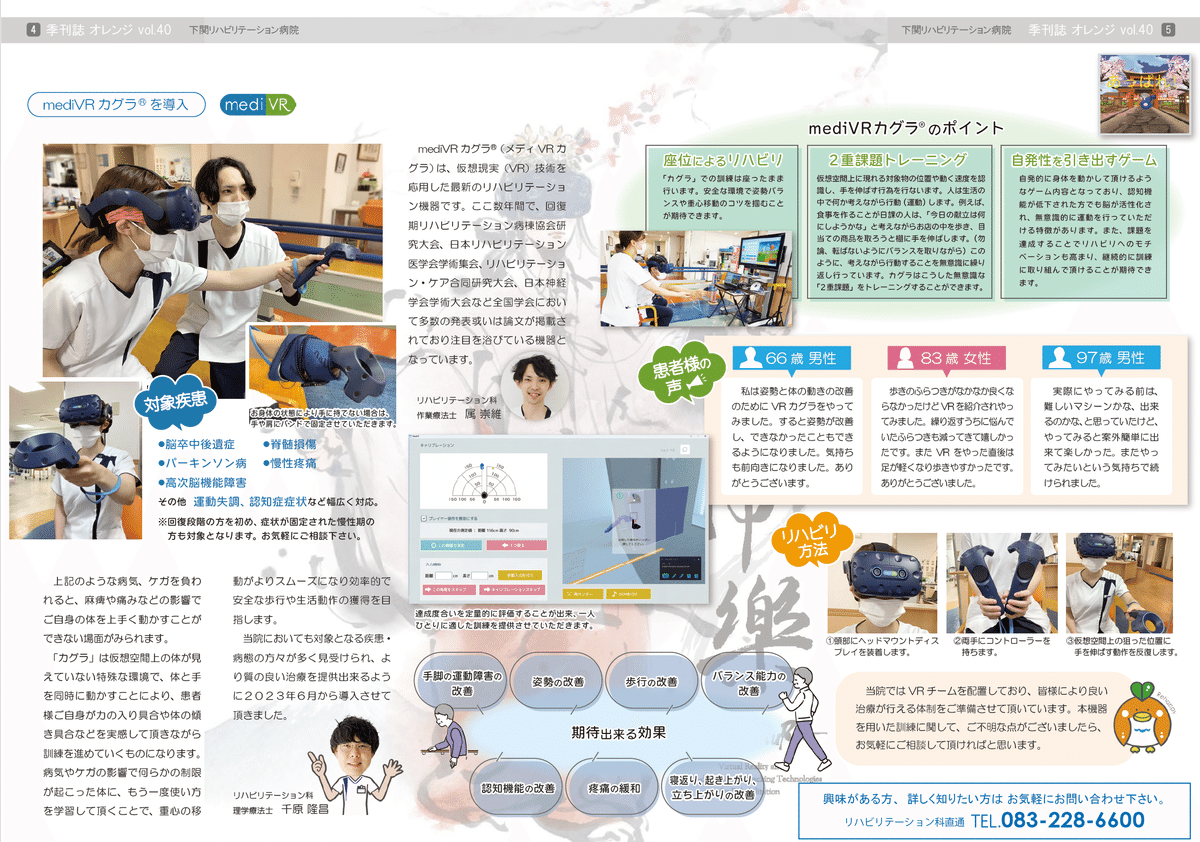

「せっかく新しい医療機器を導入したのに、なかなか院内に浸透しない……」。大人数が働く病院の院長やセラピストから、そんな悩みを聞くことがあります。2023年6月にmediVRカグラを導入した下関リハビリテーション病院では、VRリハビリが治療の選択肢となるよう、院内に向けてさまざまな周知活動を行っています。その取り組みについて、理学療法士の千原先生に教えていただきました。

下関リハビリテーション病院 リハビリテーション科

理学療法士 千原隆昌先生

VRリハビリテーション用医療機器・mediVRカグラを導入している医療施設の代表者にオンラインでディープインタビューを行う企画「カグフェッショナル」。聞き手を務めるのは、mediVR社員で理学療法士の仲上恭子です。第3回は2024年6月6日に開催しました。

病院の新たな強みとなる医療機器を探していた

――まずは貴院の紹介をお願いいたします。

下関リハビリテーション病院は山口県下関市にある回復期のリハビリ病院で、ベッド数は165床。スタッフは150名ほど在籍しています。ちょうど1年前にmediVRカグラを導入しました。

――mediVRカグラを導入した背景を教えてください。

病院の新たな強みとなる最新鋭の医療機器を探すなかでmediVRカグラを知り、デモ機器を貸し出していただきました。ただ、VRという馴染みのない機器なので原理がなかなか理解できず、短いデモ期間ではうまく活用できなくて。それから数か月かけてYouTube動画を視聴したり、学会ブースで体験したり、すでに導入していた福岡ハートネット病院さんに見学に行ったりしてVRリハビリの方法論や実務を学び、「今なら使いこなせる」と判断してようやく導入に至りました。

初回介入時は必ずウェブサポートを活用

――導入後に直面した困難はありますか?

これまでのリハビリとは少し違うので、最初はうまく使いこなせませんでした。導入後に操作方法やアプローチ方法などを細かく説明していただいたのですが、実際に現場で治療を始めるとわからなくなってしまう。「課題を変え、声かけをして、変化を見る」という一連の流れが当初は難しかったです。認知が落ちている方、重症の方に対しては特に、適切に課題を調整し狙った効果が出るよう誘導することがなかなかできませんでしたね。

――その状態をどのように乗り越えましたか?

治療中に撮影した動画を業務終了後に見直してチームでディスカッションしたり、ウェブサポートでフィードバックを受けて次の治療に活かしたりしながら症例を重ねていきました。新しい機器を使いこなすには、「いろんな患者さんにどんどん使って慣れていく」というのがシンプルだけど一番の近道なんだな、と感じています。

なお、導入後一週間はずっとウェブサポートをお願いしていましたし、いまでも初回介入時は必ずウェブサポートにつないでいます。ウェブサポートを使いすぎていてちょっと申し訳なく思っています。

――いえいえ、導入施設のみなさんにmediVRカグラを有効活用していただくためのウェブサポートですから。積極的にご利用いただいて嬉しく思っています。

mediVRカグラを院内に浸透させるため、さまざまな施策を実施

――mediVRカグラを使うスタッフは決まっていますか?

150名のスタッフ全員がVRリハビリを使いこなせるようにすることはなかなか難しいので、7名のVRリハビリチームを結成しました。チームメンバー以外のスタッフが「この患者さんにはVRリハビリが合いそうだな」と思ったら、このチームに依頼してもらうという流れです。全スタッフにとってVRリハビリが治療の選択肢になるよう、周知活動には力を入れています。

――どのように周知しているのですか?

導入当初は150名一人ひとりにmediVRカグラを体験してもらい、VRリハビリのやり方や効果を説明しました。やっぱり、口頭だけで理解してもらうのはなかなか難しいので。また、院内で実施しているランチョンセミナーでは、リハビリスタッフだけでなく看護師さんやケアワーカーさんにも参加していただき、VRリハビリの概要を説明しました。

ただ、普段から機器に触れていないと、どうしても選択肢としての意識が薄れていくものです。そこで当院では、リハ室の中央、一番目立つところにmediVRカグラを設置しています。そうすると、VRリハビリチーム以外のスタッフも、患者さんも、ご家族も日常的にmediVRカグラを目にすることになりますから。

――さまざまな工夫をしてくださっているのですね。そのなかでも、一番有効だと思うことはありますか?

やっぱりVRリハビリ体験をしてもらうことですね。百聞は一見に如かずで、何回も説明を聞くよりも、1回体験して頂く方がわかりやすいと考えています。こういった積み重ねの結果、VRリハビリに対してポジティブなイメージが高まり、「自分の患者さんにVRリハビリを試してほしい」という依頼も少しずつ増えています。

リハビリの情報を共有できるよう考案した「VRカルテ」

――貴院ではVRカルテというものを活用しているそうですね。

患者さんを1人の担当者が一貫して受け持つのが難しいので、チームメンバー全員が情報を共有して効果的に治療できるよう、Excelで専用カルテを作成しました。左が初期のバージョンで、右が最新バージョンです。最初はイラストを使ってキャリブレーションの位置を示していましたが、手間がかかるしややわかりづらかったので右の形になりました。スピードや的の大きさはプルダウンで選択できるようにしています。

――これはすごいですね! どのように運用しているのですか?

毎回パソコン上で記録してデータで残し、印刷・ファイリングをしてチーム内で共有しています。使いやすくなるよう工夫しているつもりですが、正直まだまだでして、現在も改良中です。

――VRカルテを導入した手応えはいかがですか?

毎回患者さんのコンディションも違いますし変化もあるので難しいところですが、ひとつの指標としては役立っていると思います。

患者さんの肩にコントローラーを固定する「千原巻き」

――VRカルテ以外にも、「千原巻き」なるものを開発されたそうですね。

「カグラボ」の第2回で、麻痺のある患者さんの手にコントローラーを装着する「鳥飼巻き(とりかいまき)」という手法を紹介していましたよね。それを見て、肩にコントローラーを装着するときもうまくつけられなかったりずれたりすることがあるので、いい巻き方はないかなと思ったんです。

――たしかに、リハビリ中にずれてきますよね。

色々試行錯誤して「千原巻き」に行き着きました。紐を上に引っ掛け、元の位置に戻してあとはもう巻くだけというやり方です。これによって上下左右が固定でき、ずれにくくなりますし、弛緩性麻痺の方で日頃から三角巾やアームショルダーをつけている方も、牽引効果で固定しやすくなります。

――導入施設のみなさんが試行錯誤してくださって嬉しいです。私たちも試してみたいと思います。

自動車運転再開支援の評価やリハビリにmediVRカグラを活用

――mediVRカグラの導入に伴い、スタッフの意識やスキルに変化はありましたか?

mediVRカグラを効果的に活用するには、動作の観察・分析が重要です。ですので、患者さんの重心移動などを見る視点は鍛えられてきたと思っています。

――VRリハビリでは1リーチずつ代償動作などを確認しながら介入するので、普段から患者さんの動作を見るようになりますよね。私自身もmediVRに入社してそれを感じました。

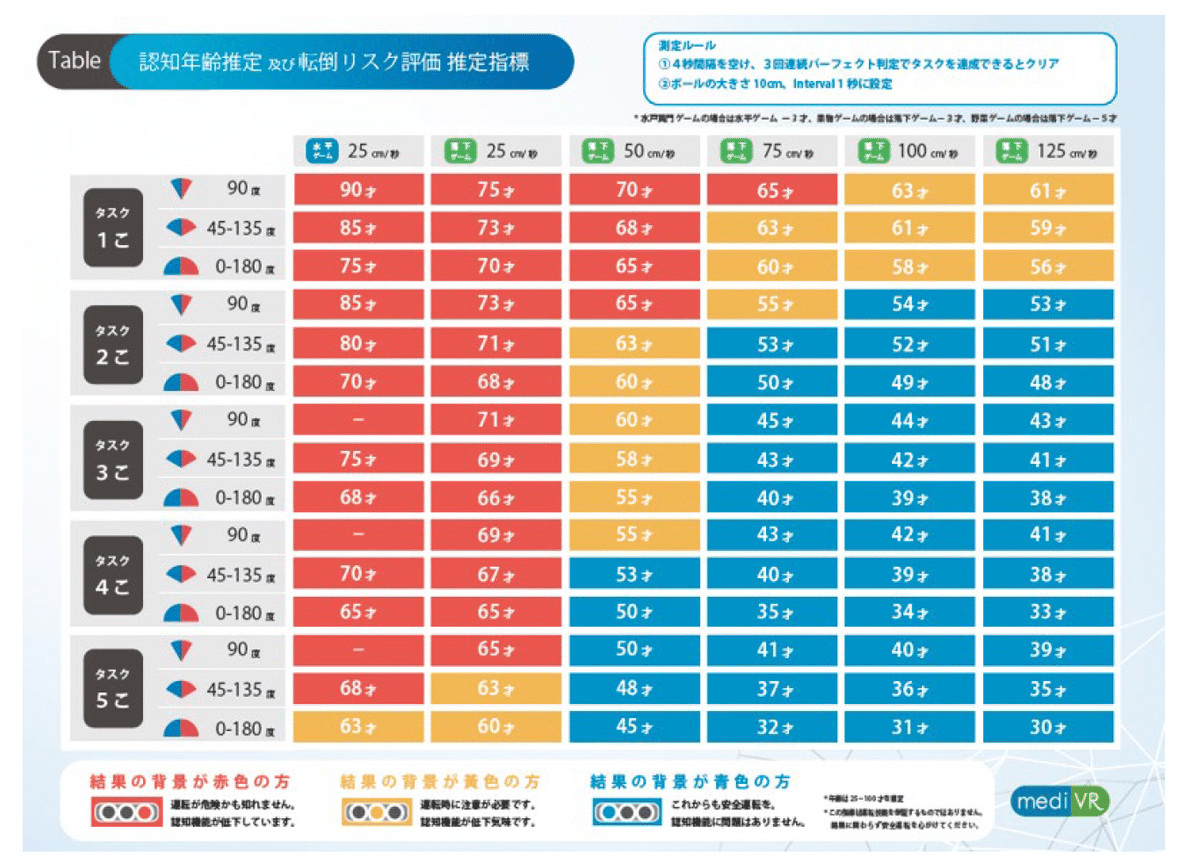

また、当院では脳卒中患者さんなどを対象に、自動車運転再開支援にも取り組んでいます。ペーパーテストやドライブシミュレーター、実車教習により運転能力を評価しリハビリを行うというものです。最近ではこれにmediVRカグラを用いた認知年齢推定指標を加えて評価することがあります。まだ2〜3例ですが、今後どんどん増やしていき、運転再開につなげていけたらと考えています。

――評価だけでなく、運転能力の回復にもVRリハビリは活用できると思いますか?

はい。VRリハビリは注意障害や認知障害にもアプローチできる手法だと考えていますので、十分活用できると思います。「自分で運転できるようになりたい」と話される患者さんは多いので、実績を増やしていきたいですね。将来的には学会発表などもできればと考えています。

mediVRカグラ=「リハビリトラベルツアー」

――今後の展望を教えてください。

スタッフが治療の選択肢として当然のようにmediVRカグラを使ったVRリハビリを選ぶようになることがひとつの目標です。そして、ゆくゆくは患者さんから「mediVRカグラがあるから下関リハビリテーション病院を選んだ」と言われるようになりたいです。

――患者さんに向けた広報にも力を入れてくださっていますね。

当院の広報誌やYouTube、地域のフリーペーパーでmediVRカグラを使ったVRリハビリについて紹介してもらいました。そのおかげか、患者さんやご家族に対して説明したとき、「あぁ、見たことがある」と言われることがあります。ただ、YouTubeのサムネイルが「mediVRカグラ完全解説」という大それたものになっていて……制作は外部のクリエイターさんにお願いしておりまして、僕がタイトルを考えたわけではないということはお伝えしたいです(笑)。

――かっこいい動画を作っていただいて、mediVR社内でも「これはすごい!」と盛り上がりました。では、最後に恒例の質問です。「あなたにとってmediVRカグラとは?」

めちゃくちゃ考えたのですが、一言で表現すると「リハビリトラベルツアー」だと思っています。カグラには水戸黄門ゲームや果物ゲームなどさまざまなゲームがありますよね。僕らセラピストがそうしたVR空間に案内して、患者さんは楽しみながらリハビリを行い、回復した身体をお土産として現実に持ち帰る。そんな夢の仮想旅行ができる医療機器だと捉えています。

――リハビリってどうしても患者さんからは「痛い」「しんどい」「つまらない」と思われがちですが、そのイメージを「楽しいもの」に変えていきたいですね。「リハビリトラベルツアー」はまさにそれを言い表しているすばらしい言葉だと思いました。

VRリハビリでしか出せない効果があると考えているので、ぜひ今回参加してくださっている施設のみなさんにもいっぱい使ってほしいです。

――いっぱい使ってくださっている千原先生の言葉なので間違いないですね。千原先生、ありがとうございました!

■下関リハビリテーション病院 https://www.shimoreha.jp/

■株式会社mediVR https://www.medivr.jp/

<カグフェッショナル イベントページ>