インフルエンサー依存を脱却してもNewsPicksが日経電子版を超えられない理由

自らスポットライトを当てた落合陽一氏の上場廃止を特集する「NewsPicks」

ニュースメディア「NewsPicks」が、「落合陽一氏のピクシーダスト、1年で上場廃止になった真相」という特集動画を公開し、話題になっています。

NewsPicksは、カリスマ的なビジネスインフルエンサーを発掘してスポットライトを当て、アクセスを集めてきた経緯があります。落合陽一氏もその一人で、NewsPicksでは「WEEKLY OCHIAI」というレギュラー番組のホストを務めているんですよね。

この特集に対して、「メディアとしての矜持を示している」という評価がある一方で、「蜜月関係が終わったらネタとして消費されるのか」という批判的な声も上がっています。

また、YouTubeでビジネス動画を展開する「PIVOT」が、元週刊文春編集長の新谷学氏を起用した動画を配信したことに対して、スタートアップ関係者からX(旧Twitter)上で拒否反応が見られています。

これらの2010年代以降に台頭した新興ビジネスメディアには、共通する特徴があります。それは、ビジネスインフルエンサーをフィーチャーし、その影響力を活用することで成長してきたというところです。

では、なぜ新興メディアはビジネスインフルエンサーに依存せざるを得なかったのでしょうか。また、このようなメディアの構造は今後どのように変化していくのでしょうか。メディアビジネスの観点から考察してみます。

メディアの提供価値は「面白い・興味がある」か「役に立つ」か

メディアが提供する価値は、2つの大きな分類に分けることができます。

1つ目は「面白い・興味がある」という価値です。

2つ目は「役に立つ」という価値です。

ユーザーは、これら2つのカテゴリーのいずれかに属するコンテンツを見るために、メディアを訪問することになります。

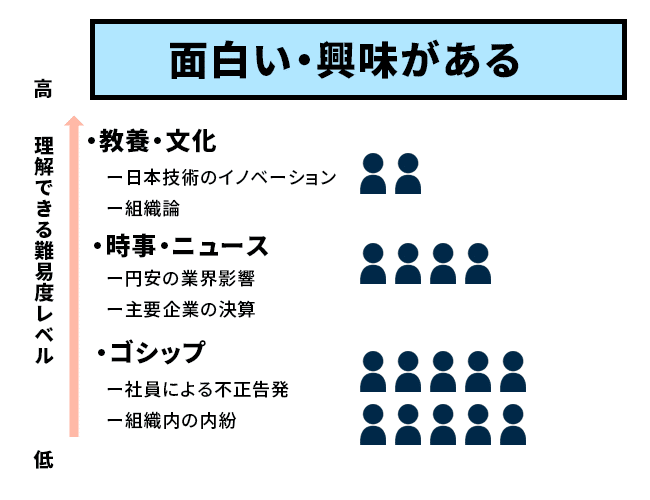

それぞれ理解できる難易度のレベルがある

メディアコンテンツには、それぞれ理解できる難易度のレベルがあります。

「面白い・興味がある」カテゴリーのコンテンツは、以下のような難易度があります。

最も理解が難しいのは「教養・文化」分野です。日本における技術のイノベーションや組織論などの専門的なトピックは、深い知見や背景知識が必要となるため、理解して楽しめるユーザーは限定的です。

次に「時事・ニュース」分野があります。円安の業界への影響や主要企業の決算といった、日常的な社会経済の動きに関するトピックを扱います。円安にいたるまでの経緯や基本的な経済における知識が必要になりますが、「教養・文化」分野に比べると、理解して楽しめるユーザーが増えます。

そして「ゴシップ」分野です。社員による不正告発や組織内の内紛といった、より感情的で身近な話題を扱います。これらのコンテンツは、特別な知識や経験がなくても理解できる内容であり、最も多くの読者が興味を持って楽しむことができます。基本的な前提知識がいらないため、万人が楽しめるのが「ゴシップ」なのです。

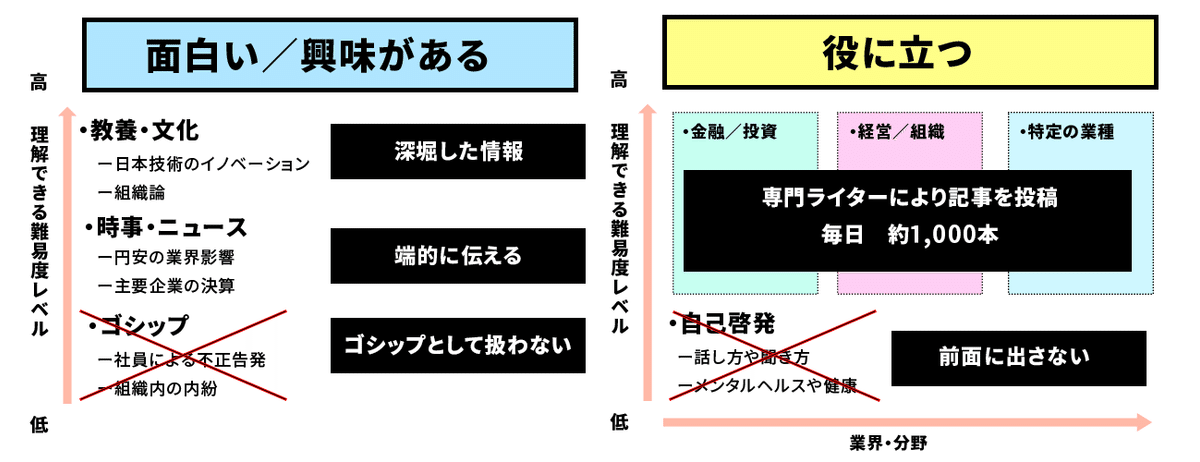

一方で「役に立つ」というカテゴリーのコンテンツの構造はこんな感じです。

「役に立つ」カテゴリーのコンテンツは、理解の難易度とは別に業界・分野の広がりという二つの軸が発生します。この領域では、コンテンツの専門性と実用性が密接に関連してくるんですね。

金融・投資に関するコンテンツは、コンテンツ提供者に高度な専門知識を必要とする一方で、その内容を欲する読者は金融や投資に興味がある層に限られます。

経営・組織に関するコンテンツも同様に理解の難易度が高めです。経営トップに向けた情報コンテンツであれば読む人は限られるし、組織運営やマネジメントの知見は、様々な分野で応用が可能なので、読者の幅は広がります。

特定の業種に関するコンテンツは、専門性が高く理解には深い知識が必要になってきます。これは該当する業界の関係者にとって直接的な価値を持ちますが、活用できるユーザーは業界関係者に限られます。

一方、自己啓発に関するコンテンツは、誰でも理解しやすく、活用しやすいのですね。

話し方や聞き方、メンタルヘルスや健康といったトピックは、業界や職種を問わず、誰もが日常的に活用できる実用的な知識になるからです。

アクセスだけに最適化すると「ゴシップ」×「自己啓発」メディアになる

ということで「面白い・興味がある」か「役に立つ」というメディアの提供価値がある中で、さらにユーザーがその内容を理解できるかという難易度がかかってくるわけです。

さらにここにコンテンツの製作難易度というものがあり、ユーザーにとって理解が難しい専門的な内容ほど、精通したコンテンツ制作者が手掛ける必要があるため、コンテンツの製作コストが上がります。

例えば「役に立つ」コンテンツは、業界・分野の各ジャンルごとに専門のコンテンツ制作者が必要でありながら、理解できるユーザーの層が限られるため、単純にコンテンツあたりの集客だけを指標とすると、おいしくないコンテンツとなってしまいがちです。

そのため、集客にフォーカスを当て、コンテンツの製作コストを下げるというところに注力すると、面白い「ゴシップ」×役立つ「自己啓発」を扱うメディアがコスパが良いということになります。

なぜビジネスインフルエンサーがフィーチャーされたのか

佐久間衡ユーザベース前Co-CEOは、以前にインタビューで有料会員数が19.6万人(22年9月末)まで増えた秘訣を以下のように語っています。

ひたすらスマートフォンに特化した点ですね。グラフィックなどスマホで分かりやすく、最先端の経済テーマを伝えていく。また「ビジネス芸能人」あるいは「ビジネスインフルエンサー」と呼べるような人材にフォーカスしたコンテンツです。

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00304/020600118/

NewsPicksに限らず各新興ビジネスメディアは、このインフルエンサーのフィーチャーに注力してきました。

なぜインフルエンサーのコンテンツがウケるかといえば、それが「ゴシップ」×「自己啓発」のカテゴリにはまるからではないかと思うのです。

例えば、ビジネスインフルエンサーをフィーチャーする場合のケースとして多いのが

・創業家から〇〇億円で事業を売却したCEOのインタビュー

・投資で〇〇億円を設けた達人が語る投資の極意

などです。

あまり専門的な難しい話は交えず、各々のサクセスストーリーや苦労話を語ってもらい、それをコンテンツとして消費するわけです。

こういった理解しやすいストーリーに落とし込んだ成功者の話というのは、ユーザーが追体験できるため、自己啓発として楽しむことができます。

そういった特集を長らく続けたのちに、ビジネスインフルエンサーの失態やスキャンダルが起きれば、

〇〇〇CEOが手掛けた事業の闇に迫る

的な形でゴシップに転換されます。

ですから、このビジネスインフルエンサーのネタというのは「ゴシップ」×「自己啓発」というコンテンツ制作費が比較的かからず、アクセスは稼げるという公式を満たした理想的なコンテンツということになります。

さらにNewsPicksが発明したイノベーション

さらに、NewsPicksが発明したメディアにおけるイノベーションが、ユーザーの獲得に大きく関わっていました。

それがピッカーによるニュース記事の解説です。

さきほど「面白い・興味がある」を提供するコンテンツにおいても、理解の難易度があるので、楽しめるユーザーは限られていくという話をしました。

例えば日経平均がいくら下がりました、上がりました、と言われても、経済知識の素養がない人にとっては理解が難しいからです。

NewsPicksのアプリでは、ニュースを開くと、プロのピッカーによる解説コメントがつきます。

これにより、なぜ日経平均が上がったのか、下がったのかの裏側を解説してくれたりするため、ユーザーの理解難易度が下がり、よりコンテンツを楽しめる人が増えたのです。

初期のNewsPicksが急伸した大きな要因は、この「今まで理解できなかったコンテンツを理解できるユーザーを増やした」ことにあるでしょう。

YouTubeの急伸によって「分かり易さ」の優位性は薄まる

しかし、2010年代半ばからプロピッカーの解説によって提供されていた「分かり易さ」の優位性が薄まります。

YouTubeが急伸し、ビジネスパーソンのユーザー利用が増えた結果、分かり易さを求める層は動画コンテンツを視聴するようになったからです。

画面単位での情報量が多い動画の方が、テキストよりも分かり易く解説することが可能で、かつ受動的に視聴可能なので、分かり易さを重視するユーザーは動画コンテンツを消費するようになります。

さらに、2023年8月からはYahoo!ニュースにも、コメント欄でエキスパートによる解説が入るようになり、巨大ニュースサイトにも同様の機能が実装されます。

動画コンテンツの伸びによって「分かり易さ」という価値の優位性は限りなく薄まるわけです。

■YouTubeとテキストコンテンツの得手不得手

YouTubeがビジネスコンテンツを消費するプラットフォームとして急伸した結果、テキストメディアとすみ分けができてきます。

「面白い・興味がある」カテゴリーでは、教養・文化のような専門性の高いコンテンツは、テキストコンテンツでの展開が最も効果的です。これは、複雑な概念や詳細な分析を丁寧に説明する必要があるためです。

また、時事・ニュースを分かり易く解説するコンテンツにおいては、即時にホワイトボードなどを使って解説できるYouTubeに軍配が上がります。

同じくゴシップのような理解しやすい話題も、YouTube形式での展開が強みを発揮します。視聴者の感情に訴えかけやすく、エンターテインメント性を重視できるためです。

「役に立つ」カテゴリーにおいても同様のパターンになります。

金融・投資、経営・組織、特定の業種に関する専門的な内容は、テキストコンテンツとして提供されることで、読者が自分のペースで理解を深められます。

対して、自己啓発コンテンツはYouTube形式が効果的です。話し方や聞き方、メンタルヘルスといったトピックは、実践的なデモンストレーションや視覚的な説明が有効であり、視聴者の感情や行動に直接的な影響を与えやすいためです。

と、このようにYouTube(動画メディア)とテキストメディアの得手不得手をまとめると、以下のようになります。

YOUTUBE(動画メディア):

面白い・興味がある

時事・ニュース

ゴシップ を万人に向けて分かり易く

役に立つ

自己啓発 を万人に向けて分かり易く

テキストメディア:

面白い・興味がある

教養・文化 を一部のターゲットに向けて深掘して

役に立つ

特定業界・分野の情報 を一部のターゲットに向けて深掘して

このように整理すると、アクセスの最大化を図るとテキストメディア不利になります。 ユーザーからのアクセスを図るには、動画に注力せざるおえないのです。

万人に分かる必要があるYouTubeのジレンマ

ということで、NewsPicks以外のPIVOTなど各ビジネスメディアは動画に進出せざるおえなくなります。

現在NewsPicksは一部はYouTubeで視聴させ、後半はアプリに誘導するなど導線として活用していますが、PIVOTはYouTubeで全般視聴可能なものが多く、NewsPicksの158万に対して262万人と大きく差をつけています(2025年1月時点)。

コンテンツの性質はプラットフォーマーが決めると言いますが、YouTubeにも例外なく、その特性からコンテンツの特性が求められることになります。

YouTubeで再生数を稼ぐためには、先の通り以下の公式を満たしている必要があるのです。

再生数を稼ぐYOUTUBE(動画メディア):

面白い・興味がある

時事・ニュース

ゴシップ を万人に向けて分かり易く

役に立つ

自己啓発 を万人に向けて分かり易く

なぜこの条件を満たすと再生数が稼げるかというと、2つの理由があります。

1つは、動画メディアを観るユーザーは受動的に視聴出来て分かり易いコンテンツを求めていること。

2つめは、YouTubeのアルゴリズムは、たくさんの人のいいねや視聴維持率などを計測してコンテンツをレコメンドしていくため「たくさんの人が理解できない動画は視聴数が伸びない」というルールがあるからです。

その結果、上記のコンテンツをより分かり易く、インパクトのある形で届ける必要があります。

かつてNewsPicksに登場していた新進気鋭の起業家インフルエンサーも、YouTubeの動画では数万再生程度しかリーチしません。ビジネスインフルエンサーとして数十万再生を叩きだせるような人は、テレビでも露出があるようなより一般的なインフルエンサーになりつつあります。

ビジネス系動画で一番急伸しているPIVOTも、投資方法の解説においてもオルカンやNISAといった初心者向けの動画が人気であったり、睡眠の質を上げるなど、より一般的なコンテンツを多数投入しています。

つまり、従来のテキストタイプのビジネスメディアというのは読み手をある程度選ぶコンテンツというのが存在していたのですが、動画というプラットフォームを主戦場にするとより万人に分かり易く、インパクトのあるコンテンツでなければ伸びないのです。

日経電子版は集客面では、新興ビジネスメディアに負けている?

と、ここまでの流れを見ると「では日経電子版ってどうなのよ?」ということが気になるかと思います。

実は、日経電子版単体の会員数は653万人となっており、NewsPicksの1,000万人より低いのです。さらに、日本経済新聞の公式YouTubeチャンネルも存在はしますが、チャンネル登録数19.5万人と、NewsPicksやPIVOTに比べて非常に少なくなっています。

さきほどの図に照らし合わせて、日経電子版がどのようなコンテンツを提供しているのかというと、こんな感じになります。

面白い/興味がある:

教養・文化 →深堀した情報

時事・ニュース → 端的に伝える

ゴシップ → ゴシップとしては扱わない

役に立つ:

専門記事や特定の業種向けの記事 → 専門ライターにより記事を投稿(毎日 約1,000本)

自己啓発 → 前面に出さない

さきほどの新興ビジネスメディアと真逆のスタンスです。「面白い/興味がある」コンテンツに関しては、教養や文化についての情報は専門家による深堀りした情報ですし、時事・ニュースネタは情報として端的に伝え、初心者に分かり易く解説することはそこまでありません。

そして、企業の内紛が起こったとしても、事実にフォーカスした記事を発表し、雑誌や新興ビジネスメディアのようにゴシップネタの文脈では扱わないのです。

一方で、「役に立つ」情報については毎日1,000本という他のメディアが追随できないコンテンツ量を投稿しているため、専門的な記事や特定業種向けの記事を多数投稿できます。

一般的な自己啓発コンテンツはあるにはあるのですが、他の関連メディアにまかせ、本体ではそれほど前面に出ていません。

結果的に、現代の動画コンテンツ全盛の時代には最適化されていないので、無料会員数やYouTubeチャンネルの登録数という物差しでは新興メディアに抜かれることになります。

日経電子版が有料会員を100万人を超えた理由

しかし、有料会員数という物差しで見ると、日経電子版は圧倒的です。2025年1月時点での媒体資料では101万人を有しており、NewsPicks18.7万人の5倍以上です。しかも、日経電子版の月額個人プランは4,277円でNewsPicksの月額プラン1,850円と比較して2倍以上です。

今までの流れで「集客に最適化するのであれば」こういうコンテンツの在り方でないと伸びない、という言い方をしてきたのですが、日経電子版については有料会員の獲得という点では新興メディアを大きく引き離しています。

ではなぜ日経電子版だけが、ここまで有料会員を獲得できるのかという点について、これは完全に私見になりますが、ここまで説明してきた 「面白い・興味がある」「役に立つ」に加えて、日経電子版には第三の価値提供があるのからではないかと思います。

それは 「ビジネスパーソンは、日経を読むことになっている」という価値です。

もはや価値というか掟とか慣習と同じように、節分には恵方巻を食べることになっているレベルなのではないでしょうか。

これはつまり、日経というメディアが持つブランドによる慣習が作られたということに他なりません。

日経電子版は法人での導入が3万社を超えるといいます。ということは1社あたり単純に20人だったとしても法人での購読者数は60万人ということになります。

ここまで法人での利用が多いというのもまた、「会社として日経は契約しておくべき」という日経ブランドによる慣習の現れなのではないでしょうか。

では、日経をなぜビジネスパーソンが読むことになっている(法人も導入することになっている)のかというと、それは購読するという行為がすなわち、日経的なコミュニティに所属するための会員証足り得るからなのではないでしょうか。

日経新聞を購読するビジネスパーソンとしての自意識をはぐくんでくれるわけです。実際有料会員の2人に1人は従業員1,000人以上の大企業に所属しており、7割はビジネスの意思決定にかかわる役職者と、デモグラフィックが似通っています。

そんな日経電子版を象徴していると思うコンテンツが二つあります。

一つは長らく連載されている「私の履歴書」。代表的な連載コンテンツとして、1956年から続く長寿連載です。著名な経営者や各界のリーダーたちが自身の人生を綴られています。

そしてもう一つはおくやみ欄。政財界や学術界、文化人など、各界の著名人の訃報を伝えるコーナーです。つまり、日経新聞というのはビジネス界のキーパーソンの物語を綴ったり、著名人の訃報を伝えています。

これはつまり、日経は経済界の著名人たちが集う一種のコミュニティ的メディアであり、それを購読している読者も一員であるということを象徴するコンテンツのように思えます。

「面白さ」や「役に立つ」という動機で有料会員になった場合、コンテンツに飽きれば退会されてしまいます。しかし、購読の動機がコミュニティに所属する一因という自意識と繋がっていれば「日経新聞は毎月購読するもの」=ビジネスパーソンは読むことになっているという慣習が生まれるのです。

新興ビジネスメディアは有料会員をこれ以上増やせない

ということで、日経電子版はそのブランド力によりビジネスパーソンをコミュニティへの所属意識に紐づけて会員数を伸ばしているのではないかと思います。

しかし、新興ビジネスメディアにはこの手法は取れません。

なぜならば、さきほど動画プラットフォームを主戦場に、集客を最大化するとこういう情報コンテンツを出さなざるおえない、という話をしたのですが

こういったコンテンツはコミュニティへの帰属意識を喚起できないからです。

例えば日経電子版のトップに並ぶニュースは、特に易しく解説されることもなく端的に情報が伝えられますが、それを読めるということは、経済やビジネス情報の基本的知識がある人に限られます。つまり、その資格を持ち合わせている人に向けた記事が発信されるため、よりコミュニティへの帰属感が高まるわけです。

逆に、誰にでも分かる易しい情報というのは、コンテンツ単体では分かり易いのですが、そういった動機を喚起しません。

さらにネックになるのはゴシップ記事です。ゴシップを出すということは、自分が所属する企業がいつかはスキャンダルにさらされ、ゴシップ的に扱われる可能性があります。そのようなメディアに帰属意識を持つのは難しいでしょう。先ほど「PIVOT」に元週刊文春編集長の新谷学氏を起用した動画が物議を醸すのもこういった要因ではないでしょうか。

ちなみに実際日経電子版が有料会員数を伸ばし続けているのに対して、NewsPicksは19.6万人(22年9月末)→18.7万人(25年1月時点)と会員数が減少しています。

■ビジネスメディアの未来

最後に、これからビジネスメディアの未来がどうなるかを予測してみます。

今後ビジネスメディアは日経的と、動画を主戦場にした新興ビジネスメディアの二極化が進んでいくと思われます。

また、日経電子版の会員のデモグラフィックは30~50代が中心であり、大企業の役職者が多いことから、どこかで頭打ちになり長期的に見るとシュリンクしていく可能性はあります。

ただし、現状のような企業の意思決定者は引き続き日経に加入し続けるため、シュリンクしたとしても安定的に続いていくことは予想できます。

一方の新興メディアにおいては、グロースの要をYouTubeのアルゴリズムに握られている状態なので、ゴシップや自己啓発のネタを分かり易く解説する、という方向に進まざる負えないと思います。有料会員の獲得よりもいかに集客を最大化するかというポイントに注力せざるおえなくなります。

また、さきほどのYouTubeのアルゴリズムに迎合するとユーザーはメディアにコミュニティとしての帰属意識を持ちにくくなることから、有料会員数は現状で頭打ちか微増にとどまることが予想されます。

そうなると、集客を最大化して広告に頼ることになります。

ゴシップに寄りすぎるとタイアップ広告がつきづらくなるため、そのさじ加減が重要になってくるのではないでしょうか。

出典:

https://go.marketingportal.nikkei.com/l/820243/2025-01-06/tymskm/820243/1736225593KH5JrOhs/Media_guide_Jan._Mar.241219.pdf

https://branddesign.newspicks.com/#:~:text=NewsPicks%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%20About%20Us&text=%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%A1%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E4%BC%9A%E5%93%A1%EF%BC%88%E6%9C%89%E6%96%99%EF%BC%89%E3%81%AF,%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%8C%E5%A2%97%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

https://www.nikkei.com/promotion/houjin/

いいなと思ったら応援しよう!