新しい時代の働き方と労働基準監督官

皆様は、厚生労働省の国家公務員「労働基準監督官」というお仕事を知っていますか?

直感として、知ってる方は少数派なのではないかと思います。

知っているのは、企業の人事担当者や、解雇などの労働問題・労災事故などにかかわったかたが中心なのではと思います。

私も社会保険のお仕事をする前は知りませんでした。

その労働基準監督官が新しい時代の働き方により重要になるのでは…という資料が、厚生労働省の「新しい時代の働き方に関する研究会」第12回で共有されました。

新しい時代の働き方は、働く人の守るべきところは守り、自由にできるところは自由にしていくのが主流になると考えられます。

その、働く人の守るべきところは守る、という重要な役割に、労働基準監督官のさらなる力が必要になるのではないか、と言うのがこの資料です。

これだけ重要視される労働基準監督官ってどんなことをする人なのでしょうか?

そして、この資料にある、日本は労働者数あたりの労働基準監督官の数が少ないというのは、どのくらい少ないのでしょうか?

まずは、労働基準監督官のお仕事を、厚生労働省の資料で見てみましょう。

自分たちで対象となる会社を決めてちゃんと法律通りにやっているか調査にいったり、労働者からの「うちはこんなブラックで」という申告をもとに調査したり、重い労働災害が起こった時に再発防止のためその原因を探ったりするのが、労働基準監督官のお仕事です。

会社に立ち入り調査して資料を提出させるけんりがあり、従わない場合は、刑事罰をあたえるべく検察庁へ突き出すこともできる。

そういう強い権限をもっているのが、労働基準監督官です。

では、日本では労働者数あたりの労働基準監督官が少ないというのは、どのくらい少ないのでしょうか?

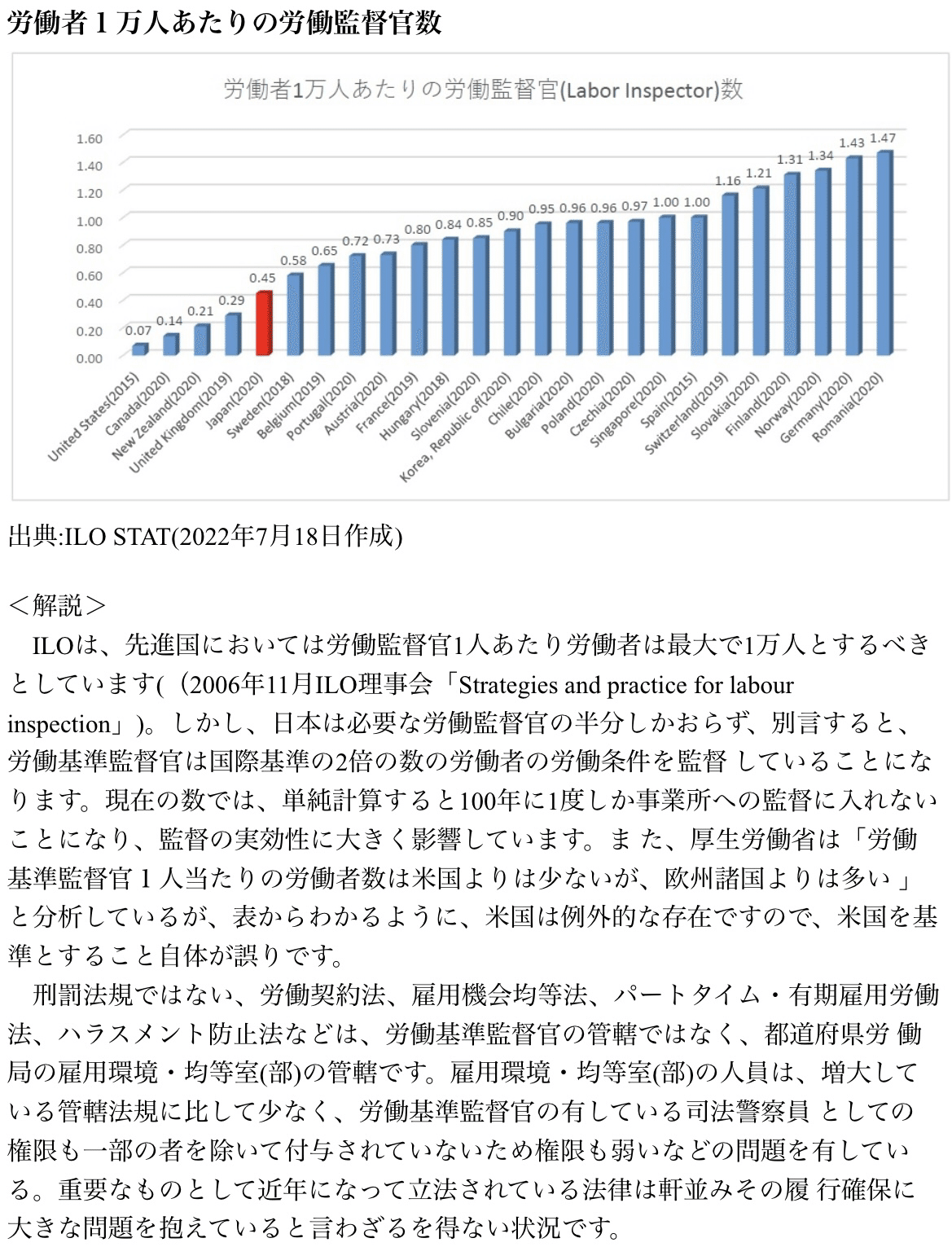

この労働基準監督官は、国際連合と同じような国際的組織、国際労働機関ILOでも定められている制度なので、国際比較が可能なのです。

この立命館大学の論文を見ると、日本は少ないほうから数えたほうが圧倒的に早いほど、労働基準監督官が少ないことになります。

「ILOは、先進国においては労働監督官1人あたり労働者は最大で1万人とするべきとしています((2006年11月ILO理事会「Strategies and practice for labour inspection」)」とありますので、日本はその半分しか満たしていません。

それより少ない国も、英国などがありますが、1万人に1人を満たしているどころか、ほぼ1.5人を満たしているドイツのような国もあるのです。

なぜ日本には労働基準監督官が少ないのか。

労働基準監督官は国家試験を受けて合格しないといけないので、その難易度が高いのではという説もありますが、例えば昨年2022年の合格率は28%、4人に1人が受かる計算です。

この労働基準監督官の受験資格があるのは、卒業見込みから30歳まで。

これを40歳くらいまで広げて、民間の視野を身につけ、国家公務員として働きたいと思い直した人も対象とすれば、仕事内容も人員確保のうえでも良い効果があるような気がします。

他の国家公務員もそうかもしれませんが、人生100年時代、ライフシフトの時代です。

こういった面でも多様になることを望みます。