ILO国際労働機関の条約・勧告を気にかけてみよう #0131/1000

今日はILO・国際労働機関(国際連合の専門機関)についてです。

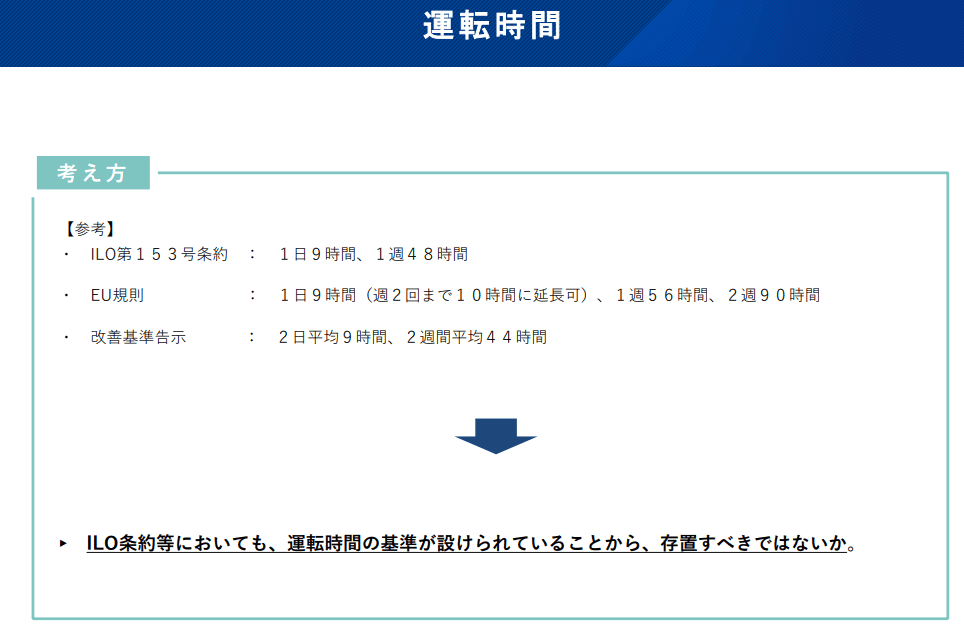

なぜILOを取り上げるかというと、先日の、「労働政策審議会 労働条件分科会」のトラック運転手の労働時間についての部会でこのように取り上げられたからです。

ILOが、日本の現行制度が改善すべきものかどうか、比較対照する基準になっているということを示しています。

1.ILOとは?日本との関係は?

恥ずかしながら、私自身、ILOという組織は社会保険労務士の労働一般勉強で見たことがあるだけでした・・・

社会保障費用統計※基幹統計調査(例年10月)

年金や医療保険、介護保険、雇用保険、生活保護等の社会保障制度に関する1年間の支出を、OECD(経済協力開発機構)およびILO(国際労働機関)が定めた基準に基づき、取りまとめたもの。国の社会保障全体の規模や政策分野ごとの構成を明らかにし、社会保障政策や財政等を検討する上での資料とすることを目的とする。

ILOとは、第一次世界大戦後に創設された、国際機関のなかでは唯一、政府、使用者、労働者の代表が集結して三者で執行機関を構成する組織です。

「世界の永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確立することができる」「いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となる」という憲章原則のもとに、幅広い労働の問題に取り組んできました。

執行機関では、労働問題について審議した結果、「条約」と「勧告」を出席代表の3分の2の多数決で採択します。

現在、「条約」は1号労働時間から、190号暴力およびハラスメントまでがあります。

それぞれの加盟国(現在187か国、日本も加盟しています)は、このILOの「条約」に「批准」(条約の締結に対する当事国の最終的確認)するかを検討します。

条約は批准という手続きによって効果が生じるので、一度条約を批准すると、自国の法のなかにその基準を生かす義務を負うことになります。

ですが、労働問題は国によっても事情がかなり異なります。

条約の基準は守りきれない、けれど基準は取り入れたい、という場合には、拘束力のない「勧告」を導入し、各国に適した方法で行なうことができるという仕組みです。

日本は、この190の条約(うち35条約が時代にあわなくなり撤回または廃棄されているので、実質は155)のうち、うち50に批准しています。

批准している条約をみていくと、例えば「2006年の海上の労働に関する条約」などは、船員保険法と深い結び付きがあるのがわかります。

2.ILOをチェックしておく意味は何か

一時期、日本が批准しているILO条約が少ないということで騒がれたことがあったようです。

ですが、この記事にある通り、日本が批准していない条約には他にも批准していない国がたくさんあります。

また、「労働時間」については、欧米がすでにその動きがあるように、労働時間で成果をはかったり賃金を払うという前提自体が古い時代のものになりつつあります。

批准数だけをカウントし、少ないから日本は遅れている、というようなショートカットな考え方は避けたいものです。

ILOの条約は、世界が舞台です。

自国で起こっている労働問題は世界ではどうなのか、何か解決に向けた方策はあるのか、また、今回のトラック運転手の労働時間のように、自国の基準を決めるうえで国際基準はどうなっているのか、など、自国の制度をより良くしていくための材料としては、ILOをチェックすることが非常に重要になるのではないでしょうか。

3.自分もアクションできる仕組み

そういうと非常に大きい話になってしまいますが、ILOの良いところは、個人でもアクションができるところです。

たとえば、最新の2019年の暴力及びハラスメント条約(第190号)については、「批准を求めるグローバル・キャンペーン」についてアナウンスしています。

キャンペーン・ハブは閉じてしまったようですが、これをきっかけにSNSなどで個人でも声をあげることができます。

2022年の第110回国際労働総会では、労働安全衛生について取り上げています。

https://joshrc.net/archives/12420

日本で問題となっているもののみならず、世界で問題となっていることについては関心を向け、できる協力をしていきたいものです。