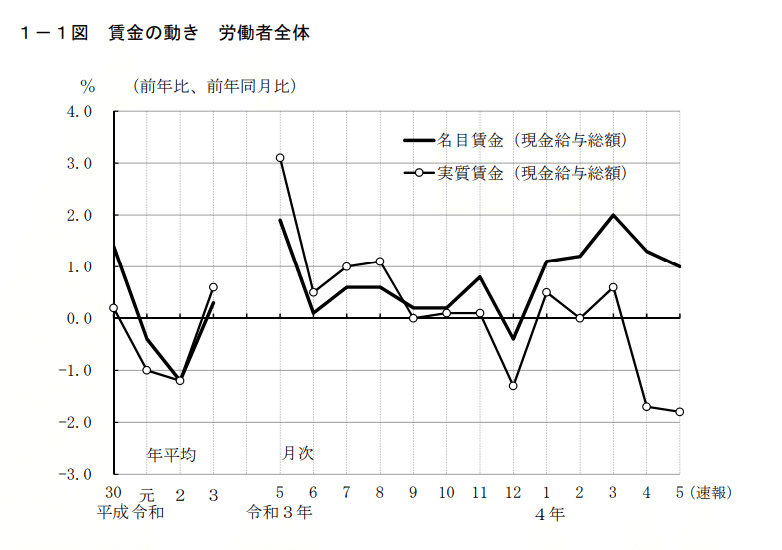

実質賃金と名目賃金の動きを毎月勤労統計調査にみる #0110/1000

毎月厚労省が発表している、全国的な給与額の動きがわかる指標「毎月勤労統計調査」の令和4年5月分結果速報が公開されました。

今回のもっとも注目すべきポイントは、「実質賃金」のいちじるしい低下です。

新聞でもそこがが取り上げられていました。

「実質賃金」とは、労働者が実際に受け取った給与の金額そのものの名目賃金に、消費者物価指数に基づく物価変動の影響を反映させたもの。

労働者が給与で購入できる物品やサービスの量を示します。

つまり、実際に受け取った給与の金額がたとえば30万円から31万円にあがったとしても、物の値段の上がり幅がそれ以上大きければ、名目賃金は「増」、実質賃金は「減」となるわけです。

今回はまさにそのパターンで、「現金給与総額」は1%増加しているのに対し、実質賃金はマイナス1.8%となっています。

最近ニュースで「物価の値上がり」という言葉をニュースで聞かない日はありませんが、物価が値上がっても、給与がそれと同じくらい上がってくれれば、実質賃金は減らないので労働者は困りません。

いま問題なのは、物価は値上がりしているのに、給与は上がらないという点なのです。

ここしばらくは、こういった動きはありませんでした。

これは令和3年の勤労統計データですが、だいたい名目賃金と実質賃金の動きは同じで、それほどかけ離れてはいません。

令和2年はコロナの影響もあり、大幅なマイナスとなっていますが、名目賃金・実質賃金とも同じ幅でマイナスなので、生活に大きな影響はなかったということになります。

体感的にも、物価の高さを感じたことはあまりありませんよね。

それが、この5月の速報だとこうなっています。

4月から、名目賃金はプラスなのに、実質賃金は大幅なマイナスです。

原因はもちろんひとつではありませんが、2月に始まったロシアのウクライナ侵攻、および、ドル相手だけではない全世界的な円安、このふたつの影響が大きいことは否定できないでしょう。

通常であれば、物価が上がる→利益が増える→給与があがる、という流れも期待できますが、今回の物価高のおもな原因は原材料費の高騰なので、利益がでるわけではありません。

だんだん、給与を普通預金や定期預金で額面のままにしておくリスクが高くなってきています。

政府が「骨太の方針」で、国民に投資を呼びかける一因でもあり、私たちも、自分にできる対策をとっていかねばならない時代だと思います。