だから、私はあなたを想っている【映画『燃ゆる女の肖像』を観て】

高校時代、好きだった女の子の横顔を思い出した。

スマホを眺める顔。

単語帳を読む顔。

図書館で借りた本を開く顔。

学校であったことを話す顔。

他の友達の話を聞いて笑う顔。

電車を待ちながらぼんやりと外の景色を眺める顔。

正面じゃなくて横顔なのは、私が彼女の隣に並ぶのが好きだったから。

私じゃないどこかを見つめる彼女を、眺めるのが好きだったから。

私の視線に気づいて振り向く彼女に慌てて視線を逸らしたりした。

それを指摘され、笑って誤魔化したりした。

話をする際なかなか目を合わせられなかったから、正面じゃなくて隣で話を聞いた。

視線が合うのが怖かった。

自分のことを見られるのが怖かった。

まるで自分に自信がなかったから。

そのくせ、誰にも見られず、必要ともされない自分も怖くて。

ひどく矛盾を抱えたまま、それでも毎日生きるので精一杯だった。

当時の私を彼女はどう思っていたのだろう。

「きっと友人の1人ぐらいにしか思ってないんだろうな」

私が彼女を想うのと同じくらいに、彼女が私を想ってくれているとは思えなかった。

この映画を観て、「あの頃」を思い出した。

忘れられない思い出。

あの頃、視線を合わさない私を観て、彼女はどう思ったのだろう。

見られることは見ることと同じことだと気付けていたら。見られることを許せていたら。

もっと上手くやれていたのだろうか?

鑑賞後、そんなことをぼんやりと考えさせられた本作、『燃ゆる女の肖像』。

以下、感想や考察について述べていきます。

(ネタバレ注意です)

「見ること、見られること」「想うこと、想われること」

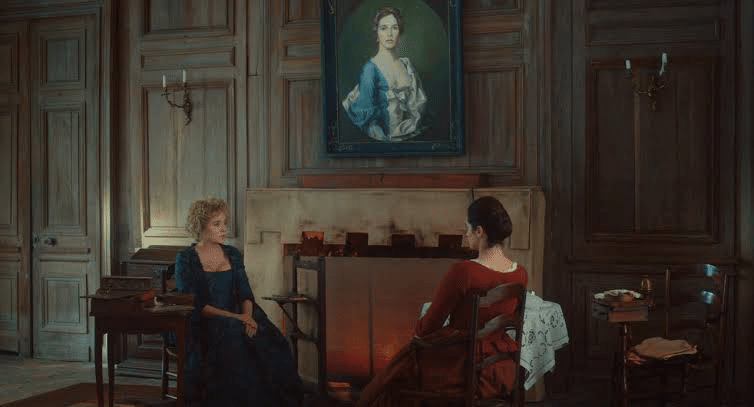

冒頭、主人公のマリアンヌが被写体として「女性達」に「見られている」場面から、物語は始まる。

この時点から「視線」が印象的な映画だとは感じていた。

しかしその後も「視線」、「見る」「見られる」の関係に着目して鑑賞すると、印象的な場面がたくさんあることに気づいた。

例えば、船に乗って孤島の屋敷を目指すシーン。

船を漕ぐのは全員「男達」であり、彼らはマリアンヌに背を向けており、マリアンヌは彼らを「見ない」し、彼らからも「見られていない」。

彼ら(男女)が互いに、「想い合うような関係」ではないことがこの時点で既に読み取れる。

次に、屋敷に住むエロイーズの母親と対面した際、母親自身が描かれた肖像画をマリアンヌは目にする。

その肖像画は母親が結婚する前にマリアンヌの父親に書かせたものであり、母親は自分と同じようにエロイーズに関しても「結婚前に肖像画を描かせ、結婚相手に見せるつもりでいる」と話す。

つまり、肖像画という自分がどういう人間かを示したものを、本人よりも早く「男性」に「見せ」て「結婚するに値するか評価してもらう」ために、描かせようとしているわけである。

母親が別段毒親というわけではない。

おそらく、この時代においてはそういった生き方、つまり女性は「見られるもの」「評価されるもの」として扱われるのが「普通」であり、母親もそれを受け入れ生きてきた。

しかし、エロイーズはそういった生き方を拒否し、結婚も肖像画を描かれることも拒んでいる。

そして、おそらく彼女の姉もそういった生き方に耐えきれず、自ら命を絶っている。

マリアンヌは散歩相手として彼女に接触し、散歩中に観察することで肖像画を描こうとする。

「画家ですから(当然描けます)」

母親と話した当初は、自信を持って答えるマリアンヌ。

しかし、エロイーズが振り返り、初めて目が合った瞬間。

彼女の背中を、横顔を見つめる。

視線が合う。思わず目を逸らす。

彼女の後ろばかり歩いてしまう。

顔ではなく、手を見つめて描いてしまう。

彼女がドレスを着ている姿をイメージできないがために、自分自身でドレスを着たり、メイドさんに着せたりしてしまう。

彼女から「見られる」ことについては心が揺らいでしまう。

自分が画家であることを隠しているから。

「本当の自分自身」を知られることを恐れているから。

対するエロイーズは、マリアンヌの隣に立ちながらも彼女に顔を向け、見つめる。目が合ったとしても、視線を決して外さない。

自分が「見られている」ことを理解した上で、相手のことをしっかりと見つめ返す。

自分から話をしたいと部屋を訪れる。

彼女の隣に自ら座る。

1人で外出し帰ってきた後、しばらく会えなかったマリアンヌに対し、1人での外出は自由だったが、(マリアンヌがおらず)寂しかったと口にする。

映画の中で明確に語られている訳ではないが、おそらくエロイーズ自身マリアンヌが何かを隠しているということには気づいていたのではないかと思う。

それでも、エロイーズはマリアンヌをしっかりと「見続ける」。

言葉で伝わらないことにも気づくために。

見ることを通して、マリアンヌのことを「想っている」と伝え続けるのだ。

当初描かれた肖像画を見て、エロイーズは「これが私?」とこぼす。

「こう見えるのか?」そう問うエロイーズに対しマリアンヌは「規律・しきたり・観念が支配している」と返す。

しかし、エロイーズはそれだけではない、と強く口にする。

自分が規律やしきたりといった「しがらみ」から逃げられないことぐらいわかっている。

でも、私の中には自分の知らない世界に触れたいと思う欲求や「好奇心」、「冒険心」があるのだということを、あなたは描くことができていないと真っ直ぐな瞳で訴えるのだ。

それは、あなたが私をちゃんと見ていないから。

消えない痛みや自分でも知らなかった感情に気づくことができたのは、あなたと出会えたからなのに。

本当の自分自身を隠さないで。

私をちゃんと見て描いてよ。

そう叫んでいるように聞こえた。

相手を好きになること、混ざり合うこと

エロイーズとマリアンヌについて、当初は私は対照的な人物であるように考えていた。

マリアンヌは、海に迷わず飛び込むし、お腹が空いていたら許可を得ずともむしゃむしゃ食べるし、自分が疑問に思ったことははっきりとした口調で尋ねる。自分がやりたいように好きなように生きる、といった感じだろうか。

対するエロイーズは、海に飛び込むことも躊躇するし、飛び込む前には律儀に服を脱いだりするし、修道院というしきたりに満ちた、決められたことを決められた通りにこなす環境が好きだったとも口にする。

しかし、お互いに「見て」「見られて」、「想い」「想われる」ことで、それぞれの人間性が変化していく。

影響し合っていく。

自分の知らない色が出てくる。

境界が曖昧になっていく。

まるで、絵の具が混ざり合うように。

特に、エロイーズはマリアンヌの「自分の好きなように生きる」「自分の思ったことを口にする」という考え方に触れたことで、自分自身の考えや気持ちをだんだんと言葉にできるようになり、同時に様々なことに興味を持つことができるようになるのだ。

自分が知らない世界に触れさせくれた。

自分でも気づくことができなかった、自分の中に眠っていた好奇心や冒険心に気づかせてくれた。

そんなマリアンヌだからこそ、想いを向ける対象になったのではないか…そんな気がする。

また、「相手を想う」とはどういうことを示す上で「想いを向ける対象が燃える」というのが本作の演出の中で、最も印象的だった。

一度目は名前も知らない「男性」の画家が描いたエロイーズの肖像画が燃える場面。

個人的にはこれはエロイーズを想うゆえの嫉妬の炎なのかなと思ったり。

二度目は島の女性達が集まっての謎の集会(お祭り?)において、エロイーズの服の裾が燃える場面。マリアンヌがエロイーズを「想う」気持ちが彼女の服に火をつけたのか。

『燃ゆる女の肖像』というタイトルの秀逸さに気付かされる場面である。

対等な関係性で愛し合うこと

そして、とても個人的な感想になってしまうが、私が一番感動したのは本作が女性同士で愛し合うことを「禁断」とか「非凡」のものとしてだけでなく、「対等な関係性」のものとして描いてくれたことだ。

LGBTQ系の映画やドラマだと、女性同士・男性同士で愛し合うことを「普通じゃない」といった観点で周囲の人からの批判に晒されたり、或いは気を遣われたり、本人同士で葛藤を抱え込んだりする描写が多くある。

実際、現実でも非凡なものであるという認識ゆえに悩み苦しむ場面というのも多くあるのかもしれないが、私自身そういった描写のたびに「女性同士・男性同士で愛しあうことはやっぱり普通じゃないのか」「特別なものとして扱われなくてはいけないようなものなのか」というような気持ちになっていたのは事実だった。

しかし本作は、マリアンヌとエロイーズの関係性を「誰にも知られてはいけないもの」といったものとしてだけではなく、「(肖像画が完成したら)関係性が終わることがわかっていながらも、運命的に出会い、愛し合った2人」として描いてくれた。

そして、彼女たちは、男性との恋愛の間でどうしても発生する「支配する」「支配される」といった関係性がなく、対等な関係性で、対等な目線で、愛し合っていた。

それが私はどうしようもないくらいに、とても美しく、羨ましく感じた。

男性と女性の間にどうしても生まれてしまう違い。年収、社会的立場、力の強さ。

子宮という重みを私たちは常に感じながら生きていかなければいけないから。

映画の終盤、彼女たちにも別れは訪れてしまう。

こんなにも愛し合っているのに。

肖像画が完成し、母親が戻ってきてしまえば、彼女たちの関係性は終わってしまう。

エロイーズは名前も素性も知らない男のものになってしまう。

「許してほしい」マリアンヌが泣きながらエロイーズに訴える。

愛したことではなく、画家として生きていきたいと願う自分を、しがらみからエロイーズを解き放つことができないことに対し、許しを乞うのだ。

それでも、お互いの姿を残し、口にする。

愛し合ったことを、別れを選んだことを。

悔やむより思い出して、と。

私はあなたを見ない、それでも。

エロイーズと別れた後。最初の再会。

展覧会にて、マリアンヌは男性を「見ない」。

真っ直ぐに、肖像画として描かれたエロイーズのみを「見つめ」「想い続けている」。

エロイーズも母という立場になってもなお、マリアンヌを「見つめ」「想い続けている」。

そして、最後の再会。

演奏会にて、マリアンヌはエロイーズを「見つめる」。

対する、エロイーズはマリアンヌを全く「見ない」。

エロイーズはマリアンヌを「想う」ことをやめてしまったのか?

『オルフェの詩』と重ねた上で、「振り返ってよ」というエロイーズの願いに対し、マリアンヌは画家としての思い出を選び、振り向いた。

だからこそ、あの別れのシーンの絵画が描けたのかもしれないが、振り返ってしまったが故に、永遠に別れることになってしまったようにも思える。

エロイーズはきっとあのラストシーンの際、マリアンヌが見つめていることに、「振り返って私を見て」と彼女が願っていることに気がついている。

それでも、彼女を決して見ない。振り返らない。

あんなに涙を流しながら、想っていない訳がないのに。

振り返ってしまえば、永遠に別れることになってしまうから。

悔やむよりも、愛し合った日々を永遠に忘れないでほしい。思い出してほしいから。

愛ゆえに、振り返らないという選択をするのだ。

最後に。

「見る」「見られる」という関係性を描いた本作について、映画の中での登場人物の関係性もそうだが、私たち観客が、映画や役者を「見る」立場であると同時に、彼らから「見られる」立場にもあることを強く感じた。

「この作品を見て、貴方達(観客)がどう動くか、私達(監督・役者たち)は見ているよ」

そんな問いかけを映画を通して受け取った気がした。