冬にクリスマスツリーを楽しめる生物学的な理由

早いものでもう12月。

ヘルシンキの街も本格的にクリスマスムードです。

この時期にヨーロッパで欠かせないアイテムといえば本物のクリスマスツリー。家では1-2mのツリーを、町の広場では15m級の大木を飾ります。

クリスマスツリーの樹種はモミやトウヒです。日本では山奥の原生林に行かないとみらません。クリスマスマーケットではついついじっくり観察してしまいます。

これらの木は針葉樹と呼ばれます。また、冬でも葉を落としません。そのため、クリスマスツリーは分類上は「常緑針葉樹」です。

クリスマスツリーにモミやトウヒを用いる理由は、「常緑=永遠の命の象徴」だからです。

冬のフィンランドの森では葉を落とした木とそうでない木があります。なぜ常緑針葉樹は極寒のフィンランドでも青々としていられるのでしょう?

今回はこの疑問を最新の研究成果を参考にしつつ生物学的に解消してみます。

*専門分野ではないので厳密には誤った表現が多々あると思われます。ご容赦ください。

光合成の採算をとるため

常緑針葉樹が冬でも葉を落とさない理由は、一般的には植物の投資戦略から説明されます。

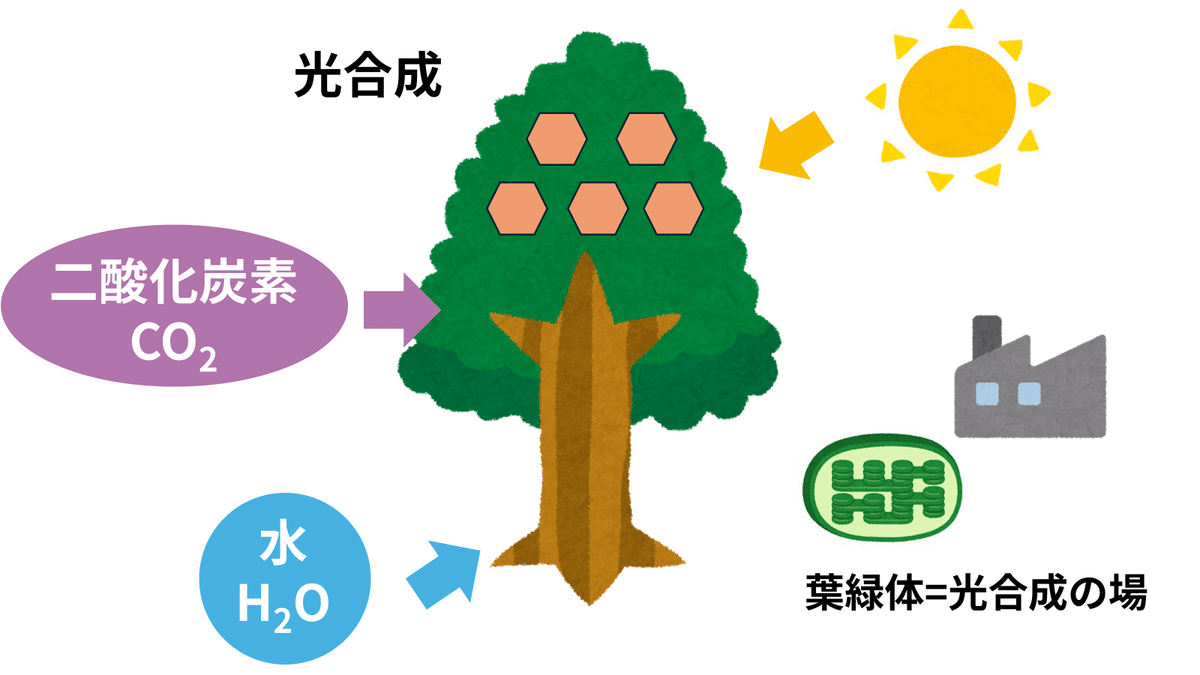

植物は「葉緑体」、いわば工場で光合成を行います。

工場の採算はその稼働効率に依存します。葉の製造費と維持費よりも光合成で得られる利益が多ければ採算が取れます。

この稼働効率に影響するのは"光の強さ"、"二酸化炭素濃度"、"温度"です。北国では稼働効率の高い夏が長くありません。短い稼働時間で工場を取り壊す(=落葉)のでは採算が取れません。

夏が短いのなら冬も葉を残して利ざやを得ようというのが常緑針葉樹の戦略。北欧なのにワークライフバランス度外視です…。

一般論に対する個人的な意見

常緑針葉樹が冬でも葉を落とさないのは、「光合成工場で儲けを出すため」というこの説明。

個人的にはすごく違和感があります。

北欧の冬は光合成反応には寒すぎるからです。

光合成は一連の酵素反応です。

酵素: 生体内に備わる触媒 (=反応をスムーズに行うための道具)。各々の酵素は特定の反応のスペシャリスト。例えばヒトには数千種類の酵素が備わっており、それぞれが消化、吸収、代謝のどこかの反応に特異的に関与する。

多くの酵素活性は37℃付近で最大になります。一般的に光合成反応は5℃以上で行われるようですが、低温下では反応効率は著しく落ちます。

11月~3月の長きにわたり月平均気温が5℃を下回るフィンランド。葉を残そうにも維持費が嵩みそうです

良くない事がもう一点。

光合成の酵素が機能しないと光のエネルギーが蓄積します。余剰のエネルギーは酸素と反応し、「活性酸素」が生成されます。活性酸素は細胞には毒性が高く、葉を傷つけます。

維持費はかさみ、毒性物質もできる。冬に葉を残しても採算を取るのは大変そうです。

北国の針葉樹は光を"無駄に"逃せる

多くの木々が紅葉・落葉するのは

冬季のコストカット戦略、そして活性酸素に対する防御戦略と言えます。

冬でも葉を落とさない木々は、冬季の活性酸素に対抗する仕組みを持つのでは?

先月末に、北大と神戸大のグループがこの疑問にドンピシャな研究成果を発表しました。

興味のある方は上記リンクよりご覧ください。

*僕はこの研究に何の関係もありません。

どうやら北方の常緑針葉樹は光のエネルギーを熱エネルギーにして"無駄に"逃がす道具を持つようです。熱と言っても雪を溶かしたり葉を温めるようなエネルギー量ではないようですが。

つまり、まとめるとこうです。

夏が短いばかりに、葉の製造費と維持費を考えると落葉は割に合わないので冬も光合成をしたい。一方、冬は使い切れない光による活性酸素の生成が葉を傷つけてしまう。対抗策として、光合成を稼働はすれど、"冬季限定の道具"を使って光を逃がす仕組みを発達させた。

右から、右から、右から何かが来てる~

僕は~それを~左へ受け流す~~~

かなり脳筋でブラックな働き方。

ウェルビーイング先進国のフィンランド人もびっくりです。

フィンランドの「人間」はクリスマスに1-2週間ほど、2月末には1週間ほどスキー休暇を取ります。

その間にも「常緑針葉樹」は休みなしで必死に葉を維持しているというわけです。今後は彼らの健気な姿にリスペクトを送りつつクリスマスツリーを観察しようと思います。。。

余談

ヘルシンキの巨大なクリスマスツリーは首都圏の住民による寄付です。大木が住宅地から大聖堂前に設置されるまでの様子は迫力満点です。