「東京観光日誌」#34|要町|豊島区立熊谷守一美術館

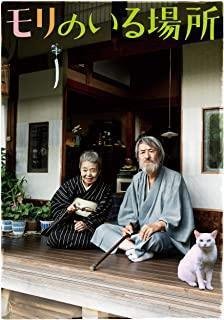

昨年、Amazonプライムで「モリのいる場所」(2018)という邦画をたまたま見かけた。内容を全く知らずに観た映画だったが、印象深いシーンがいくつもあった。

「30年もの間、ほとんど自宅を外出する事なく庭の生命を描き続け、97歳で死去するまで生涯現役だった画家の熊谷守一を主人公に、晩年のある1日をフィクションで描いた作品」(Wikipediaより)

モリこと画家・熊谷守一をモデルにした映画だった。

・ 「ぐるっとパス」の最後の訪問

6月12日(日)曇りのち雨

週末は大概スローな出だしだが、家族皆の朝食を用意して一緒にいただき、その後すぐに取材に出かけることにした。今日は午後から雨になるというので早く「熊谷守一美術館」へ行っておきたい。

JR池袋駅から東京メトロ有楽町線に乗り換えて、一つ先の「要町駅」で下車。地上に出て(写真下)、そのまま真っ直ぐ歩く。

そんなに難しい道のりではない。区立要小学校まで直進し、道案内に沿って左に折れる(写真上)。すぐにまた左の「赤蟻通り」という小道に入れば、あとは真っ直ぐに進むだけ。駅からおよそ10分程度で「豊島区立熊谷守一美術館」に到着した(写真下)。

モダンなコンクリート打ち放しの外装がちょっと意外だった。それでもよく見ると“それらしい外壁デザイン”(写真下)。モリは映画でも蟻の様子を神妙に見つめていた。では、入り口の方へ。

「熊谷守一美術館37周年展」(4.12~7.3)のポスター(写真上)。今までモリの作品はオリジナルを観たことがない。モリの感性を堪能させていただこう。

と・・横を見ると(写真下)。

・・ここでは気負って観ない方がいいのかな。はい。

彫刻作品が入り口前を賑やかにしていた(写真下)。

入るとすぐ目の前に受付カウンターがあり「いらっしゃいませ」と声をかけられた。すぐ横にはギャラリーショップ兼カフェ(Cafe Kaya)となっている(写真上)。全体的に薄暗いが、外から自然光が程よく入って妙に落ち着く空間になっている。

では、「ぐるっとパス」(写真下)を提示して先へ進もう。今日で「ぐるっとパス」ツアーは最終日となる。

4月13日(水)の「朝倉彫塑館」から始めて2か月経つことになる。「ぐるっとパス2022」を2,500円で購入し、以下の通り使用した。

①「朝倉彫塑館」入館料:500円

②「パナソニック汐留美術館」入館料:1,200円

③「東京オペラシティ アートギャラリー」入館料:1,200円

④「森美術館」入館料:200円割引

⑤「旧古河庭園」入園料:150円

⑥「長谷川美術館・記念館」入館料:900円

⑦「豊島区立熊谷守一美術館」入館料:500円

合計4,650円。ここからパスの代金2,500円を引いて、2,150円のお得となった。積極的に使用するともっとお得になるかもしれないが、2か月間はあっという間に過ぎてしまうもの。購入を考えている人は、スケジュールを立ててから検討されると良いと思う。ご参考までに。

・ 熊谷守一と榧

ここは、1985年に自宅を建て替えて私設美術館として開館。現在は豊島区立の美術館として運営されている。初代館長は熊谷守一の次女熊谷榧が務めた。

では、主役の熊谷守一について・・

熊谷守一は1880年に、岐阜県恵那郡付知村(現在の中津川市付知町)に生まれました。幼くして岐阜の町で製糸工場を営んでいた父親に引き取られ、中学3年で東京・芝の別宅に移ってから、絵を目指します。末っ子の守一を事業の跡取りにしようと考えていた父親の猛反対にあいますが振り切って、二十歳で東京美術学校(現在の東京藝術大学)に入学。ところが、在学中に父親の急死に遭います。守一自身も多大な借金を負い、実家からの仕送りもままならず一転して生活は困窮します。卒業後は友人の紹介で、日露戦争終戦間近の1905年8月と翌年4月に2度、旧農商務省が組織した樺太周辺への調査隊に加わりました。写真の代わりに、僻地の地形や風物等をスケッチする仕事です。その後、東京に戻っても厳しい生活は変わらず、生母の死をきっかけに故郷の付知へ戻ります。付知では、年の離れた長兄に面倒をみてもらいながら数年を過ごします。35歳のとき、美術学校時代の友人で資産家だった斎藤豊作(1880-1951)の誘いと援助のもと再上京。絵こそ売れないものの、二科会の研究所の講師を紹介されてギリギリの生活費を稼げるようになります。二科会の友人だった浜田葆光の勧めで初めての墨絵と書の個展が1938年に開かれ、それがきっかけでコレクターの木村定三(1913-2003)と出会い、作品が売れるようになりました。戦後は、木村さんをはじめとするコレクターや良き理解者に恵まれ、油絵も売れるようになります。仲間と写生旅行にでかけて、海岸や山々などの風景も描いていましたが、76歳の時に軽度の脳卒中を起こしてからは遠出を控えます。晩年は、庭の身近な生き物(蟻・めだか・猫・カマキリ・蝶・花など)をハガキ4枚ほどの大きさの板に描きました。亡くなる前年に描いた当館所蔵《アゲ羽蝶》が油絵の絶筆です。最晩年は、毎日お客様がひきも切らずにやって来て、いつも賑やかでした。最期は自宅で家族に見守られながら、1977年97歳4か月で亡くなりました。

館長 熊谷 榧(熊谷守一/次女)

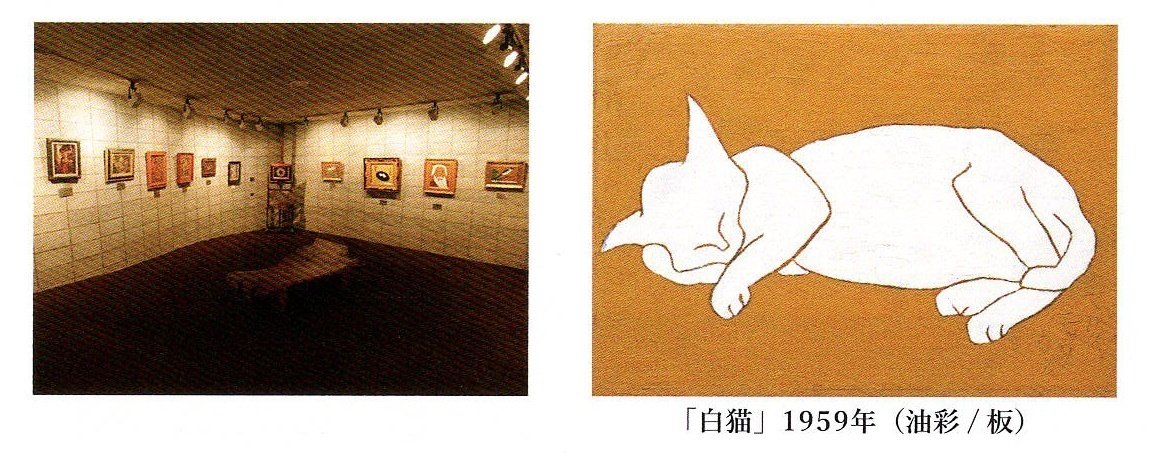

入口そして受付カウンターのすぐ横に「第1展示室」があり、モリの代表的な作品が展示されている。“ハガキ4枚ほどの大きさの板”に描かれた作品がほとんどである。作品は端的に簡略化された形や色が心地良い。写真ではわかりにくいが、モリのサインが画面の中で堂々と刻まれているのが可笑しかった。ここには、生前使っていたチェロ等も展示されていた。

*チラシより

モリは「上手い絵を描こうとは思わない」と言っていた。では、どういう絵を描いていたのか・・。考えながら2階の展示室へ行ってみよう。

解説表示が見当たらないが、おそらくモリはそんなに彫刻作品を作ってはいない・・これらはやはり榧さんの作品だろう。彼女は画家・彫刻家でもあったのだ。今年2月24日に逝去された、というお知らせが「第2展示室」の前の通路に掲示されていた。ついこの間のことだ。

先ほど観た外壁の蟻・・写真では赤い(写真上)。以前は赤かったのだ。そうか・・ここの前の通り「赤蟻通り」となっていたのは、ここから来ていたんだね。この先が「第二展示室」だ(写真下)。

*チラシより

室内には、「蟻」「蛙」等の墨絵や「寂」「蒼蠅」といった書、オイルパステル画などが展示されていた。モリの若い頃の作品、学生時代のデッサンもあって微笑ましい。

*「熊谷守一美術館 37周年展」チラシ裏より

こうやって通して観ると・・モリの作品は映画で観たように、家の庭が世界だった。淡々と描きたいものを描いている、という感じだ。

では、最後に3階のギャラリーの方へ行ってみよう(写真下)。

モリの表情が似ている(写真上)。こういうテーマ・・涙腺が緩むんだよね。

こちらが3階ギャラリー(写真下)。ここは写真撮影が許可されている。

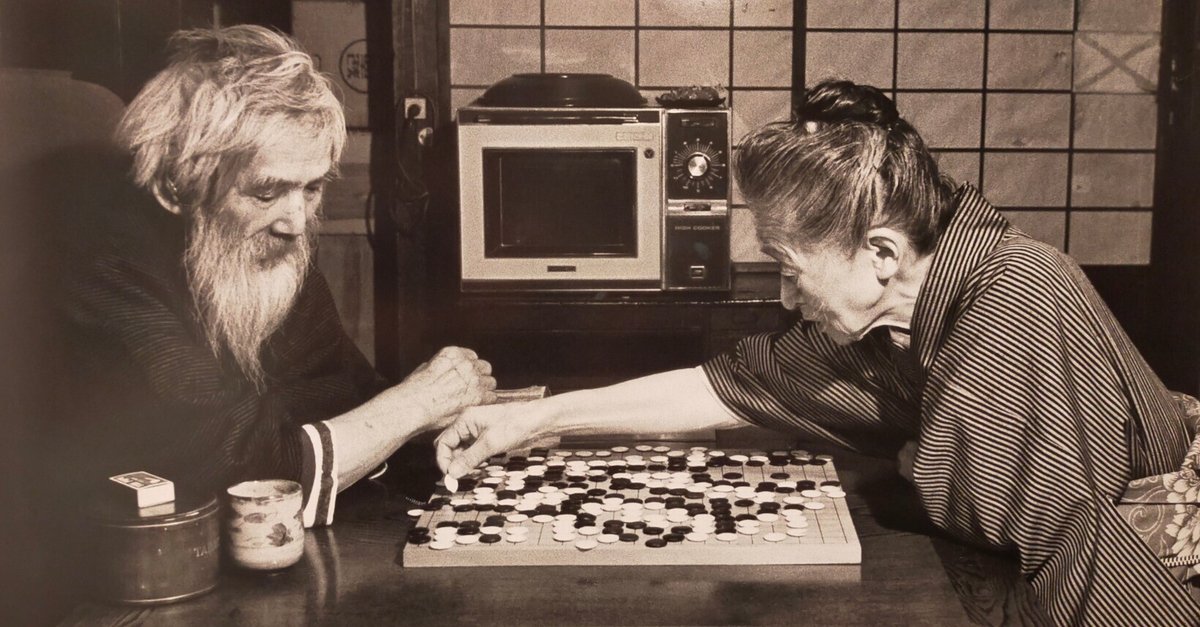

現在はモリの遺品中心に展示されているようだ(写真上)。これは興味深い。入ってすぐ右横に生前使用していた碁盤があった(写真下)。

使用していた碁盤(下)

確か、映画でも囲碁を打つシーンがあったな・・解説では「レクレーションは囲碁です。かあちゃんと二人だけで打つのですが、定石も何もありません。いつか日本棋員の方が見にきましたが、「こんな下手な碁は見たことがない」といって帰って行きました。やればやるほど下手になるようです。」と書かれてあった。思わず吹き出しそうになった。モリはここでもモリなのだ。

これは「熊谷守一旧宅(アトリエ、庭含む)」の見取り図。こう見ると、庭にはさまざまな草木を植えていたことがわかる。これも・・庭を巡るモリの姿が映画で描かれていた。

これはアトリエにあった画材道具など(写真上)。使用していた絵筆(写真下)や絵具なども展示されていた。

館長だった榧さんは「絵を見ていただきたいのは勿論ですが、絵を通して守一のものの見方や、生き方を感じて欲しい」と言葉を残してる。

・ モリがやって来て

今回も良い作品で出会えた。

歩きながら考えていた・・表現を発展させていくとその対象の余分なものを削げ落としてシンプルにしていくという傾向があり、それを美と捉えていく気質がある。これは日本特有のものかな。実際私もそういうシンプル性が好きだ。それは例えば・・平仮名や片仮名にも反映されている・・国旗もそうかな・・等と考えながら、1階のギャラリーショップを見てから美術館を出た。

ふと入り口前の駐輪場奥の紫陽花が目に入った。

「今が一番きれいな時だな・・」近くに寄って写真を数枚撮っておく。

すると再び足元の赤い色が目に入った。

「あれ? 野イチゴ?」

何だかすごく可愛らしい・・どうしたんだろう私は・・。

「もしかして・・モリが乗り移ってきた・・?」

豊島区立熊谷守一美術館

住所:東京都豊島区千早2-27-6

電話:03-3957-3779(代表)

[開館時間]10:30~17:30(入館は17:00まで)

[休館日]月曜日(祝祭日問わず)、年末年始(12月25日~1月7日)

公式ページ:http://kumagai-morikazu.jp/