時間と暦・漏刻がおもしろい

今年に入って、かねてより興味のあった「日本暦学会」に入会しました。

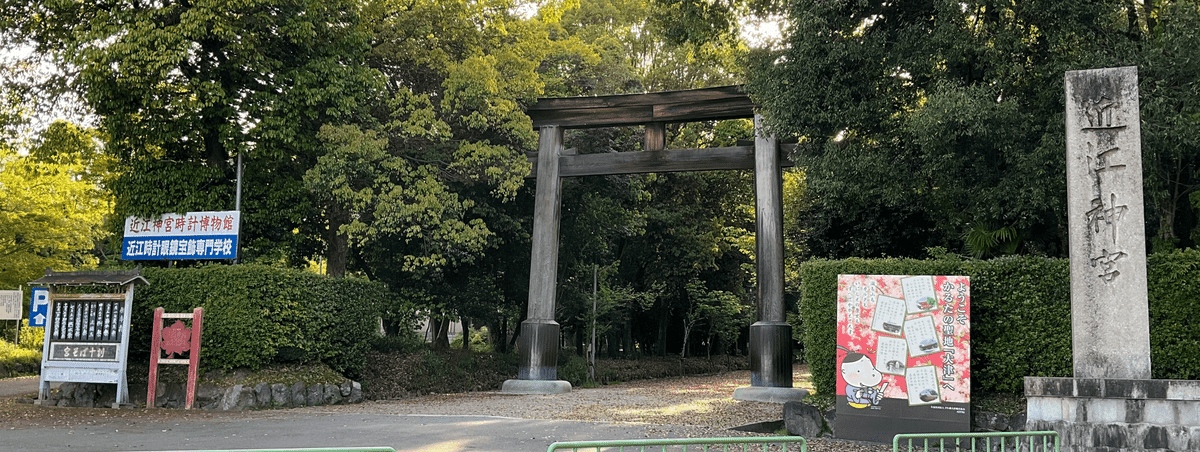

その総会が近江神宮で開催されるということで行ってまいりました!

滋賀県、近江神宮。天智天皇をお祀りしている神宮です。

中大兄皇子…中臣鎌足…無事故の世作り大化の改新…

百人一首の最初の歌(秋の田のかりほの〜)を詠んだ天皇で、競技かるたの聖地としても有名ですね。

そして「漏刻を作ってはじめて民に時を知らせた」という点で、時計と関わりの深い場所でもあります。

そして、時と密接な関係である「暦」にも縁深く、

この場所から日本暦学会が発足して70年、今に至るそうなのです。

総会の前にふらっと散策しておりますと、境内でさまざまなものが発見できて面白いです。

そのひとつが、天智天皇が皇太子時代にはじめて作った(作らせた?)という、漏刻(ろうこく)の模型。

漏刻は水を利用して時間を計るもの

漏刻は、階段状に並べた複数の水槽を、銅の細いパイプでつなぎ、それを通って最下段の水槽にたまる水の量で、時を測る仕組みになっています。

1日に1回・もしくは2回にわけて一番上から定量の水を入れ、それが徐々に最下段の水槽にたまっていくことで、最下段に設置した矢が浮き上がり、矢に記しておいたメモリで時間を知るとか。

このとき、水の入れ方や水の状態によって水の溜まり方が変わったりしないの!?という疑問が湧きます。

たとえば、

・勢いよく入れると水圧が高くなって、水の流れが変わるのでは?

・ゴミが入っていたらパイプにつまってうまく流れないのでは?

みたいな。

これが、私からするととても不思議なことなのですが、

段が4〜5段あることで、水の出る量が平均化され一定の時間を求めることができるとか。

今回の暦学会の特別講演で、国立科学博物館の佐々木勝浩先生がグラフを用いてそのようにお話しされておりました。

このあたり、完全に数字の話で大変面白かったです!

また、漏刻というのは宮中で専門の機関が存在していて、それがかの陰陽寮(おんみょうりょう・おんようのつかさ、など)。

陰陽師や暦博士・天文博士などと並ぶ、漏刻博士という職だったようです。

実務的には鐘鼓(かねやたいこ)で時を知らせるのはもちろん、漏刻は水が凍ると大変なので油で火を燃やしその熱であたためて凍らないようにしたとか。わりとリアルに大事な実務だ…

漏刻の原理と保守管理に関しては、近江神宮のHPにも詳しい解説があってとても楽しいです。よかったら合わせてご覧ください。

近江神宮|漏刻について

https://oumijingu.org/pages/167/

暦学会総会の話をするぞ〜!と思ったら漏刻だけでこんな時間になってしまいました。また改めて書きたいと思います。

この説明だけだと「一定の時間」は求められても「何時がいつ」はわからないですもんね。そこも…面白いんですよ…!

ではまた!

いいなと思ったら応援しよう!