精工舎 No.121P グレシャム型振り子時計を入手

◆一応前置き(笑)

ツイッターでは幾度となく呟いているのですが、個人的趣味の1つとして古時計の「収集」があります。

まあ、こんな趣味にはまってしまうとそれこそ「収拾」が付かないのですが・・・(^_^;

もうやめよう、もうやめようと思いつつ、ついつい手が出て、気づけば自宅所有品も含め10台あまり。

ちなみにどれも飾りではなく、きちんと稼働する現役選手です!

なぜこんな趣味に走ってしまったかというと、きっかけは祖父が愛用していた古時計。赤みを帯びた褐色の時計で生前の祖父がよくゼンマイを巻かせてくれました。

そして祖父が他界し、故障して動かなくなってしまったまま放置されていたのですが、形見の時計をいつか直そうと思い、2階の片隅に置いていたのでした。

ところが中学校生活を過ごしていたある日。父が訪れてきた廃品回収業者に勝手に渡し、処分してしまったのです。

おじいちゃんっ子だった私は当然激怒。大人になるまでその恨みはずっと忘れる事が出来なかったのです。

そんな想いが大人になってから蘇ったのかわかりませんが、オークションで古時計をポチってしまったのが始まりでした。

◆グレシャム型とは?

古時計も形によっていろいろと呼び方があります。

どんなものがあるかは、ここでは割愛させていただきますが、今回入手した時計はいわゆる丸形時計と呼ばれるもので、機械部分が収まる箱の形でグレシャム型とトーマス型に分類されます。

私がいつも参考にさせていただいているサイト、TIMEKEEPER 古時計どっとコムさんのこちらのページ 4項によると、機械部分が収まる箱を背負った形がグレシャム型、一方、全部丸い形のものをトーマス型と呼ぶそうです。

精工舎の場合、「12吋グレシャムが最もポピュラー」と言う事で、今回入手したものも、その代表的機種です。

◆No.121P型の特徴

最も特徴的なのは文字板6時側に開けられた小窓でしょう。

これは何かというと、丸形時計はその構造上、一般的な振り子時計のような振り子室が見えず、振り子自体が文字板裏に隠れてしまっているため、振り子が見えません。

従って、本来は「カチコチ」と言う時を刻む音しか聞こえないのですが、この小窓を通じて、振り子の作動状態が視覚的に確認できるようになっているのです。

また、振り子室を持たないグレシャム型の特徴になりますが、機械部分に工夫が見られます。

振り子を文字板の大きさ内に収めるために、振りベラの支点を時針軸よりも上側にオフセットし、小さな箱の中でも機能するように工夫しています。

赤矢印が支点となりますが、一般的な振り子室を持つ箱の場合、支点は緑矢印の辺りになります。

機械自体は一般的な振り子室を持つ機械と共通と思われます。

時間の刻みは振り子の長さで決まるため、振り子の全長を変えるわけにはいきません。そのため、支点をずらして全長を抑えているというわけです。

ちなみに途中に見える銀色の円板は、前述の振り子動作確認小窓の表示用部品です。

窓から振り子自体が見えるのでは無く、この円板が見えるようになっています。

◆修復作業

一応集めるだけでなく、手入れから修理、調整まで基本的に自分でやっています。

以前学習用に入手した栄計舎のアルミ機械を専門業者に調整に出そうと思いい、見積もったところ、とんでもない額が提示されたので、がんばって勉強しました💪😤

自分で管理できない趣味はカネばかりかかるので、手を出すべきではありませんからね😅

今回入手したNo.121P型はとても状態が良く、ほとんど手をかけるところがありませんでした。

とはいえ、年代が年代だけに、金属部分の錆、箱の汚れなどそのまま使うのは・・・と言う状態だったので、分解して清掃、手入れを行いました。

内部の機械部分についてはかつての所有者が、大切にしていたようで、箱に調整した年月日などか記録され、機械も磨かれ、ポンチ、注油など定期的に調整されていた事が見受けられます。

ただ、残念な事に右側、ゼンマイが巻けません・・・{{{(>_<)}}}

原因追求は後ほど行うとして、汚れ落としから始めます。

まずは一番目立つ、蓋の硝子枠から始めます。

メンドウですが、硝子を押さえている金具を取り外すため、小さな真鍮板を半田ゴテで加熱し、半田を溶かして取り除きます。

硝子を外した枠をクエン酸液に浸し汚れを落とし、それから研磨パッドと耐水ペーパー、バフなどで磨きます。

振り子、釣り金具、蝶番など細かなパーツもすべて丁寧に磨き上げます。

作業途中の画像を撮り忘れましたが、結構大変な作業で、ほぼ丸一日かかりました (›´ω`‹ )ゲソー

磨き上げた硝子、押さえを元に戻し半田付けして蓋部分終了。

真鍮パーツには、錆止めをかねてクリアー塗料を塗布。

振り子の棹、釣り金具は鉄製なので、磨いてブルー液に浸して黒化処理としました。

続いて箱を磨きます。

こちらそのままでも十分きれいなのですが、さらに磨きをかけて美人さんにいたします👩🦰✨

使ったのはマルシンのスーパークリーナー 万能Jr.くん。

研磨剤不使用でデリケートな素材にも安心。

カルナバロウ含有で磨くほどにツヤも出る優れもの!

ビフォーアフターw

左が処理前、右が処理後です。

ツヤの違いがおわかりいただけるでしょうか?

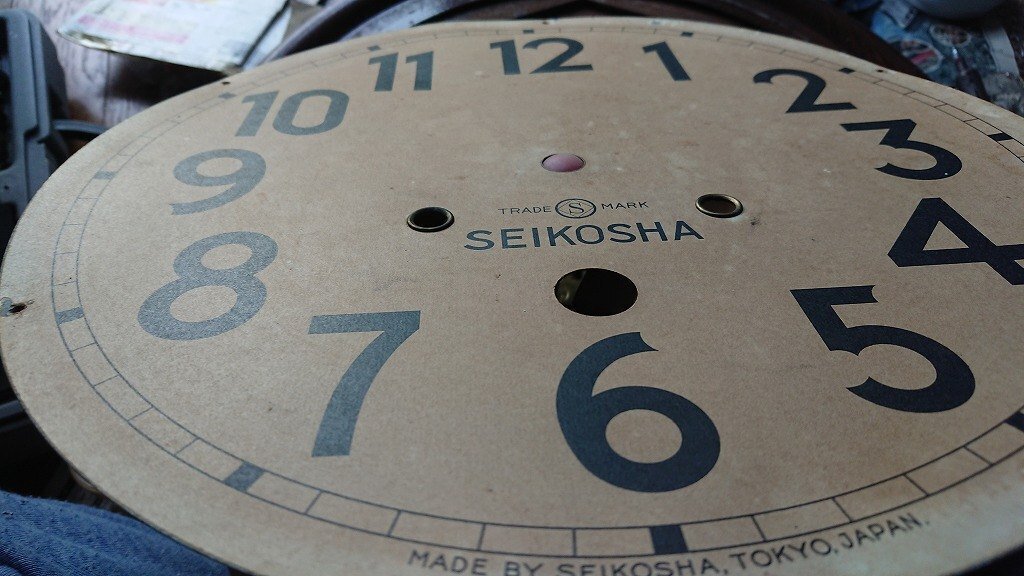

最後まで悩んだのが文字板。

そのままでも十分時代を感じさせる風貌なのですが、悩ましいのが劣化。

塗装文字板ではなく、紙張りの文字板なので、所々経年劣化で剥落し始めているのです。

クリアーを吹いて補強すべきか、そのままにしておくべきか・・・

悩んだ末、色合いが変わってしまいますが、クリアーを吹いて補強する事にしました。

文字板の色が飴色になってしまいましたが、かえって時代を感じさせる風貌になって良かったかも。

金属パーツの輝きと、深いツヤの木枠が美人やの~~~😍

さて、右側のゼンマイが巻けない原因・・・それはコハゼのバネが折れていたためでした。

コハゼとは、ゼンマイを巻いたときに、巻き戻らないよう、爪を引っかけて止める働きをするものです。

上の画像の中央、鳥のくちばしのようなものがコハゼですが、本来はこのコハゼに線状のバネが差し込まれているのですが、そのバネが折れて無くなっているため、コハゼが機能せず巻き戻ってしまうためでした。

手持ちのピアノ線をカットして曲げ、バネを自作しました。

これをコハゼに通し、固定します。

コハゼがきちんと機能するようになって一安心。

これでゼンマイが巻けます👍

土日の休みが丸々潰れてしまいましたが、ひとまずリペア完了。

文字板を外して動作させ、きちんと機能するかテスト。

◆?? 止まってしまう ??

一晩放置したところ、停止していました😥

原因を探るために垂直を出して壁に設置。

すると、ビート音(カチコチ音)が、左右非対称。

しかも、アンクル棒先端が曲がっていて、輪が振り棹を押さえ込んでしまってます。これでは振り子の動作が妨げられるのも当然。

アンクル棒を慎重に曲げて、ビートが安定して継続することを確認したら、再び一晩放置。

今度は大丈夫でした (^^)v

ビートの調整は赤線部の曲げ具合で行います。

ほんの少し曲げるだけで変わるのでコワイです。。。

文字板、針を取り付けて修復作業完了。

一応動画を・・・笑

◆あとがき

今回、グレシャム型を初めて入手したのですが、いろいろと見るべき点が多く勉強になりました。

古時計も様々な形状がありますが、丸形時計は他の形状に比べ、見た目がシンプルで面白みに欠けます。

しかし、そのシンプルさが現代にマッチしてて個人的には良いと感じるのです。

見た目は現代のフツーの掛け時計。だけど構造は振り子時計という、そのミスマッチな風貌が良いんですよね🤗

またお気に入りが増えてしまった・・・💦💦